Strategieentwicklung für KMU – kurz und bündig

Ein KMU braucht keinen aufwändigen Strategieprozess. In der Regel ist es ausreichend, wenn die Geschäftsführung die wesentlichen Elemente (Markt, Wettbewerb, Trends, SWOT, die grobe Stossrichtung, sowie die zugehörigen Massnahmen) behandelt, die wichtigen Themen überdenkt und das Ganze noch dokumentiert.

Ist eine Strategie vorhanden? Die Antwort ist in den meisten Fällen ein schnelles: „Ja haben wir.“ Aber auf die Frage, kann man diese irgendwo anschauen oder nachlesen, fällt die Antwort schon zögerlicher aus. Eine aktive und transparente Kommunikation der grundlegenden Stossrichtung des Unternehmens ist Voraussetzung, um Mitarbeitende, Kunden und Geschäftspartner wirksam einzubeziehen. Geheimnistuerei ist hier aber auch unnötig und falsch und auch die Frage, ob die Konkurrenz denn die Strategie erfahren darf, sollte eher in den Hintergrund treten.

Mit dem Wissen, «Wohin die Reise Gehen soll» macht die Geschäftsführung insbesondere auch die Mitarbeitenden zu Beteiligten, wodurch die gemeinsame und konsequente Umsetzung schnell und effizient erfolgen kann.

Mit der neuen webbasierten Softwarelösung STRATEGY.APP haben wir mit unserem Kunden genau das gemacht:

- Die Software STRATEGY.APP ermöglicht einen schlanken Strategieprozess

- Das Team arbeitet mit einer gemeinsamen Datenbasis

- Der Benutzer kann Diagramme und die Dokumentation automatisch erstellen

- Er kann, auch nachträglich noch, weitere Analysen ergänzen

- Der automatisch erstellte Bericht ermöglicht eine konsistente Kommunikation mit Stakeholdern, Shareholdern und Interessenten

Periodische Überarbeitung

Alles ist heute in Veränderung: Märkte und Kundenbedürfnisse, sowie das Kaufverhalten, die verwendeten Technologien und die Wettbewerbssituation, aber auch die Mitarbeiterbedürfnisse, das Wirtschaftsumfeld, sowie Gesetze und Regularien und noch vieles mehr. Die Strategie des Unternehmens sollte daher mindestens einmal jährlich überprüft bzw. die Stossrichtung hinterfragt und angepasst werden.

Dr. Thomas Strauch

DTS Consulting AG

Grabenweg 25 a

8484 Weisslingen

+41 79 600 47 85

thomas.strauch@dts-consulting.ch

http://www.dts-consulting.ch

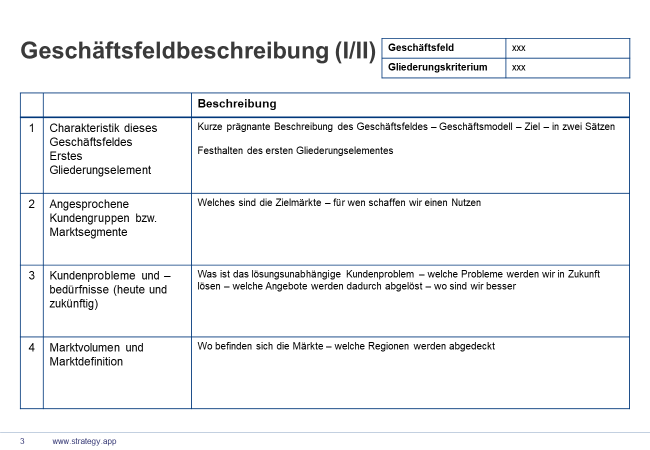

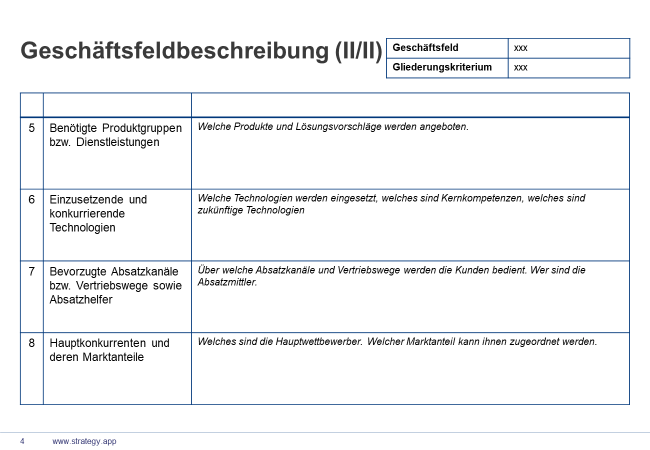

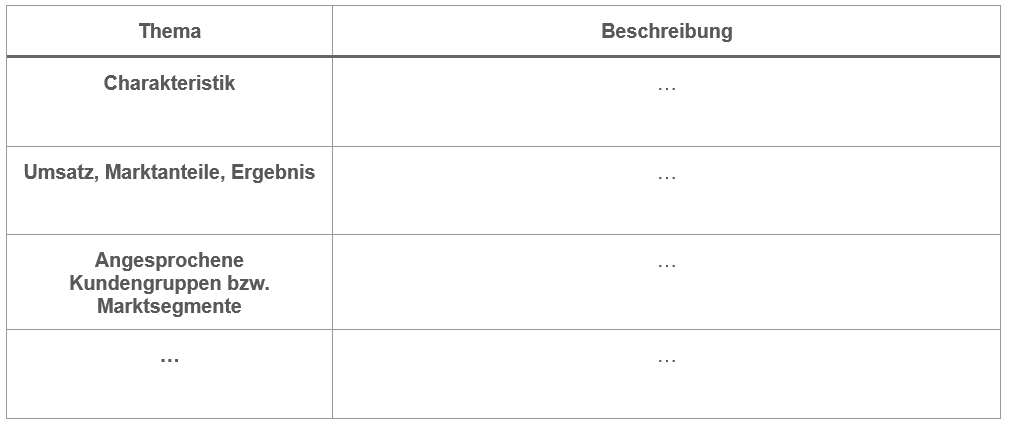

Geschäftsfeldbeschreibung

Wie wir bei der Geschäftsfeldgliederung gesehen haben, kann ein Unternehmen nach einer von 5 – 7 Dimensionen in Geschäftsfelder gegliedert werden. Ein Geschäftsfeld ist einfach gesagt eine Produkt-/Markteinheit mit klar definierten Kunden und Konkurrenten – wenn sie nach Produkten und Kundengruppen definiert wurde. Sie kann aber auch eine Technologieeinheit oder eine Einheit bezüglich Absatzkanäle sein. Und mit einer von der Konkurrenz unterschiedlichen Segmentierung können die Spielregeln des Marktes auf den Kopf gestellt werden.

Bei der Beschreibung wird das führende Gliederungselement hervorgehoben, und weiter werden die Ausprägungen in den anderen Dimensionen beschrieben, die da sind … Kundengruppen, Kundenbedürfnis, Produkte, Absatzkanäle, Regionen, Technologien.

Die Beschreibung ist eine einfache Übersicht, die die wichtigsten Eigenschaften und Zahlen eines Geschäftsfeldes zusammenfasst:

- Charakteristik des Geschäftsfeldes: Kurze und prägnante Beschreibung in ein bis zwei Sätzen. Festhalten des ersten Gliederungselementes.

- Kundengruppen bzw. Marktsegmente: Welches sind die Zielmärkte; für wen schaffen wir einen Nutzen

- Kundenproblem: Zu befriedigende Kundenbedürfnisse; was ist das lösungsunabhängige Kundenproblem? Welche Probleme wollen wir in Zukunft lösen? Welche Angebote werden dadurch abgelöst? Wo sind wir besser als der Wettbewerber? Siehe dazu auch Whitepaper Kundennutzen

- Marktvolumen und Marktdefinition: wir gross ist das Gesamtvolumen in Einheiten oder Geldbeträgen. Wo befinden sich die Märkte, welche Regionen werden abgedeckt.

- Produktgruppen und Dienstleistungen: Welche Produkte und Lösungsvorschläge werden angeboten.

- Technologien: Welche Technologien werden eingesetzt, welches sind Kernkompetenzen, welches sind zukünftige Technologien

- Absatzkanäle: Über welche Absatzkanäle und Vertriebswege werden die Kunden bedient. Wer sind die Absatzmittler.

- Wettbewerber und deren Marktanteile: Welches sind die Hauptwettbewerber. Welcher Marktanteil kann ihnen zugeordnet werden.

Wir stellen hier zwei Instrumente vor:

- Die klassische Methode mit einem bewährten Formular

- Eine zeitgemässe Methode nach dem „ergänzten Business Model Canvas“ (eBMC, das ist die BMC ergänzt um die Elemente Kundennutzen und Technologien).

Diese Instrumente bildet die Basis, um in der Phase zwei, der Gestaltungsphase, die strategischen Optionen zu kreieren und auszuformulieren. Dabei bleibt offen, die ursprünglichen Geschäftsmodelle verändert werden oder ob auch neue Geschäftseinheiten geschaffen werden.

Klassische Methode

Im einfachen klassischen Modell folgen wir den Dimensionen der Geschäftsfeldgliederung und legen folgende Formulare vor:

Modell „Canvas“

Alexander Osterwalder und Yves Pigneur haben 2011 ein hervorragendes Buch zum Thema „Business Model Generation“ geschrieben. Es eignet sich vor allem hervorragend, um bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Wir haben dieses Modell erweitert zur „eBMC“, der erweiterten Business Model Canvas und nehmen es hier zum Anlass, Ihnen eine etwas andere Art der Geschäftsfeldbeschreibung vorzuschlagen – oder ist sie gar nicht so anders? Sie werden gleich die Dimensionen der Geschäftsfeldgliederung wiedererkennen. Sie sind hier etwas anders geordnet und benannt – aber die Darstellung hilft vor allem, später die strategischen Optionen im Bezug zu den Elementen des Gescäftsfeldes darzustellen und das Geschäftsmodell noch einmal zu hinterfragen.

Wir haben die BMC um zwei Elemente ergänzt und nennen sie deshalb auch die eBMC – die erweiterte Business Model Canvas:

Das Kundenproblem oder das Kundenbedürfnis:

Dieser Baustein steht für das Kundenproblem, das ein Unternehmen lösen will – und zwar geht es um das «lösungsunabhängige Kundenproblem». Wir benutzen die Begriffe «Kundenproblem» – «Kundenbedürfnis» und «Kundenwunsch» als Synonyme. Das Kundenproblem ist häufig latent vorhanden und wird auf der Basis von neuen Technologien durch neue Produkte oder Dienstleistungen nur anders und meist besser gelöst. Hier hakt das Thema Innovation ein.

Die Schlüsseltechnologien:

Dieser Baustein steht für die technischen Lösungen, die hinter einem Produkt oder einer Dienstleistung stehen. Technologien haben meist einen bestimmten Lebenszyklus und werden nach einer gewissen Zeit von neuen Technologien abgelöst, die ein Kundenproblem oder Kundenbedürfnis besser und günstiger lösen. Damit setzt ein Substitutionsprozess ein, der zur Ablösung bestehender Produkte im Markt führt.

Geschäftsfeldbeschreibung mit den eBMC:

Geschäftsfeldbeschreibung mit dem erweiterten Business Model Canvas

Dieses Modell hat 11 Dimensionen und wir stellen die Beschreibung der einzelnen Dimensionen im Folgenden dar:

Das lösungsunabhängige Kundenproblem

- Welches Kundenproblem wollen wir lösen oder welches Kundenbedürfnis wollen wir befriedigen?

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Welches ist der Hintergrund einer Problemlösung?

- Welches sind die wirklichen Kaufkriterien aus Sicht des Kunden?

- Welche Kaufkriterien werden von unseren Produkten besser abgedeckt?

- Was bringt den Kunden dazu, das Geld bei uns auf den Tisch zu legen statt bei der Konkurrenz?

Schlüssel-Technologien

- Welche bestehenden Lösungstechnologien stehen hinter den Produkten?

- In welcher Lebensphase befinden sich diese Technologien?

- Wo stehen neue Erfindungen an, und welche Kundenprobleme können damit (viel) besser gelöst werden?

- Wo und in welchen Technologien hat unser Unternehmen Kompetenzen – einen Vorsprung vor dem Wettbewerber und damit Kernkompetenzen?

- Bei welchen Kaufkriterien können wir markante Verbesserungen vornehmen?

Kundengruppen

Der Baustein Kundensegmente definiert die verschiedenen Gruppen von Personen und Organisationen, die das Geschäftsfeld erreichen und bedienen will.

- Für wen schaffen wir Nutzen?

- Wer sind unsere wichtigsten Kunden?

Arten von Kundensegmenten:

- Massenmarkt

- Nischenmarkt

- Segmentierte Märkte

- Diversifizierte Märkte

- Multi-sided Märkte

Lösungsangebot / Produkte

Der Baustein Lösungsangebot beschreibt das Paket von Produkten und Dienstleistungen, das für ein bestimmtes Kundensegment Wert schöpft.

- Welchen Nutzen vermitteln wir dem Kunden?

- Welche Probleme unseres Kunden helfen wir zu lösen?

- Welche Kundenbedürfnisse erfüllen wir?

- Welche Produkt- und Dienstleistungspakete bieten wir jedem Kundensegment an?

Beispiele von Produkten / Angeboten:

- Neuheit

- Anpassung an Kundenwünsche

- Arbeit erleichtern

- Design

- Marke/Status

- Kostenreduktion

- Risikominderung

- Verfügbarkeit

- Bequemlichkeit/Anwendungsfreundlichkeit

Absatzkanäle / Vertriebswege

Der Kanäle-Baustein beschreibt, wie ein Unternehmen seine Kundensegmente erreicht und anspricht, um ein Wertangebot zu vermitteln.

- Über welche Kanäle wollen unsere Kundensegmente erreicht werden?

- Wie erreichen wir sie jetzt?

- Wie sind unsere Kanäle integriert?

- Welche funktionieren am besten?

- Welche sind am kosteneffizientesten?

- Wie integrieren wir sie in die Kundenabläufe?

Kanaltypen:

- Verkaufsabteilung

- Internetverkauf

- Eigene Filialen

- Partnerfilialen

- Grosshändler

Kundenbeziehungen

Der Baustein Kundenbeziehungen beschreibt die Arten von Beziehungen, die ein Unternehmen mit bestimmten Kundensegmenten eingeht.

- Welche Art von Beziehung erwartet jedes unserer Kundensegmente von uns?

- Welche haben wir eingerichtet?

- Wie kostenintensiv sind sie?

- Wie sind sie in unser übriges Geschäftsmodell integriert?

Kategorien von Kundenbeziehungen:

- Persönliche Unterstützung

- Individuelle persönliche Unterstützung

- Selbstbedienung

- Automatisierte Dienstleistungen

- Communitys

- Mitbeteiligung

Einnahmen / Einnahmequellen

Der Baustein Einnahmequellen steht für die Einkünfte, die ein Unternehmen aus jedem Kundensegment bezieht (Umsatz minus Kosten gleich Gewinn).

- Für welchen Nutzen sind unsere Kunden wirklich zu bezahlen bereit?

- Wofür bezahlen sie jetzt?

- Wie bezahlen sie jetzt?

- Wie würden sie gerne bezahlen?

- Wie viel trägt jede Einnahmenquelle zum Gesamtumsatz bei?

Möglichkeiten, Einnahmequellen zu erschliessen:

- Verkauf von Wirtschaftsgütern

- Nutzungsgebühr

- Mitgliedsgebühren

- Verleih/Vermietung/Leasing

- Lizenzen

- Maklergebühren

- Werbung

Schlüssel-Ressourcen

Der Baustein Schlüsselressourcen beschreibt die wichtigsten Wirtschaftsgüter, die für das Funktionieren eines Geschäftsmodells notwendig sind.

- Welche Schlüsselressourcen erfordern unsere Nutzenangebote?

- Unsere Distributionskanäle?

- Kundenbeziehungen?

- Einnahmequellen?

Kategorisierung von Schlüsselressourcen:

- Physisch

- Intellektuell

- Menschlich

- Finanziell

Schlüssel-Aktivitäten

Der Baustein Schlüsselaktivitäten beschreibt die wichtigsten Dinge, die ein Unternehmen tun muss, damit sein Geschäftsmodell funktioniert.

- Welche Schlüsselaktivitäten erfordern unsere Nutzenangebote?

- Unsere Distributionskanäle?

- Kundenbeziehungen?

- Einnahmequellen?

Kategorisierungsmöglichkeiten von Schlüsselaktivitäten:

- Produktion

- Problemlösung

- Plattform/Netzwerk

Schlüssel-Partner

Der Baustein Schlüsselpartnerschaften beschreibt das Netzwerk von Lieferanten und Partnern, die zum Gelingen des Geschäftsmodells beitragen.

- Wer sind unsere Schlüsselpartner?

- Wer sind unsere Schlüssellieferanten?

- Welche Schlüsselressourcen beziehen wir von Partnern?

- Welche Schlüsselaktivitäten üben Partner aus?

Motivationen für die Bildung von Partnerschaften:

- Optimierung und Mengenvorteil

- Minderung von Risiken und Unsicherheiten

- Akquise bestimmter Ressourcen und Aktivitäten

Kosten / Aufwand

Die Kostenstruktur beschreibt alle Kosten, die bei der Ausführung eines Geschäftsmodells anfallen.

- Welches sind die wichtigsten mit unserem Geschäftsmodell verbundenen Kosten?

- Welche Schlüsselressourcen sind am teuersten?

- Welche Schlüsselaktivitäten sind am teuersten?

Geschäftsmodell-Kostenstrukturen:

- Kostenorientiert

- Nutzenorientiert

Merkmale von Kostenstrukturen:

- Fixkosten

- Variable Kosten

- Mengenvorteile

- Verbundvorteile

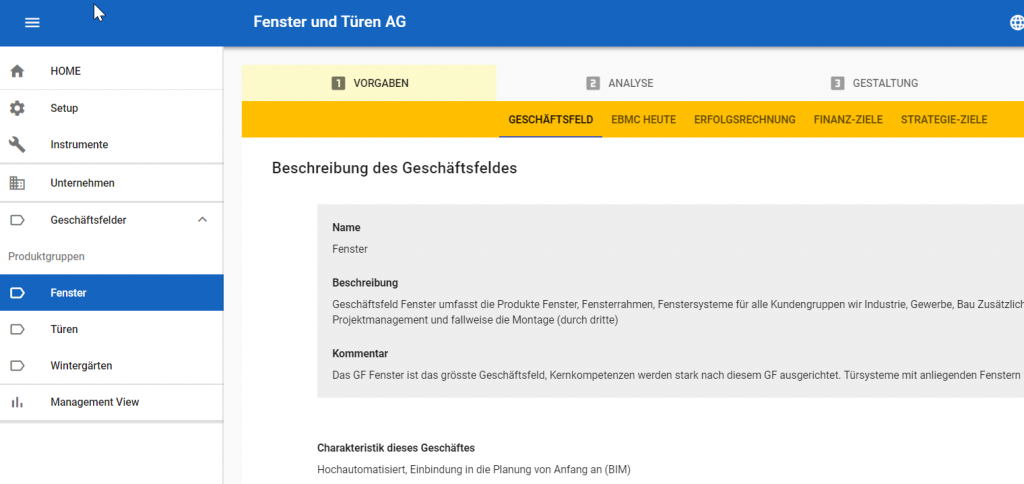

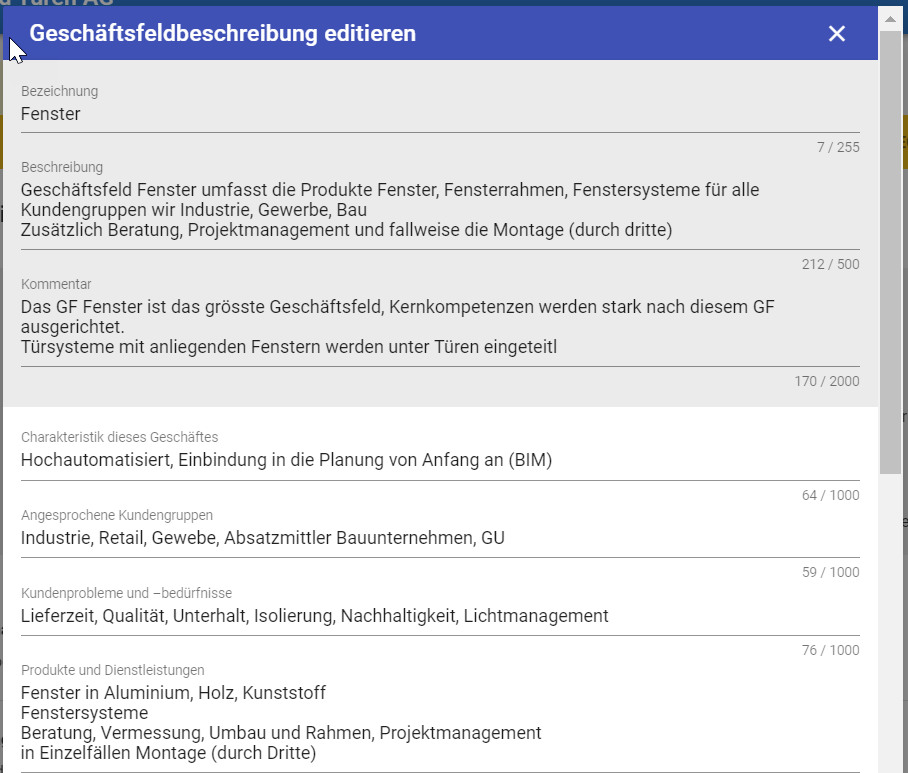

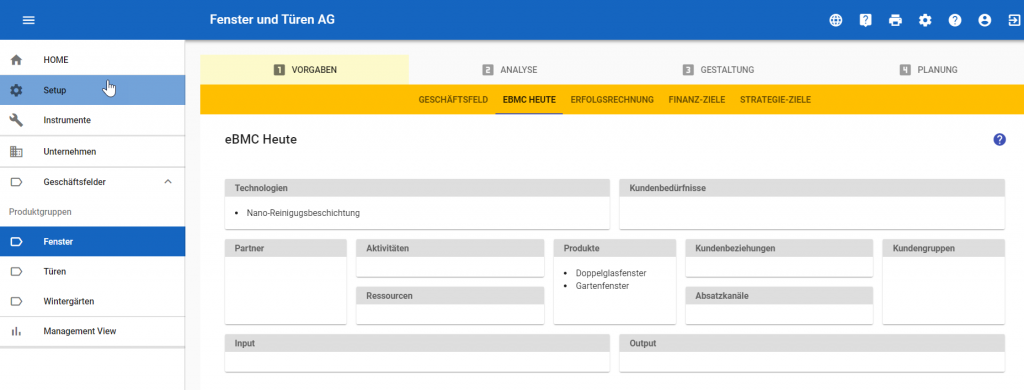

Beschreiben der Geschäftsfelder in STRATEGY.APP

Unter dem Menu-Punkt Geschäftsfeld -> Vorgaben können wir die Geschäftsfelder beschreiben, entweder mit dem klassischen Formular oder mit der Methode eBMC:

Der Menupunkt Geschäftsfeld zeigt die Beschreibung an:

Der Klick auf das Edit-Icon rechts oben öffnet das Editierfenster und die einzelnen Felder zur Beschreibung können eingegeben oder angepasst werden:

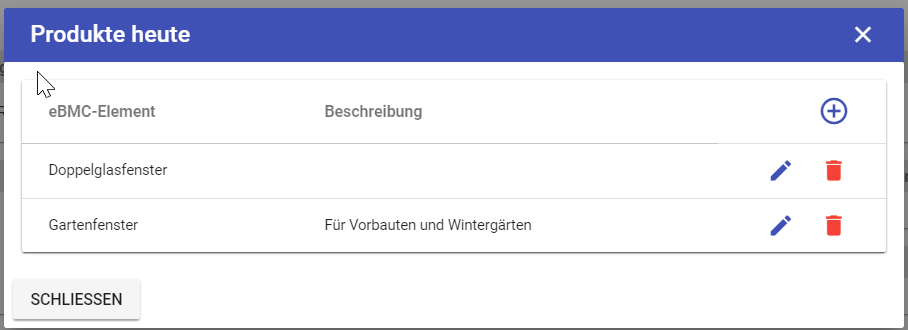

Alternativ kann das eBMC herangezogen werden:

Ein Klick auf ein beliebiges Feld öffnet das Editierfenster und die Werte können eingegeben, angepasst oder gelöscht werden:

Wir haben für Sie hier ein Beispiel als praktische Vorlage zusammengestellt, dass Sie herunterladen können (PPT):

Whitepaper SWOT-GAP-Analyse

Beschreibung und Funktion:

Whitepaper und PPT-Vorlage herunterladen

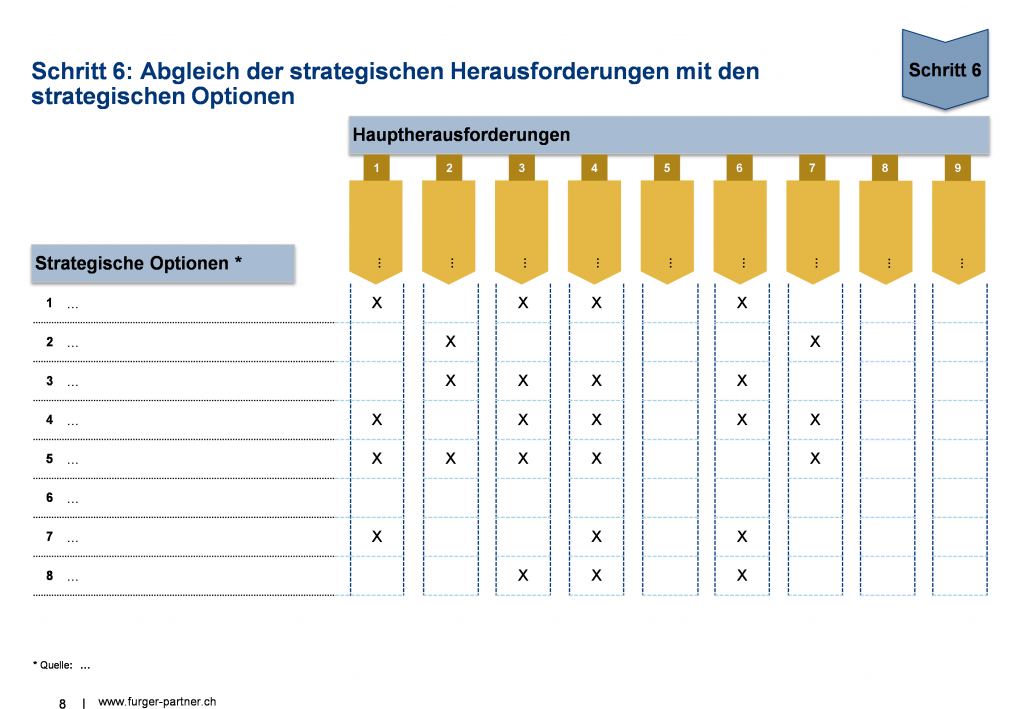

Wie robust ist Ihre Strategie? Deckt Ihre Strategie die wichtigsten Herausforderungen ab? Zur Beantwortung dieser Frage bietet sich ein praktisches und einfach einsetzbares Instrument an. Durch den Abgleich der strategischen Optionen mit den strategischen Herausforderungen zeigt das Tool präzise auf, welche strategischen Optionen abgedeckt sind und welche Lücken hier noch bestehen.

Und woher stammen die strategischen

Herausforderungen? Ganz einfach: aus der SWOT.

Erstaunlicherweise ist dieses Vorgehen, durch das erst das volle

Potenzial der SWOT genutzt wird, in vielen Unternehmen unbekannt. Dabei lässt

sich damit eine Strategieüberprüfung faktisch fundiert in nur 7 Schritten

erstellen:

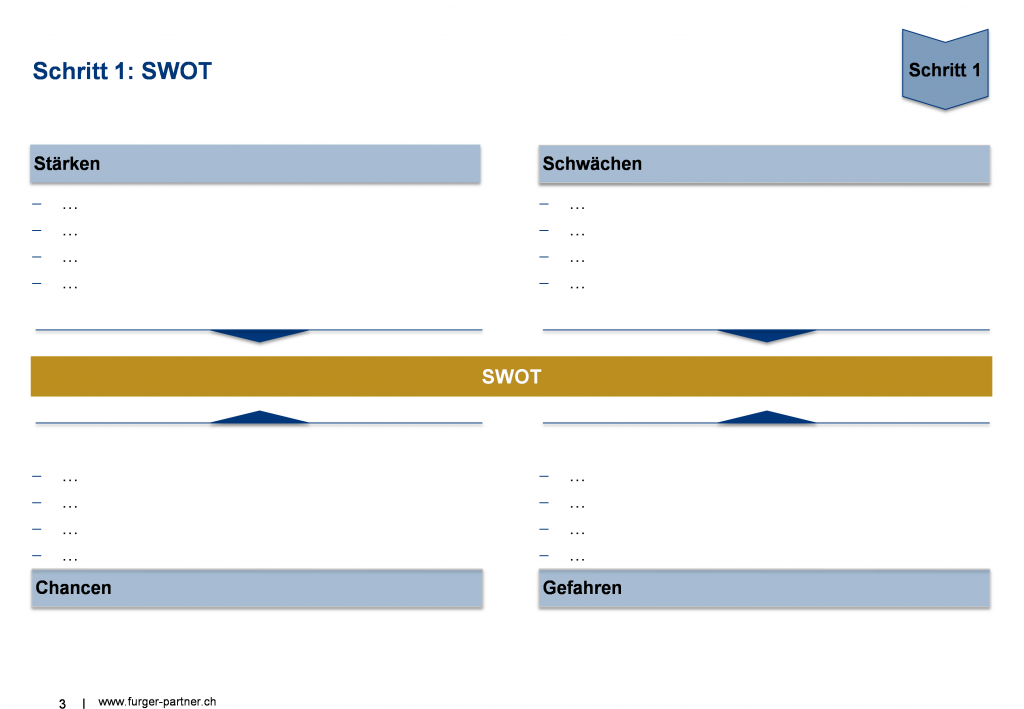

1. Erstellen einer SWOT mit Stärken und Schwächen, Chancen und Gefahren

Die SWOT-Analyse ist eine Methode zur systematischen Situationsanalyse und dient als Ausgangslage für die strategische Planung. Dazu werden Chancen (Opportunities) und Gefahren (Threats) des externen Umfelds sowie die Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) des Unternehmens analysiert und die Ergebnisse kombiniert mittels einer Matrix dargestellt. Die Ergebnisse werden aus Feinanalysen eruiert: Markt- und Umfeldanalyse, Kundenanalyse, Wettbewerbsanalyse. Bei der Erstellung einer SWOT sollte das Ergebnis zwischen 16 bis 20 Faktoren umfassen:

Abbildung 1: Die SWOT als Ausgangslage

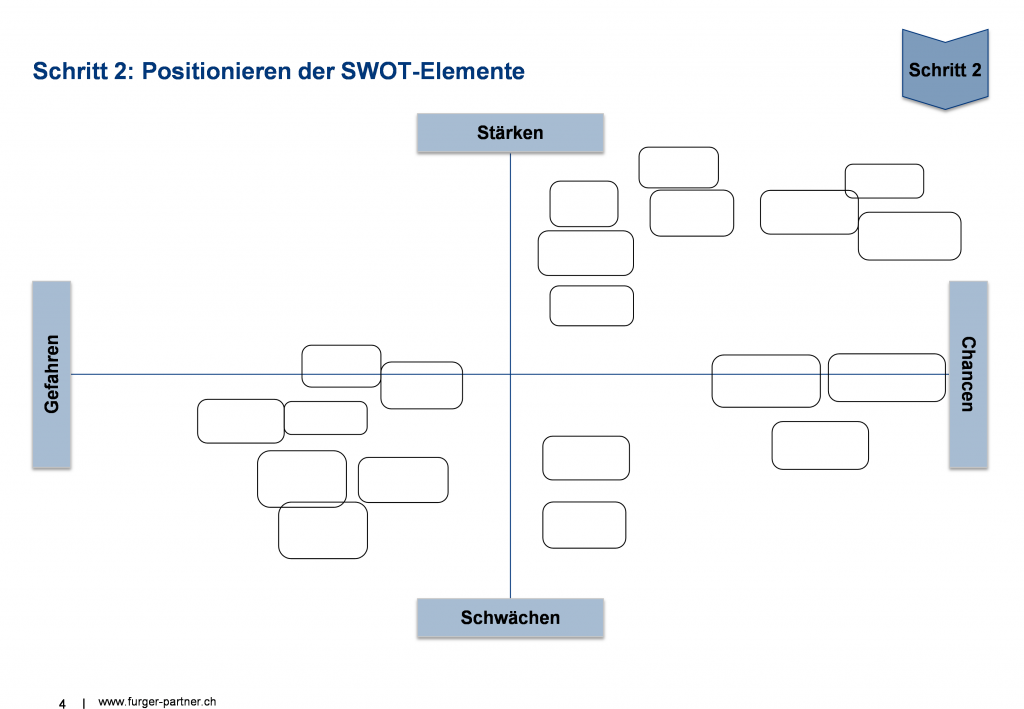

2. Positionieren der SWOT-Ergebnisse

Sämtliche SWOT-Faktoren werden neu auf ein Chart mit den Achsen Stärken / Schwächen und Gefahren / Chancen übertragen. Die SWOT-Ergebnisse werden in gemeinsamer Diskussion gemäss ihrer Gewichtung ausgerichtet.

Abbildung 2: Elemente werden übers Kreuz gelegt

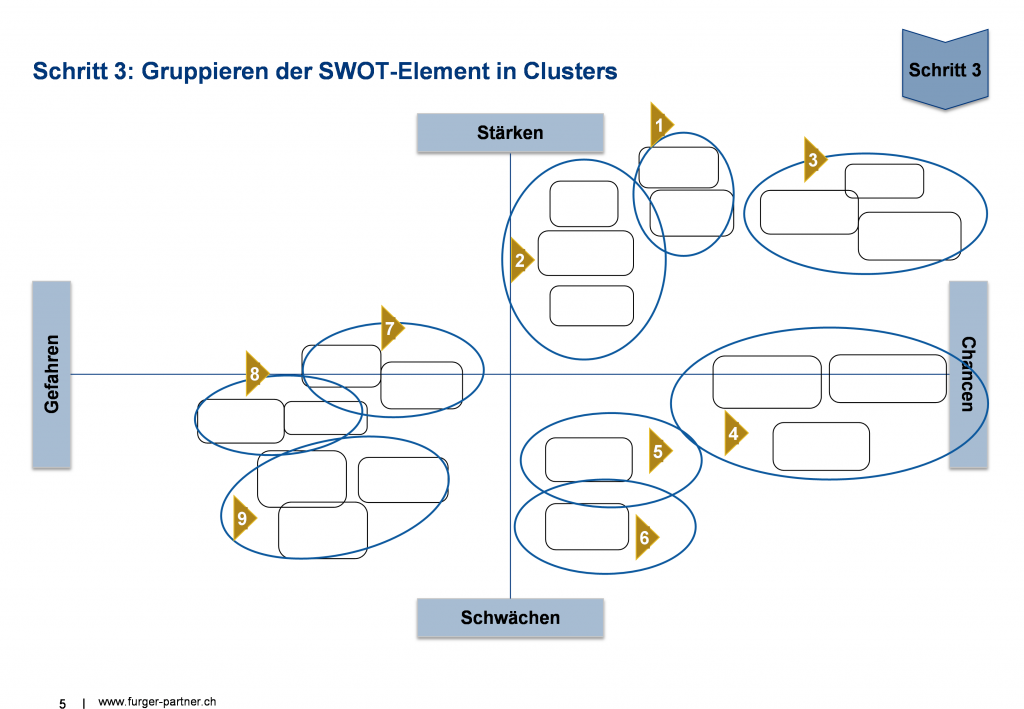

3. Gruppieren der SWOT-Elemente zu Clustern

Die SWOT-Elemente werden aufgrund der Nähe ihrer Werte (ähnliche Themen, ineinandergreifende Entwicklungen) zu Clustern gruppiert und nummeriert. Damit bilden sie die Grundlage für die Ableitung der wichtigsten strategischen Herausforderungen.

Abbildung 3: Elemente werden geclustert

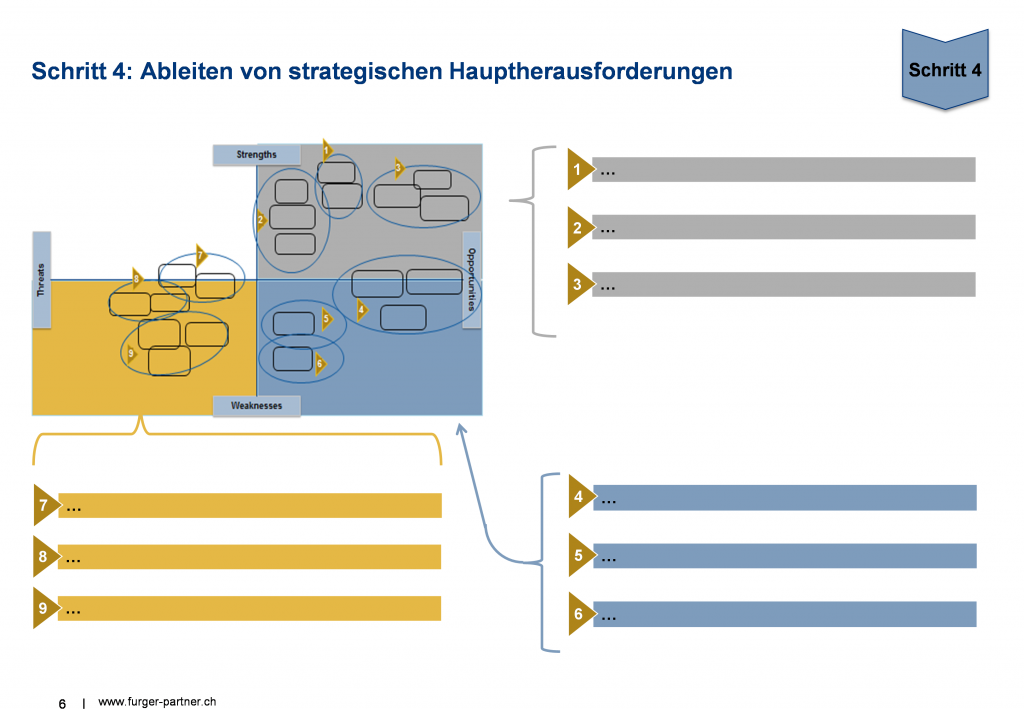

4. Ableitung der Hauptherausforderungen aus den vier Quadranten

Von jedem Quadranten der Chart werden die strategischen Schlüsselherausforderungen abgeleitet. Die Anzahl der Herausforderungen sollte zwischen 8 und 12 Positionen umfassen.

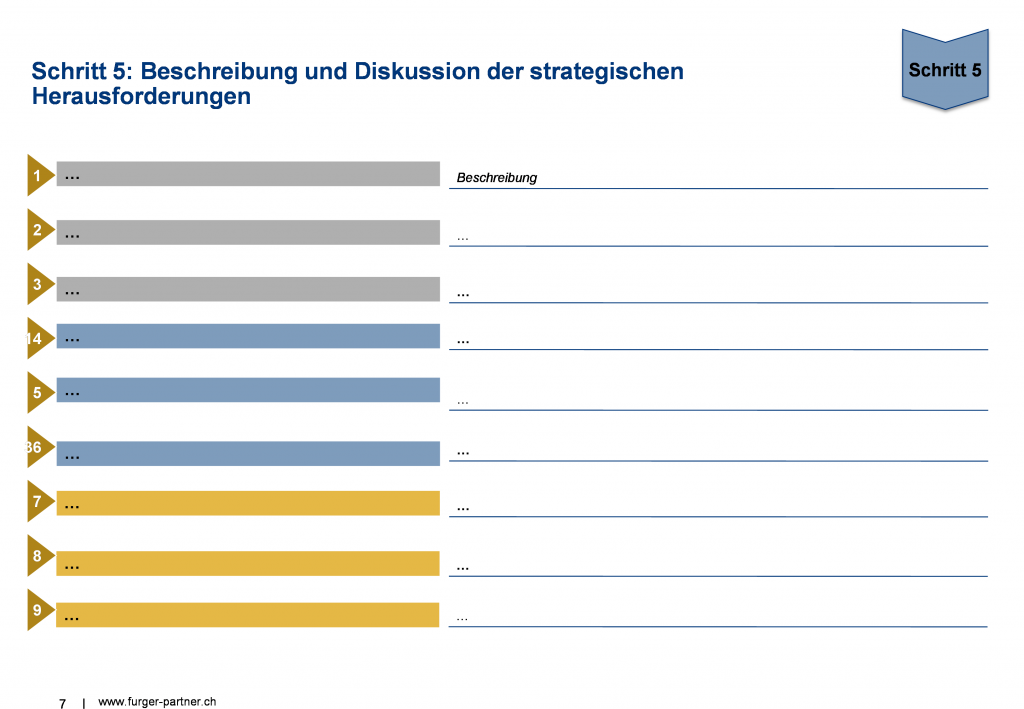

5. Beschreibung und Diskussion der Hauptherausforderungen

Die Herausforderungen werden weiter diskutiert, präzisiert und in knapper Form zusätzlich charakterisiert.

Abbildung 5: Die Herausforderungen werden beschrieben

6. Abgleich der strategischen Herausforderungen mit den strategischen Optionen

Die strategischen Optionen und Hauptherausforderungen werden miteinander abgeglichen.

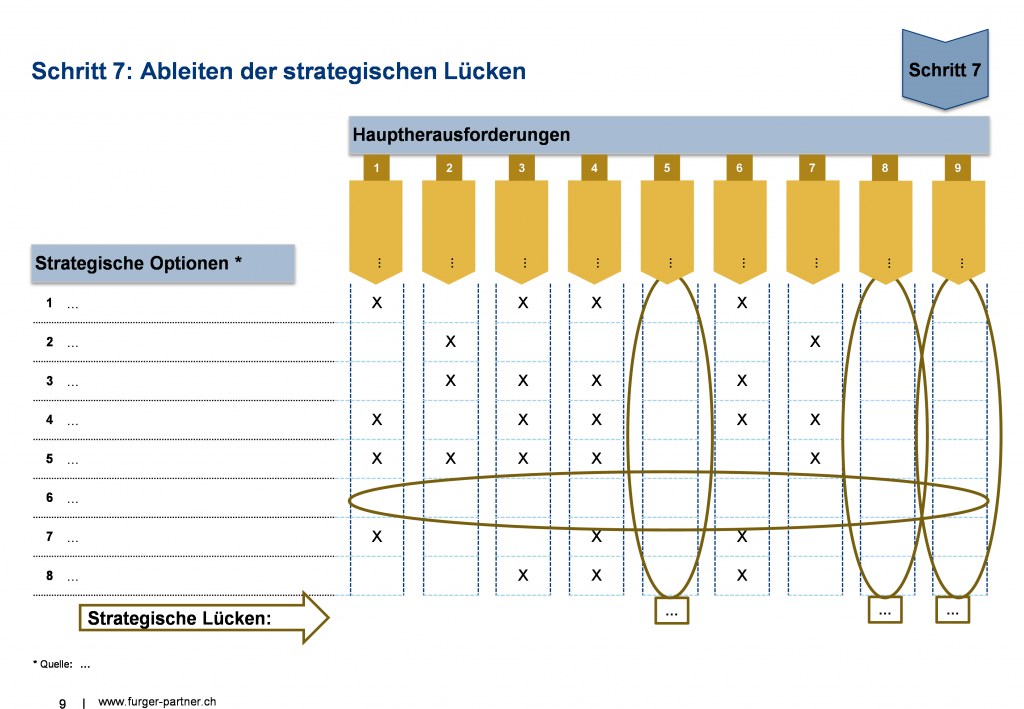

7. Ableiten der strategischen Lücken

Der Abgleich ermöglicht es, eventuelle Lücken in der Strategie festzustellen.

Abbildung 7: Das Ergebnis zeigt die strategischen Lücken

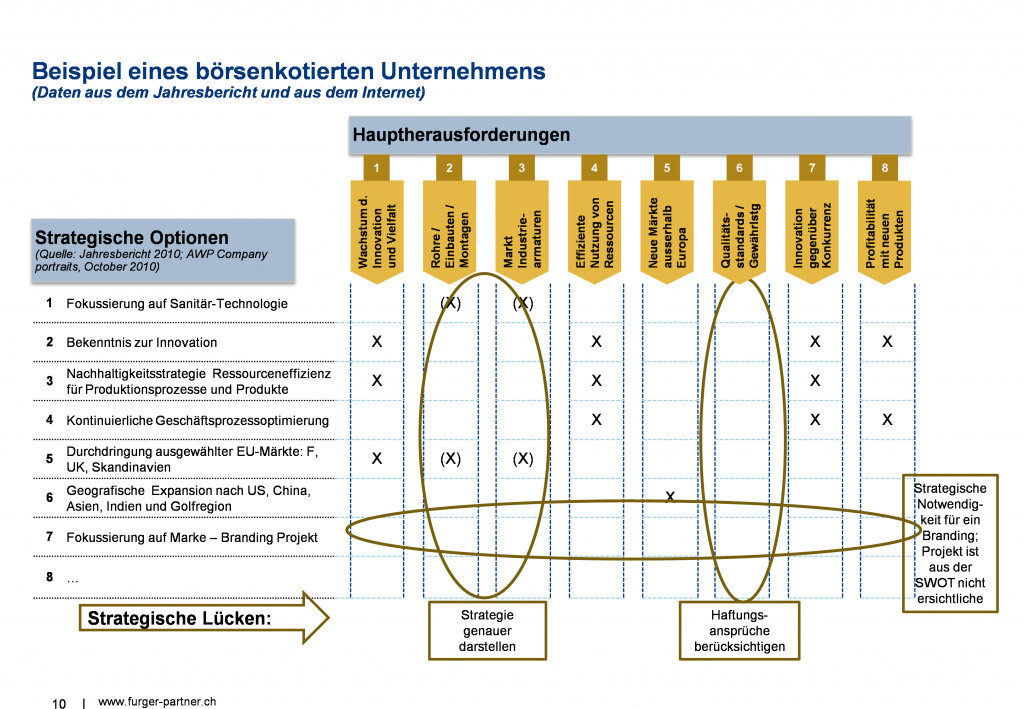

Beispiel eines börsenkotierten Unternehmens

Unser Beispiel zeigt auf, dass die Hauptherausforderungen Nr. 2, 3 und 6 in der Strategie nicht genügend klar oder gar nicht berücksichtigt sind. Und für die Strategische Option Nr. 7 fehlt eine Grundlage in der SWOT.

Whitepaper und PPT-Vorlage herunterladen

Geschäftsfeldgliederung

Geschäftsfeldgliederung

Dieses Instrument hilft, das Unternehmen in Geschäftseinheiten zu gliedern, die die Einheiten für die strategische Steuerung des Unternehmens bilden. Eine solche Geschäftseinheit wird dann ein „Strategisches Geschäftsfeld“ genannt und die strategischen Kennzahlen werden auf solche Geschäftsfelder angewendet. Man nannte diese Geschäftsfelder früher auch „Produkt-Markt-Kombinationen“, was aber etwas zu kurz greift, denn es gibt ca. 6 – 8 Dimensionen, nach denen das Unternehmen in Geschäftseinheiten gegliedert werden kann.

Whitepaper und Beispiel herunterladen

Hinweis:

Wir verwenden die drei Begriffe Kundenproblem, Kundenbedürfnis und Kundenwunsch als Synonyme. Es lässt sich trefflich darüber diskutieren, welches der bessere ist und je nach Art des Geschäftes ist das auch unterschiedlich. Während der Verkäufer von Löschanlagen klar ein Problem löst, befriedigt ein Gourmet-Restaurant eher ein Bedürfnis. So verstehen sich die einen Unternehmen als Problemlöser, andere als Bedürfnisbefriediger und wieder andere als Wunscherfüller. Wir verwenden in der Regel das Original und überlassen es Ihnen, den für Sie richtigen Begriff zu verwenden .

Um eine praktikable Gliederung anzuwenden, stellen wir hier 11 Checkfragen zu Verfügung – es ist jedoch klarzustellen, dass es „die beste“ Gliederung nicht gibt. Für diese Geschäftsfelder werden dann die Geschäftsfeldstrategien ausgearbeitet. Die Organisation kann, muss aber nicht, am Schluss mit der Geschäftsfeldgliederung übereinstimmen.

Warum Geschäftsfeldgliederung?

Die strategische Steuerung des Unternehmens erfordert Steuerungs- und Informationseinheiten, die für die langfristigen Anpassung und Ausrichtung des Unternehmens an die Entwicklungen und Marktgegebenheiten eine Einheit bilden. Diese können somit jeweils individuell angepasst und gesteuert werden. Strategische Führung orientiert sich an der Entwicklung der Märkte, der Technologien und der Kundenprobleme mit einem langfristigen Zeit- und Wirkungshorizont. Entsprechend sind die Geschäftsfelder einer Unternehmung den Gegebenheiten entsprechend zu strukturieren, um sie rechtzeitig den geänderten oder sich ändernden Marktgegebenheiten anpassen zu können.

Änderungen der Marktumgebung, der Kundenprobleme oder der Technologien können zu Änderungen dieser Geschäftsfeldstrukturen führen. Des Weiteren ermöglicht die Geschäftsfeldgliederung, die eigene Marktleistung gegenüber der Konkurrenz vergleichbar zu machen – oder aber mit einer ganz anderen Struktur der Konkurrenz aus dem Wege zu gehen.

Möglichkeiten der Geschäftsfeldgliederung

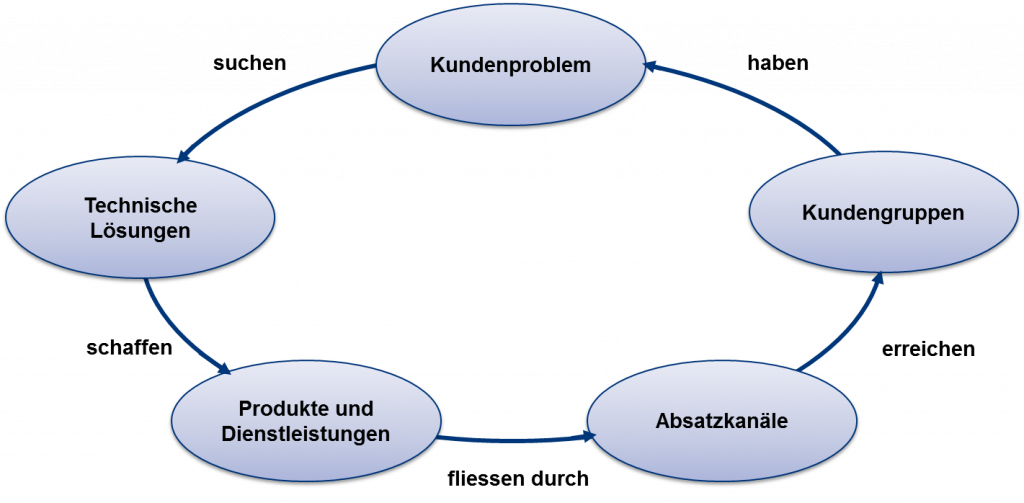

Jedes Unternehmen – jedes Geschäfts lässt sich mit diesem einfachen Modell darstellen:

Abbildung 1: Das invariante Geschäftsmodell

Dieses Modell dient auch als Ausgangslage der Geschäftsfeldgliederung. Die Segmentierung soll in der Art erfolgen, dass Einheiten entstehen, die möglichst autonome für die strategische Führung vorgegeben werden können. Funktionale Aktivitäten dieser Teilsysteme, wie z.B. Personal, Marketing oder IT, müssen allerdings in der Folge weiterhin koordiniert werden.

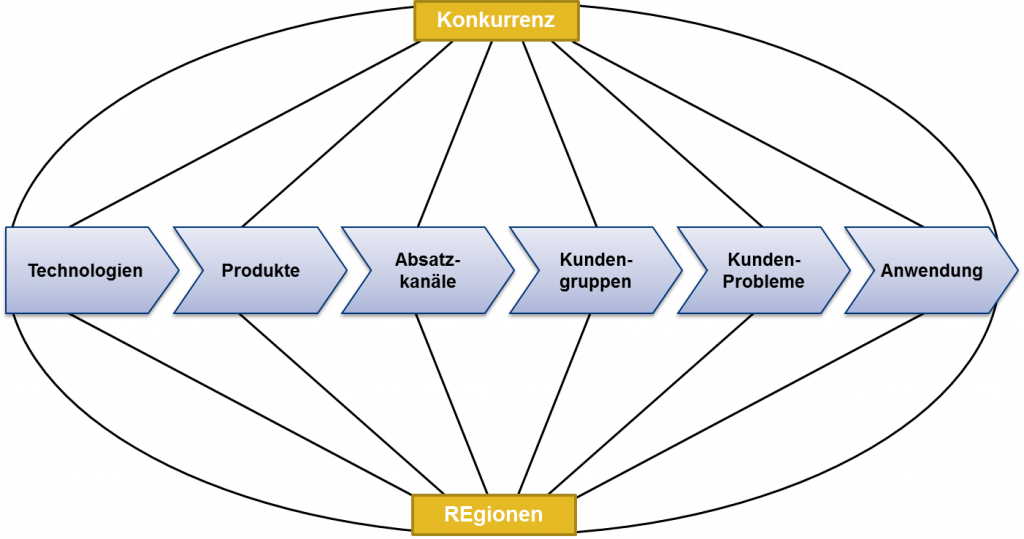

Die folgende Abbildung illustriert die möglichen Varianten der Geschäftsfeldabgrenzung:

Abbildung 2: Mögliche Dimensionen für die Geschäftsfeldgliederung

Ein Strategisches Geschäftsfeld (SGF) ist dann die Kombination mehrerer Elemente, wobei das erste Element das Kriterium für die strategische Gliederung des Unternehmens ist. Eine Gliederung nach Technologien ergibt Geschäftsfelder die wie folgt beschrieben werden können:

Technologien, auf deren Basis bestimmte Produkte hergestellt werden, die über definierte Absatzkanäle an abgegrenzte Märkte für definierte Kundenprobleme in unterschiedlichen Verwendungssituationen verkauft werden und dies in klar abgegrenzten Regionen und in einem bestimmten Konkurrenzverhältnis.

Bei einer Gliederung nach Märkten heisst es dann:

Märkte / Zielgruppen mit definierten Kundenproblemen für die auf Basis von bestimmten Technologien bestimmte Produkte hergestellt werden, die über definierte Absatzkanäle an abgegrenzte Märkte verkauft werden und dies in klar abgegrenzten Regionen und in einem bestimmten Konkurrenzverhältnis.

Bei grossen Unternehmen und bei Konzernen muss die Gliederung in mehreren Stufen vorgenommen werden. Hier redet man auch von strategischen Geschäftsbereichen (SGB), die in strategischen Geschäftsfelder (SGF) unterteilt sind, und diese wieder werden strategischen Geschäftssegmente (SGS) gegliedert.

Die Bildung dieser Einheiten erfolgt jedoch immer nach der gleichen Logik – somit verwenden wir in der Folge nur den Ausdruck SGF.

Vorgehen zur Gliederung von Geschäftsfeldern

Es gibt nie „die beste Geschäftsfeldgliederung“ und deshalb kann die Bildung von SGF auch nicht als ein logisch deduktiver Vorgang beschrieben werden. Es gibt keine Formel, um die SGF-Gliederung zu finden, die für unser Unternehmen am besten geeignet ist. Wir müssen vielmehr mit systematischem Ausprobieren Lösungsvarianten suchen und deren Vor- und Nachteile abwägen. Um diesen Prozess wenigstens ein bisschen zu steuern, nehmen wir den morphologischen Kasten zu Hilfe (der übrigens von einem Schweizer erfunden wurde):

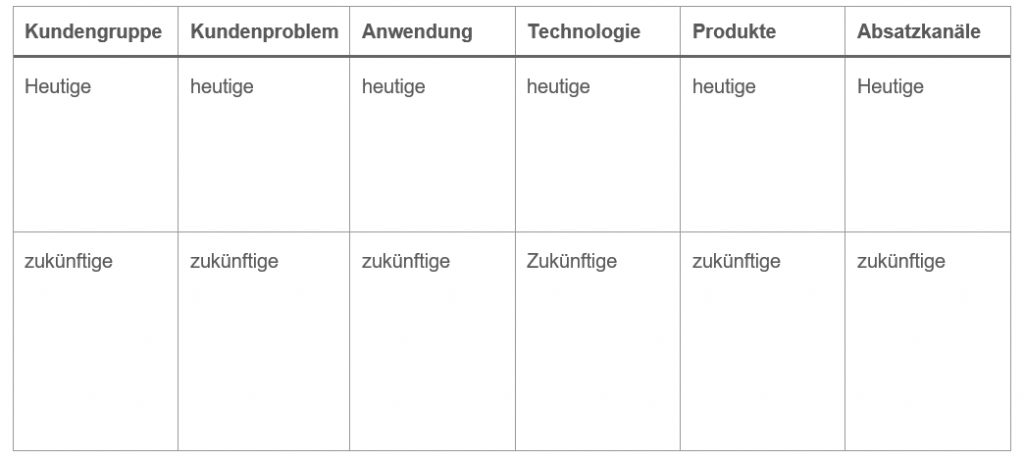

Tabelle 1: Geschäftsaktivitäten im morphologischen Kasten

Zu jeder Dimension werden die Ausprägungen (Aktivitäten und Elemente in der jeweiligen Spalte aufgeführt. Z.B. werden in der Spalte „Produkte“ alle Produktgruppen aufgeführt, die das Unternehmen anbietet. Diese Auflistung kann zusätzlich noch unterschieden werden in „heutige“ und „zukünftige“ – was bei Produkten heisst, dass man die zukünftigen Produkte, die das Unternehmen anbietet oder anbieten könnte, in der gleichen Spalte unten aufführt. Gleich verfährt man mit den anderen Dimensionen.

Da es auch hier darum geht, mit vertretbarem Auswand ein gutes Ergebnis zu erreichen, empfiehlt es sich die Gliederungen von vornherein auszuschliessen, die offensichtlich irrelevant sind und nicht in Frage kommen (z.B. kann man einem Handelsunternehmen die Technologie als dominierendes Gliederungskriterium wohl von vornherein ausschliessen).

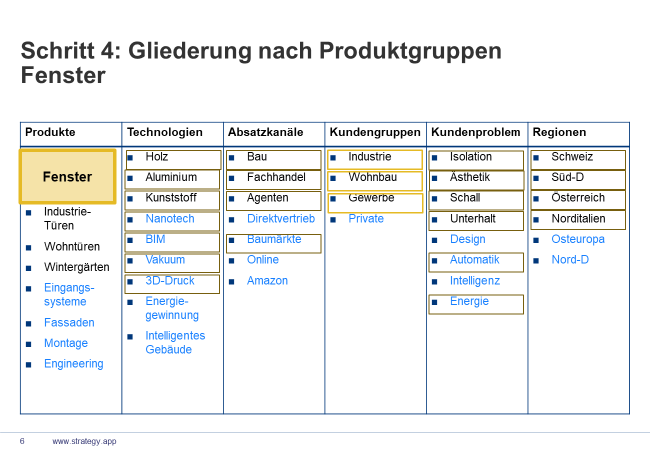

Jetzt wählen wir eine Dimension aus, und versuchen, mögliche Geschäftsfelder darzustellen. In diesem Beispiel nehmen wir die Dimension Produkte stellen anhand der Produktgruppe «Fenster» ein mögliches Geschäftsfeld zusammen:

Abbildung 3: Gliederung nach Produktgruppen – Bsp. Fenster

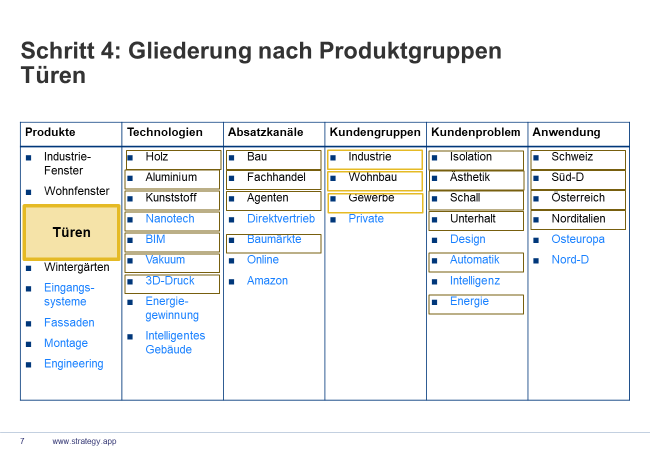

Das gleich machen wir jetzt mit den anderen Produktgruppen:

Abbildung 4: Gliederung nach Produktgruppen – Bsp. Türen

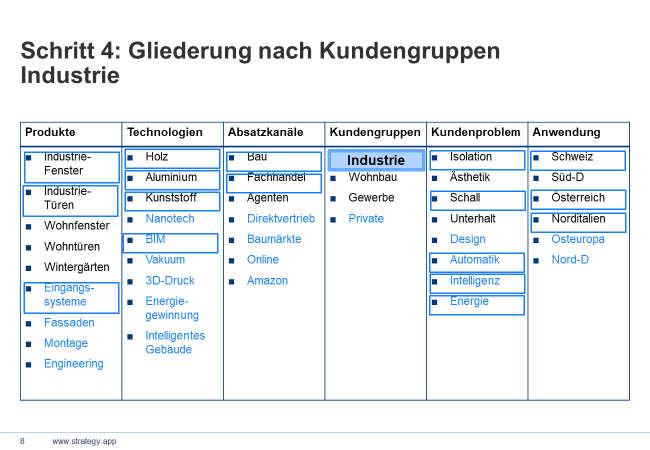

Die Dimension Kundengruppen ergibt eine ganz andere Einteilung:

Abbildung 5: Gliederung nach Kundengruppen – Bsp. Industrie

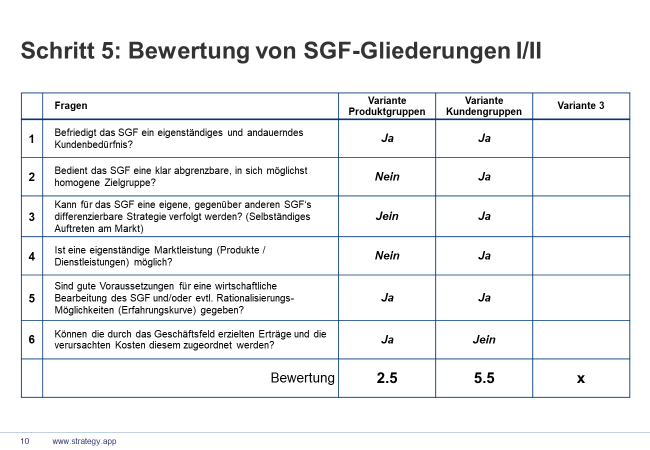

Die 11 Checkfragen

Als Hilfsmittel für diese Auswahl der besten Dimension schlagen wir hier diese 11 Checkfragen vor:

- Befriedigt das SGF ein eigenständiges und andauerndes Kundenproblem?

- Bedient das SGF eine klar abgrenzbare, in sich möglichst homogene Zielgruppe?

- Kann für das SGF eine eigene, gegenüber anderen SGFs differenzierbare Strategie verfolgt werden? (Selbständiges Auftreten am Markt)

- Ist eine eigenständige Marktleistung (Produkte/Dienstleistungen) möglich?

- Sind gute Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Bearbeitung des SGF und/oder evtl. Rationalisierungs-Möglichkeiten (Erfahrungskurve) gegeben?

- Können die durch das Geschäftsfeld erzielten Erträge und die verursachten Kosten diesem zugeordnet werden?

- Kann die Verantwortung für das Geschäftsfeld einer sinnvollen organisatorischen Einheit zugeteilt werden?

- Kann der SGF-relevante Markt mit bestimmten Betriebstypen oder Absatzkanälen besonders effizient bearbeitet werden?

- Fördert diese SGF Gliederung die Konzentration der Kräfte und damit auch Rationalisierungsmöglichkeiten (Nutzen der Erfahrungskurve)

- Können bestimmte Konkurrenten klar zugeordnet werden? Oder aber: gelingt es, mit diesem SGF der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen?

- Wäre das Geschäftsfeld allein grundsätzlich lebensfähig?

Abbildung 6: Bewertung der Geschäftsfeldgliederungen mit den Checkfragen – Teil 1

Die einzelnen Fragen werden mit Ja, Nein oder Jein beantwortet. Am Schluss wird die Summe über die 11 Fragen gezogen und das Ergebnis dienst als Basis, die Geschäftsfeldstruktur festzulegen.

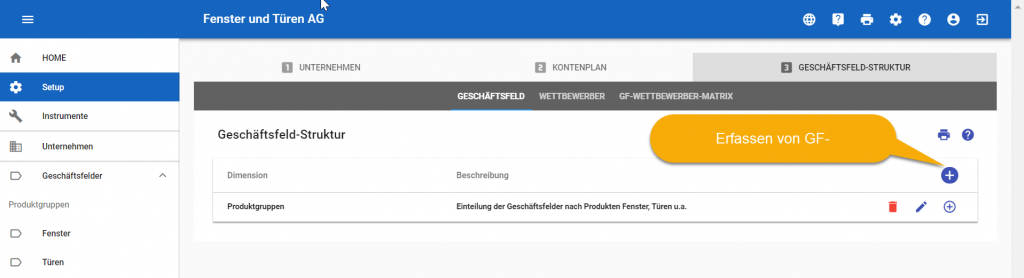

Erfassen der Geschäftsfelder in STRATEGY.APP

Durch eine gute SGF-Gliederung kann der Strategieprozess sauber gestartet («eingefädelt») werden. Wir geben nun diese Struktur im Setup unserer STRATEGY.APP ein, und zwar wie folgt:

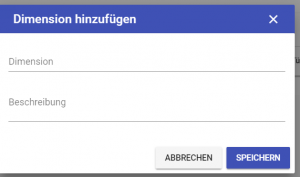

Klicken Sie auf das grosse Add-Icon rechts und es öffnet sich ein Dialogfenster für die Erfassung der Dimension:

Sie geben die Dimension ein, z.B. Produkte und dazu eine kurze, aber klare Beschreibung und speichern diese ab.

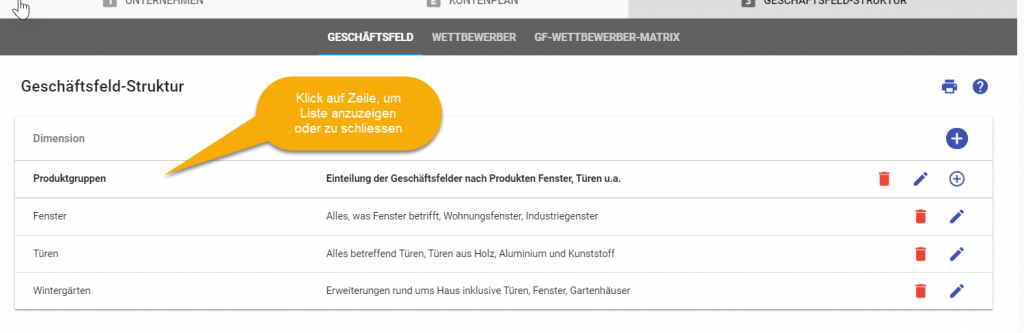

Danach klicken sie auf das kleine Add-Icon in der Zeile der Dimension und es öffnet sich das Dialogfenster für die Eingabe der einzelnen Geschäftsfelder.

Als Ergebnis erhalten Sie die Liste der Geschäftsfelder, die sich beim Klicken auf die Dimension öffnet:

Die Dimension und die einzelnen Geschäftsfelder können jederzeit editiert oder auch gelöscht werden. Es ist in STRATEGY.APP möglich, mehrere Dimensionen mit zugeordneten Geschäftsfelder einzugeben. Damit können parallel Strategien in verschiedenen Dimensionen erarbeitet werden.

Z.B. erarbeitet ein Unternehmen Geschäftsfeldstrategien nach Kundengruppen, möchte aber für die Absatzkanäle «Makler» und «Online» separate Strategen entwickeln. Dazu gibt es eine zweite Dimension mit der Bezeichnung «Absatzkanal» ein und fügt dieser die beiden Geschäftsfelder zu.

Bevor wir aber starten, müssen die Geschäftsfelder noch beschrieben werden. Sie können nun alle Elemente aus dem morphologischen Kasten den Geschäftsfeldern zuordnen oder aber ein einfaches Formular benutzen:

Tabelle 2: Formular zur Beschreibung eines Geschäftsfeldes

Tipp zum Vorgehen:

Wenn die Gruppe gross genug ist und Zeit vorhanden ist, lassen Sie zwei Gruppen je einen Vorschlag ausarbeiten und diskutieren Sie die Ergebnisse am Schluss.

Wir haben für Sie hier ein Beispiel zusammengestellt, dass Sie herunterladen können:

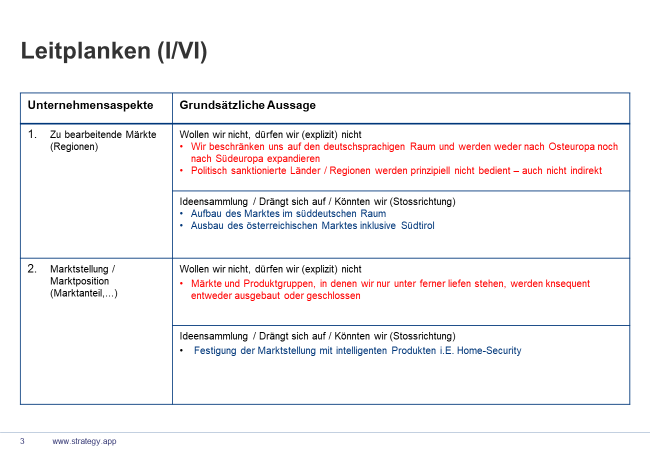

Whitepaper Leitplanken

Vorgaben für die Strategieentwicklung

Die Leitplanken werden am Anfang des Strategieprozesses erhoben und bilden den Rahmen für die Strategieentwicklung. Einerseits wird der Rahmen von den Auftraggebern / Eigentümern oder Shareholdern definiert, andererseits ist es wichtig, auch die Mitarbeiter, die die Strategie entwickeln, mit einzubinden. Deshalb schlagen wir vor, den Fragebogen Leitplanken ganz am Anfang mit dem Strategie-Team zu beantworten und zu diskutieren. Die Ergebnisse werden dem Lenkungsausschuss vorgelegt und mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Diese Abstimmung bildet einen wichtigen Teil im Entscheidungsprozess und muss in der Entscheidungsvorlage für den LA 1 enthalten sein.

Mit diesem Instrument wird der Rahmen für die Strategieentwicklung geschärft. Die Vorgaben für diesen Rahmen kommen zwar vom Auftraggeber, aber es ist wichtig, dass das Projektteam diese Vorgaben noch einmal diskutiert und ihre Sicht in das Projekt einbringt. Dabei geht es vor allem um die Diskussion über Themen, die explizit aus der Strategie ausgeschlossen und nicht gemacht werden. Das können bestimmte Produkte sein, oder bestimmte Regionen oder Länder, aber auch spezifische Marktsegmente. Ein Unternehmen, das Hörgeräte herstellt, kann in der Strategie explizit festhalten, dass Kopfhörer nicht hergestellt und vertrieben werden.

Diese Diskussion hilft, das gemeinsame Verständnis innerhalb des Projektteams und hin zum Auftraggeber aufzubauen und festzulegen. Gleichzeitig werden die ersten Ideen der Mitarbeiter abgeholt und festgehalten. Damit können sich alle von Anfang an mit einem eigenen Beitrag in den Prozess einbringen.

Dieser Arbeitsschritt hat zwei Ebenen:

1. Was soll nicht (oder nicht mehr) gemacht werden.

2. Ideensammlung, was (neu) gemacht werden könnte.

Beim Vorgehen ist darauf zu achten, dass für jeden Aspekt die erste Ebene fertig diskutiert und erfasst wird. Aus unserer Erfahrung ist es nämlich so, dass die Gruppe immer ganz schnell auf den zweiten Punkt springt und neue Ideen einbringt.

Das Ergebnis wird am ersten LA vorgestellt und mit den Vorgaben des Auftraggebers definitiv abgestimmt.

Für die Dauer für diese Übung sind aus unserer Erfahrung etwa zwei Stunden einzuplanen. Sie kann im Plenum durchgeführt werden, ist aber in dieser Form für mehr als sieben Teammitglieder nicht zu empfehlen. Es kann dann passieren, dass sich einzelne Teilnehmer für eine gewisse Zeit abmelden. Auch ist es für den Moderator fast nicht möglich, alle Beiträge aufzunehmen und festzuhalten.

Eine bessere Vorgehensweise ist die Einteilung in Gruppen. Die einzelnen Aspekte können auf die Gruppen aufgeteilt werden. Die Ergebnisse werden dann im Planum vorgestellt und diskutiert.

Sie finden hier eine Auswahl an Aspekten, die in Betracht gezogen werden können:

1. Zu bearbeitende Märkte und Regionen

2. Wachstumspolitik

3. Kooperation und Allianzen

4. Investitionen und Finanzierung

5. Standort / Investment

6. Marktstellung / Marktposition

7. Leistungsprogramm

8. Kunden / Zielgruppe

9. Flächendeckung

10. Positionierung in Bezug auf Qualität/Preis

11. Innovationspolitik

12. Personalpolitik

Es ist Ihnen aber freigestellt, diese Liste anzupassen oder zu ergänzen.

Wir haben für Sie ein Beispiel vorbereitet, das Sie hier herunterladen können

[popup_anything id=»964″]

Diese Seite als PDF herunterladen

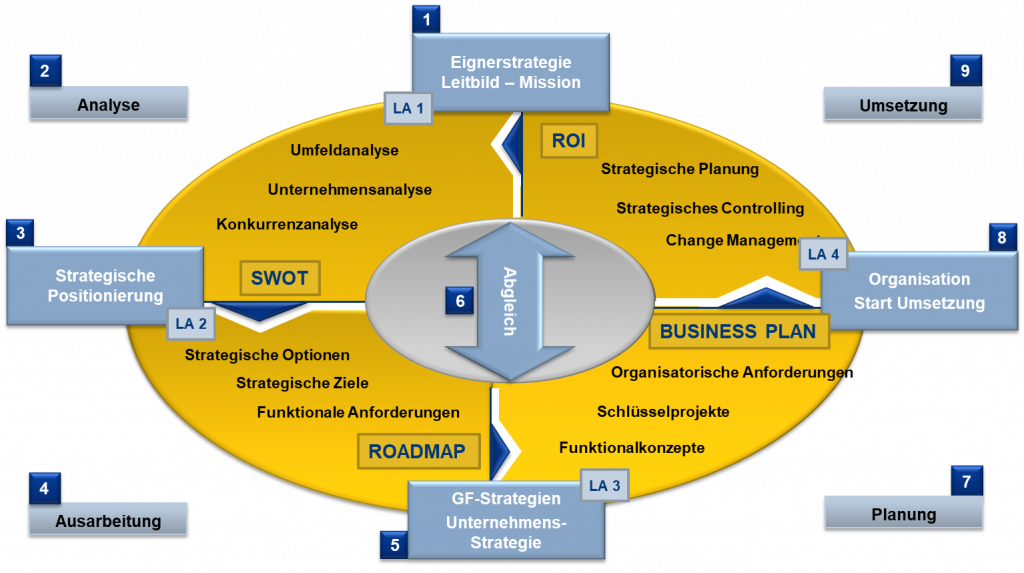

Whitepaper Strategieprozess

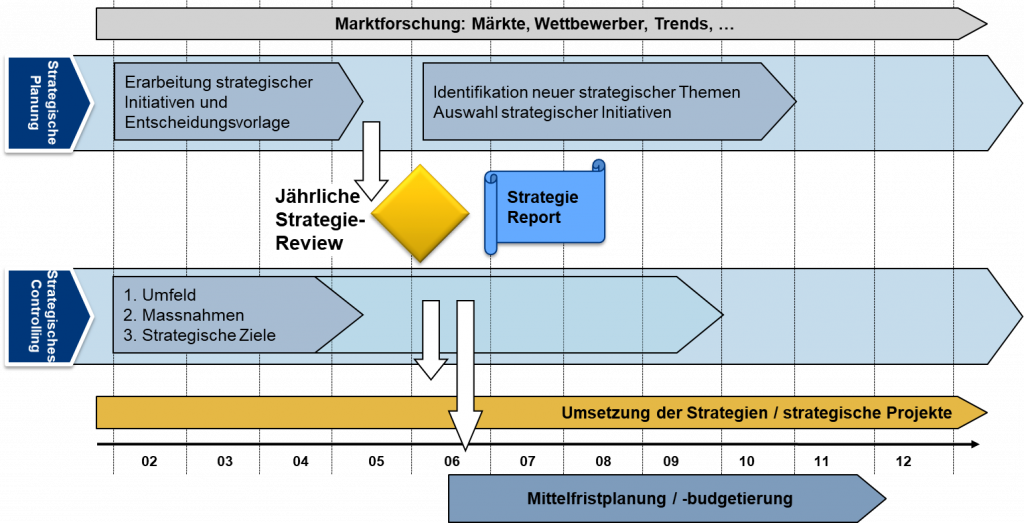

Die Strategieentwicklung ist Teil des strategischen Planungsprozesses. Dieser umfasst neben der Strategieentwicklung die strategische Planung, das strategische Controlling und das Ausarbeiten von strategischen Fragestellungen. Damit wird Strategie zur Daueraufgabe – und nicht zu etwas, das man einmal macht, um dann wieder ins Tagesgeschäft zurückzukehren.

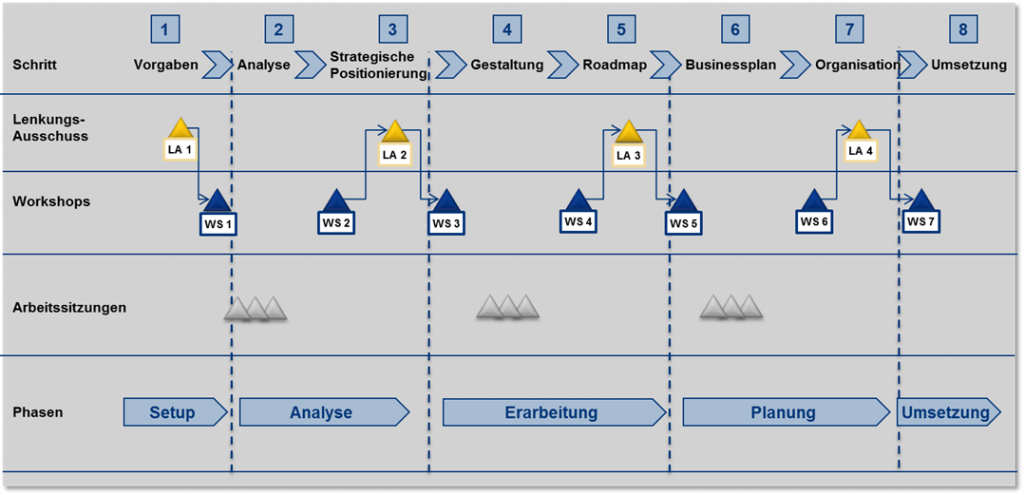

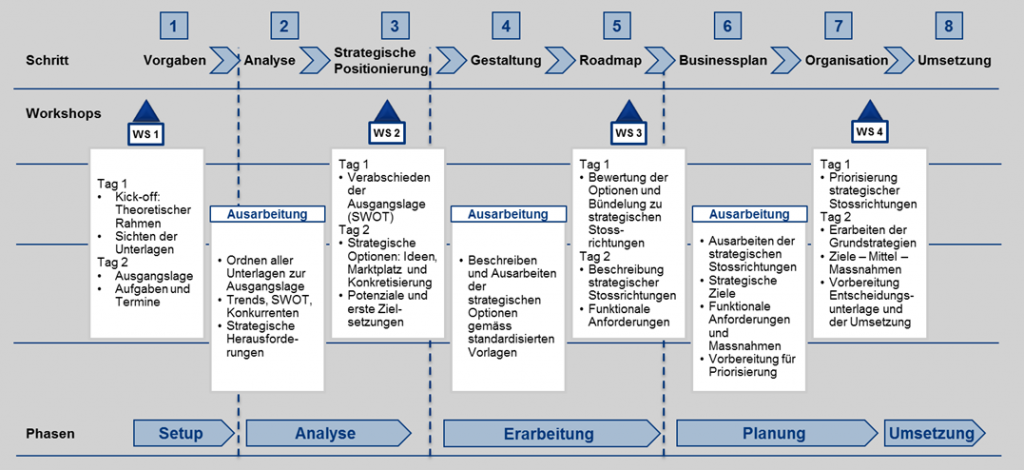

Vorgehensschritte

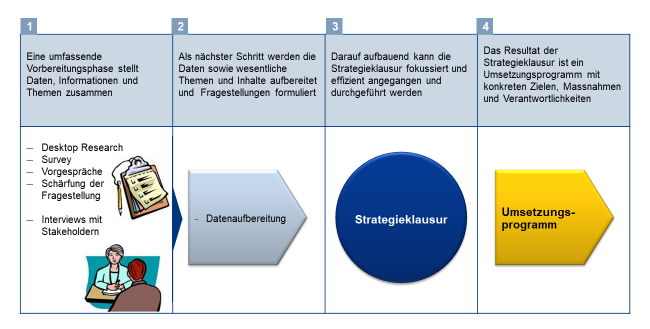

Ein Strategieentwicklungsprojekt wird in der Regel in vier Phasen eingeteilt:

- In der

Analysephase wird die Ausgangslage erarbeitet; die Phase endet mit einer SWOT

als Ergebnis - In der

Gestaltungsphase werden die strategischen Optionen und die

Geschäftsfeldstrategien ausgearbeitet - Die

Planungsphase schliesst mit den Funktionalkonzepten und den Businessplänen ab - Die

Umsetzungsphase startet mit der Implementierung und wird durch das strategische

Controlling begleitet

Diese Unterteilung hat sich praktisch als allgemeingültiges Vorgehen etabliert. Dabei wird jedoch fast durchwegs ein wichtiger Teil ausgeblendet und übergangen: der Übergang von einer Phase in die nächste. In diesen Transitionsphasen werden die Entscheide gefällt und die Weichen für die folgende Phase gestellt. Sie verlangen nicht nur inhaltlich Beachtung, sie beanspruchen auch Zeit. Darum legen wir zwischen die einzelnen Phasen jeweils einen Zwischenschritt und reservieren dafür die notwendige Zeitspanne, um die vorhergehende Phase abzuschliessen und die Entscheidungsvorlagen für den Lenkungsausschuss (LA) zu erstellen. Der LA wird diese begutachten, über die Anträge entscheiden und die Freigabe für die nächste Phase beschliessen.

Einen weiteren Schritt widmen wir gleich zu Beginn der Vorbereitung des Projekts mit dem Ziel, dieses organisatorisch aufzusetzen und die Leitlinien für die Strategieentwicklung vorzugeben. Diese Vorbereitung kann die Eignerstrategie beinhalten, grobe strategische Ziele, das Leitbild oder aber ganz einfach eine Liste mit Vorgaben, die vom Auftraggeber vorgegeben werden.

Das hier beschriebene Vorgehen ist als idealtypischer Prozess gedacht. Dazu gibt es Varianten, und je nach Anforderungen eines Falls ist es angebracht, den einen oder anderen Schritt zu verkürzen oder ganz wegzulassen. Am Schluss des Kapitels beschreiben wir einige Vorgehensvarianten, die wir anhand von Vorgehensdiagrammen veranschaulichen.

Die 4 Phasen sowie die Vorbereitung des Projekts und die Zwischenstufen, insgesamt 8 Schritte, werden in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt – mit Vorgehen, Instrumenten sowie Ausführungen zu den Beteiligten und den angestrebten Ergebnissen.

Schritt 1: Vorgaben

Die Entwicklung einer Unternehmensstrategie findet in der Regel nicht auf der grünen Wiese, sondern in einem gegebenen Rahmen statt, der berücksichtigt werden muss. Wir lassen diese Vorgaben meist in Form von Leitlinien zusammenfassen und geben diese als Anleitung an das Projektteam weiter. Diese Leitlinien können stringent festgelegt oder aber mindestens zum Teil auch als grobe Richtlinien oder Stossrichtungen verstanden werden.

Die Leitlinien lassen sich ableiten aus den Elementen Eignerstrategie oder Shareholder-Strategie, aus dem Leitbild des Unternehmens sowie aus aktuellen Situationen, die die Strategiearbeit beeinflussen. Dies kann z. B. eine offensichtliche Kosten- oder Produktionsproblematik sein, ohne deren Lösung das Unternehmen strategisch nicht mehr wettbewerbsfähig ist.

Die Vorgaben können Aussagen zu folgenden Punkten und Themen enthalten:

- Strategische Ziele

- Produkte und Dienstleistungen

- Märkte und Regionen

- Wachstum

- Konkurrenzverhalten

- Innovationsstrategie

- Produktivität

- Kernkompetenzen

- Allgemeine strategische Ausrichtung

Schritt 2: Analyse

Die Analyse beginnt mit der Darstellung der bisherigen Entwicklung auf der Ebene des Gesamtunternehmens. Anschliessend folgen die systematischen Analysen von Umfeld, Unternehmen und Konkurrenz. Für diese Analysen empfiehlt es sich, vorab eine strategische Segmentierung durchzuführen, da viele strategische Grössen auf der Ebene der Geschäftsfelder darzustellen sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Analysen teilweise überschneiden. Für jeden dieser Analyseschritte sind Instrumente einzusetzen, die wir in den entsprechenden Kapiteln einzeln vorstellen und beschreiben.

Die Darstellung der bisherigen Entwicklung des Unternehmens umfasst in der Regel zeitlich die letzten drei bis fünf Jahre und inhaltlich die Entwicklung der strategischen und finanziellen Kennzahlen über diese Zeit:

| Strategische Kennzahlen | Finanzielle Kennzahlen |

| Marktgrösse | G & V |

| Marktposition / Marktanteil | Cashflow |

| Kostenposition | Umsatz |

| Kundenstruktur | Auftragseingang |

| Produktstruktur | ROI / ROE |

| Kundennutzen | ROCE |

| Mitarbeiter-Qualifikation | Bilanz |

| Innovationsfähigkeit | Mittelflussrechnung |

| Marktkapitalisierung |

Soweit möglich werden diese Kennzahlen den bestehenden Geschäftseinheiten zugeordnet, so dass sich daraus ein Geschäftsfeldportfolio erstellen lässt.

Die Ergebnisse werden mit den strategischen Gesetzmässigkeiten verglichen, um daraus die SWOT und die strategischen Hauptherausforderungen abzuleiten. Diese stellen die Ausgangslage dar und werden danach dem LA vorgelegt. Das Ziel ist der

«Konsens aller Beteiligten über die Beurteilung der Ausgangslage».

Die Resultate der Analysephase lassen sich nun wie folgt zusammenfassen:

- SWOT

- Strategische Hauptherausforderungen

- Strategische Erfolgspotenziale

- Strategische Lücken

- Konsens über die Beurteilung der Ausgangslage

Schritt 3: Strategische Positionierung

Dies ist der erste wichtige Zwischenschritt. Die meisten Strategiebücher ignorieren diesen allerdings und springen von der Ausgangslage direkt zur Strategieentwicklung. Dabei ist es unerlässlich, eine gewisse Zeit dafür einzuräumen, die Ergebnisse aufzubereiten, zu diskutieren und die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Daraus wird eine Entscheidungsvorlage erstellt und dem LA vorgelegt. Dieser muss sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen, einen Konsens finden und die Entscheide treffen.

Diesem Schritt widmen wir einen eigenen Workshop. Er beinhaltet weiter die Zusammenfassung der Ergebnisse, die Diskussion im LA sowie die Kommunikation der Beschlüsse und Vorgaben.

Die Resultate für Schritt 3, strategische Positionierung sind:

- Konsens über die Beurteilung der Ausgangslage

- Darstellung der strategischen Situation auf Geschäftsfeld- und Unternehmensebene

- Verabschiedung der strategischen Hauptherausforderungen

- Entscheid über die Vollständigkeit der Analysephase – diese ist somit abgeschlossen

- Entscheid über die Geschäftsfeldgliederung

- Verabschiedung der Wertvorstellungen

- Vorgabe der Normstrategien als Leitplanke für die Ausarbeitung der strategischen Optionen

- Auftrag an das Projektteam zum Start der Gestaltungsphase und damit zur Erarbeitung der Geschäftsfeldstrategien

Schritt 4: Gestaltung

Die Entwicklung der Strategie startet mit dem Ausarbeiten von strategischen Optionen je Geschäftsfeld. Grundsätzlich mögliche Geschäftsaktivitäten werden in einem kreativen Prozess als Strategieoptionen erarbeitet und zusammengestellt. Diese Optionen werden bewertet und zu strategischen Stossrichtungen gebündelt.

Auf dieser Grundlage werden die Grundstrategien ausformuliert, konsolidiert und daraus Anforderungen an die Funktionen erstellt. Aus den Anforderungen erfolgt die Ableitung der strategischen Massnahmen. Hieraus ergeben sich die Vorgaben für die Funktionalkonzepte einerseits sowie die Grundlagen für die strategischen Projekte und die Businesspläne anderseits. Eine erste grobe Ressourcenplanung bildet den Abschluss dieser Phase.

Ergebnisse der Gestaltungsphase:

Ziel des abschliessenden Workshops ist es, die Hauptstossrichtungen der Strategie in einer strategischen Roadmap zusammenzufassen und dem Lenkungsausschuss vorzulegen, damit dieser die konkrete Ausformulierung der Businesspläne je Geschäftsfeld freigeben kann

Schritt 5: Strategische Ausrichtung

Dieser Schritt beinhaltet wieder einen Übergang von einer Phase in die nächste. Nachdem die Geschäftsfeldstrategien in groben Zügen bestimmt wurden, geht es nun darum, diese detailliert in Businesspläne umzuarbeiten. Auftraggeber und der LA müssen sich jedoch erneut mit den Ergebnissen auseinandersetzen, um die richtigen Entscheide zu treffen, und den nächsten Schritt freigeben. Es kann sein, dass gewisse Strategien zurückgestellt, dass die Prioritäten anders gesetzt werden.

Zusätzlich wird in diesem Schritt die Unternehmensstrategie als Ganzes formuliert und verabschiedet. Diese umschreibt die Stossrichtung für das Gesamtunternehmen und bildet auch das Leitbild ab. Um diesen Schritt abzuschliessen, muss die Strategie mit dem ursprünglich vorgegebenen Leitbild abgeglichen werden. Dies bedeutet, dass das Leitbild allenfalls zu überarbeiten oder zu ergänzen ist. Erst wenn dieser Abgleich und eventuelle Anpassungen klar und von allen verabschiedet sind, wird die Strategie weiter ausgearbeitet und in die Umsetzung gegeben.

Ergebnis der strategischen Ausrichtung:

Das Ergebnis dieses Schrittes sind somit die Verabschiedung der Grundstrategien und der strategischen Ressourcen sowie die Freigabe für die Ausformulierung der strategischen Projekte und der Businesspläne.

Schritt 6: Strategische Planung

Dieser Schritt wird meist gewaltig unterschätzt. Der Grossteil der Strategiearbeiten hört an dieser Stelle einfach auf. Und da die Strategien vorwiegend noch von oben vorgegeben werden, beginnen hier mühselige Massnahmen zur Umsetzung – meist mit Change-Management-Ansätzen. Diese Vorgehensweise ist sehr oft zum Scheitern verurteilt, und es wundert nicht, dass 70% der Strategien am Schluss nicht oder, was letztlich auf dasselbe herauskommt, nur bruchstückartig umgesetzt werden.

Entscheidend im Hinblick auf die Umsetzung ist, dass die Ausarbeitung der Businesspläne und die Umsetzungsplanung von den gleichen Mitarbeitern gemacht werden, die bisher die Strategie erarbeitet haben. Damit werden das Commitment gestärkt und die Chancen für den Umsetzungserfolg erhöht.

Ergebnisse der strategischen Planung:

- Ausarbeiten der Funktionalkonzepte

- Ausarbeiten der strategischen Projekte

- Aufsetzen des Projektmanagements für die

Umsetzung der Projekte - Aufsetzen des strategischen Controllings mit

den Bereichen Eckwertecontrolling, Massnahmencontrolling und Frühwarnsystem - Anforderungen an die Organisation

Schritt 7: Freigabe der Umsetzung (und Organisation)

Bis zu diesem Schritt liegen die Strategien auf dem Papier beziehungsweise in den Tiefen der EDV vor. Durch den Einbezug der Mitarbeiter im Prozess ist die Strategie auch in den Köpfen und Gedanken dieser Mitarbeiter verankert und das ist wichtiger als alle Schaubilder, Grafiken und Präsentationen, die vielfach noch von externen Beratern erstellt worden sind.

Auf dieser Basis kann jetzt die Umsetzung eingeleitet werden. Der Lenkungsausschuss verabschiedet die Businesspläne. Die Massnahmen und die Ressourcen werden freigegeben und in die Mittelfristplanung aufgenommen.

Getreu nach dem Motto «Structure follows strategy» taucht hier die Frage nach der Organisation auf. Wir werden allerdings nicht detailliert auf das Thema Organisation eingehen, da dies den Rahmen des Buches sprengen würde

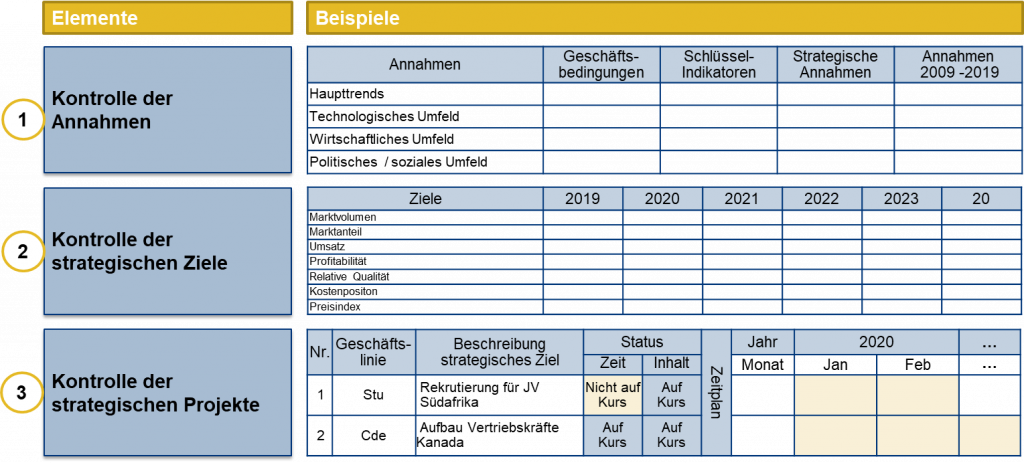

Schritt 8: Umsetzung

Für die Umsetzung arbeiten wir mit dem Konzept des strategischen Controllings, das in den strategischen Planungsprozess eingebunden wird.

Das strategische Controlling umfasst drei Elemente:

- Das Prämissencontrolling mit dem Frühwarnsystem

- Das Eckwertecontrolling

- Das Massnahmencontrolling

Idealerweise ist das strategische Controlling organisatorisch bei der strategischen Planung oder der Unternehmensentwicklung angegliedert und berichtet direkt an die Geschäftsführung.

Einbindung in den strategischen Planungsprozess

Eine umfassende Strategieentwicklung für ein Unternehmen ist in der Regel alle 5 – 6 Jahre angesagt. Eine Neuformulierung der Strategie kann sich aber auch aus anderen Gründen aufdrängen, z. B. wenn ein Unternehmen den Inhaber wechselt.

Wir versuchen die Erarbeitung einer Unternehmensstrategie zeitlich so zu planen, dass das Ergebnis im jährlichen Strategie-Review-Meeting vorgelegt werden kann und die verabschiedeten Resultate in die nächste Budgetierungsphase einfliessen.

Der Strategieentwicklungsprozess kann auch auf strategische Fragestellungen angewendet werden, die nicht die gesamte Unternehmensstrategie betreffen, z. B. für die Ausarbeitung einer Landesstrategie, die Einführung eines neuen Produktes oder den Relaunch einer Produktreihe. Wir nennen diese Fragestellungen «Strategische Initiativen». Ein Unternehmen arbeitet meistens zeitgleich an mehreren solchen Initiativen. Im Idealfall wird aber versucht, diese in einem zeitlich getakteten Ablauf zur Entscheidung zu bringen. Die Entscheidungsvorlagen werden einmal oder maximal zweimal pro Jahr vorgelegt. Im Rahmen der Strategischen Planung findet ein- oder zweimal pro Jahr ein strategisches Review-Meeting statt. Nach Verabschiedung der Vorlage kann das Ergebnis dieser strategischen Initiativen in die Mittelfristplanung eingebunden werden.

Vorgehensmodelle

Wir beschreiben in diesem Leitfaden den idealtypischen Strategieentwicklungsprozess mit den einzelnen Schritten.

Es ist jedoch nicht immer möglich und angebracht, den ganzen Prozess im Einzelnen durchzugehen. In einer schnelllebigen Zeit ist auch hier Schnelligkeit verlangt. Deshalb stellen wir in knapper Form fünf weitere Vorgehensweisen vor, die je nach Situation und Sachlage angewendet werden können. Wir sind sicher, dass Sie für sich daraus eine sechste Variante erstellen, und das ist auch gut so.

Welches der Vorgehensmodelle auch angewendet wird, entscheidend ist stets, dass das Grundprinzip beibehalten wird, dass die Grundlogik stimmt und die Strategie am Schluss die Hauptherausforderungen abdeckt. Dazu sichern wir uns mit Hilfe der SWOT-GAP-Analyse ab, die immer als Strategiecheck einzusetzen ist.

Grosses Modell:

Das grosse Modell deckt den Strategieprozess in seiner ganzen Länge und Tiefe ab. Dieses Modell wird auch die Grundlage für die detaillierte Beschreibung des Strategieprozesses bilden. Sie finden hier den Prozess mit all seinen Elementen grafisch dargestellt. Das Wesentliche daran ist, dass die LA-Sitzungen separat von den WS-Sitzungen durchgeführt werden.

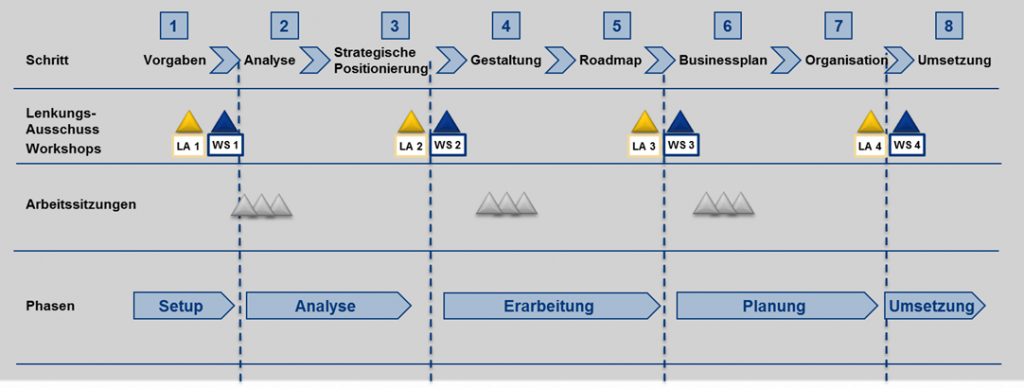

Einfaches Modell:

Eine vereinfachte Vorgehensweise erhalten wir dadurch, dass wir die LA-Sitzungen und die Workshops zusammenlegen. Damit sparen wir einen Tag ein, und die Übergabe für die nächste Phase kann direkt vom LA an das Team erfolgen. Der Nachteil dabei ist, dass die LA-Unterlagen, das heisst die Ergebnisse und die Entscheidungsunterlagen, entweder in Arbeitssitzungen erstellt werden müssen oder aber vom Projektleiter zusammengestellt werden. Für die Abstimmung mit dem Team wird der Spielraum eng. Dies kann dadurch gelöst werden, dass die einzelnen Arbeitsgruppen einen Teamsprecher bestimmen, der sie bei der Zusammenstellung der Entscheidungsunterlagen vertritt.

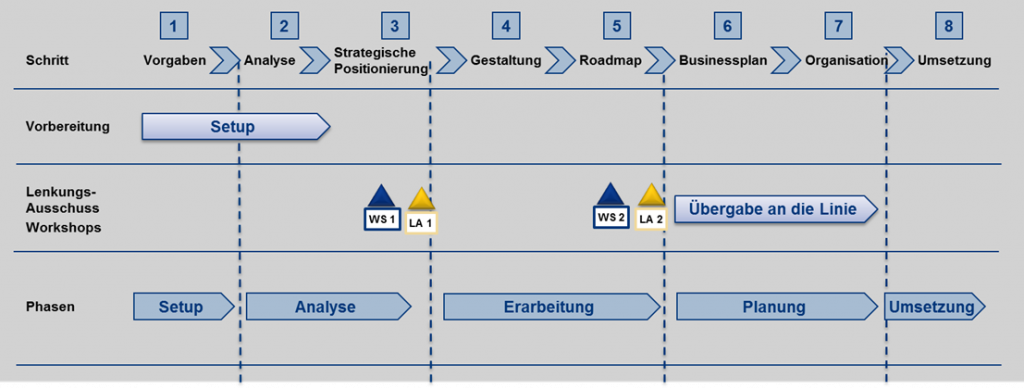

Kurzstrategie oder Strategie in 3 Tagen:

Die Kurzstrategie wird mit zwei Workshops durchgeführt. Das Team ist entsprechend anzupassen, d. h. es werden weniger Teilnehmer dabei sein, und man wird von Anfang an die Geschäftsfelder auf die Gruppen verteilen. Die Vorarbeit, die Aufbereitung der Daten und die Analysen haben entweder vorher zu erfolgen oder liegen zum grossen Teil schon vor. Man startet unmittelbar mit der SWOT und der Ausarbeitung der ersten strategischen Optionen. Im zweiten Workshop werden die Strategien pro Geschäftsfeld formuliert und danach dem LA oder der GF zum Entscheid vorgelegt. Die Umsetzung wird von der GF direkt an die Linie gegeben.

Der Top-Management-Strategie-Workshop

Der Top-Management-Strategie-Workshop ist die kürzeste und effizienteste Form einer Strategieerarbeitung. Es ist jedoch zu bedenken, dass hier die Entscheide sehr kurzfristig und vor allem von oben herab getroffen werden. Trotzdem ist es manchmal angebracht oder sogar notwendig, dass sehr schnell entschieden wird, und wenn das Top-Management dadurch Führungsstärke zeigt, wird dies von der Belegschaft auch akzeptiert. Dieses Vorgehen soll aber nicht der Normalfall sein und entweder in Krisensituationen, in denen schnelle Entscheide notwendig sind, oder dann auf Basis einer laufenden Strategie, wo es um eine strategische Weichenstellung geht, angewendet werden. Für den Top-Management-Workshop ist eine intensive Vorbereitung unabdingbar, und es ist angebracht, betroffene Mitarbeiter möglichst mit einzubeziehen und die Vorbereitung nicht nur von externen Beratern durchführen zu lassen.

Für den Workshop liegen die SWOT und die Hauptherausforderungen vor, sodass das Top-Management wirklich auf Basis von starken Fakten entscheiden kann. Die Strategie wird in den Grundzügen skizziert und geht zur Ausarbeitung in die Linie bzw. an die Leiter der Geschäftsbereiche, die auch als Teilnehmer am Workshop dabei sein können.

Die strategischen Initiativen

Die strategische Initiative ist ein Element der strategischen Planung und bearbeitet jeweils eine strategische Fragestellung. Der Inhalt kann eine Länderstrategie sein, ein neues Geschäftsfeld, die Überarbeitung einer Teilstrategie oder die Einführung einer neuen Produktlinie. Während im Top-Management-Workshop die Geschäftsführung sich mit der Strategie befasst, kann eine strategische Initiative vom Bereichsleiter mit seinen Mitarbeitern erarbeitet werden. Das Vorgehen ähnelt einer kleinen Strategie und folgt der gleichen Logik wie die Erarbeitung einer Gesamtstrategie.

Wir haben mehrmals nach der Erarbeitung einer Unternehmensstrategie Initiativen dieser Art durchgeführt. Dabei wurden Themen bearbeitet, die bei der Gesamtstrategie zurückgestellt worden oder aber erst später aufgetaucht waren. Mit diesem Instrument lassen sich strategische Fragestellungen geordnet innerhalb der strategischen Planung bearbeiten und in die Planung integrieren.