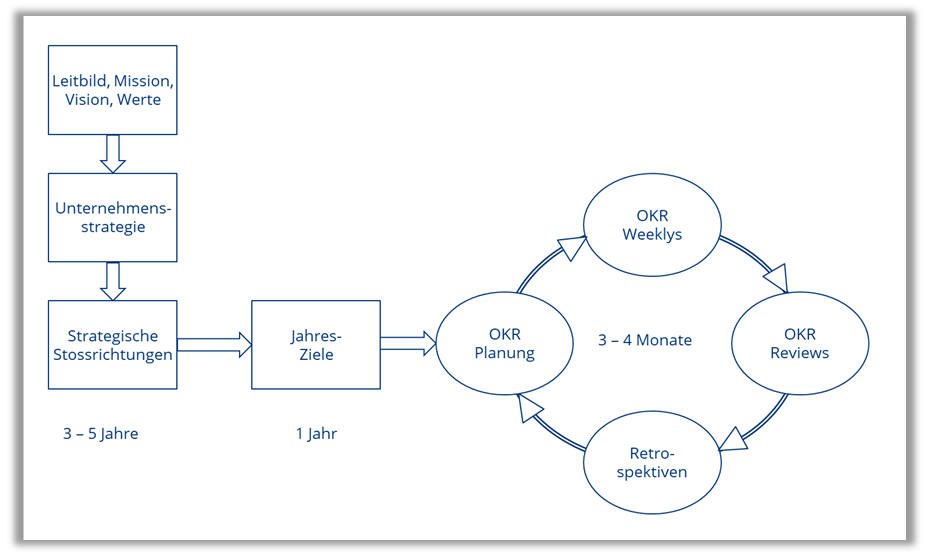

OKR im Kontext der Strategieentwicklung

Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Bereichen und Teams aufgenommen und für die Umsetzung auf dreimonatliche Zwischenziele heruntergebrochen.

Diese sind jeweils aufgegliedert in

- Objectives «WAS wollen wir erreichen» und

- Key Results «WIE können wir es erreichen».

Wir unterscheiden bei der Strategieentwicklung und Umsetzung folgende Ebenen:

Das Leitbild:

Die Mission, die Vision und die Werte des Unternehmens werden im Leitbild dargestellt. Sie bilden das Rahmenwerk für die Formulierung der Strategie und sind so etwas wie eine Idealvorstellung.

Zeitrahmen: 5 – 10 Jahre

Unternehmensstrategie und Stossrichtungen

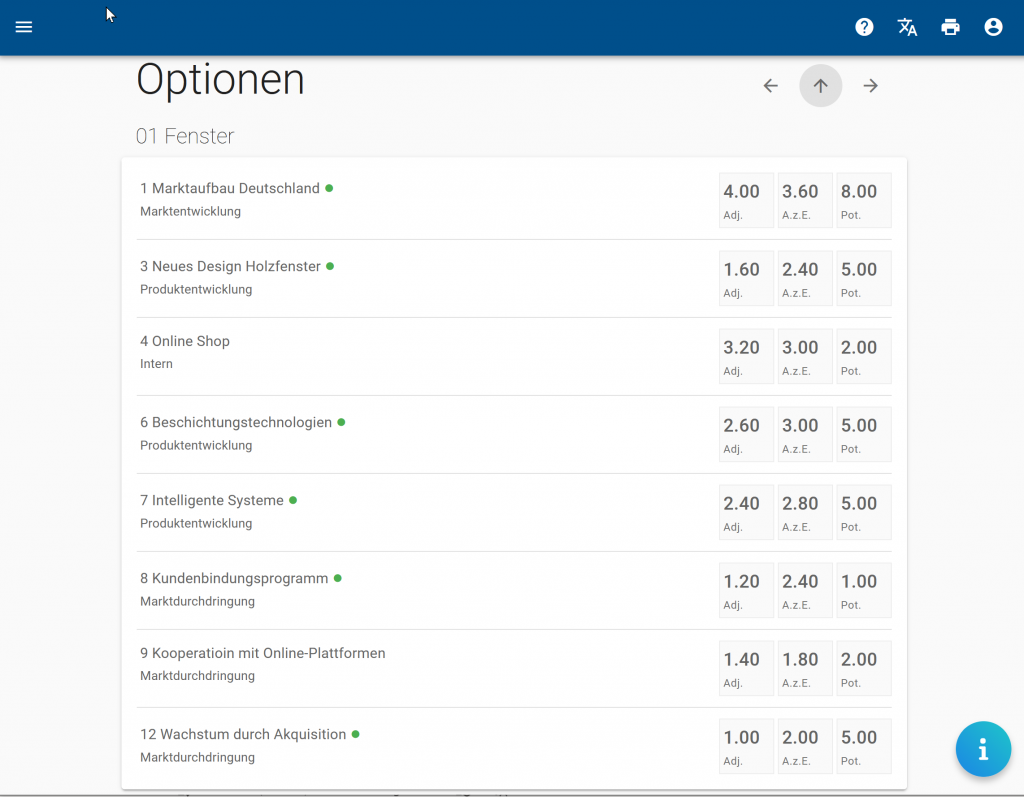

Die Unternehmensstrategie wir durch die strategischen Stossrichtungen beschrieben. Diese beziehen sich auf die Geschäftsfelder und umbeschreiben jeweils eine grobe Richtung eines Bereiches oder eines neuen Geschäftes. Die Anzahl beträgt im Idealfall nicht mehr als acht bis zehn für ein Unternehmen. Diese Stossrichtungen sind mit Potenzialen versehen. (Siehe Whitepaper Stossrichtungen).

Zeitrahmen: 3 – 5 Jahre

Jahresziele

Die Jahresziele, die für jede Stossrichtung einmal im Jahr festgelegt werden, verbinden die strategischen Stossrichtungen mit den OKRs. Diese Jahresziele können auch als mittelfristige Ziele verstanden werden, die sich direkt aus den langfristigen Zielen der Stossrichtungen ableiten. Hier dockt der OKR-Prozess mit Objectives und Key Results an. Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Teams auf Zwischenziele heruntergebrochen.Dies e decken in der Regel einen Zeitraum von drei Monaten ab.

Zeitrahmen: 1 Jahr

Objectives – was

Für jede Stossrichtung werden nun von den Teams die Objectives aus den Jahreszielen herausgearbeitet – und zwar nicht für das ganze Jahr, sondern typischerweise für einen Zeitrahmen von drei Monaten. Die Objectives beschreiben, was wir in dieser Zeit erreichen wollen. Sie haben meist einen qualitativen Aspekt.

Die Ziele (Objectives) werden vom ausführenden Team festgelegt. Damit bekommen sie einen emotionalen Charaktersind motivierend und meist auch sehr ambitioniert.

Emotional sind sie, weil man sie sich selber gesetzt hat. Neudeutsch nennt man das «Ownership». Motivierend sind sie, weil selbstgesetzte Vorsätze per se motivierend sind und ambitioniert, weil man selbstgesetzte Ziele aus Erfahrung immer zu hoch ansetzt.

Wieso drei Monate?

Das hat vor allem psychologische Gründe. Wir Menschen neigen dazu, alles was nicht dringend ist, nach hinten zu schieben. Dies war eine der Schwächen von MbOs. Das Jahr ist lang und im Frühjahr muss erst mal die Auftragslage gesichert werden. Dann kommen die Sommerferien und wenn man zurückkommt, denkt man nicht als erstes an die Endjahresziele. Es ist wie beim Studenten, der immer alles auf den letzten Drücker erledigt und die Nacht vor dem Examen durcharbeitet. Im Oktober und November versuchte man dann, das Ganze noch irgendwie zurechtzubiegen, um zumindest einen guten Teil der Boni zu sichern.

Bei OKR ist das anders. Die Ziele sind in Sichtweite, so wie der erste Hügel bei einer Bergtour. Man ist fokussiert, geht automatisch in die richtige Richtung und und kommt dem Ziel Schritt für Schritt näher.

Da selbstgesetzte Ziele immer sehr ambitioniert sind, wird für die Objectives ein Ergebniskorridor von 70–90 % Zielerreichung anvisiert. Wenn regelmässig 100% oder mehr erreicht werden, müssen die Ziele höher und ambitionierter gesetzt werden. Mein ehemaliger Chef hat einmal gesagt:

Der Dackel springt nie höher, als man die Wurst hält.

Ein Aspekt von OKR ist auch, dass es keine Sanktionen gibt, wenn Ziele vom Team (Objectives) nicht erreicht wurden. Sie dienen dann als Diskussionsgrundlage zur Verbesserung der nächsten Zielsetzungen.

Der Zeitrahmen für die Objectives: 3 – 4 Monate

Key Results – wie

Während Objectives bedingt konkret sind, sind die Key Results – zu Deutsch: „Schlüsselergebnisse“ – messbar und vielfach quantitativer Natur. (z. B. mit Prozentangaben von 0 bis 100 %). Sie sind konkret definiert und handlungsweisend und sorgen für die Erreichung der Objectives.

Die Key Results legen fest, was zu tun ist und wie die Ergebnisse gemessen werden, um die Objectives zu erreichen. Das Objective ist dann erfüllt, wenn die zugeordneten Key Results erreicht sind.

CFR (Conversation, Feedback, Recognition)

In seinem Buch «Measure what Matters» stellt J. Doerr CFR als die kleine Schwester von OKR vor. Er sieht OKR und CFR als die beiden methodischen Instrumente, um CPM (continuous performance management) umzusetzen. Wir werden in einem separaten Beitrag näher darauf eingehen.

Im nächsten Beitrag werden wir beschreiben, wie sich OKR auf die Führung des Unternehmens auswirkt und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche OKR Einführung gegeben sein müssen.

Mit OKR aus der Krise

Mit OKR aus der Krise

Für Intel war der Wegfall des Speichergeschäft wegen der japanischen Konkurrenz die Ursache für eine der grössten Unternehmenskrisen. Der damalige CEO, Andrew Grove, hat einen Weg gesucht, die Firma rasch und ergebnisorientiert aus der bedrohlichen Lage zu befreien. Mit dem neuen Managementansatz OKR (Objectives and Key Results) führte er Intel zur Weltmarktführerschaft im Mikroprozessor-Business.

Eine breitere Aufmerksamkeit erfuhr OKR durch den Einsatz beim Suchmaschinenanbieter Google, der die Methode seit 1999 nutzt und seitdem dauerhaft im Einsatz hat. Durch die Arbeiten und Veröffentlichungen von John Doerr[1] setzten mit der Zeit weitere bekannte Wachstumsunternehmen den Ansatz ein, darunter das Business-Netzwerk LinkedIn oder der Spieleentwickler Zynga.

Viele Unternehmen stehen heute ebenfalls vor existentiellen Herausforderungen; man denke nur an die anstehende digitale Transformation oder an die Folgen von Corona.

OKR eignet sich In Kombination mit einer zukunftsfähigen Strategie exzellent zur Überwindung unternehmerische Krisen und zur zielgerichteten Weiterentwicklung der Management- und Führungssysteme Ihres Unternehmens.

Was ist neu an OKR?

- OKR ist nicht mehr nur Führung von oben – OKR ist genauso Management von unten

- Dir Führungskräfte müssen sich daran gewöhnen, dass Teams selbständig Ihre Arbeit organisieren – ohne dauernde Kontrolle

- OKR fordert eine Vision, eine Strategie, ein Leitbild

- Ein klares Unternehmensziel gibt die Richtung vor – ohne dieses geht die Orientierung verloren.

- OKR fordert Transparenz

- Es gibt keine Geheimnisse – alles ist sichtbar, und zwar nicht nur von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten und über die Abteilungsgrenzen hinweg

- OKR fordert Selbstorganisation

- Die Organisation und das Management der operativen Arbeit erfolgen durch die Teams. Die Führung hat hier nicht mehr dreinzureden.

- OKR fordert Fokus

- Die gesamte Organisation arbeitet fokussiert auf klar definierte Ziele hin. Alles andere wird verschoben oder ganz weggelassen.

Strategien umsetzen mit OKR

Im nächsten Beitrag zeigen wir Ihnen, wie wir OKR im Kontext der Strategieentwicklung einsetzen. Dazu stellen wir Ihnen später auch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Strategie in OKRs abbilden und umsetzen.

[1] John Doerr: OKR: Objectives & Key Results

Wie Sie in 2 Tagen Ihre Strategie erarbeiten

Mit StrategieKompakt erhalten Sie nach zwei Tagen das Gerüst einer konsistenten und robusten Strategie, mit der Sie direkt in die Umsetzung gehen können.

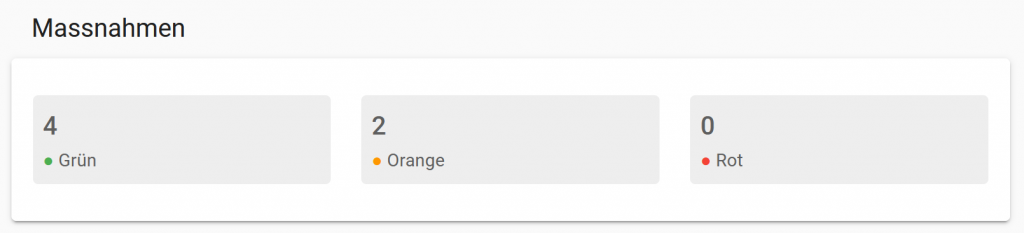

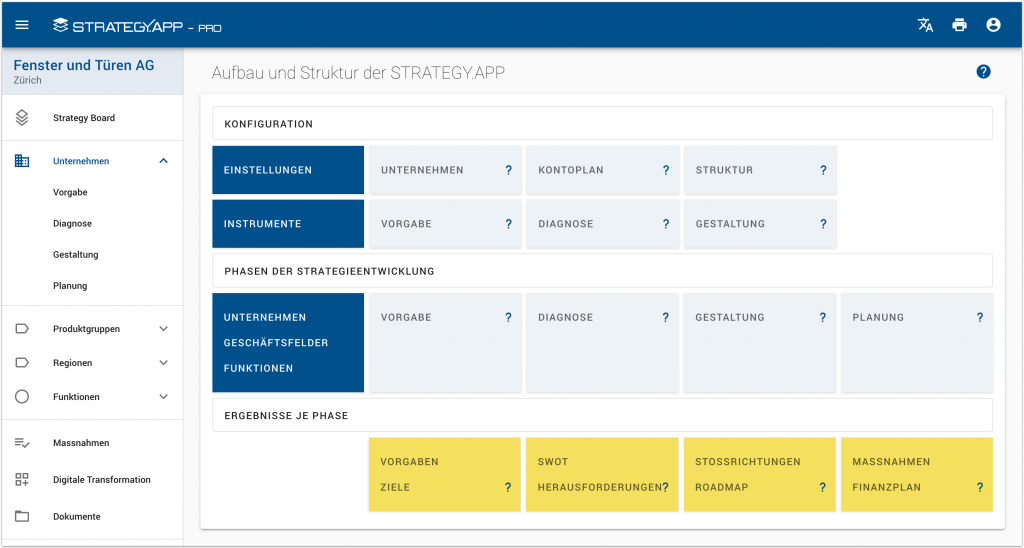

(mehr …)Das DashBoard

STRATEGY.APP® startet neu mit einem Dash-Board. Damit erhalten Sie am Anfang eine Übersicht über Ihre Strategie und sehen auch gleich, welche Themen ausgearbeitet sind und welche noch fehlen.

Das DashBoard enthält folgende Elemente:

- Das Mission Statement: der erste Teil aus dem Leitbild (oder wie es Ulrich nannte: die Unternehmenspolitik) mit Mission, Vision und Werten

- Die Massnahmen: Übersicht mit Anzahl in Grüm, Gelb und Rot

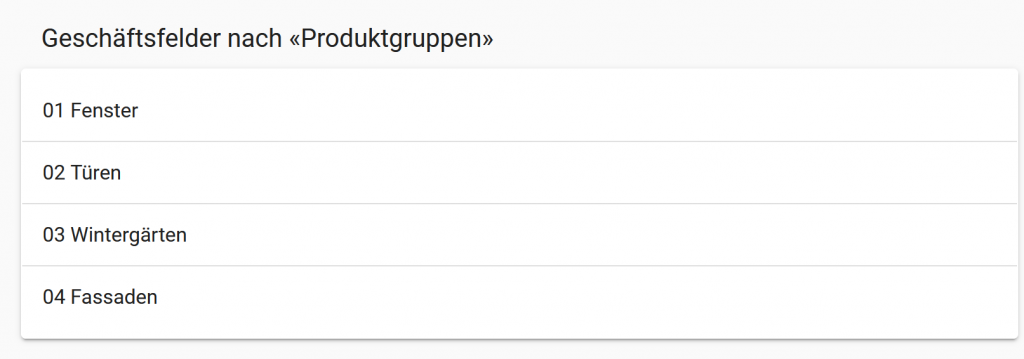

- Die Geschäftsfeldstruktur: Liste der strategischen Geschäftsfelder. Wie ist Ihr Unternehmen strategisch in Geschäftsfelder unterteilt – nach Produkten, nach Regionen oder Märkten

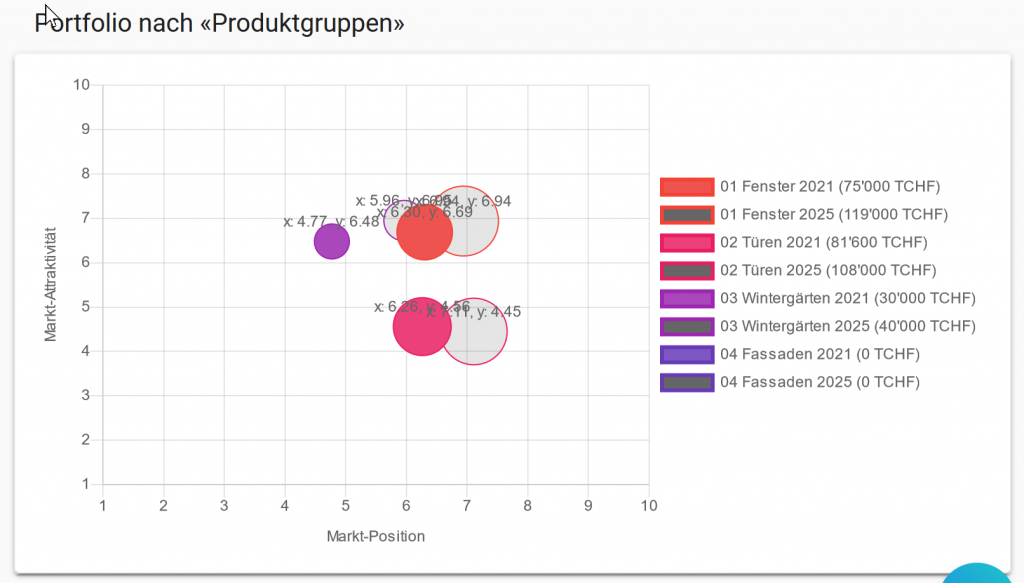

- Das Geschäftsfeldportfolio: Geschäftsfelder im Portfolio mit Martkattraktivität und Marktposition

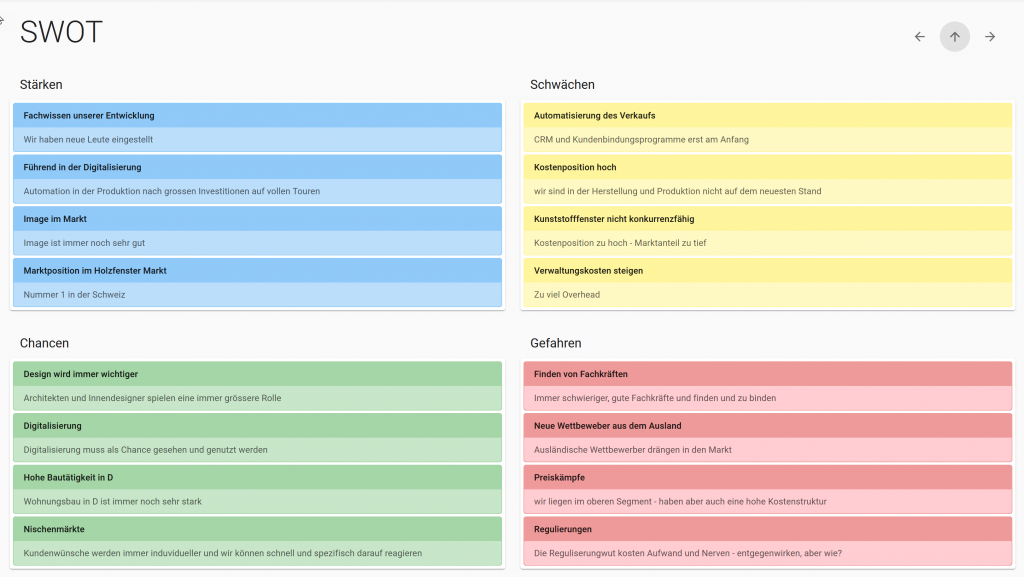

- Die SWOT auf Unternehmensebenen mit Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren

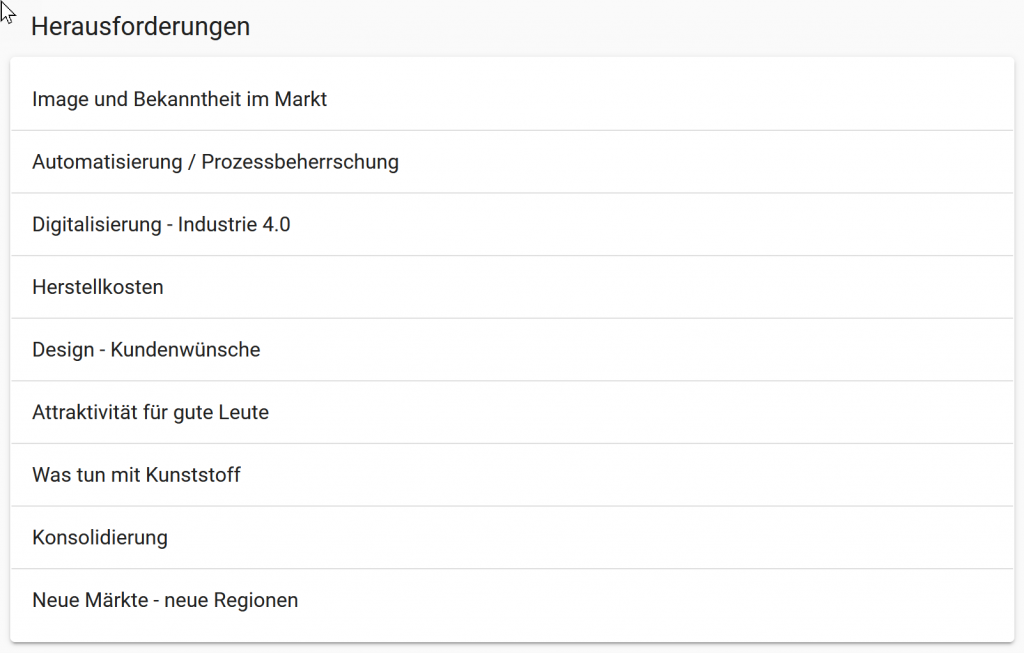

- Die Hauptherausforderungen (oder die strategischen Fragen), die wir aus der SWOT abgeleitet haben

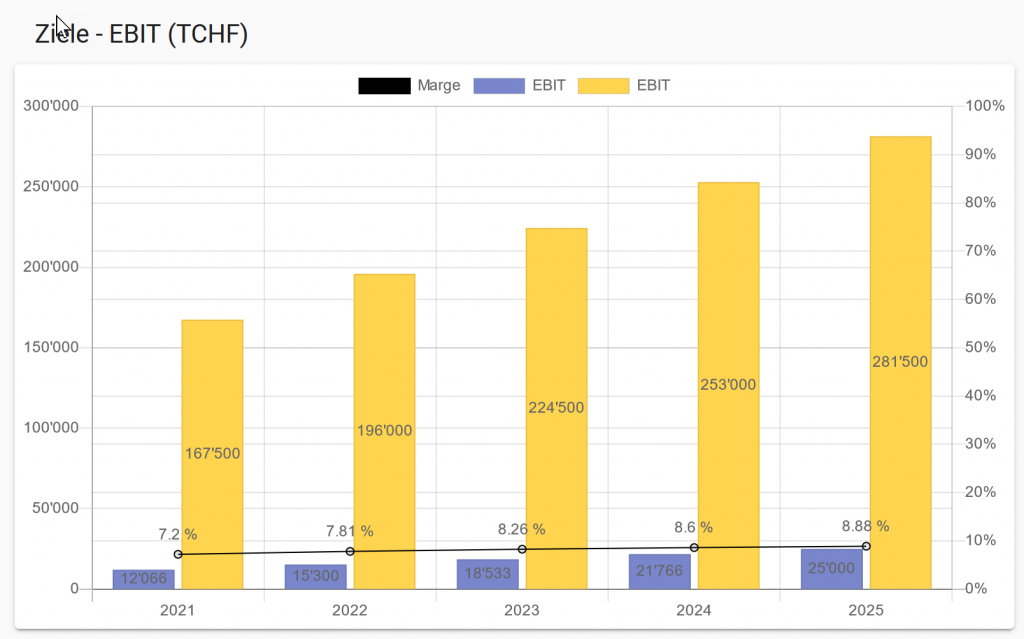

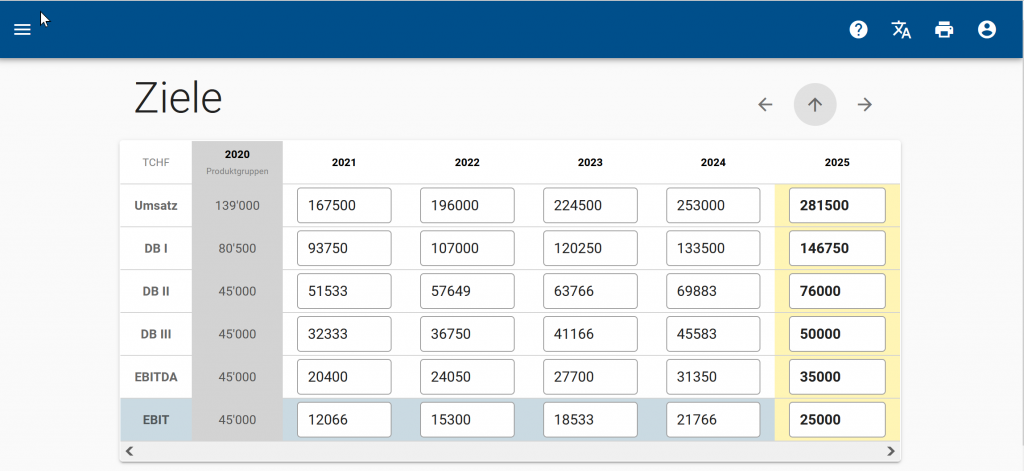

- Die strategischen Ziele: als Vorgaben für die Strategieentwicklung

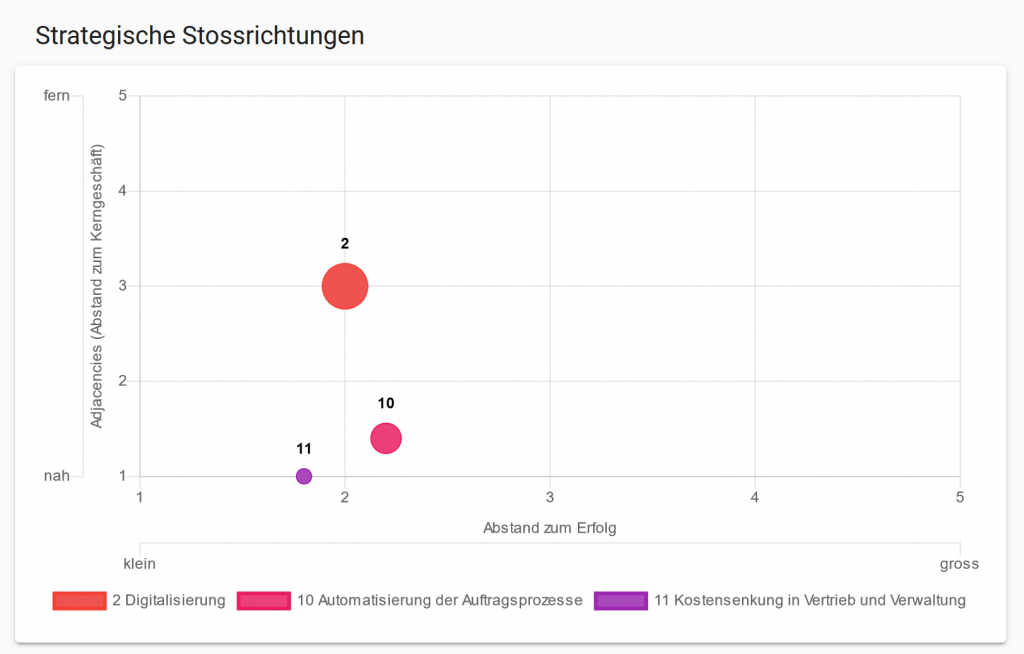

- Die strategischen Stossrichtungen: Adjacency-Portfolio der ausgeäwhlten Stossrichtungen

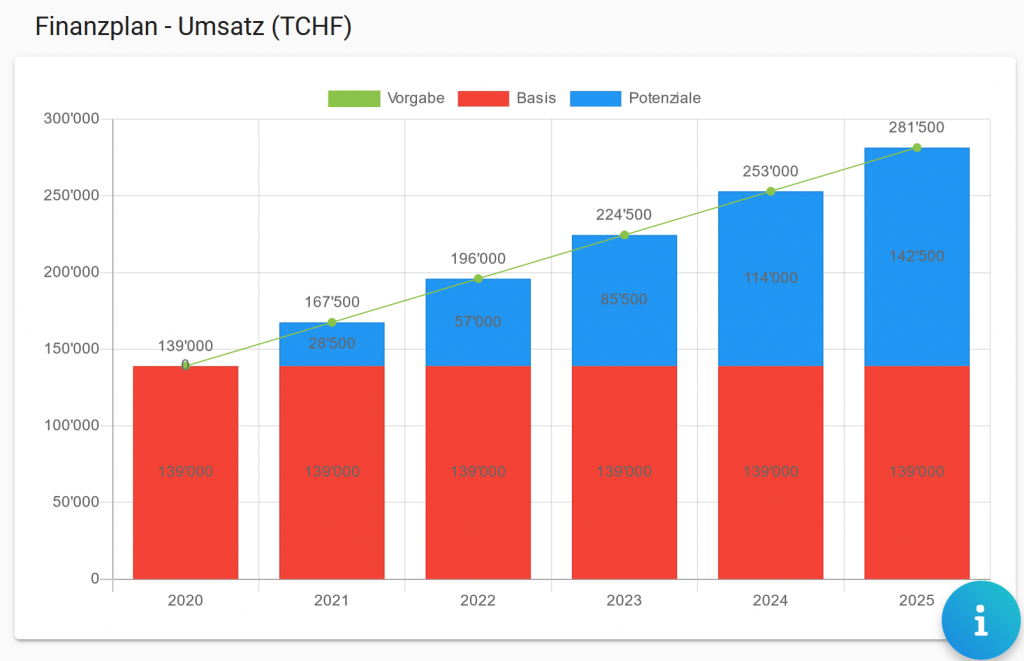

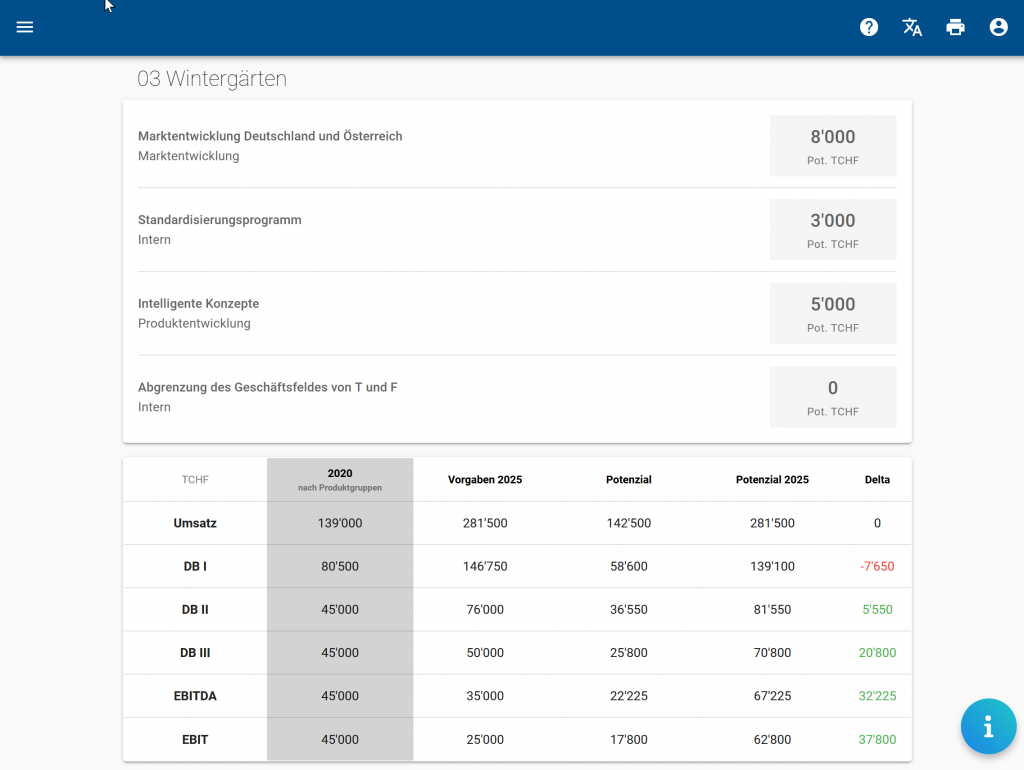

- Der Finanzplan als Ergebnis aller Stossrichtungen mit Umsatz, Vorgaben und Potenzialen

Aus dem Dash Board Sie nun direkt auf die einzelnen Themen zugreifen, um die Einzelheiten anzuschauen.

Viel Spass bei der Strategieentwicklung

Die Management View

Neu haben wir der STRATEGY.APP® eine Management View hinzugefügt. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf die Eckpunkte Ihrer Unternehmensstrategie – vom PC, vom Tablet oder unterwegs von Ihrem Smartphone.

Die Management View gibt Auskunft über folgende Punkte:

- Das Leitbild: (oder wie es Ulrich nannte: die Unternehmenspolitik) mit Mission, Vision und Werten

- Die strategischen Leitplanken als generelle Vorgaben für die ausgearbeitete Strategie.

- Die Geschäftsfeldstruktur: Liste der strategischen Geschäftsfelder. Wie ist Ihr Unternehmen strategisch in Geschäftsfelder unterteilt – nach Produkten, nach Regionen oder Märkten.

- Die Strategische Ziele: Welche Ziele haben Sie sich in der Strategie für die nächsten Jahre vorgenommen.

- Die SWOT: Die aktuelle SWOT des Unternehmens, so wie Sie im Team zusammengestallt und als Basis für die Strategie vorgelegt wurde.

- Die Strategische Herausforderungen bzw. die strategischen Fragen, die das Team aus der SWOT abgeleitet hat und die die Strategie ausgerichtet wurde.

- Die strategischen Optionen aller Geschäftsfelder mit der Darstellung als Adjacency-Portfolio.

- Die Roadmap mit den strategischen Stossrichtungen, die aus der Optionen ausgewählt und für die Umsetzung freigegeben worden sind. Dazu die Potenziale und der Vergleich mit den strategischen Vorgaben bzw. Zielen.

- Der daraus resultierende Finanzplan anhand des Kontoplans mit Umsatz, Deckungsbeitrag und Ergebnis. Als Vergleich die Vorgaben und eventuelle Deltas.

- Das wichtigste: die Massnahmen als Liste unterteilt in Grün – Gelb – Rot.

Aus der Management View können Sie nun direkt auf die einzelnen Themen zugreifen, um die Einzelheiten anzuschauen.

Viel Spass bei der Strategieentwicklung

Unternehmensstrategien

Unternehmensstrategien ist in drei Bände aufgeteilt und als E-Book auf Amazon erhältlich. Basierend auf dem ersten Buch ist einiges an neuen Konzepten und Ideen dazugekommen, im Ganzen habe ich versucht, das Thema kurz und bündig darzustellen. Alle Unterlagen und Instrumente finden Sie weiterhin auf unserer Website … und am besten arbeiten Sie gleich mit der STRATEGY.APP.

Jedes Buch ist in zwei Teile gegliedert:

- Band 1: Prozesse und Vorgehen

- Band 2: Grundsätze und Instrumente

- Band 3: Organisation und Imsetzung

Band 1: Prozesse und Vorgehen

Der ersten Teil ist eher theoretischer Natur. Wir beschreiben, was Strategie ist (und nicht ist) und welche Prozesse berücksichtigt werden müssen.

Der zweite Teil beschreibt ein konkretes Vorgehen mit mehreren Varianten, die wir in jahrelanger Beratungspraxis alle ausgetestet haben.

Band 2: Grundsätze und Instrumente

Es gibt ein paar strategische Gesetzmässigkeiten, die man kennen sollte, wenn man sich mit Strategie beschäftigt. Es sind dies z.B. die Erfahrungskurve und deren Feind, die Komplexitätskurve, dann die Substitutionskurve, die eng mit dem heutigen Begriff der Disruption zusammenhänft.

Im zweiten Teil stellen wir die wichtisten Instrumente vor. Zu den meisten gibt es auch einen Link um Tool selber, das Sie herunterladen und direkt anwenden können … oder sie arbeiten gleich mit der STRATEGY.APP. Da werden diese Instrumente im Zusammenspiel für die Strategieentwicklung eingesetzt.

Band 3: Organisation und Umsetzung

Eine der Grundsätze ist, dass die Umsetzung nicht nur an mangelnder Planung scheitert. Sie scheitert vielfach auch daran, dass sie nicht in der Organisation verankert ist. Mit dem Buch “Die dritte Dimension des Organisierens” hat Martin Pfiffner des Konzept des VSM (Viable System Model) von Stafford Beer in die Praxis umgesetzt. Es ist die beste Möglichkeit, Organisation und Strategie praktisch zu verbinden.

Im zweiten Teil beschreiben wir die konkrete Umsetzung der Strategie, einerseits klassich mit Projekten und Massnahmen, andererseits mit einem agilen Ansatz, der sogeannten Methode OKR (Obejctives and Key Results). Google und andere erfolgreiche Firmen haben uns vorgemacht, wie man damit arbeitet und immer mehr Firmen setzen die Methode erfolgreich ein.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und nocht mehr beim Anwenden der Ideen und Methoden.

Real Time Strategy

Kommt Ihnen das bekannt vor: Man möchte seit längerem wieder einmal die Strategie überarbeiten. Sie soll zusammen mit den Mitarbeitern neu ausgerichtet werden. Aber immer wieder kommt das Tagesgeschäft dazwischen. Die Anfragen der Kunden können (und sollen) nicht warten. So schiebt man das Vorhaben immer wieder vor sich her, im Glauben, dass es in ein paar Monaten wieder besser aussieht. Schon mal von Real-Time-Strategy nachgedacht?

Die Strategie bleibt so ein Stiefkind.

Wenn die Strategie einmal erarbeitet ist, die Stossrichtungen definiert und die Massnahmen aufgesetzt sind, dann passiert Folgendes: Man kehrt zurück zum Tagesgeschäft und lässt die Strategie erst einmal liegen. Damit fängt sie aber an auszufransen, so wie ein Teppich, den man täglich begeht und nicht pflegt. Schon nach ein par Monaten sind die Massnahmen nicht mehr nachgeführt. Die Zielseztungen der Stossrichtungen erweisen sich als zu ambitiös und nach einem Jahr ist ein Grossteil der Strategie zerlaufen. Und dann fängt von vorne wieder an.

Real Time Strategy:

Machen Sie die Strategie zum Tagesgeschäft

Wir empfehlen Ihnen, es einmal von der anderen Seite her zu versuchen – ganz nach dem Motto von Paul Arden in seinem erfrischenden Buch:

“Whatever you think – think the opposite”

Paul Arden

zu Deutsch (nicht ganz zutreffend)

“Egal was Du denkst, denk das Gegenteil“

Machen Sie die Strategie zum Tagesgeschäft. Binden Sie sie in die Organisation und die operative Arbeit ein. Damit erhalten Sie eine aktuelle Strategie, eine «Real Time Strategy».

Eine Strategie müssen Sie pflegen – sie ist wie ein Garten. Man kann nicht einmal im Frühling pflanzen und dann damit rechnen, dass alles von allein wächst, um im Herbst die Ernte einzufahren oder den Rosenhain zu geniessen.

Die Umstände heute erlauben es nicht mehr, die Strategie nur einmal im Jahr anzuschauen, vorzustellen und dann wieder auf die Seite zu legen. Strategie muss täglich geprüft und gefordert werden, und das geht nur, wenn sie in der Organisation verankert ist und die Mitarbeiter in die Strategieentwicklung und -umsetzung aktiv mit einbezogen werden. Wenn die Strategieentwicklung ein Teil des alltäglichen Geschäftes ist, dann bedeutet sie nicht mehr zusätzliche Arbeit.

Schritt für Schritt

Anstatt zuerst mit viel Aufwand und Kosten eine grossartige Strategie zu erarbeiten, die Sie dann nach Vollendung erst einmal auf die Seite legen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie all das, was an Strategie vorliegt – die SWOT, die Stossrichtungen und Massnahmen – zusammen und machen eine Standortbestimmung. Mit dem StrategyBoard stellen wir Ihnen dazu ein hervorragendes Instrument zur Verfügung.

- Entscheiden Sie dann, ob es besser ist, Ihre Strategie Schritt für Schritt auszubauen oder ein Strategieprojekt aufzusetzen.

- Gleichzeitig arbeiten Sie an der Organisation und setzen den Umsetzungsprozess auf. In seinem Buch «Die dritte Dimension des Organisierens» stellt Martin Pfiffner seine Erfahrungen aus der Praxis in anschaulicher Weise zur Verfügung.

So bekommt die Strategie ihren Platz. Sie ist in der Organisation verortet und Sie können sie bei Bedarf und in klar definierten Zeitintervallen anpassen.

Damit erhalten Sie Ihre individuelle «Real-Time-Strategy».

Fangen Sie mit dem StrategyBoard an. Es ist ein exzellentes Tool, um genau diese Standortbestimmung vorzunehmen. Von da aus bauen Sie die Strategie stückweise auf und integrieren sie in die Organisation.

Das StrategyBoard ist ein integraler Teil der STRATEGY.APP, den Sie unbeschränkt kostenlos nutzen können

Im neuen E-BOOK Unternehmensstrategien habe ich diesen Ansatz weiter ausgearbeitet. Mehr dazu auf

www.strategy.app/buch

Disruptive Innovation

Das Konzept der disruptiven Innovation wurde im Jahre 1995 von J. L. Bower / C. M. Christensen aufs Tapet gebracht. Sie nannten es auch “die Innovation von unten”

Quelle: J. L. Bower / C. M. Christensen: Disruptive Technologies: Catching the Wave, HBR, 1995.

Unter «disruptiven Innovationen» versteht man ein bestimmtes Aufkommen von neuen Technologien, Anwendungen oder Methoden. Damit werden Produkte oder Dienstleistungen verbessert und althergebrachte Produkte schliesslich verdrängt und abgelöst. Meist entstehen dabei auch neue Märkte.

Der Prozess weist ein klares Muster auf: Etablierte Unternehmen greifen Innovationen nicht oder zu spät auf. Aufstrebende junge Unternehmen entwickeln die neuen, oft noch weniger leistungsfähigen Produkte. Damit dringen sie zuerst in kleine neue Märkte ein, um dann in den Markt der Branchenführer einzudringen. Wenn dann etablierte Unternehmen die Innovation aufgreifen, finden sie sich häufig bereits weit im Rückstand. Oft werden sie gar aus dem Markt verdrängt.

Warum etablierte Unternehmen disruptive Innovationen verpassen

Etablierte Unternehmen sind auf die bestehende aktuelle Bedürfnisbefriedigung Ihrer Kunden fokussiert. Sie konzentrieren sich auf die Verbesserung der bestehenden Technologien («sustaining innovations»). Die Kunden wollen vorerst häufig die neuen Technologien noch nicht.

Neue, disruptive Innovationen sind meist zu Beginn weniger leistungsfähig, auf einen neuen, kleineren Markt ausgerichtet. Damit sind sie für etablierte Unternehmen nicht interessant. Der Fokus richtet sich darauf, die bestehende Kundschaft zu versorgen und die bestehenden Produkte zu verbessern. Das verhindert, dass Ressourcen für unsichere Innovationen zur Verfügung gestellt werden.

Beispiele

- Chemische Fotografie – Digitale Fotografie

- CD, DVD – Herunterladbare digitale Inhalte

- USB Flash Drives – Cloud Computing

Anwendung

Selbst wenn Unternehmen das Aufkommen disruptiver Innovationen erkennen, schaffen sie es häufig nicht, entsprechend auf die Bedrohung zu reagieren. Als Schlüssel für das Angehen der Problematik schlagen Bower / Christensen vor, strategisch wichtige disruptive Innovationen in separat zu managen. Damit werden unternehmerische Vorstösse in neue Märkte ohne den Druck der etablierten Organisation möglich. Dieses Vorgehen erinnert an Peter Druckers Empfehlungen zum Innovationsmanagement (Innovation and Entrepreneurship, 1985).

Methode (Bower / Christensen)

- Abklären, ob eine Innovation disruptiv oder sustaining ist und welche unter den disruptiven Innovationen eine Bedrohung darstellt. Zu deren Erkennen sollte ein Unternehmen ein systematisches Vorgehen haben.

- Definieren der Bedeutung der disruptiven Technologie. Der Fehler vieler Unternehmen besteht darin, dass sie die falschen Fragen stellen werden und das falsche Kundensegment befragen.

- Den anfänglichen Markt für die disruptive Innovation lokalisieren. Herkömmliche Marktanalysen sind dabei nicht hilfreich. Dazu sind Versuche zu Produkten und Märkten notwendig.

- Die Zuständigkeit für den Aufbau eines Geschäfts für disruptive Technologien ist in eine unabhängige Organisation zu legen. Kleine Teams arbeiten frei von den Zwängen der Hauptorganisation. Diese Strategie wird meist falsch verstanden. Eine separate Organisation eignet sich nur dann, wenn die disruptive Innovation noch niedrige Ergebnisse hat und ein neues Kundensegment anspricht.

- Die disruptive Organisation unabhängig halten: Etablierte Unternehmen können nur durch das Aufstellen kleiner Organisationen aufkommende Märkte dominieren. Die Integration von disruptiven Innovationen, auch wenn sie einmal profitabel sind, kann desaströs sein (Kampf um Ressourcen; Frage, wann welches Produkt kannibalisieren).

Haben Sie eine Strategie für Ihr Unternehmen?

4 x 4 Fragen zum Stand Ihrer Unternehmensstrategie

Unsere Strategie ist 10% Wachstum bei 10% Gewinn! Das ist die Antwort, die ich von einem CEO eines grossen Schweizer Unternehmens zur Frage der Strategie bekommen habe.

Als ich dann weiter nachgehakt habe, wie diese sogenannte Strategie im Unternehmen verankert ist, stellte sich heraus, dass diese den meisten Mitarbeiter unbekannt war. Es fehlten aber auch die wesentlichen Bausteine, die das Gerüst einer Strategie ausmachen und mit denen eine Strategie umgesetzt und dauernd weiterentwickelt und angepasst werden kann.

Solche Bausteine sind unter anderem:

- klar abgegrenzte strategische Einheiten (Geschäftsfelder),

- strategische Kennzahlen und Ziele z.B. zu Marktposition, Kostenposition, Agilität und Innovationsfähigkeit

- Umsetzungsinitiativen oder Projekte mit festen Rollen und Verantwortlichkeiten

- einen eigenständigen Geschäfts-Prozess der strategischen Planung,

- die laufende Anpassung, damit Ihr Unternehmen agil bleibt

- und vor allem die Einbindung der Mitarbeiter (siehe dazu unsere 10 Thesen: Mitarbeiter sind die besten Strategen!).

Wir haben für Sie eine kleine Checkliste mit 4 x 4 Fragen zusammengestellt, mit der Sie einen ersten Eindruck bekommen können, wie es um die Strategie Ihres Unternehmens steht:

Die Strategietools SWOT – BSC – BMC im Kontext der Strategieentwicklung

Erst im Zusammenspiel entwickeln die SWOT, die BSC und die BMC ihre volle Kraft.

Die SWOT als Resultat der Ausgangslage

Die BMC als Basis für die Stossrichtungen

Die BSC als Steuerung der strategischen Ziele

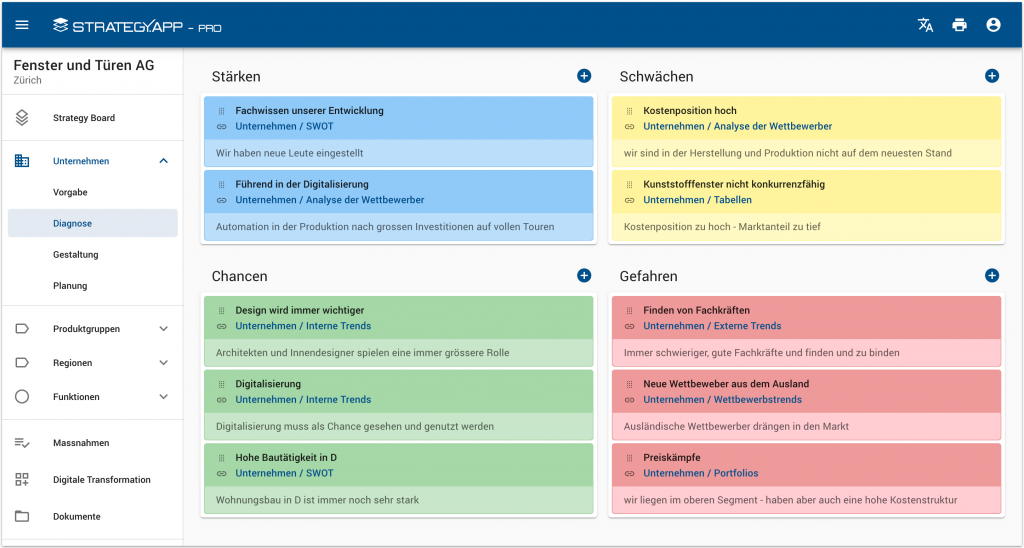

Die SWOT

Unter all den vielen strategischen Tools ist die SWOT immer noch die Nummer 1. Kaum jemand, der sich mit Strategieentwicklung befasst, kommt um dieses Instrument herum.

Die SWOT steht für Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats oder zu deutsch: Stärken – Schwächen – Chancen – Gefahren.

Dabei kann die SWOT sowohl als Einzelinstrument angewandt werden als auch zusammen mit anderen Tools. Als Einzelinstrument werden die einzelnen Elemente aus dem Stand oder aus dem Kopf aufgelistet, geordnet und in einer SWOT-Matrix dargestellt. Wird diese von erfahrenen Mitarbeitern erstellt, die das Unternehmen gut kennen, trifft man damit ohne weiteres 80% der Gegebenheiten.

Im Zusammenhang mit anderen Instrumenten sieht es etwas anders aus. Hier nimmt die SWOT eine Sonderstellung ein. Sie ist nicht einfach ein weiteres Instrument, sondern das Ergebnis aus allen anderen Tools. In der STRATEGY.APP haben wir das wie folgt dargestellt:

Aus den einzelnen Analyse-Tools werden SWOT-Elemente abgeleitet. Am Schluss haben wir eine SWOT-Matrix, die analytisch hergeleitet ist und für jedes Element haben wir die Quelle.

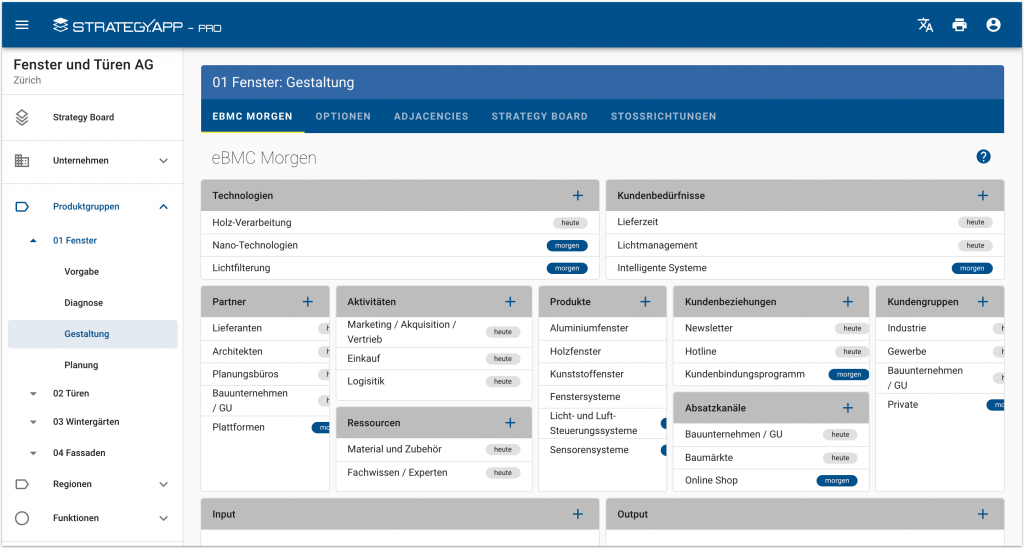

Die Business Model Canvas, abgekürzt die BMC

Osterwalder hat im Jahre 2010 (ja, es ist schon 10 Jahre her) für die Darstellung eines Geschäftsmodell eine sogenannte Canvas gewählt. Damit wird das Geschäftsmodell eines Unternehmens oder einer Geschäftseinheit auf einer Seite plastisch dargestellt.

Wir haben diese Canvas um zwei wesentliche Elemente ergänzt:

- die Schlüsseltechnologien (key technologies) und

- das Kundenbedürfnis (als Synonym mit Kundenwunsch, Kundenproblem)

und nennen sie darum auch die eBMC, für erweiterte Business Model Canvas.

Dieses Instrument dient aber nicht nur als Darstellung des bestehenden Geschäfts, sondern auch als Basis für zukünftige Tätigkeiten. In der STRATEGY.APP taucht es als in der Gestaltung der Strategie noch einmal auf, um neue Ideen und Optionen einzufügen.

Daraus lassen sich dann strategische Stossrichtungen ableiten. Diese werden beschrieben, mit Zielen versehen, um daraus konkrete Massnahmen abzuleiten.

Whitepaper eBMC herunterladen:

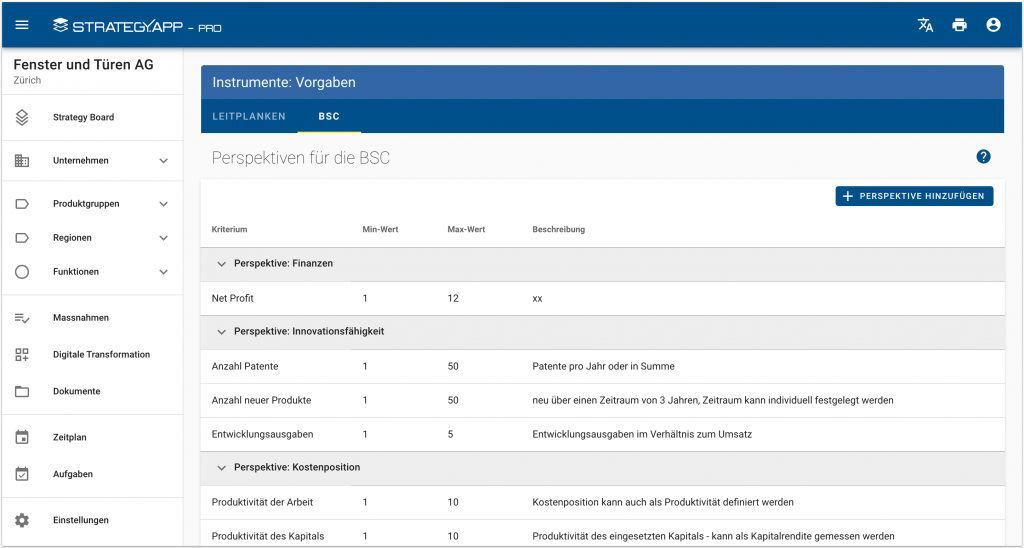

Die Balanced Score Card, abgekürzt BSC

Auch die BSC ist schon in die Jahre gekommen. Kaplan/Norton haben unter dem Namen “Balanced Score Card” ein Zielmodell entwickelt, mit dem strategische Vorgaben erstellt werden. Die BSC kontrolliert und verfolgt diese Ziele. Das Instrument hat auch den Vorteil, dass es auch einer Seite übersichtlich dargestellt werden kann.

In der Strategieentwicklung taucht das Instrument somit ganz am Anfang auf, um die Ziele vorzugeben. Danach begleitet es die Umsetzung, indem es die Ziele kontrolliert. Bei Bedarf kann die Strategie angepasst werden.

In der STRATEGY.APP ist die BSC auf Unternehmensebene eingebaut. Die Dimensionen und Ausprägungen können wir frei definieren. Als Ausgang legen wir die sechs strategischen Erfolgsfaktoren der St. Galler-Schule fest:

- die Innovationsfähigkeit

- die Kundenzufriedenheit

- die Marktposition

- die Kostenposition

- die Knowledge-Position

- die finanziellen Ergebnisse

Viele Strategen wenden diese drei Tools einzeln an. Aber erst in der Kombination entfaltet sich die volle Stärke dieser Tools, wenn sie zusammen in der Strategieentwicklung eingesetzt werden.

Die STRATEGY.APP

Die STRATEGY.APP nutzt die Stärken von SWOT – BSC und BMC und lässt sie im richtigen Kontext zusammenspielen.

Interessiert? Im Webinar erzählen wir Ihnen mehr über STRATEGY.APP: