Feedback STRATEGY.APP

Ein tolles Feedback von einem Anwender und Teilnehmer im gestrigen Webinar “Strategieentwicklung mit STRATEGY.APP”:

“Anstatt alle paar Jahre die Strategie in einem umfangreichen Dokument immer wieder neu aufzunehmen und zu präsentieren, haben wir nach einer dynamischen Online-Lösung gesucht. Gefunden haben wir die STRATEGY.APP.

Die Applikation bietet alles, was man sich für die Erarbeitung einer Strategie wünschen mag, alle wichtigen Instrumente sind da und flexibel einsetzbar. Sie ist strukturiert aufgebaut, konsistent von den Vorgaben bis zur Umsetzung. Die Eingaben können jederzeit angepasst oder aktualisiert werden, was den Strategieprozess agil und zu einem wertvollen Führungsinstrument macht.

Und zu guter Letzt, auch der Support ist erstklassig.”

Ein Anwender

Die nächsten Webinare findet statt ab dem 10. Februar jeweils am Mittwoch um 17:00

Ein gesundes Mass an Pragmatismus

Dieses Interview ist erschienen im Buch “Familiensache – Nachfolge leicht gemacht” vom Ernst und Manuel Büsser – 2020

Zum Buch:

Obwohl KMUs die Stützen der Schweizer Wirtschaft sind, finden heutzutage viele keine Nachfolger: Das Buch von Ernst und Manuel Büsser ist auch ein Ratgeber für Firmengründer und ihre Nachfolger. In acht O-Ton-Texten werden die wichtigsten Bereiche der KMU-Übergabe/-Übernahme behandelt, wobei Vater und Sohn ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen getrennt darlegen. Leser erhalten so einen genauen und ehrlichen Einblick in einen menschlich wie auch fachlich komplexen Prozess, der gut vorbereitet sein will und von beiden Seiten viel Goodwill erfordert.

Interviews mit Spezialisten und die geschilderten Erfahrungen der Mitarbeiter, die im Prozess der Übergabe/Übernahme ebenfalls involviert waren, runden das in jeder Beziehung spannende Buch ab.

Interview mit Ignaz Furger:

Herr Furger, was versteht man unter der strategischen Planung genau?

Die strategische Planung ist ein Geschäftsprozess und wird in der Regel im Jahresrhythmus durchlaufen. Dieser Prozess ist der Mittelfristplanung und der jährlichen Budgetierung vorgelagert und befasst sich inhaltlich mit der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens. Im Idealfall wird darin einerseits die Unternehmensstrategie einmal im Jahr überarbeitet und angepasst und andererseits auf unerwartete Veränderungen im Umfeld zeitnah reagiert.

Und welche Aufgaben umfasst die Strategieentwicklung?

Diese wird im Rahmen eines Projekts ausgearbeitet und ist zeitlich begrenzt. Das Ergebnis ist, wie es das Wort sagt, die Strategie in Form von Zielen und Massnahmen. Das Projekt unterteilt man klassisch in die folgenden vier Phasen: Vorgaben, Analyse, Gestaltung und Planung. Die Umsetzung fliesst dann in die Mittelfristplanung und die tägliche Arbeit in Form von Projekten ein.

Was hat sich im Vergleich zu früher verändert?

Früher hat man eine Unternehmensstrategie starr nach diesem Prozess von Anfang bis Ende erarbeitet. Heute arbeitet man mehr und mehr situativ, fokussiert sich auf bestimmte Themen wie zum Beispiel die Digitalisierung und versucht flexibel, oder neudeutsch ‚agil‘, zu bleiben. Es gibt neue Instrumente, oder zumindest neue Namen dafür, und vor allem werden Mitarbeiter immer mehr in die Strategieerarbeitung einbezogen.

Strategieprojekte – so schreiben Sie auf Ihrer Webseite – werden zu 70 % nur mangelhaft oder überhaupt nicht umgesetzt. Aus welchen Gründen ist das so?

Die Akteure, nämlich die Mitarbeiter, die die Umsetzung durchführen, werden bei der Entwicklung nicht oder zu spät eingebunden. Sie empfangen die Umsetzung als Befehl von oben anstatt Veränderungen aus eigenem Antrieb umzusetzen. Zudem gibt es keine Standards in der Strategieentwicklung wie z. B. mit der GAAP in der Buchhaltung. Jeder Unternehmer oder Geschäftsführer versucht es auf seine Weise und wendet sich im Notfall an Berater, die jeweils ihre eigenen handgestrickten Methoden mitbringen. Einen dritten Schwachpunkt sehe ich darin, dass ein systematisches Nachfassen der Umsetzung und der Massnahmen oft fehlt. Ich kenne wenig Unternehmen, die ihre Strategie konsequent überarbeiten und immer wieder anpassen. Man fängt jedes Mal wieder von vorne an, und was letztes Jahr festgehalten wurde, hat inzwischen oft jegliche Relevanz verloren.

Gelten im Rahmen der Strategieplanung andere Voraussetzungen als in einem internationalen Grosskonzern?

Ja, auf alle Fälle. Und zwar vor allem dort, wo die KMUs von einem Unternehmer geführt werden und nicht von Managern. Ein Unternehmer braucht keine Strategieplanung. Er weiss, was zu tun ist, und tut es; das macht den Unternehmer aus. Bei Grossunternehmen arbeiten und führen vor allem Manager. Auch wenn sie sich gerne als Unternehmer bezeichnen, sind sie Angestellte und verhalten sich in der Regel auch als solche. Die grössere Verantwortung wird durch die grössere Entlöhnung abgegolten. Wenn der Erfolg ausbleibt, werden sie entlassen, manchmal mit einem goldenen Fallschirm. Der Unternehmer kann das nicht, er haftet vielfach mit dem Privatvermögen und ist auf Gedeih und Verderb vom Erfolg abhängig.

Das KMU hat meist auch weniger Zeit und Geld als ein grosser Konzern. Was bedeutet das genau?

Es muss im heutigen Umfeld schnell agieren und reagieren – und das kann nur der Unternehmer – indem er schnell entscheidet. Ansonsten arbeiten wir heute bei KMUs eher mit den ”vier Gefässen”. Diese geben einen Ordnungsrahmen vor, in dem man Strategien jederzeit überarbeiten und auch kommunizieren kann. Damit behält das Unternehmen die notwendige Flexibilität und Agilität, um auf Änderungen zu reagieren.

Was versteht man unter den ”vier Gefässen”?

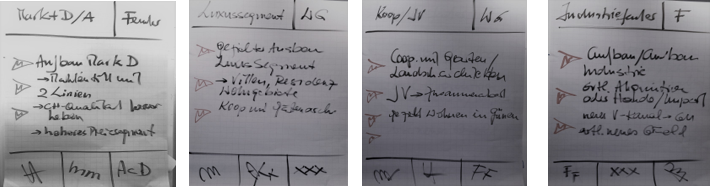

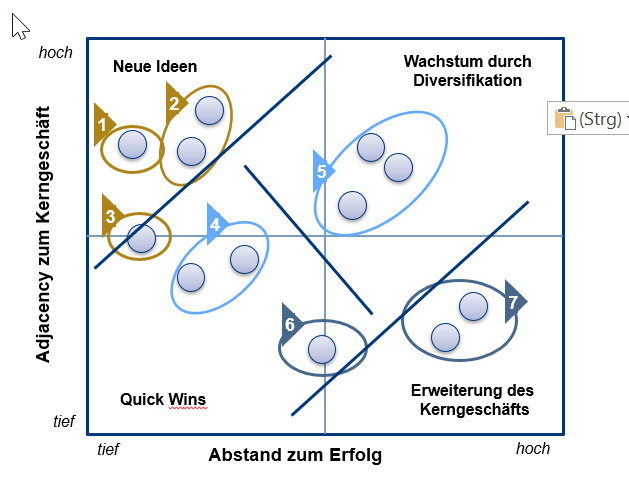

Das erste Gefäss enthält Ideen, die noch unausgegoren und ungeordnet sind. Diese werden in einer Liste erfasst und mit einem oder zwei Sätzen beschrieben. Jederzeit können neue Ideen dazukommen oder andere entfernt werden. Das zweite Gefäss enthält Optionen. Optionen sind Ideen, die qualitativ bewertet worden sind, und zwar nach den beiden Dimensionen «Nähe zum bestehenden Geschäft» und «Abstand zum Erfolg».

Ins dritte Gefäss legen wir die Stossrichtungen. Das sind quantifizierte Optionen. Das heisst, wir hinterlegen die Optionen mit Umsatz und Ergebnis über einen Zeitraum von beispielsweise drei bis fünf Jahren. Somit können erste Business-/Finanzpläne erstellt werden. Im vierten Gefäss werden die definierten Projekte dann umgesetzt. Anhand einer Roadmap werden jene Stossrichtungen ausgewählt, die wir umsetzen und füllen.

Aus welchen Gründen sind solche Aktionen im Rahmen einer KMU-Übergabe/-Übernahme notwendig?

Es gibt drei Gründe: Abstimmung mit jener Person, die das Unternehmen übernimmt, neue Finanzierungen, zum Beispiel für Wachstumsstrategien, und die Kommunikation. Im Detail bedeutet das: Wenn der Unternehmervater die Strategie nur im Kopf hat und diese dem Sohn weitergeben will, sind Probleme vorprogrammiert.

Diese mündlich zu formulieren, ist nicht unbedingt die beste Idee. Oft fehlen die klaren Worte, was zu Zweideutigkeiten führen kann. Hilfreich ist es, wenn man sich zusammensetzt und alles schriftlich festhält – so können Unterschiede aufgedeckt werden. Auch kann es sein, dass eine neue Finanzierung notwendig ist, dass eine Bewertung der Firma vorgenommen wird, um die Übergabe auch finanziell zu erledigen. Der dritte Punkt betrifft die Belegschaft, die Kunden, die Stakeholder: Diese sind daran interessiert, wie der Nachfolger weitermacht, was er im Sinn hat und welche Strategie er verfolgt. Auf Basis einer schriftlich vorliegenden Strategie kann die Kommunikation klargestellt und vereinheitlicht werden.

Vor allem den Einbezug von Mitarbeitern innerhalb der angestrebten Veränderungen erwähnen Sie als wichtigen Punkt. Aus welchen Gründen ist es so?

Aufgrund meiner langjährigen Beratertätigkeit kam ich zu folgendem Schluss: «Der Mensch tut das, wovon er überzeugt ist, und überzeugt ist er von einer Erkenntnis, die er selber erarbeitet hat». Zu dieser Thematik habe ich zehn Thesen erfasst unter dem Titel «Die Mitarbeiter sind die besten Strategen». Es war eine Einsicht, die offenbar auch Ernst Büsser überzeugt hat. Nachdem er auf mein Thesenpapier gestossen war, meldete er sich bei mir.

Welche Eigenheiten ergeben sich, wenn Vater und Sohn im Prozess der Übergabe/Übernahme involviert sind?

Ein Vater nimmt zwei Rollen ein – die des Vaters und die des Chefs. Auch wenn er als Vater nicht mehr eine dominierende Position einnimmt, wird es nicht einfach, diese beiden Rollen auseinanderzuhalten. Kritisch wird es dann, wenn er in der Firma als Vater auftritt – und das noch vor den Mitarbeitern. Ebenso ist der Sohn gefordert, der die beiden Rollen Sohn und Angestellter trennen muss. Privat Distanz zu schaffen kann auf beiden Seiten zu einer Entspannung führen.

Für wen ist der Prozess schwieriger, für den Junior oder den Senior?

Das ist unterschiedlich und hängt von den Personen ab. Der Vater hat bei beiden Rollen sicher die stärkere Position – in der Familie als Vater und im Geschäft als Chef. Er benötigt Zeit, um zu akzeptieren, dass der Sohn erwachsen ist. Gelingt ihm dieser Schritt nicht, kann es zu einer Situation wie bei einem Bauern in Vals kommen, der nach einer Diskussion um Angelegenheiten im Familienbetrieb als über 80-Jähriger seinen 60-jährigen

Söhnen beschert hat: „Was wollt ihr denn schon sagen, ihr seid ja noch Buben.” Der Vater muss also privat und geschäftlich loslassen können.

Leadership-Themen, flache Hierarchien, Transparenz auf allen Ebenen – sind die älteren Semester mit der Umsetzung solcher Themen innerhalb einer Übergabe grundsätzlich überfordert, oder wie erleben Sie es?

Natürlich hängen ältere Semester im Allgemeinen an dem, was sie schon immer gemacht haben – aber viele sind offen, wenn es um die Übergabe an einen Jüngeren geht. Einigen Neuerungen stehe auch ich ambivalent gegenüber, denn vieles wird als neuer Wein in alten Schläuchen präsentiert: Das Thema Agilität wurde bereits durch den Begründer des Strategischen Managements, Harry Igor Ansoff, behandelt. John P. Kotter hat im Jahre 2012 in einem Artikel in der Harvard Business Review die moderne Organisation mit dem „dualen Betriebssystem“ hervorragend beschrieben1. Vieles, was danach gekommen ist, ist nur noch ein Abklatsch davon.

Aufgrund meiner Erfahrung kann ich sicher sagen: Es braucht beides, Freiraum und Hierarchie. Eines aber bleibt bestehen: Entscheiden muss der Chef – und dafür trägt er weiterhin die Verantwortung; dazu ist er da und das ist sein Job.

Und welche Themen sind für die Jüngeren eher schwierig?

Hierarchien sind natürlich ungewohnt, aber wenn es um Verantwortung geht, sind auch die Nachfolger froh, dass noch jemand da ist, der ihnen den Rücken stärkt.

In der Zwischenzeit gibt es unzählige Coaches und Plattformen, die bei der KMU-Übergabe behilflich sein wollen. Was halten Sie davon?

Ich sage immer: Wer in der Linie nicht mehr gebraucht werden kann, wird Berater, und wer es als Berater nicht schafft, wird Coach. Sicher gibt es gute Mentoren, die eine wichtige Aufgabe erfüllen. Aber die meisten kommen mir manchmal vor wie die Wanderprediger und Mönche im Mittelalter, die mit ihren guten Vorschlägen und Ritualen den Menschen die Glückseligkeit versprochen haben. Es gibt heute auch keine einheitliche Linie – jeder hat seine eigenen Ideen und seine spezielle Schule. Auch das ist fast so wie im Mittelalter mit den Häretikern – ausser dass sie heute nicht mehr verfolgt werden und freie Hand haben. Ein gesundes Mass an Pragmatismus wäre in diesem Bereich wünschenswert, so wie es der US-amerikanische Managementlehrer Peter Drucker vertritt oder neuerdings Reinhard K. Sprenger in seinem Buch ”Radikal führen”. Sprenger hat fast zwei Jahre in der Linie als Angestellter gearbeitet und diese Erfahrungen in einem Buch festgehalten2, das man gelesen haben muss.

Was halten Sie von Seminaren und Kursen, die sich der Weiterbildung, der Motivation, der Selbstoptimierung und der Selbstanalyse widmen?

Einmal pro Jahr eine Weiterbildung besuchen tut gut. Sich alle paar Jahre einen Spiegel vorhalten ebenfalls. Das gilt für den Chef und manchmal auch für die Mitarbeiter. Was mir aber auch auffällt: Mitarbeiter im KMU, die einen vernünftigen Job machen, vielfach noch in Handarbeit, oft auf dem Land leben und über ein intaktes soziales Umfeld verfügen, benötigen weniger Motivationstrainings als Mitarbeiter bei einer grossen Versicherung, die in einem Bürokasten im sterilen Vorort einer Stadt arbeiten.

Sie beschreiben Firmen als lebendige Organismen, also als individuelle Gebilde, die man nicht einfach über einen Kamm scheren kann. Welche Konsequenzen hat diese Einsicht auf Ihre Arbeit?

Der Wirtschaftswissenschaftler Hans Ulrich hat ein Unternehmen als «soziales, produktives und offenes System» beschrieben. Das Ziel oder der Sinn dieses Systems ist der Erhalt seiner eigenen Lebensfähigkeit. Diesen Ansatz habe ich mir zu eigen gemacht – und da gibt es Kriterien und Eigenschaften, an denen man sieht, ob die Lebensfähigkeit gegeben ist oder ob sie in Gefahr ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass dieses System eine gewisse Reife erreichen muss, sprich, es muss ohne den Chef existieren können. Der Chef muss sich irgendwann entbehrlich machen können. So lange der Chef da sein MUSS, ist es nicht alleine lebensfähig. Fällt dieser weg – Und sei es nur für kurze Zeit – zeigt sich, ob die Organisation weiter besteht und also überleben kann.

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Patron und seinem Nachfolger sind beinahe vorprogrammiert, speziell wenn es sich dabei um Vater und Sohn handelt. Wie erzielt man Einigkeit?

Vorweg: Meinungsverschiedenheiten gehören dazu. Diese muss man ausdiskutieren, und dabei hilft natürlich eine dritte Person, die den Diskurs leitet. Man muss aber nicht immer gleicher Meinung sein. Einer wird sich dann durchsetzen – am Anfang wird das meist der Senior sein; aber wenn es dem Junior gelingen soll, sich mehr und mehr durchzusetzen, geschieht das manchmal aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Diese können eine Möglichkeit für den Nachfolger sein, sich seine Position zu erarbeiten und sich durchzusetzen.

Tritt bei innerfamiliären Firmenübergaben die persönliche Ebene stärker in den Vordergrund als bei anderen Konstellationen, und wie gehen Sie damit um?

Die Konzentration auf die Sachebene ebnet oft auch den Boden, um persönlichen Befindlichkeiten auf die Spur zu gehen. Andere ”Knöpfe” lösen sich dann oft ebenfalls. Ich arbeite mit spezifischen Instrumenten, so zum Beispiel mit der SWOT, um die Ausgangslage darzustellen, oder mit dem Adjacency-Diagramm, um strategische Optionen und Stossrichtungen zu bewerten. Wenn das Ergebnis in Form eines Diagramms oder einer Grafik vorliegt, die klar die Vorteile aufzeigen oder die Richtung, die einzuschlagen ist, das heisst, wenn die Argumente analytisch hergeleitet werden, dann wird das Ergebnis meist akzeptiert. Aber ich halte es hier auch mit einer Methode aus dem Buch ”Der Mafia Manager”3: zuerst alles analysieren und dann den Bauch entscheiden lassen.

Welches sind die wichtigsten Voraussetzungen, die die Protagonisten einer KMU-Übernahme/-Übergabe erfüllen müssen, damit das Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden kann?

Fachwissen, Vorbildfunktion und Motivation auf der einen Seite und auf der anderen Seite im richtigen Moment loslassen. Dieses Loslassen muss nicht nur innerlich, sondern auch formal geschehen. Bei Personen, die in keiner persönlichen Beziehung zueinander stehen, wird das Austrittsdatum vertraglich festgelegt, und der alte Besitzer ist draussen. Auch bei Vater und Sohn empfiehlt sich ein formales Vorgehen, aber das ist halt manchmal einfacher gesagt als getan.

Eine beachtliche Anzahl an KMU-Unternehmen findet heute keine Nachfolger. Warum eigentlich?

Ich bin anderer Meinung. Ein KMU, das funktioniert, in dem Umsatz und Ertrag stimmen und das strategisch gut aufgestellt ist, findet vielleicht nicht den direkten Nachfolger, aber es findet immer einen Käufer. Es gibt einen riesigen Markt und auch viele Berater, die sich dem Thema annehmen. Ich sehe eher wirtschaftliche Gründe für den Misserfolg, und das ist auch gut so. Denn es bringt nichts, ein krankes Gebilde am Leben zu erhalten. Ein Chef von mir hat einmal gesagt: „Das ist wie das Warmhalten einer strategisch toten Leiche.”

Mit freundlicher Genehmigung der Autoren: Ernst und Manuel Büsser: “Familiensache – Nachfolge leicht gemacht”

Strategien überprüfen

Für Ihre Unternehmensstrategie haben Sie eine SWOT erarbeitet und daraus die Strategischen Fragen für Ihr Unternehmen abgeleitet. Danach sind Stossrichtungen entwickelt und Massnahmen aufgesetzt worden.

Und dann stellen sich die Fragen:

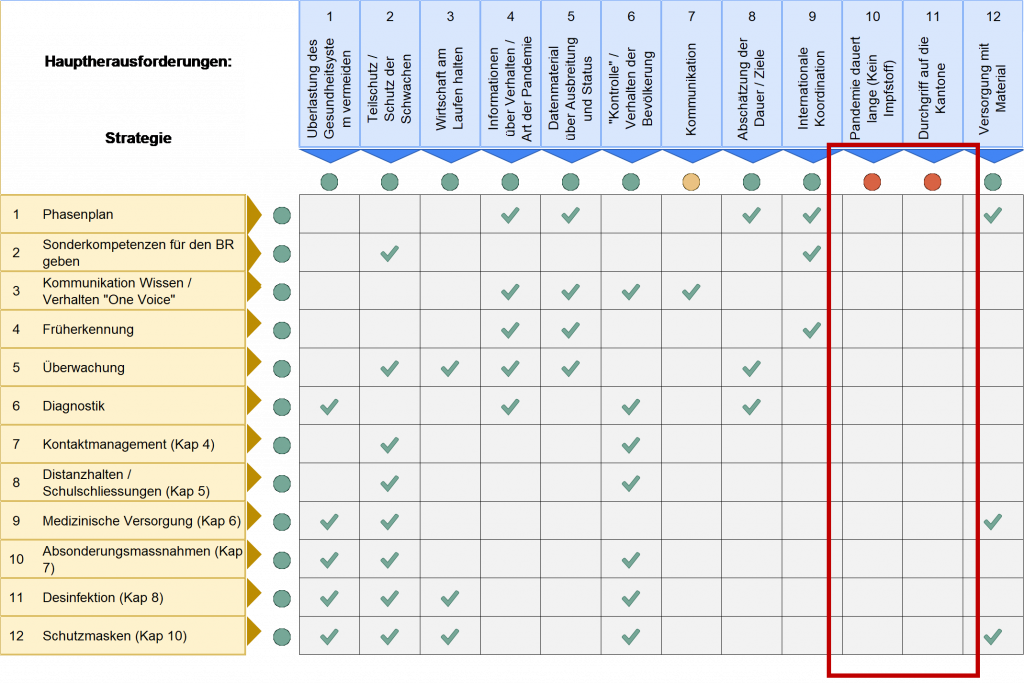

- Stimmen die Herausforderungen und die Stossrichtungen überein?

- Werden alle strategischen Fragen beantwortet?

- Gibt es strategische Lücken?

- Sind die Stossrichtungen umsetzbar?

- Ist die Umsetzung der Stossrichtungen auf Kurs?

Alle diese Fragen und mehr beantworten Sie mit dem STRATEGYBOARD.

Melden Sie sich an und wir stellen Ihnen das StrategyBoard online kostenlos zur Verfügung —->

Die dritte Dimension des Organisierens

Von Dr. Martin #Pfiffner

Buch bestellen bei Orell Füssli

Buch bestellen bei Springer Gabler

Mit diesem Buch stellt Dr. Martin Pfiffner ein Gesamtkonzept vor, mit dem die #Organisation ganz einfach um eine Dimension erweitert wird – und wie aus einer Fläche durch das Hinzufügen einer Dimension ein Raum wird, bekommt das Thema Organisation dadurch eine ganz neu Form.

Es geht um die Lehre von #Steuerung und #Kommunikation in komplexen Systemen, oder einfacher gesagt, um die Lehre des Funktionierens – die #Kybernetik. Sie ermöglichte die bespiellose technologisch Revolution, die zur aktuellen Industrie 4.0 und Digitalisierung führte. Dadurch wurden Kommunikation, Produktion und Logistik in neue Sphären katapultiert. Gleichzeitig stecken wir mit der Organisation immer noch in den Strukturen des zwanzigsten Jahrhunderts. Der Autor zeigt in diesem Buch auf, dass das Funktionieren von Organisationen das Kernproblem wie auch die Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit ist.

Die Erwartung, die er am Anfang im Buch setzt, ist nicht weniger, als dass mit Anwendung der Kybernetik auf die sozialen Systeme, also auf unsere Organisation der nächste grosse Schritt vorwärts im Management von Organisationen eingeleitet werden kann (und zwar nicht nur von Unternehmen, sondern auch von allen anderen Formen von Organisation). – und nach der letzten Seite dieses Buches bin ich selber davon überzeugt.

Sprachlich gut geschrieben, logisch und spannend aufgebaut, fundiert und praktisch unterlegt, gelingt es MP, das Thema Organisation in diesem erweiterten Raum darzustellen.

Die ersten beiden Dimensionen sind die Aufbauorganisation, die Ablauf- oder Prozessorganisation. Die dritte Dimension befasst sich mit den Steuerungs- und Kommunikationskanälen zwischen den Einheiten der ersten und zweiten Dimension. In Analogie zum lebenden Organismus sind es die Anatomie, die Physiologie und die Neurologie.

Diese dritte Dimension basiert auf den Arbeiten von Stafford Beer und seinem Viable System Model (VSM). Dieses Model wurde in den 70er Jahren entwickelt und vielfach praktisch angewandt. Es hat aber ausser in Expertenkreisen nie die Verbreitung gewonnen, die ihm zusteht.

Das Buch ist folgendermassen aufgebaut:

Notwendigkeit und Nutzen der dritten Dimension

- Nach einer guten Herleitung der Grundlagen und einer verständlichen Darstellung der notwendigen kybernetischen Regeln werden die Mängel und Fehler des heutigen Organisierens in 10 Thesen dargestellt

Das Viable System Model

- In den folgenden vier Kapiteln wird das System #VSM vorgestellt, und zwar als «ein Modell für Steuerung und Kommunikation». Dieses dient als Basis, um die dritte Dimension darzustellen.

- Es fällt schon hier angenehm auf, dass nicht alles Alte auf den Haufen geworfen wird, sondern dass Aufbauorganisation (1. Dimension) und Prozessorganisation (2. Dimension) einfach ergänzt werden. Die Form der Aufbauorganisation lässt sich dann logisch und konsistent ableiten. Vielfach muss diese nicht einmal angepasst werden.

Diagnostizieren und Gestalten

- In acht Kapiteln wird die Methode Schritt um Schritt vorgestellt, und zwar in Form eines Diagnoseprozesses. Während der Diagnose wird schon klar, ob die bestehende Aufbauorganisation bestehen bleibt oder neu strukturiert werden muss.

- Die Diagnose folgt den strategischen Prinzipien des Geschäftemachens, i.e. sie geht vom Kundennutzen aus. Es geht dann bei der Gestaltung um Fragen der Komplexität, das Prüfen und Gestalten von Steuerungsfunktionen und Kommunikationskanälen

- Mit Beispielen aus der Praxis wird das dargestellte jeweils plausibilisiert – und es wirkt glaubwürdig – denn einerseits wird klar, dass Martin das System viele Jahre studiert hat, mit den Protagonisten und Urheber Stafford Beer viele Gespräche geführt und sich intensiv mit den theoretischen Grundlagen auseinandergesetzt hat und gleichzeitig viele Diskussionen und Projekte mit Organisationen durchgeführt hat – eine grossartige Ergänzung von Praxis und Theorie

Vom Wissen zum Nutzen

- Nun werden konkrete Vorlagen und Anweisungen zum Vorgehen aufgezeigt:

- Wie wird die Organisation verständlich gemacht mit der Darstellung von Steuerungsorganisation und Organigrammen – ja, richtige altmodische Organigramme. Es geht hier eben nicht einfach um «früher so und heute anders». Das Bestehende wird nicht weggeworfen, sondern ergänzt.

- Wie wird erfolgreich umgesetzt – inkrementell oder alles auf einmal.

- Dann zeigt er Beispiele von typischen Schnelldiagnosen

- Und zu guter Letzt: «The proof of the Pudding is in the Eating»

Mit fiktiven Gesprächen an der Bar, eine Analogie zu Stafford Beers «Later at the bar», werden die Themen am Ende jedes Kapitel in einer lockeren und doch tiefgründigen Weise noch einmal erörtert.

Meine Schlussfolgerung

Das Modell ist für jede Organisation anwendbar – klein oder gross, Unternehmen oder NGO, Institutionen oder Verwaltungen, ja sogar für Gemeinschaften wie die Familie, die Gemeinde oder der Staat. Ebenso können Projekte mit den gleichen Grundsätzen gesteuert werden: Es geht darum, die Steuerung zu steuern.

Im Unterschied zum meist hirnlosen Nachäffen von wechselnden Moden, die meist mit süffigen Anglizismen bezeichnet und dann auch noch falsch ausgesprochen werden, erfordert das Lesen dieses Buches Hirnschmalz. Es gibt dazu keinen Abriss in Form eines «Einstunden-Managers». Aber für einen normalintelligenten Manager ist diese Lektüre nicht nur zumutbar, sondern inotwendig um , sich mit diesem vielverpsrehcnden Ansatzu konzeptionell auseinanderzusetzen, und sich zumindest ein erstes Grundverständnis anzueignen.

In diesem Sinne gibt es einiges zu tun und ich erkläre dieses Buch zur Pflichtlektüre für jeden, der sich mit Organisation befasst, seien es Manager, Verwaltungsräte oder Berater.

Ignaz Furger

Buch bestellen bei Orell Füssli

Buch bestellen bei Springer Gabler

agileSTRATEGYBOARD or “the sharp end of the strategy”

Teil I – Konzept

Auf der Basis von Rumelt’s Buch „Good Strategy – Bad Strategy“ haben wir ein pragmatisches und einfaches Vorgehen entwickelt, um Ihre Unternehmensstrategie zu erarbeiten, jederzeit zu überprüfen und anzupassen. Gerade in der heutigen Zeit sind Sie gefordert, Ihr Unternehmen in kurzer Zeit auf die Zukunft auszurichten, diese Strategie klar und verständlich darzustellen, die Aktivitäten der Mitarbeiter zu fokussieren und dabei jederzeit agil zu bleiben.

Visualisierung

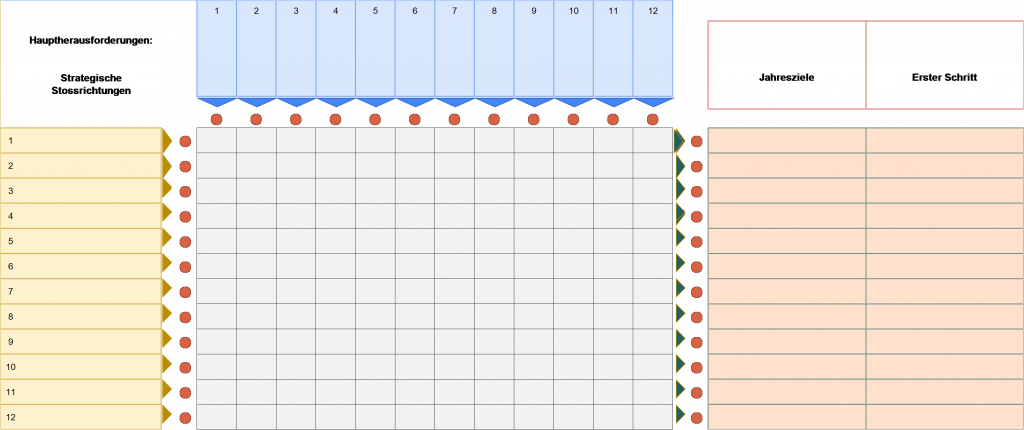

Das Ergebnis wird mit dem agileSTRATEGYBOARD auf einer Seite visualisiert und besteht aus 4 Elementen

- Dem Ergebnis der DIAGNOSE: die Hauptherausforderungen

- Dem Ergebnis der GESTALTUNG: die Stossrichtungen

- Der Vorlage für die Umsetzung

- Dem Abgleich zur Sicherstellung der Konsistenz und Robustheit Ihrer Strategie

Die Herausforderungen

Die Herausforderungen sind Gegebenheiten, die durch die Strategie gemeistert werden müssen. Sie können aus einer SWOT abgeleitet oder aus anderen Analysen zusammengestellt werden. Im Artikel 3 (Link) haben wir die Diagnose beschrieben. Dafür gibt es viele Instrumente wie z.B. Trendanalyse, Kundennutzenanalyse, Wettbewerbsanalyse, Marktanalyse, Finanzanalyse, Unternehmensanalyse … es gibt für keinen Teil der Strategie so viele Tools wir für die Analyse. Diese wurde zu einem richtigen Tummelfeld für die Berater. Die Ergebnisse fliessen dann in eine SWOT und aus dieser SWOT leiten wir dann die Hauptherausforderungen ab, die hier dargestellt sind. Wir empfehlen hier, mit der SWOT anzufangen und erst danach zu entscheiden, ob weitere Analysen überhaupt notwendig sind. Das konkrete Vorgehen mit Vorlagen zeigen wir Ihnen im nächsten Blogbeitrag.

Stossrichtungen

Dieser Teil kommt aus den «Policies», die wir in Artikel 4 beschrieben haben. Sie stellen die «grobe» Richtung für das Unternehmen dar, Vorgaben, wohin wir gehen wollen – ohne diese im Detail zu beschreiben.

Stossrichtungen können aber weiter ergänzt werden mit Finanzzielen, strategischen Zielen und Businessplänen. Die Erarbeitung dieser Stossrichtungen kann in Workshops geschehen oder aus bestehenden Unterlagen hergeleitet werden. Zum konkreten Vorgehen verweisen auf unser nächstes Whitepaper

Umsetzung

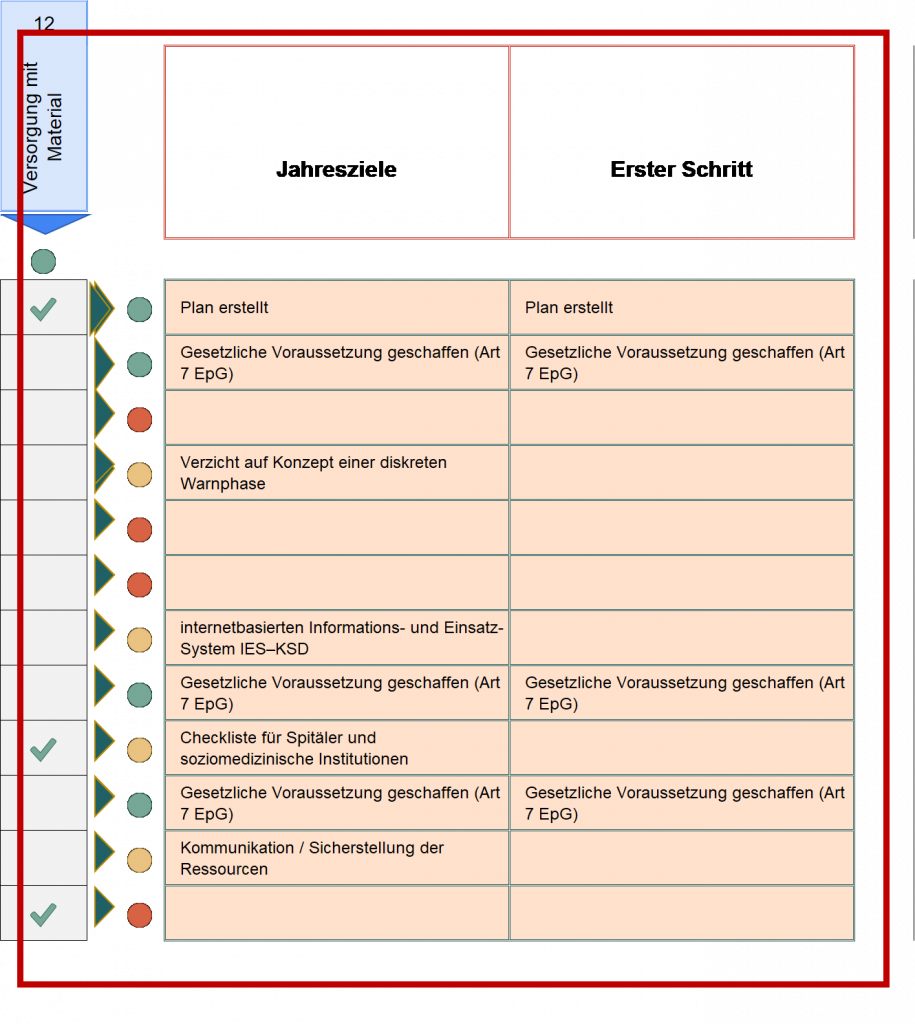

Hier sehen wir immer mehr davon ab, gross ausformulierte Massnahmenpläne zu erarbeiten, Projekte über Jahre mit PMO (Projektmanagement-Office) und jährlichen Meilensteinen sind von gestern. Die heute geforderte Agilität erlaubt es nicht mehr, nur grosse Pläne zu machen und dann abzuwarten. Es geht darum, den ersten Schritt festzulegen, kurzfristige Massnahmen auf die Strategie auszurichten, gleichzeitig aber jederzeit bereit zu sein, die Richtung zu ändern. Neudeutsch wird das «Agilität» genannt und hier wenden wir das Konzept der OKR an (Objective-Key-Results). Es besteht für jede Stossrichtung aus einem Jahresziel und den daraus abgeleiteten operativen Aktionen für Teams und Mitarbeiter.

The sharp end of the strategy – die scharfe Klinge der Strategie

Studien von Gallup zeigen, dass zwischen 30 und 50% der Tätigkeiten der Mitarbeiter nicht auf die Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind. Zählt man hier die Stunden zusammen, kommt man auf unheimliche Zahlen. Betrachtet man den Fall einer Führungskraft, die ihre mangelnde Effektivität auf die Mitarbeiter ausdehnt, dann multipliziert sich der Effekt.

Gerade in heutigen Zeiten ist es unabdingbar, dass der Fokus der Tätigkeiten auf die Strategie ausgerichtet ist. Dies erreichen wir, indem wir nicht langatmige Massnahmen und Projekte definieren, sondern wie bei der Bergwanderung, den Blick erstmal auf den nächsten Hügel lenken und diesen Teil in Angriff nehmen. Mit OKR gewinnt ein Konzept mehr und mehr an Bedeutung, mit dem Firmen in den letzten Jahren erfolgreich und gross geworden sind. Dieses Konzept hängen wir an die agileSTRATEGYBOARD und damit sind Sie gerüstet.

Abgleich und Konsistent

Mit dem Zentrum der Darstellung überprüfen wir die Konsistent und die Robustheit der Strategie, und zwar in alle drei Richtungen. Der Schnittpunkt zwischen den Herausforderungen aus der Diagnose und den Stossrichtungen, zeigt, ob unsere Strategie konsistent ist oder ob Lücken bestehen. Wenn diese zu gross sind, ist es sinnlos, direkt in die Umsetzung zu gehen. Diese Lücken müssen bewertet, gewichtet und nach Möglichkeit geschlossen werden.

Der Schnittpunkt zwischen den Herausforderungen und den Aktivitäten zeigt auf, ob die Aktivitäten der Mitarbeiter auf die «Opportunities» und die «Hurdles» ausgerichtet sind. Ein mit «x» ausgefülltes Feld zeigt, welche Chancen ich mit der Arbeit an einer bestimmten Stossrichtung wahrnehme oder welches Hindernis ich damit überwinde. Dies gibt der Arbeit auch Sinn und motiviert das ganze Team.

Vorgehen

Mit dem agileSTRATEGYBOARD bekommen Sie eine systematische Methode in die Hand, die Ihnen schnelle Ergebnisse liefert. Es braucht keine langen Prozesse mehr, Sie beginnen mit dem «Kernel» und bauen diesen je nach Bedarf weiter aus.

Das agileSTRATEGYBOARD wird in verschiedenen Situationen eingesetzt:

- Bei der Überprüfung Ihrer aktuellen Strategie

- Bei der Erarbeitung Ihrer Strategie

- Bei der Zusammenfassung und Visualisierung Ihrer bestehenden Strategie

Im besten Fall setzt sich der CEO mit der GF zusammen und stellt die Vorlage in einem Tages-Workshop zusammen. Damit steht die Basis, um die Tätigkeiten der Mitarbeiter sofort danach auszurichten. Diese Basis kann jederzeit ergänzt oder angepasst werden.

Im Normalfall wird man sich zwei bis drei Mal systematisch damit auseinandersetzten und das Ergebnis danach kommunizieren. Dabei wir auch sachlogisch die Reihenfolge Diagnose – Stossrichtungen – Abgleich – Massnahmen eingehalten.

Agilität

Mit einem schlanken und übersichtlichen Strategiekonzept gelingt es, sich jederzeit an neue Rahmenbedingen anzupassen. Laufende Tätigkeiten / Projekte können jederzeit gestoppt werden, ohne grosse Bremsspuren zu hinterlassen. Neue oder pendente Ideen aus dem Themenspeicher sind jederzeit bereit, in Angriff genommen zu werden. Die Kommunikation ist einfach und für das ganze Unternehmen inklusive Stakeholder machbar.

Und was jetzt?

Im nächsten Whitepaper stellen wir ihnen diese Vorgehensweise konkret dar, mit der Beschreibung des Prozesses, Anleitungen für die Workshops mit Agenda, Vorlagen für die Tools und Hinweisen, wo weitere Instrumente eingesetzt werden können.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

The Sharp End of the Strategy V

Teil V

Good Strategy – Bad Strategy – Element 3 – Kohärente Massnahmen

Dies ist der fünfte und letzte Artikel in unserer fünfteiligen Serie zu Richard Rumelts Buch “Good Strategy/Bad Strategy”. Als nächstes werden wir Ihnen konkrete Instrumente und Anweisungen für die Entwicklung einer «Guten Strategie» vorstellen – erprobt in der Praxis.

–> Hier clicken für die englische Version <–

Kohärentes Handeln ist das dritte und wichtigste Element des «Kernels» einer guten Strategie. Viele Führungsteams, wenn sie sich dann in einen Strategieprozess einlassen, setzen die strategischen Ziele mit der «Strategie” und begnügen sich damit. Das ist ein grosser Fehler, denn der Kern einer guten Strategie muss Massnahmen enthalten. Eine Strategie ohne Massnahmen ist wie ein Messer, das nicht geschliffen wird: Es sieht nach etwas Nützlichem aus, ist es aber nicht.

Viele sehen die Strategie nur als die allgemeine Richtung, losgelöst von spezifischen Aktionen. Die Vorstellung, dass es zur Definition einer Strategie ausreicht, umfangreiche Konzepte zu formulieren, führt zu der häufig beobachteten Kluft zwischen “Strategie” und “Umsetzung”. Eine Strategie muss klar aufzeigen, wie Hindernisse überwunden und Opportunitäten genutzt werden. Dies ist nicht möglich ohne ein Handlungselement in der Strategie. Die Strategie muss zwar nicht alle detaillierten Massnahmen enthalten, um ein erklärtes Ziel zu erreichen, aber sie muss ausreichende Anweisungen bieten, damit ein Unternehmen oder eine Organisation ihre Ressourcen gezielt einsetzen kann.

Eine gute Strategie erfordert harte Entscheidungen über das, was getan werden soll

Rumelt führt das Beispiel eines Unternehmens an, das in seinem europäischen Geschäft Skaleneffekte nutzen wollte. Die Hoffnung war, dass die Länderverantwortlichen alles Notwendige tun würden, um diese zu verwirklichen, wenn man ihnen vermittelte, wie wichtig die Schaffung einer gesamteuropäischen Produktlinie sein würde. Das war Wunschdenken. Erst als das Unternehmen die folgenreiche Entscheidung traf, die europäischen Niederlassungen neu zu organisieren, wurde die gesamteuropäische Produktlinie Wirklichkeit. In diesem Beispiel ist die Idee, eine gesamteuropäische Produktlinie zu schaffen, die «Guideline», die Stossrichtung, und die Entscheidung, die europäischen Niederlassungen neu zu organisieren und damit den Länderverantwortlichen die Macht zu entziehen, war das die dazu passende Massnahme.

Es ist somit ein kohärentes Vorgehen erforderlich, damit die Zuteilung der Ressourcen so erfolgt, dass die im ersten Teil des Strategieprozesses identifizierten Herausforderungen bewältigt werden können. Rumelt nennt zwei Quellen der Inkohärenz: widersprüchliche «Guidelines» oder Stossrichtungen und mangelnde Koordination.

Widersprüchliche Stossrichtungen führen zu Widersprüchen in der Umsetzung

Ein Beispiel für widersprüchliche Umsetzungsmassnahmen findet sich in der Strategie der Ford Motor Company aus den frühen 2000er Jahren. Ausgehend von der Idee, dass “die Marke der Schlüssel zum Gewinn in der Automobilindustrie ist”, erwarb Jacques Nasser Volvo, Jaguar, Land Rover und Aston Martin. Die Leitlinie der Strategie war der Erwerb von ikonischen Marken. So weit, so gut. Gleichzeitig verfolgte Ford jedoch eine Strategie der “Skaleneffekte”, die auf der Idee beruht, dass “man in der Automobilindustrie nicht wettbewerbsfähig sein kann, wenn man nicht mindestens 1 Million Einheiten pro Jahr auf der gleichen Plattform produziert”. Das Ergebnis war, dass Ford sich für die Aktion entschied, Volvo und Jaguar auf die gleiche Plattform zu stellen, mit dem Ergebnis, dass beide Marken verwässert wurden. Der Aufbau eines Markenportfolios bei gleichzeitigem Streben nach Skaleneffekten zwischen den Marken führte zu Konflikten in der Umsetzung und musste zwangsläufig scheitern.

Strategische Massnahmen müssen koordiniert werden

Rumelt stellt ein Beispiel für ein Unternehmen vor, das in seiner Strategie Folgendes vorsah: “Schliessen des Werkes an Standort A und eröffnen eines neuen Werkes an Standort B”, “erhöhen der Ausgaben für Werbung” und “initiieren eines 360°-Feedback-Programms”. All diese Vorhaben mögen per se vielversprechende Projekte sein, aber sie ergänzen einander nicht und stellen daher keine koordinierten Massnahmen zur Bewältigung einer spezifischen Herausforderung dar.

Schlussfolgerung – “The sharf end of the Strategy”

Koordiniertes Handeln kann allein schon eine sprudelnde Quelle von Wettbewerbsvorteilen sein. Aber Koordination sorgt dafür, dass Richtlinien und Handlungsanweisungen das System erfolgreich machen. Dies bedeutet nicht, dass die Koordination ein strikter Top-down-Prozess sein muss. Aber es ist weder eine gute Strategie noch eine gute Führung, wenn Ziele nur auf hoher Ebene formuliert werden, ohne einen Prozess zu gestalten, der zu koordiniertem Handeln führt.

Das wirksamste Mittel zur Koordinierung von Massnahmen ist die Formulierung von Nahzielen in Form von vierteljährlichen Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs). Damit ein naheliegendes Ziel nützlich ist, müssen sie jedoch klar und als durchführbar wahrgenommen werden. Wenn z.B. ein mit einer Einzelperson oder einem Team vereinbartes Quartalsziel als unklar oder nicht realisierbar angesehen wird, wird es kaum zur Problemlösung beitragen.

Deshalb bestehen wir bei der Unterstützung von Kunden im Strategieprozess darauf, dass vierteljährliche Ziele und Schlüsselergebnisse formuliert werden. Mit anderen Worten: Der Strategieprozess ist erst abgeschlossen, wenn die Ziele und die wichtigsten Ergebnisse definiert sind. Da die vierteljährlichen Ziele und Schlüsselergebnisse für die Wirksamkeit einer Strategie so wichtig sind, bezeichnen wir sie als “das scharfe Ende der Strategie”.

Die Autoren: Andreas Wettstein / Ignaz Furger

–> Hier clicken für die englische Version <–

Referenz Rumelt

«Gute Strategie / Schlechte Strategie», New York 2017

Good Strategy- Bad Strategy IV

Teil IV

Element 2 – die «Guiding Policy» oder die strategischen Stossrichtungen

Englische Version / English Version

Das zweite Element einer guten Strategie ist die „Guiding Policy“. Diese gibt die Richtung zur Bewältigung der Herausforderungen vor, welche in der Diagnose identifiziert wurden. Die «Guiding Policy» ist “richtungsweisend”, weil sie die Aktionen und Massnahmen in bestimmte Richtungen lenkt, ohne zu definieren, was genau zu tun ist. Wie Leitplanken auf einer Autobahn lenkt und begrenzt die Policy das Handeln, ohne den genauen Inhalt festzulegen.

Die «Guiding Policy» gibt vor, wie die Situation bewältigt werden kann; vor allem aber auch indem Handlungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Sie ist nicht zu verwechseln mit einer Vision oder dem Bild eines wünschenswerten Endzustandes. Eine “Vision” vermittelt eine Ambition, aber sie ist keine Strategie oder Leitlinie, weil es keine Informationen darüber gibt, wie diese Ambition erreicht werden soll.

Vielfach aber wird der Begriff “Strategie” für das verwendet, was Rumelt als «Guiding Policy» bezeichnet. Er meint dazu, dass es ein Fehler ist, eine Strategie nur als eine allgemeine Stossrichtung zu definieren. Ohne eine Diagnose kann man diese nicht bewerten; und ohne zumindest die erste Aktionsrunde durchzuarbeiten, kann man nicht sicher sein, dass die Leitlinie umgesetzt werden kann. Eine gute Strategie ist nicht nur das “Was”, sondern auch das “Warum” und “Wie”, das man versucht zu tun.

Bei der Erarbeitung von Wettbewerbsstrategien ist es vielfach üblich, sofort mit detaillierten Beschreibungen bestimmter Quellen von Wettbewerbsvorteilen zu beginnen. Niedrigere Kosten, eine bessere Marke, ein schnellerer Produktentwicklungszyklus, mehr Erfahrung, mehr Informationen über Kunden können Quellen von Vorteilen sein. Das ist zwar alles ok, aber es ist besser, am Anfang eine breitere Perspektive einzunehmen. Eine gute «Guiding Policy» kann selbst einen Wettbewerbsvorteil ausmachen.

Eine gut «Guiding Policy» schafft Vorteile, indem sie die Aktionen und Reaktionen der anderen vorwegnimmt, die Komplexität und Unklarheit der Ausgangslage reduziert und die Hebelwirkung nutzt, die mit dem Fokus der Anstrengungen auf einen zentralen oder entscheidenden Aspekt geschaffen wird. Damit schafft sie die Voraussetzung für kohärente Aktionen, die aufeinander aufbauen, anstatt sich gegenseitig aufzuheben.

Beispiel

Zur Veranschaulichung führt Rumelt folgendes praktische Beispiel an:

Stephanie besitz ein Lebensmittelgeschäft an der Ecke. Sie macht die Buchhaltung, verwaltet das Personal, führt manchmal die Kasse und trifft alle Entscheidungen. Trotzdem läuft das Geschäft immer weniger gut. Sie überlegt sich, ob sie die Preise niedrig halten oder teurere, frische Bioprodukte anbieten sollte. Sollte sie anfangen, mehr asiatische Grundnahrungsmittel für die vielen asiatischen Studenten, die in der Gegend lebten, zu lagern? Sollte der Laden länger geöffnet sein? Sollte sie in der lokalen College-Zeitung inserieren? Soll sie die Decke grün oder weiß streichen? Sollte sie jede Woche einige Artikel zum Verkauf anbieten? Welche?

Ein Berater würde ihr sagen, dass sie Massnahmen ergreifen sollte, die den Gewinn maximieren – ein technisch korrekter, aber nutzloser Ratschlag. In der Theorie ist es einfach: In der realen Welt ist “Gewinnmaximierung” jedoch kein hilfreiches Rezept, denn die Herausforderung, Gewinn zu erzielen oder zu maximieren, ist ein schlecht strukturiertes Problem. Denn es gibt es Hunderte oder Tausende von möglichen Anpassungen, die man vornehmen kann – die Komplexität der Situation kann überwältigend sein.

Bei der Diagnose erkannte Stephanie, dass ihre Herausforderung darin besteht, mit dem örtlichen Supermarkt zu konkurrieren. Sie musste die Kunden aus einem Geschäft abwerben, das rund um die Uhr geöffnet war und niedrigere Preise hatte. Auf der Ebenso stellte sie fest, dass die meisten ihrer Kunden Studenten oder Fachlteute waren, die fast täglich am Laden vorbeikamen, weil sie in der Nähe wohnten oder arbeiteten…Sie kam zum Schluss, dass sie die Wahl hatte, preisbewusste Studenten oder die zeitbewussteren Fachleute zu bedienenDas Problem in Form einer Auswahl unter einigen wenigen Kundengruppen zu formulieren, führte zu einer dramatischen Verringerung der Komplexität der Fragestellung.

So beschloss Stephanie, “den vielbeschäftigten Profi, der wenig Zeit zum Kochen hat“, ins Visier zu nehmen. Dies war ihre «Guiding Policy». Diese Policy oder Stossrichtung, wie wir es auch nennen, half ihr dabei, koordinierte und konzentrierte Aktionen zu schaffen und ihre Bemühungen zu konzentrieren.Wenn man die Bedürfnisse der vielbeschäftigten Berufstätigen mit wenig Zeit zum Kochen bedenkt, konnte sie sehen, dass der zweite Kassenstand helfen würde, den Ansturm um 17 Uhr zu bewältigen. Ebenso wie mehr Parkplätze in der Gasse. Außerdem meinte sie, dass sie den Raum, der derzeit für den Verkauf von Knabbereien an Studenten genutzt wird, nutzen und stattdessen zubereitete hochwertige Lebensmittel zum Mitnehmen anbieten könnte. Fachleute würden im Gegensatz zu Studenten nicht um Mitternacht zum Einkaufen kommen, so dass es nicht nötig war, sehr spät zu arbeiten. Die vielbeschäftigten Fachkräfte würden eine angemessene Personalausstattung nach der Arbeit und vielleicht in der Mittagspause zu schätzen wissen.

Wie macht man das konkret?

Rumelt gibt keine konkrete Antwort, wie man eine «Guiding Policy» in der Praxis erarbetet. Es gibt eine Menge von Vorgehensweisen, vom simplen Brainstorming bis zu modernen Methoden wie World Cafe oder Open Innovation.

Ausgezeichnet bewährt hat sich für uns eine Methode, die aus dem Fundus von Stafford Beer stammt und sich «Marktplatz» nennt. Ideen werden nicht nur gesammelt, sondern konkret aufgeschrieben, diskutiert und bewertet. Das Ergebnis sind Optionen, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern gleich in den Köpfen der Mitarbeiter verankert werden. Mit der sogenannten «Adjacency» könnten diese Optionen sortiert und für die weitere Bearbeitung ausgewählt werden. Das Ergebnis ist eine Roadmap mit Stossrichtungen, welche im Rumeltschen Sinne die Guiding Policy darstellen.

In unseren beiden Whitepapers Marktplatz und Adjacencies beschreiben wir ein konkretes Vorgehen, welches wir mit unseren Kunden anwenden und aus denen dann die Massnahmen für die Umsetzung abgeleitet werden.

Wir stellen dazu auch die notwendigen Tools und Formulare zu Verfügung. Selbstredend haben wird diesen Prozess auch in unserer STRATEGY.APP® eingebaut.

Und was dann?

Mit welchen Methoden und Tools wir auf dieser Basis die Umsetzung der Strategie einleiten, zeigen wir Ihnen im nächsten Artikel.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

Download Whitepaper Marktplatz

Download Whitepaper Adjacencies

Frühere Artikel:

Good Strategy / Bad Strategy Teil I

Good Strategy / Bad Strategy Teil II

Good Strategy / Bad Strategy Teil III

Good Strategy- Bad Strategy III

Teil 3

Die Diagnose

Englische Version / English Version

Wie wir im ersten Artikel dargestellt haben, enthält eine gute Strategie die drei Elemente: Diagnose, „Guiding Policy“ und kohärentes Handeln. Die Diagnose ist das erste Element und damit auch das Fundament einer guten Strategie. Darüber hinaus erklärt eine gute strategische Diagnose nicht nur eine Situation, sondern definiert auch einen Handlungsbereich. Wenn Sie die Diagnose zu einem expliziten Element der Strategie machen, kann der Rest der Strategie dauernd überprüft und angepasst werden, wenn sich die Umstände ändern.

Die strategische Diagnose umschreibt und bewertet die Situation, verknüpft Fakten zu Mustern und schlägt vor, einigen Themen oder Problemen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und anderen weniger. Die Diagnose kann die Situation als einen bestimmten Typ einordnen und von der Erfahrung profitieren, wie in der Vergangenheit mit ähnlichen Situationen umgegangen wurde. Heutzutage wird viel von Disruption gesprochen. Eine besonders aufschlussreiche Diagnose kann die Situation in einem vollkommen neuen Licht sehen und eine radikal andere Perspektive aufzeigen und mögliche Disruptionen zu erkennen.

Die Diagnose soll auch helfen, die überwältigende Komplexität der Realität durch eine einfachere Geschichte zu ersetzen, die die Aufmerksamkeit auf ihre entscheidenden Aspekte lenkt. Dies ermöglicht es, die Ausgangslage verständlich zu kommunizieren und Probleme gemeinsam anzugehen. Die Diagnose kann deshalb genutzt werden, um den Mitarbeitern die Sinnhaftigkeit einer bestimmten Strategie zu vermitteln.

Das Ziel der Diagnose ist erreicht, wenn wir Konsens haben über die Beurteilung der Ausgangslage. In der Regel lässt sich die Diagnose in einer Handvoll sogenannter Herausforderungen darstellen. Beispiel sind

- Die Kostenposition ist gegenüber dem Wettbewerb zu hoch

- Die Kapitalbindung ist im Vergleich zu hoch

- Die Marktposition kann nicht verteidigt werden – der Marktanteil ist zu tief

- Wir haben zu wenige neue Produkte in der Pipeline – alle wichtigen Produkte sind am Ende des Lebenszyklus angelangt

Bei den Herausforderungen handelt es sich typischerweise um die Themen Marktposition, Kostenposition, Innovation, Wissen und Know how, Produktivität.

Wie Sie sehen, redet Rumelt hier von einer sehr konkreten und praktischen Diagnose und lässt alles weg, was sich Vision, Mission und auch Werte nennt. D.h. nicht, dass er dagegen ist, aber für eine Strategie ist das aus seiner Sicht zweitrangig.

Was heisst das jetzt oder wie macht man das konkret?

Es gibt eine Unmenge von Analysetools, die vor allemvon Beratern geschaffen wurden und auch von diesen kunstvoll eingesetzt werden. Die Ergebnisse werden dann typischerweise in einer SWOT zusammengefasst, mit der die Ausgangslage dargestellt werden soll.

In unserem Whitepaper DIAGNOSE beschreiben wir ein Vorgehen, welches wir mit unseren Kunden seit Jahren erfolgreich anwenden. Wir stellen dazu auch die notwendigen Tools und Formulare zu Verfügung. Selbstredend haben wird diesen Prozess auch in unserer STRATEGY.APP® eingebaut.

Eine SWOT alleine genügt aber als Diagnose noch nicht. Erst wenn wir die Ergebnisse der SWOT auswerten und die Hauptherausforderungen ableiten, schaffen wir das Fundament für eine solide Strategie. Diese kann später jederzeit mit den Guidelines oder Optionen abgeglichen werden.

Mit anderen Worten: die Diagnose ist dann gut genug für den nächsten Schritt, wenn eine klare Liste mit Hauptherausfordungen erstellt worden ist. Wir empfehlen, diese Liste mit den Schlüsselpersonen eines Unternehmens zusammen auszuarbeitern. Damit haben Sie die Ergebnisse nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen der Mitarbeiter und damit wird es zum Wissen der Organisation.

Und was dann?

Wie wir auf diesem Fundament die Strategie weiterentwickeln, zeigen wir Ihnen im nächsten Artikel.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

Whitepaper DIAGNOSE

Frühere Artikel:

Good Strategy / Bad Strategy Teil I

Good Strategy / Bad Strategy Teil II

Good Strategy – Bad Strategy II

Teil 2

Was ist eine schlechte Strategie?

Englische Version / English Version

Laut Rumelt ist eine schlechte Strategie nicht einfach das Fehlen einer guten Strategie, sondern vielmehr das Ergebnis von Missverständnissen und Führungsdefiziten. Die vier Merkmale schlechter Strategien sind: (1) «Fluff» – eine Form von Geschwafel, die sich als strategisches Konzept darstellt. (2) fehlender Bezug zu den Herausforderungen (3) Verwechslung der Ziele mit der Strategie und (4) falsche strategische Ziele

Schlechte Strategie ist nicht dasselbe wie keine Strategie oder eine erfolglose Strategie. Vielmehr handelt es sich um eine klar erkennbare Art und Weise, über Strategie zu denken und zu schreiben, die leider immer mehr an Boden gewinnt. Eine schlechte Strategie ist in der Regel reich an Zielen und arm an Richtlinien oder Massnahmen. Diejenigen, die solche Pseudo-Strategien formulieren, gehen davon aus, dass es nur auf Ziele ankommt. In vielen schlechten Strategien findet man Ziele, die nicht zusammenhängen und oft gar nicht durchführbar sind. Andere sind voller hochtrabender Worte und Phrasen, um diese Mängel zu verbergen.

- «Fluff»

«Fluff» ist eine oberflächliche Umformulierung des Offensichtlichen, verbunden mit einer üppigen Streuung von Schlagworten. «Fluff » tarnt sich als Expertise und Analyse. Nehmen Sie zum Beispiel die Strategie, die die Credit Suisse auf ihrer Website vorstellt: “Unsere Strategie ist es, ein führender Vermögensverwalter mit starken Investment-Banking-Fähigkeiten zu sein. “Das bedeutet, wenn man den Jargon entfernt: “Unsere grundlegende Strategie ist es, eine Bank zu sein”.

Echte Expertise und Einsicht macht ein komplexes Thema verständlich. Ein Zeichen von Mittelmäßigkeit und schlechter Strategie ist unnötige Komplexität, ein Wirbel von Worten und ein Jargon, der das Fehlen von Substanz maskiert.

- Fehlender Bezug zu den Herausforderungen

Das hört sich typischerweise so an: “Die Gesamtstrategie besteht darin, den Marktanteil des Unternehmens in jedem Markt zu erhöhen, die Kosten in jedem Geschäft zu senken und dadurch Umsatz und Gewinn zu steigern”. Eine gute Strategie ist eine Antwort auf Herausforderungen oder ein Ansatz zur Überwindung von Hindernissen. Wenn die Herausforderungen nicht definiert sind, ist es unmöglich, die Qualität der Strategie zu beurteilen. Und wenn man die Qualität einer Strategie nicht beurteilen kann, kann man aus einer schlechten Strategie nicht eine gute machen.

Wenn die Hindernisse oder Herausforderungen nicht klar sind, bekommen Sie etwas, das sich als Strategie ausgibt, aber keine gute Strategie.

- Verwechslung von Zielen mit Strategie

Das kommt dann etwa so daher: “Unsere Strategie ist einfach und klar: Wir nennen sie den 20/20-Plan: den Umsatz um 20% pro Jahr steigern und gleichzeitig eine Gewinnspanne von 20% erzielen. ”

Fragt man nach der Grundlage dieser so genannten Strategie, erhält man eine Projektion von Umsatz, Kosten, Marge und Gewinn. Aber kein Fundament in Form von Herausforderungen, Chancen, Bedrohungen, Hauptstärken, auf denen diese Projektion aufbaut. Was fehlt, sind die Hebel, mit denen sich Umsatz und Gewinn plötzlich um so viel steigern lassen. Was Sie haben, sind hochgerechnete Ziele, ein Budget oder einfach eine Wunschliste, von der Sie hoffen, dass sie irgendwie erfüllt wird. Das Ergebnis ist in der Regel Frustration, weil die Projekte so lange durchgepeitscht werden, bis die Beteiligten irgendwann nicht mehr mitmachen.

- Falsche strategische Ziele

Rumelt bringt hier zwei Beispiele:

- Die «Hundefutter-Ziele»: eine endlose und chaotische Liste von Zielen und Dingen, die nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Rumelt nennt hier ein Beispiel für einen strategischen Plan mit 47 Strategien und 148 Zielen. Für jedes Ziel wird dann das Adjektiv langfristig hinzugefügt, womit man es meist auf die lange Bank schiebt.

- Die «Blue-Sky»-Ziele: Diese Ziele sind langfristige Visionen, zu denen eine Brücke oder der Weg dorthin fehlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einer “schlechten Strategie” die Grundlage in Form einer Diagnose fehlt, und dass sie in der Folge keine brauchbaren Stossrichtungen vorgeben kann, die mit einem kohärentenPlan umgesetzt werden können.

Gute Strategie

Wie wir eine gute Strategie entwickeln, zeigen wir Ihnen in den nächsten Artikeln auf – Schritt für Schritt.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

Good Strategy / Bad Strategy Teil I

Der Weg zu einer guten Strategie

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017

Good Strategy – Bad Strategy I

Teil I

Was ist eine gute Strategie?

Englische Version / English Version

Eine gute Strategie lässt sich gemäss R. Rumelt daran erkennen, dass sie mindestens drei Elemente enthält: 1) Diagnose, 2) „Guiding Policy“ und 3) kohärentes Handeln. Er nennt das den KERNEL einer guten Strategie. Hingegen sind allein Zielsetzungen oder allgemeine Stossrichtungen noch lange keine Strategie. Ebenso wenig ist etwas strategisch, nur weil es auf C-Level entschieden worden ist.

Kaum ein Thema wird mit so vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Ansätzen angegangen wie eine Strategie. Während es für die die Bereiche Steuern, Rechnungswesen und Recht allgemein anerkannte Richtlinien, Standards und Vorschriften gibt, die meist auch offiziell abgesegnet sind, gibt es für die Strategie nichts Vergleichbares. Auf der Basis des Buches von Rumelt möchten wir einen Versuch starten, das Thema Strategie einzugrenzen und zu definieren.

Der Kernel einer Strategie

Rumelt bezeichnet die drei notwendigen und hinreichenden Elemente einer Strategie als Kernel. Eine gute Strategie kann aus mehr als nur dem Kernel bestehen, aber wenn der Kernel fehlt oder fehlerhaft ist, dann ist das ganze strategische Konstrukt auf einem schwachen Fundament aufgebaut.

Der Kernel einer guten Strategie besteht aus drei Elementen:

(1) der Diagnose, die die strategischen Herausforderungen definiert oder erklärt,

(2) den Leitlinien, um den Herausforderungen zu begegnen und

(3) eine Reihe von kohärenten Massnahmen zur Umsetzung der Leitlinien.

Was (noch) keine Strategie ist

Die Kenntnis der minimal notwendigen Komponenten einer Strategie macht es leichter zu erkennen, wenn eine Strategie grundsätzlich unvollständig ist. Hier einige Beispiele

Ein Ziel allein ist keine Strategie.

Nehmen Sie zum Beispiel diese bekannten Zwei-Zahl-Ziele, die Top-Führungskräfte gerne kommunizieren, wenn sie über ihre Strategie sprechen:

20/20 oder 10/10 für 20% Marktanteil und 20% EBIT oder 10% Wachstum und 10% Gewinn. Solche Ziele sind zwar leicht und plakativ zu kommunizieren, stellen aber keine Strategie dar. Hier fehlt schlicht das Fundament.

Nicht alles, was auf C-Level entschieden wir, ist strategisch.

Mit dem Beiwort “strategisch” wird versucht, jeglichen Entscheidungen auf Top-Level ein extra Gewicht zu geben. Aber eine Strategie besteht aus mehr als nur aus dem, was die bestbezahlten Leute im Unternehmen entscheiden.

Eine grobe strategische Stossrichtung, sei es für ein Geschäftsfeld oder das Gesamtunternehmen ist noch keine Strategie.

Die Vorgabe der Richtung ist zwar wichtig, aber sie reicht nicht aus, wenn es an konkreten Massnahmen und Projekten fehlt, die die Aktivitäten und Ressourcen in die gewählte Richtung lenken

Ein Bündel von Stärken und Chancen mit vagen Zielen ist noch keine Strategie.

Ohne Leitlinien und Stossrichtungen, wie man das Beste aus den von Stärken und Chancen machen kann, ist kein kohärentes Handeln möglich

Dies ist ein erster Schritt, um festzustellen, ob ein Unternehmen eine Strategie oder, was meist noch schlimmer ist, eine “schlechte Strategie” hat.

Bad Strategy

Im nächsten Artikel gehen wir näher auf das Thema «Bad Strategy» eingehen, um dann in den folgenden Beiträgen den Aufbau einer guten Strategie Schritt für Schritt zu beschreiben.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017