Den Kundennutzen messen

Den Kundennutzen

definieren,

messen,

visualisieren und

argumentieren

Mit der «Kundennutzenanalyse» können wir den Kundennutzen messen, visualisieren und argumentieren. Es ist didaktisch wohl das beste Instrument, um die Mitarbeiter und das Unternehmen in seinen Tätigkeiten auf den Kunden auszurichten und zu fokussieren. Damit finden Sie heraus, wo Sie sich differenzieren müssen, damit der Kunde sein Geld bei Ihnen und nicht beim Konkurrenten auf den Tisch legt.

Definition

Für was bezahlt der Kunde?

Der Kundennutzen ist das Verhältnis von Relativem Preis zur Relativen Qualität eines Produktes oder einer Dienstleitung und umfasst alle Einflussgrössen, die auf die Kaufentscheidung eines Kunden einwirken. Dabei ist der relative Preis der eigene Preis im Vergleich zu dem der wichtigsten Konkurrenten. Die relative Qualität wird bestimmt aus Sicht des Kunden, gemessen anhand der kaufentscheidenden Produkt- und Servicemerkmale und im Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten.

Messen

- Bestimmung des Strategischen Geschäftsfeldes/Segmentes

- Ermittlung der Kriterien

- Gewichtung der Kaufkriterien

- Bestimmung der Konkurrenten

- Bewertung des eigenen Unternehmens

- Bewertung der Konkurrenzunternehmen

- Ermittlung des relativen Preisniveaus

- Gewichtung zwischen Qualität und Preis

Visualisieren

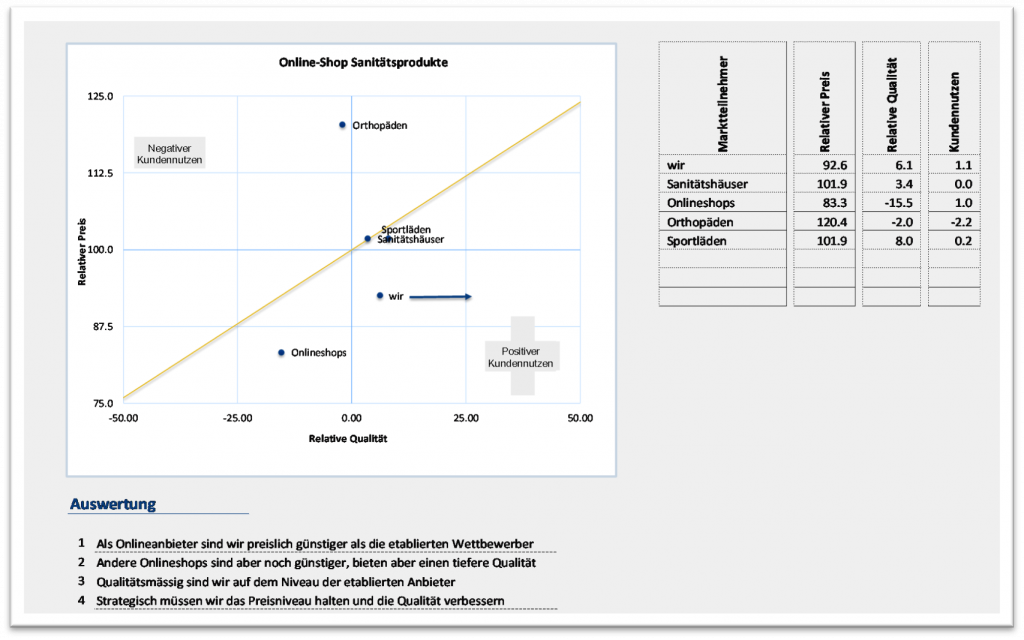

Mit Kundennutzenmatrix können wir den Kundennutzen visualisiern. Sie zeigt unsere Position im Vergleich zu den Wettbewerbern in diesem Markt. Gleichzeitig sehen wir, welche strategische Stossrichtung Erfolg verspricht.

In diesem Beispiel geht es um einen Online-Handel von Sanitätsprodukten. Wir befinden uns preislich in einer guten Position, die Qualitätsposition aber kann noch verbessert werden.

Argumentieren

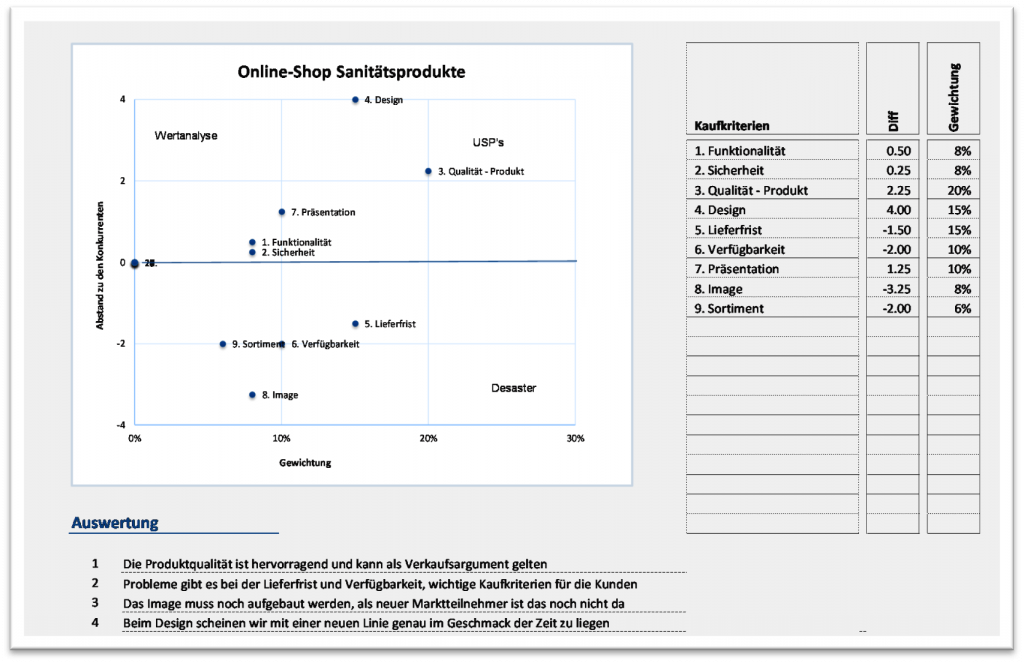

Die Attribute Chart hilft, den Kundennutzen zu argumentieren. Position der Kaufkriterien zeigt Stärken und Schwächen auf. Für den Verkauf sind „Design“ und „Produkt-Qualität“ wichtige Argumente. Bei den Schwächen finden wir „Image“, „Verfügbarkeit“, „Sortiment“ und „Lieferfrist“. Diese Kriterien müssen verbessert werden, um den Kundennutzen zu steigern.

Kundennutzen mit STRATEGY.APP

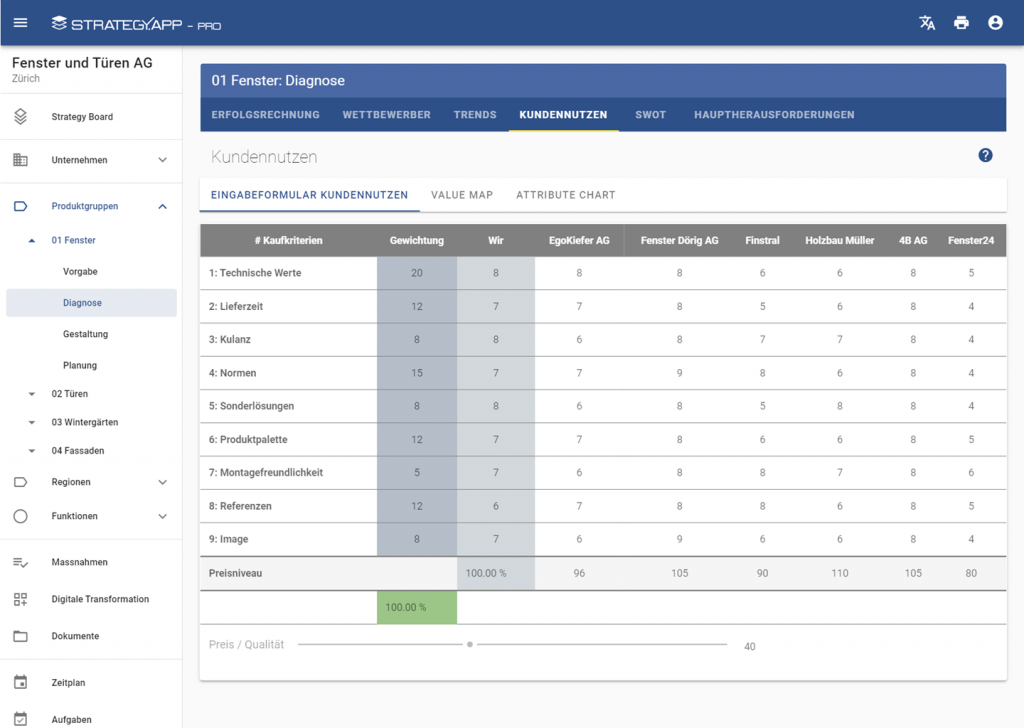

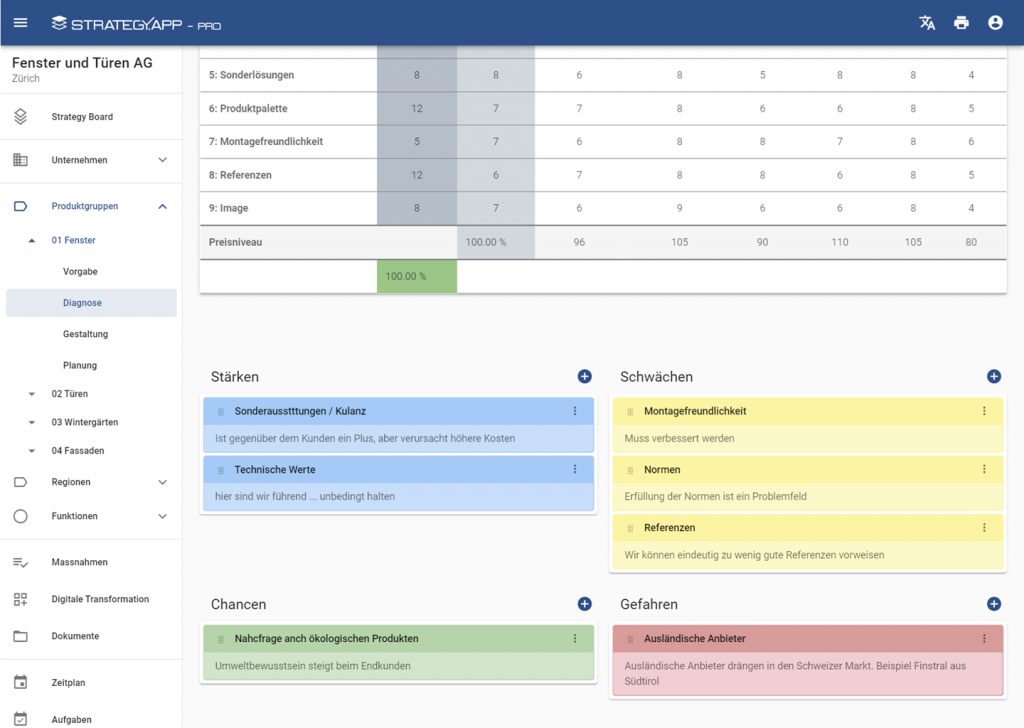

In STRATEGY.APP können wir den Kundennutzen je Geschäftsfeld ausarbeiten. Die Kaufkriterien geben wir in der Konfiguration der Instrumente vor, d.h. wir verwenden für alle Analyse die gleichen Kriterien. Dies ermöglicht es, die Ergebnisse zu vergleichen.

Wie bei jedem anderen Analyse-Tool leiten Sie nun die Stärken – Schwächen – Chancen – Gefahren aus diesen Ergebnissen ab. Diese werden in die SWOT übernommen und erscheinen dort mit dem Link zum Kundennutzen. Somit können Sie die Herkunft der SWOT-Elemente jederzeit nachvollziehen.

… analysieren Sie den Kundennutzen in der STRATEGY.APP

Wettbewerbsanalyse

De gschwinter isch de schnäller …

Mit der Wettbewerbsanalyse zeigen wir unsere relativen Vorteile gegenüber den Konkurrenz auf. Dazu vergleichen wir die Stärken des Wettbewerbers mit unseren Schwächen und deren Schwächen mit unseren Stärken. Diese Vorteile muss dann jeder Mitarbeiter jederzeit auswendig aufsagen können!

In dem hier beschriebenen Vorgehen fassen wir zuerst die wesentlichen Merkmale eines Wettbewerbers zu einem Steckbrief zusammen. Dann erstellen wir ein Profil mit den Stärken und Schwächen, das jeder Verkäufer und jeder Mitarbeiter, der mit Kunden zu tun hat, auswendig lernen muss.

Zusätzliche Kenntnisse der Wettbewerber liefern weitere Instrumente wie z. B. die Kundennutzenanalyse.

Hinweis: Ich verwende gerne auch die Bezeichnung Konkurrenz – denn Konkurrenz kommt vom lateinischen «concurrere» – zusammen um die Wette laufen; und um das geht es ja.

Vorgehen

- Auflistung der heutigen und künftigen Hauptkonkurrenten

- Übersicht

- Schlüsseldaten

- Strategischer Vergleich

Analysethemen

Wir haben für Sie in der Vorlage einige Themen aufgeführt. Diese können Sie ergänzen, anpassen oder ersetzen. Dafür soll Ihnen die folgende Liste ein paar Ideen oder Hinweise geben:

- Besitzstruktur

- Finanzzahlen

- Strategische Kennzahlen

- Grundstrategie

- Kunden

- Vertriebs und Marketingkonzept

- Produkt- und Dienstleistungsportfolio

- Kernkompetenzen

- Herstellungs- und Produktionskonzept

- Technologien und Innovation

Wir haben für Sie eine Vorlage sowie eine detaillierte Anleitung zusammengestellt, die Sie kostenlos herunterladen und direkt anwenden können.

… analysieren Sie Ihre Wettbewerber in der STRATEGY.APP

SETUP Strategieprojekt

Vorbereitung ist die halbe Miete

Wie jedes andere Projekt findet auch eine Strategieentwicklung im Umfeld von vielen anderen Projekten und Tätigkeiten statt. Es ist unumgänglich, diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten vor dem Beginn des Projektes aufzuzeigen und zu klären.

Checkliste Strategieprojekt

Um das Projekt gründlich vorzubereiten und alle Voraussetzungen zu schaffen, die für den Erfolg entscheidend sind, haben wir die Aufgaben des Projektsetups in acht Punkten zusammengefasst.

- Projektorganisation:

- Vorbereitung des Arbeitsumfeldes

- Analyse der Vorbedingungen

- Aktivitätenliste erstellen

- Projektplan entwerfen

- Projektauftrag erstellen bzw. aktualisieren

- Arbeitspakete erstellen

- Projektplan finalisierenKick-off Meeting durchführen

Tool und Anleitung herunterladen

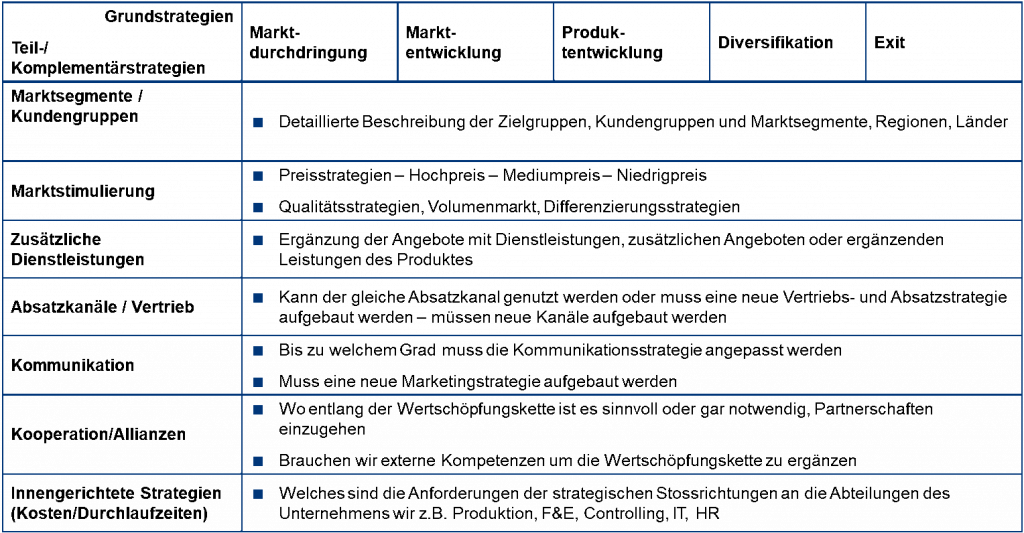

Strategien überprüfen

Für Ihre Unternehmensstrategie haben Sie eine SWOT erarbeitet und daraus die Strategischen Fragen für Ihr Unternehmen abgeleitet. Danach sind Stossrichtungen entwickelt und Massnahmen aufgesetzt worden.

Und dann stellen sich die Fragen:

- Stimmen die Herausforderungen und die Stossrichtungen überein?

- Werden alle strategischen Fragen beantwortet?

- Gibt es strategische Lücken?

- Sind die Stossrichtungen umsetzbar?

- Ist die Umsetzung der Stossrichtungen auf Kurs?

Alle diese Fragen und mehr beantworten Sie mit dem STRATEGYBOARD.

Melden Sie sich an und wir stellen Ihnen das StrategyBoard online kostenlos zur Verfügung —->

Der Marktplatz

Out of the box oder outside the box

Wir setzen den Marktplatz ganz am Anfang der Gestaltungsphase für die Entwicklung der strategischen Optionen ein – in einem meist ganztägigen Workshop unter Beteiligung des gesamten Teams, das am besten um weitere Mitarbeiter aus dem Unternehmen ergänzt wird.

Zum Auftakt werden Ideen auf Karten gesammelt, meist nur anhand einzelner Stichworte (das klassische Kartenkleben, das Sie alle kennen). Am Schluss verfügen wir über konkret ausformulierte Optionen, die nicht nur auf einem Flipchart festgehalten sind, sondern dazu die Zustimmung mehrerer Teilnehmer erhalten haben. Diskussionen tragen dazu bei, dass sich die Ideen in den Köpfen der Mitarbeiter einprägen und so zu einem gemeinsamen Gut werden.

Das Vorgehen macht Spass, lässt den Teilnehmern viel Freiraum und bringt die besten Ideen der Organisation aufs Papier und in die Köpfe der Teilnehmer.

Zutaten

Damit der Marktplatz auch richtig lebt, sollten mindesten 12 Personen daran teilnehmen. Es können aber auch bis zu 30 sein.

- Raum: Dazu nehmen wir uns einen Raum, der genügend gross ist, damit sich die Leute bewegen, in Gruppen zusammenstehen und diskutieren können. Als Faustregel gilt: Anzahl Teilnehmer mal zwei in m2.

Die eine Wand wird freigehalten, um Karten zu platzieren – entweder direkt auf der Wand oder an Pinnwänden. Jeder Teilnehmer wird ca. 5 – 10 Karten schreiben. Alle anderen Wände werden freigehalten für beschriebene Flipchartblätter. - Pinwände und Flipcharts: Dann stellen wir Flipcharts bereit und zwar ca. eines pro drei Teilnehmer. Wenn die Gruppe aus 20 Personen besteht, so stellen wir 6 oder 7 Flipcharts bereit. Auf jedem Flipchart sind ca. 15 – 20 Blätter vorbereitet, damit diese direkt ausgefüllt werden können.

- Als Vorbereitung erstellen wir auf einem morphologischen Kasten die Beschreibung der aktuellen Tätigkeiten. Alternativ kann dazu auch die eBMC verwendet werden (erweiterte Business Model Canvas). Diese Beschreibung wird als grosser Ausdruck sichtbar aufgehängt oder verteilt.

- Was brauchen wir noch: Karten – ca. 10 pro Teilnehmer. Die Farbe kann, muss aber nicht bewusst eingesetzt werden. Stifte für jeden Teilnehmer ergänzen die Zutaten.

Vorgehen

Als Einleitung legen wir nochmal die Ausprägungen unseres Unternehmens fest. Ein Vorschlag für die Dimensionen sind:

- Märkte

- Produkte

- Technologien

- Kundenbedürfnisse

- Kunden und Kundengruppen

- Absatzkanäle

Optional listen wir die bestehenden Ausprägungen auf und halten schon erste Ideen fest:

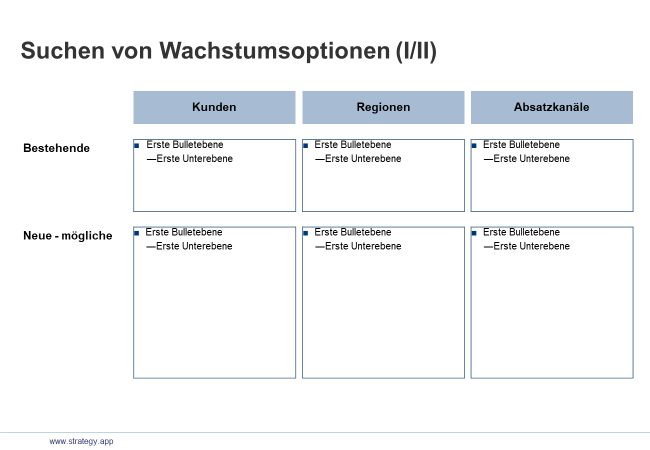

Abbildung 1: Bestehende Ausprägungen im Geschäft

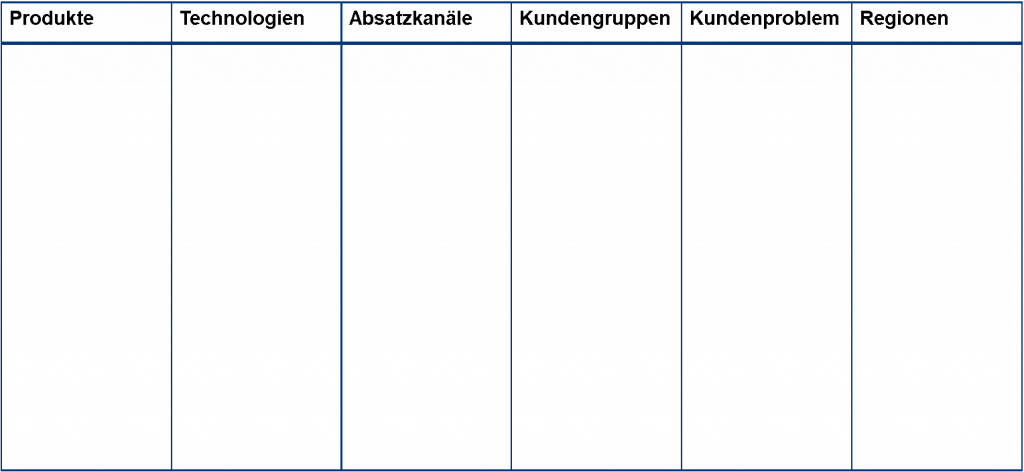

Dann suchen wir systematisch in jeder Dimension nach neuen Ideen. Man kann die Teilnehmer den Dimensionen zuordnen. D.h. dass dann eine Gruppe gezielt nach neuen Technologien sucht, die nächste nach neuen Märkten und die dritte nach neuen Absatzkanälen.

Abbildung 2: systematische Suche nach neuen Ausprägungen

Dazu gehen wir die folgenden Schritte durch:

Schritt 1

Ideen und Optionen werden von den Teilnehmern auf Karten geschrieben und diese an Pinnwänden oder direkt an einer grossen Wand angeheftet. Die Karten werden gemischt, d. h. ungeordnet präsentiert:

Schritt 2:

Die Teilnehmer stellen kurz ihre Ideen vor und erläutern den Hintergrund jeder Karte.

Schritt 3:

Im Raum wird für genügend Platz gesorgt – alle Tische werden an die Wand geschoben, und der Marktplatz wird eingerichtet. Pro 3 – 4 Teammitglieder wird ein Flipchart aufgestellt. Für ein Team von 15 Mitgliedern werden somit 3 – 5 Flipcharts im Raum platziert. Auf jedem Flipchart sind ca. 15 – 20 Blätter vorbereitet, damit diese direkt ausgefüllt werden können. Diese Flipchart sind nun die Stände auf dem Marktplatz, an dem Ideen verkauft werden, und zwar wie folgt:

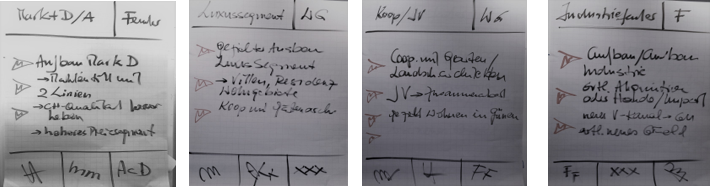

Schritt 4:

Jedes Teammitglied hat die Aufgabe, seine Ideen auf einem Flipchart zu konkretisieren, mit den Kollegen zu diskutieren und sie ihnen zu erläutern. Das können Ideen sein, die es auf den Karten festgehalten hat, aber auch ganz neue, die sich aus der Präsentation von anderen ergeben haben. Die Karten aus dem Brainstorming werden nicht weggenommen, sondern bleiben an ihrem Ort. Der Grund besteht darin, dass die gleichen Karten weiterhin Anregungen für neue Ideen sein können. Jetzt verkauft der Autor seine Idee an die Kollegen und versucht, sie zu überzeugen. Diese bezeugen das mit ihrer Unterschrift, d.h. die Währung auf diesem Marktplatz sind die Unterschriften – und verkauft werden natürlich die Ideen. Ideen oder Vorstellungen, die nicht mindestens drei Kollegen überzeugen, scheiden aus.

Schritt 5:

Sobald eine Idee oder Option die Unterschriften von mindestens 3 Personen erhalten hat, wird jede weitere Diskussion unterbunden. Dies ist die Aufgabe des Moderators. Er entfernt das Flipchart und heftet es der Reihe nach an den dafür vorgesehenen Platz an der Wand des Raumes. Wir empfehlen, diese gleich zu nummerieren.

Schritt 6

Die auf den Flipcharts aufgeführten Optionen werden von den «Eigentümern» präsentiert und nochmal erläutert.

Schritt 7:

Die so zusammengestellten und diskutierten Optionen werden nun gebündelt, d.h. wenn es Überschneidungen oder Doppelnennungen gibt, dann legen wir diese zusammen.

Als nächstes geht es darum, diese Optionen zu erfassen, zu beschreiben und zu bewerten:

Für die Bewertung dieser Ideen oder Optionen setzen wir das Instrument Adjacencies ein.

Mit STRATEY.APP werden diese Optionen nun erfasst und dann weiter ausgearbeitet.

Erfassen und Bewerten der strategischen Optionen in STRATEGY.APP

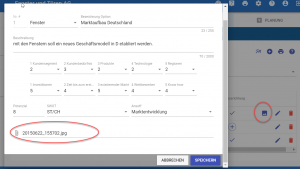

Wir erfassen alle Optionen im Programm und bewerten diese nach den beiden Dimensionen

- Abstand zum Kerngeschäft und

- Abstand zum Erfolg

Als Ergebnis bekommen wir eine Liste von Optionen, die den jeweiligen Geschäftsfeldern zugeordnet sind.

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, die Flip-Charts ins Programm zu laden. Damit können wir jederzeit die Herleitung sehen.

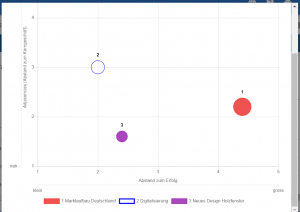

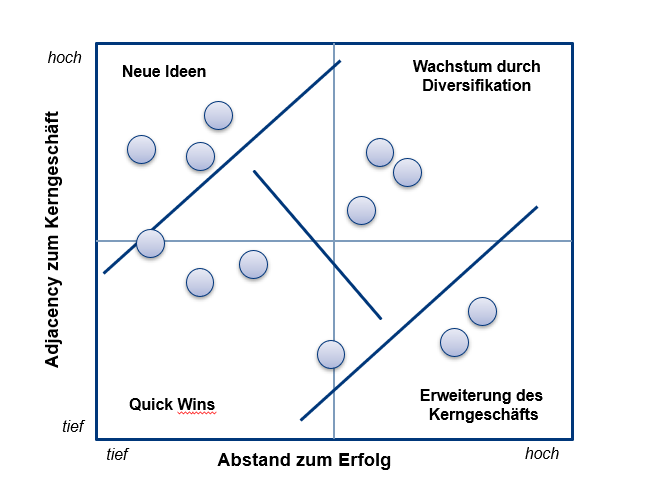

Das Adjacency-Diagramm zeigt uns nun, wo die einzelnen Optionen zu liegen kommen. Daraus können wir die Stossrichtungen auswählen und darauf die nächsten Schritte einleiten.

Siehe dazu unser Whitepaper Adjacencies

Adjacencies

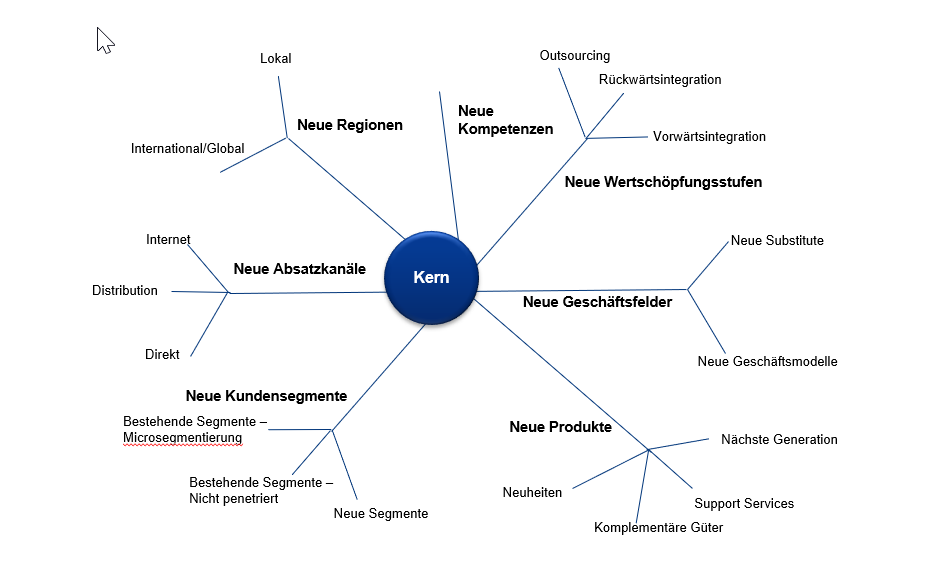

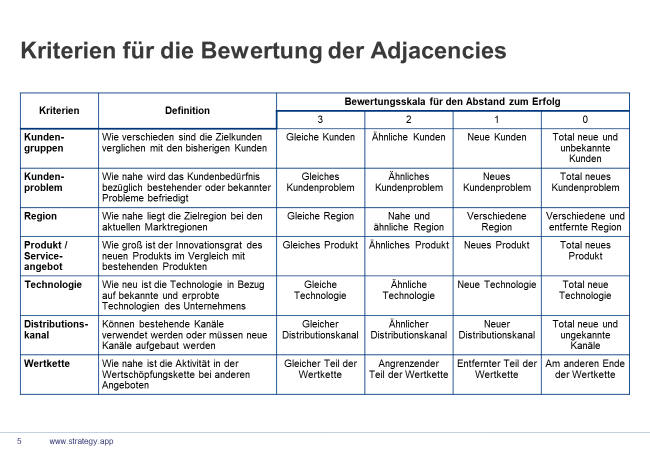

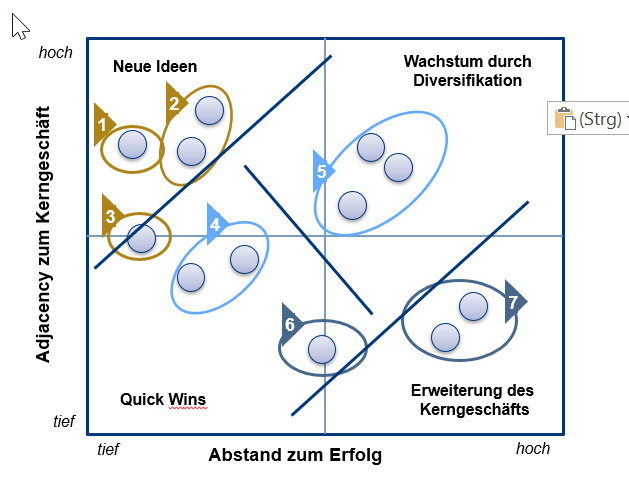

Die Adjacency-Methode beruht auf einer ähnlichen Philosophie wie die Ansoff-Matrix, benutzt aber zusätzliche Kriterien. Während die Ansoff-Matrix mit den Dimensionen Produkt und Markt arbeitet, stehen bei der Adjacency-Methode die Dimensionen Abstand zum Kerngeschäft und Abstand zum Erfolg im Mittelpunkt.

Für den Abstand zum Kerngeschäft nehmen wir die beiden Ansoff-Kriterien Markt und Produkt und ergänzen diese um die Bereiche Technologie, Absatzkanal, Regionen, Wertschöpfungskette (Vorwärts- und Rückwärtsintegration), Anwendungen und evtl. noch weitere.

Für die Dimension Abstand zum Erfolg arbeiten wir mit Kriterien wie z.B. Höhe der notwendigen Investitionen oder Dauer bis zum ersten Umsatz.

Da das Risiko und damit die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg mit der Distanz zum bestehenden Geschäft grösser werden, gelten folgende Regeln:

- Entwickle neue Geschäfte in benachbarten (anliegend = adjacent) Bereichen

- Entwickle neue Geschäfte nicht gleichzeitig in mehr als einer Dimension (bei Ansoff wäre das die Diversifikation)

Abbildung 1: Ausbau des Kerngeschäfts in verschieden Dimensionen

Das Vorgehen gliedert sich in folgende Schritte:

- Definition des Kerngeschäfts

- Festlegen der Kriterien für den Abstand vom Kerngeschäft (Adjacency)

- Definition der Kriterien für den Abstand zum Erfolg

- Entwickeln von strategischen Optionen (dazu eignet sich die Marktplatz-Methode)

- Bewertung von Adjacencies und Abstand zum Erfolg für jede strategische Option

- Berechnen des Adjacency-Portfolios (siehe Excel-Werkzeug)

- Auswahl der Optionen und Ausarbeitung der strategischen Stossrichtungen

Vorgehen:

1. Definition des Kerngeschäftes

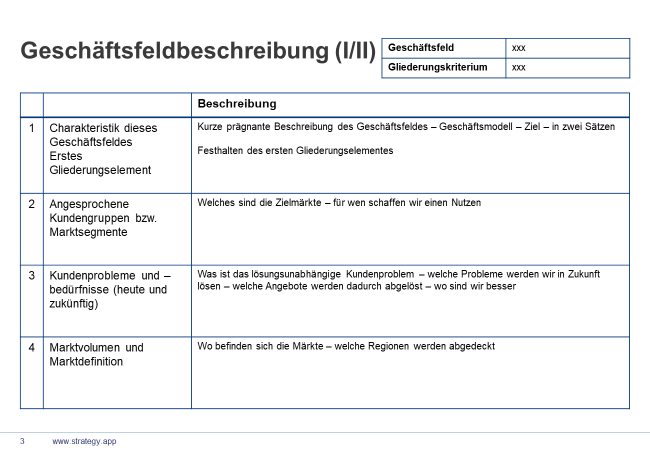

In einem ersten Schritt wird das Kerngeschäft durch die Beschreibung der Geschäftsfelder festgelegt. Eine Anleitung dazu finden Sie in den beiden Whitepapers «Geschäftsfeldgliederung» und «Geschäftsfeldbeschreibung».

Abbildung 2: Geschäftsfeldbeschreibung

2. Festlegen der Kriterien für den Abstand vom Kerngeschäft (Adjacency)

Die Kriterien Markt / Kundengruppen, Produkte, Technologien, Absatzkanäle und Regionen helfen uns, den Abstand zum Kerngeschäft zu messen. Sind alle gleich, bleiben wir im Kerngeschäft – je mehr davon neu sind, desto weiter bewegen wir uns weg.

Diese Kriterien gilt es zu diskutieren, genau zu definieren und mit einer Werteskala zu versehen, z.B. mit Werten von 1 bis 3, mit denen der Abstand vom Kerngeschäft angegeben wird.

Abbildung 3: Festlegen der Kriterien für die Dimension Adjacency

3. Definition der Kriterien für den Abstand zum Erfolg

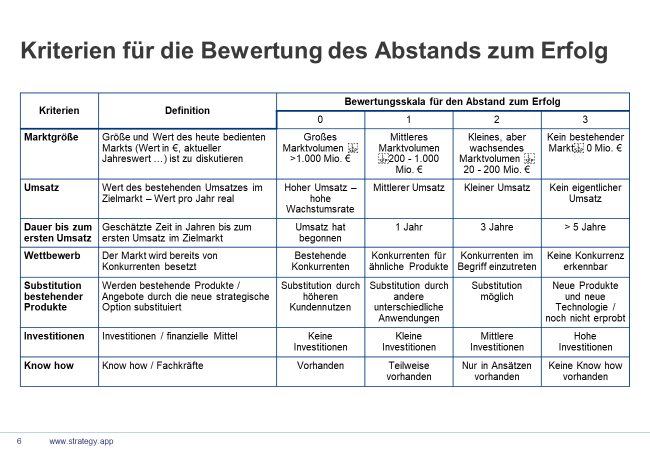

Hier schlagen wir die folgenden sechs Kriterien vor: Marktgrösse – Umsatz – Dauer bis zum ersten Umsatz – Wettbewerb – Substitution bestehender Produkte – Investitionen

Auch diese Kriterien sollen diskutiert, definiert und mit einer Werteskala versehen werden, z.B. wird das zu erwartende Marktvolumen mit Zahlen von 1 bis 3 bewertet.

Abbildung 4: Beschreibung der Kriterien für den Abstand zum Erfolg

4. Entwickeln von strategischen Optionen

Für die Ausarbeitung und das Zusammenstellen der strategischen Optionen und Stossrichtungen empfehlen wir die Methode „Marktplatz“ (auch dazu werden wir in Kürze ein Whitepaper zur Verfügung stellen). Aber auch andere Methoden können hier zum Einsatz kommen, wie z.B. das Brainstorming oder die systematische Ableitung aus der SWOT-Analyse. Oder wir verwenden einfache Formulare, mit denen Potenziale in jede Richtung (Dimension) gesucht werden.

Abbildung 5: Erarbeiten von strategischen Optionen

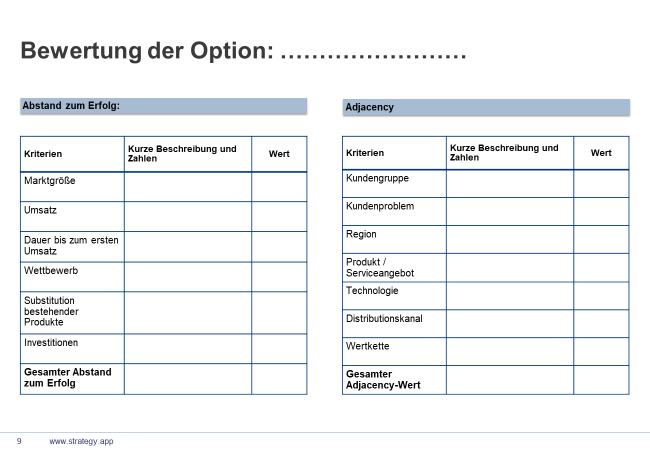

5. Bewertung von Adjacencies und Abstand zum Erfolg für jede strategische Option

Für jede Idee oder jede Option wird jetzt der Abstand zum Kerngeschäft und der Abstand zum Erfolg anhand der vorgegebenen Kriterien bewertet. Eine kurze Beschreibung der Diskussion hilft beim späteren Gebrauch oder bei einer Überarbeitung.

Abbildung 6: Bewertung der strategischen Optionen

6. Berechnen des Adjacency-Portfolios (siehe Excel-Werkzeug)

Zur Berechnung des Portfolios stellen wir Ihnen ein Excel-Werkzeug zur Verfügung. Das Resultat zeigt auf einen Blick die Risikopositionen der einzelnen Optionen auf, vom Ausbau des Kerngeschäftes bis zur Diversifikation, die nichts mehr mit dem bestehenden Geschäft zu tun hat.

Abbildung 7: Bewertung der Optionen (Excel-Tool oder direkt in STRATEGY.APP)

7. Auswahl der Optionen und Beschreibung der strategischen Stossrichtungen

Anhand des Risiko-Portfolios lassen sich die Stossrichtungen aufteilen und priorisieren.

Die Matrix lässt sich grob in 4 Felder unterteilen:

- Nahe am Kerngeschäft und kleiner Abstand zum Erfolg (unten links):

- Dies sind die Quick-Wins. Sie können schnell umgesetzt werden und befinden sich im Kerngeschäft. Vielfach sind das dann auch keine grossen Strategien, sondern eher Sofortmassnahmen

- Nahe am Kerngeschäft, aber grosser Abstand zum Erfolg (unten rechts):

- Dies ist der strategische Ausbau des Kerngeschäfts. Neue, teilweise grosse und daher eben strategische Investitionen ins bestehende Geschäft. Darunter fällt z.B. der Bau einer neuen Fabrik.

- Fern vom Kerngeschäft mit kleinem Abstand zum Erfolg (links oben):

- Das sind vielfach Ideen für neue Geschäfte in der Form von Tests oder Pilotprojekten. Manchmal wird hier der Aufwand ganz einfach unterschätzt. Trotzdem kann es sinnvoll sein, gezielt Versuche zu starten oder etwas auszuprobieren, ohne zu viel zu investieren. Damit kann das Risiko unter Kontrolle gehalten werden.

- Fern vom Kerngeschäft mit grossem Abstand zum Erfolg (rechts oben):

- Hier handelt es sich um wirkliche Diversifikation. Diese birgt nicht nur ein hohes Risiko in sich, sondern kostet auch einiges. Wir empfehlen, diese Optionen noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen und erst nach Abwägung aller Risiken und Argumente anzugehen.

Die Ausarbeitung eines Businessplans und einer Risikobetrachtung kann jetzt auf dieser Basis aufbauen.

Bewertung der strategischen Optionen mit Adjacency in STRATEGY.APP

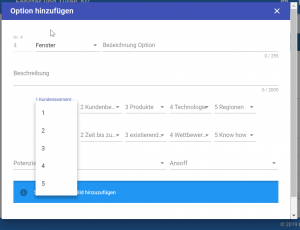

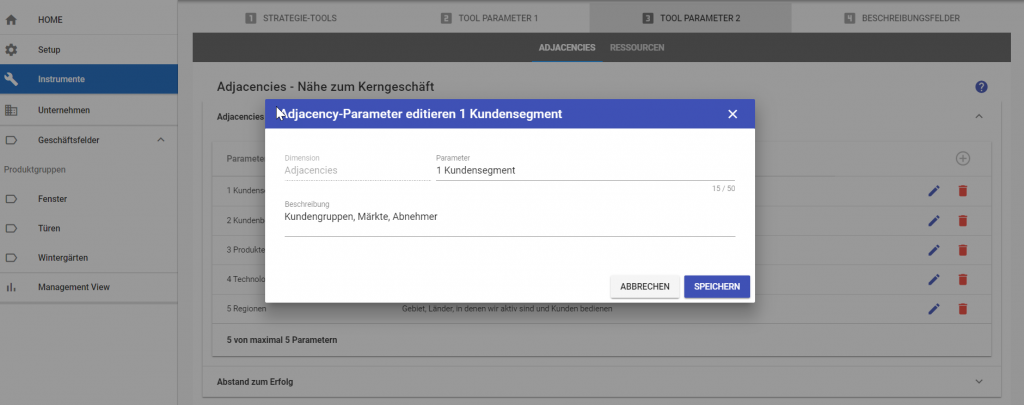

In STRATEGY.APP werden die Parameter für das Tool Adjacencies in den Parametern für die Instrumente vorgegeben:

Abbildung 9: Eingabe der Parameter für Adjacency

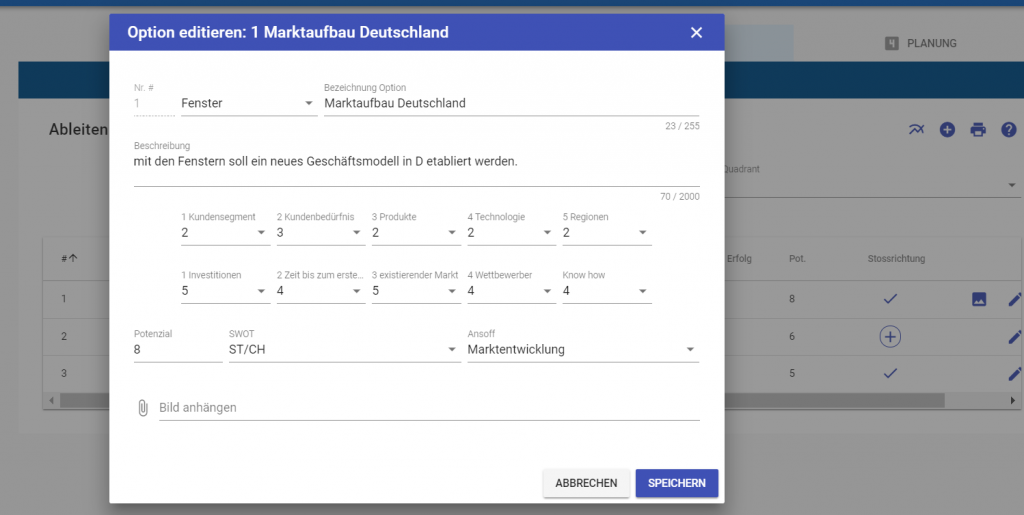

Die strategischen Optionen, die wir erarbeitet haben, werden demgemäss einzeln bewertet:

Abbildung 10: Bewertung der einzelnen Optionen

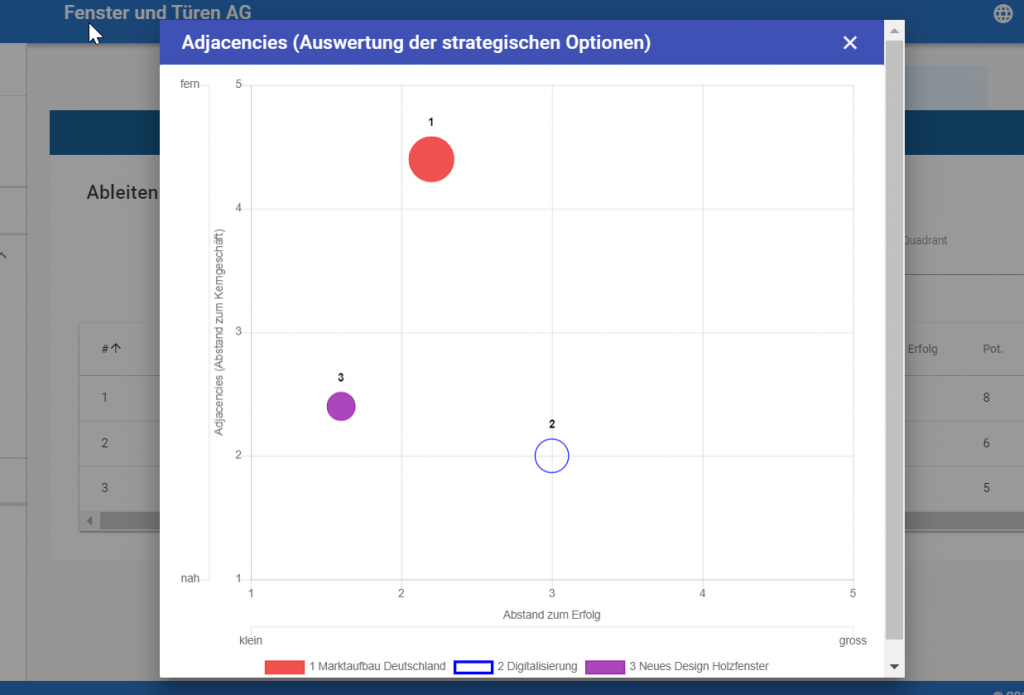

Die Auswertung zeigt die Position der Optionen auf der Adjacency-Matrix an:

Abbildung 11: Position der Optionen auf der Adjacency-Matrix

Danach werden die Optionen für die weitere Bearbeitung ausgewählt und als Stossrichtungen beschrieben und quantifiziert.

Hinweis: Agilität

Hier noch ein Hinweis auf das Thema Agilität: STRATEGY.APP erlaubt es einerseits, jederzeit neue Optionen aufzunehmen, aus den Optionen neue Stossrichtungen aufzubauen. Andererseits können laufende Stossrichtungen jederzeit gestoppt oder zurückgestellt werden. Der Businessplan und die Massnahmen werden dann automatisch angepasst bzw. herausgenommen. Damit kann jederzeit auf Veränderungen im Umfeld reagiert werden.

Wir haben für Sie hier ein praktisches Tool (xls) sowie eine Vorlage für Power-Point vorbereitet, die Sie herunterladen können:

Geschäftsfeldbeschreibung

Wie wir bei der Geschäftsfeldgliederung gesehen haben, kann ein Unternehmen nach einer von 5 – 7 Dimensionen in Geschäftsfelder gegliedert werden. Ein Geschäftsfeld ist einfach gesagt eine Produkt-/Markteinheit mit klar definierten Kunden und Konkurrenten – wenn sie nach Produkten und Kundengruppen definiert wurde. Sie kann aber auch eine Technologieeinheit oder eine Einheit bezüglich Absatzkanäle sein. Und mit einer von der Konkurrenz unterschiedlichen Segmentierung können die Spielregeln des Marktes auf den Kopf gestellt werden.

Bei der Beschreibung wird das führende Gliederungselement hervorgehoben, und weiter werden die Ausprägungen in den anderen Dimensionen beschrieben, die da sind … Kundengruppen, Kundenbedürfnis, Produkte, Absatzkanäle, Regionen, Technologien.

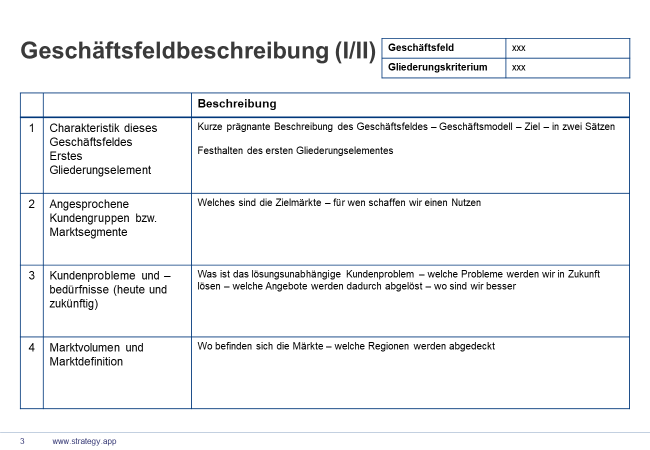

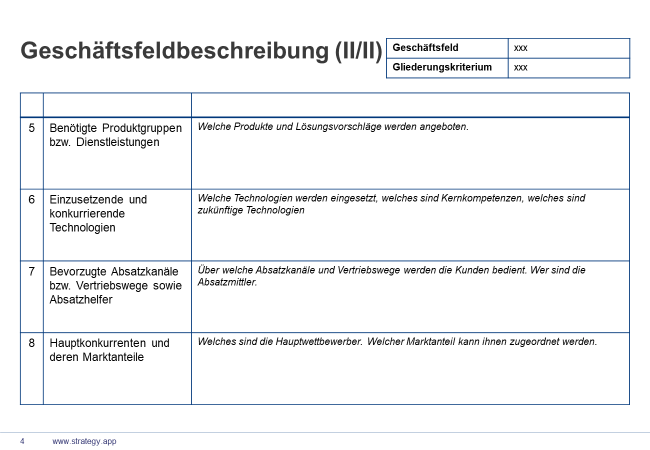

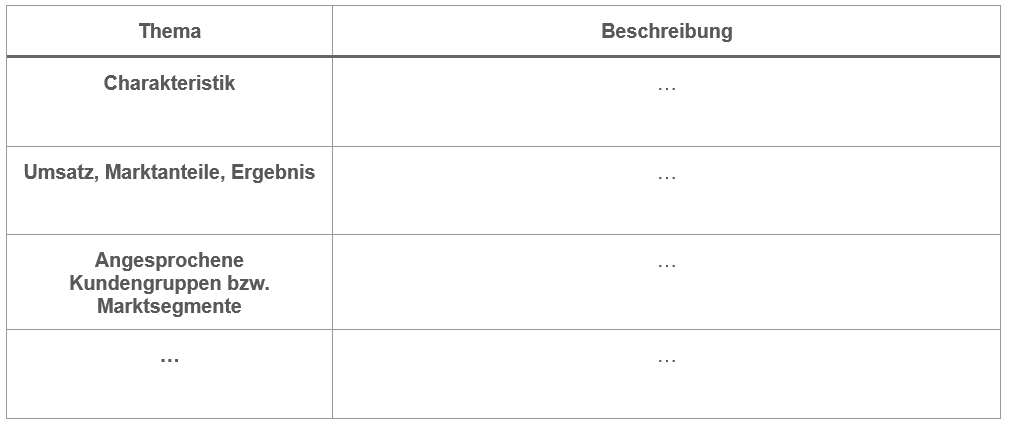

Die Beschreibung ist eine einfache Übersicht, die die wichtigsten Eigenschaften und Zahlen eines Geschäftsfeldes zusammenfasst:

- Charakteristik des Geschäftsfeldes: Kurze und prägnante Beschreibung in ein bis zwei Sätzen. Festhalten des ersten Gliederungselementes.

- Kundengruppen bzw. Marktsegmente: Welches sind die Zielmärkte; für wen schaffen wir einen Nutzen

- Kundenproblem: Zu befriedigende Kundenbedürfnisse; was ist das lösungsunabhängige Kundenproblem? Welche Probleme wollen wir in Zukunft lösen? Welche Angebote werden dadurch abgelöst? Wo sind wir besser als der Wettbewerber? Siehe dazu auch Whitepaper Kundennutzen

- Marktvolumen und Marktdefinition: wir gross ist das Gesamtvolumen in Einheiten oder Geldbeträgen. Wo befinden sich die Märkte, welche Regionen werden abgedeckt.

- Produktgruppen und Dienstleistungen: Welche Produkte und Lösungsvorschläge werden angeboten.

- Technologien: Welche Technologien werden eingesetzt, welches sind Kernkompetenzen, welches sind zukünftige Technologien

- Absatzkanäle: Über welche Absatzkanäle und Vertriebswege werden die Kunden bedient. Wer sind die Absatzmittler.

- Wettbewerber und deren Marktanteile: Welches sind die Hauptwettbewerber. Welcher Marktanteil kann ihnen zugeordnet werden.

Wir stellen hier zwei Instrumente vor:

- Die klassische Methode mit einem bewährten Formular

- Eine zeitgemässe Methode nach dem „ergänzten Business Model Canvas“ (eBMC, das ist die BMC ergänzt um die Elemente Kundennutzen und Technologien).

Diese Instrumente bildet die Basis, um in der Phase zwei, der Gestaltungsphase, die strategischen Optionen zu kreieren und auszuformulieren. Dabei bleibt offen, die ursprünglichen Geschäftsmodelle verändert werden oder ob auch neue Geschäftseinheiten geschaffen werden.

Klassische Methode

Im einfachen klassischen Modell folgen wir den Dimensionen der Geschäftsfeldgliederung und legen folgende Formulare vor:

Modell „Canvas“

Alexander Osterwalder und Yves Pigneur haben 2011 ein hervorragendes Buch zum Thema „Business Model Generation“ geschrieben. Es eignet sich vor allem hervorragend, um bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Wir haben dieses Modell erweitert zur „eBMC“, der erweiterten Business Model Canvas und nehmen es hier zum Anlass, Ihnen eine etwas andere Art der Geschäftsfeldbeschreibung vorzuschlagen – oder ist sie gar nicht so anders? Sie werden gleich die Dimensionen der Geschäftsfeldgliederung wiedererkennen. Sie sind hier etwas anders geordnet und benannt – aber die Darstellung hilft vor allem, später die strategischen Optionen im Bezug zu den Elementen des Gescäftsfeldes darzustellen und das Geschäftsmodell noch einmal zu hinterfragen.

Wir haben die BMC um zwei Elemente ergänzt und nennen sie deshalb auch die eBMC – die erweiterte Business Model Canvas:

Das Kundenproblem oder das Kundenbedürfnis:

Dieser Baustein steht für das Kundenproblem, das ein Unternehmen lösen will – und zwar geht es um das «lösungsunabhängige Kundenproblem». Wir benutzen die Begriffe «Kundenproblem» – «Kundenbedürfnis» und «Kundenwunsch» als Synonyme. Das Kundenproblem ist häufig latent vorhanden und wird auf der Basis von neuen Technologien durch neue Produkte oder Dienstleistungen nur anders und meist besser gelöst. Hier hakt das Thema Innovation ein.

Die Schlüsseltechnologien:

Dieser Baustein steht für die technischen Lösungen, die hinter einem Produkt oder einer Dienstleistung stehen. Technologien haben meist einen bestimmten Lebenszyklus und werden nach einer gewissen Zeit von neuen Technologien abgelöst, die ein Kundenproblem oder Kundenbedürfnis besser und günstiger lösen. Damit setzt ein Substitutionsprozess ein, der zur Ablösung bestehender Produkte im Markt führt.

Geschäftsfeldbeschreibung mit den eBMC:

Geschäftsfeldbeschreibung mit dem erweiterten Business Model Canvas

Dieses Modell hat 11 Dimensionen und wir stellen die Beschreibung der einzelnen Dimensionen im Folgenden dar:

Das lösungsunabhängige Kundenproblem

- Welches Kundenproblem wollen wir lösen oder welches Kundenbedürfnis wollen wir befriedigen?

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Welches ist der Hintergrund einer Problemlösung?

- Welches sind die wirklichen Kaufkriterien aus Sicht des Kunden?

- Welche Kaufkriterien werden von unseren Produkten besser abgedeckt?

- Was bringt den Kunden dazu, das Geld bei uns auf den Tisch zu legen statt bei der Konkurrenz?

Schlüssel-Technologien

- Welche bestehenden Lösungstechnologien stehen hinter den Produkten?

- In welcher Lebensphase befinden sich diese Technologien?

- Wo stehen neue Erfindungen an, und welche Kundenprobleme können damit (viel) besser gelöst werden?

- Wo und in welchen Technologien hat unser Unternehmen Kompetenzen – einen Vorsprung vor dem Wettbewerber und damit Kernkompetenzen?

- Bei welchen Kaufkriterien können wir markante Verbesserungen vornehmen?

Kundengruppen

Der Baustein Kundensegmente definiert die verschiedenen Gruppen von Personen und Organisationen, die das Geschäftsfeld erreichen und bedienen will.

- Für wen schaffen wir Nutzen?

- Wer sind unsere wichtigsten Kunden?

Arten von Kundensegmenten:

- Massenmarkt

- Nischenmarkt

- Segmentierte Märkte

- Diversifizierte Märkte

- Multi-sided Märkte

Lösungsangebot / Produkte

Der Baustein Lösungsangebot beschreibt das Paket von Produkten und Dienstleistungen, das für ein bestimmtes Kundensegment Wert schöpft.

- Welchen Nutzen vermitteln wir dem Kunden?

- Welche Probleme unseres Kunden helfen wir zu lösen?

- Welche Kundenbedürfnisse erfüllen wir?

- Welche Produkt- und Dienstleistungspakete bieten wir jedem Kundensegment an?

Beispiele von Produkten / Angeboten:

- Neuheit

- Anpassung an Kundenwünsche

- Arbeit erleichtern

- Design

- Marke/Status

- Kostenreduktion

- Risikominderung

- Verfügbarkeit

- Bequemlichkeit/Anwendungsfreundlichkeit

Absatzkanäle / Vertriebswege

Der Kanäle-Baustein beschreibt, wie ein Unternehmen seine Kundensegmente erreicht und anspricht, um ein Wertangebot zu vermitteln.

- Über welche Kanäle wollen unsere Kundensegmente erreicht werden?

- Wie erreichen wir sie jetzt?

- Wie sind unsere Kanäle integriert?

- Welche funktionieren am besten?

- Welche sind am kosteneffizientesten?

- Wie integrieren wir sie in die Kundenabläufe?

Kanaltypen:

- Verkaufsabteilung

- Internetverkauf

- Eigene Filialen

- Partnerfilialen

- Grosshändler

Kundenbeziehungen

Der Baustein Kundenbeziehungen beschreibt die Arten von Beziehungen, die ein Unternehmen mit bestimmten Kundensegmenten eingeht.

- Welche Art von Beziehung erwartet jedes unserer Kundensegmente von uns?

- Welche haben wir eingerichtet?

- Wie kostenintensiv sind sie?

- Wie sind sie in unser übriges Geschäftsmodell integriert?

Kategorien von Kundenbeziehungen:

- Persönliche Unterstützung

- Individuelle persönliche Unterstützung

- Selbstbedienung

- Automatisierte Dienstleistungen

- Communitys

- Mitbeteiligung

Einnahmen / Einnahmequellen

Der Baustein Einnahmequellen steht für die Einkünfte, die ein Unternehmen aus jedem Kundensegment bezieht (Umsatz minus Kosten gleich Gewinn).

- Für welchen Nutzen sind unsere Kunden wirklich zu bezahlen bereit?

- Wofür bezahlen sie jetzt?

- Wie bezahlen sie jetzt?

- Wie würden sie gerne bezahlen?

- Wie viel trägt jede Einnahmenquelle zum Gesamtumsatz bei?

Möglichkeiten, Einnahmequellen zu erschliessen:

- Verkauf von Wirtschaftsgütern

- Nutzungsgebühr

- Mitgliedsgebühren

- Verleih/Vermietung/Leasing

- Lizenzen

- Maklergebühren

- Werbung

Schlüssel-Ressourcen

Der Baustein Schlüsselressourcen beschreibt die wichtigsten Wirtschaftsgüter, die für das Funktionieren eines Geschäftsmodells notwendig sind.

- Welche Schlüsselressourcen erfordern unsere Nutzenangebote?

- Unsere Distributionskanäle?

- Kundenbeziehungen?

- Einnahmequellen?

Kategorisierung von Schlüsselressourcen:

- Physisch

- Intellektuell

- Menschlich

- Finanziell

Schlüssel-Aktivitäten

Der Baustein Schlüsselaktivitäten beschreibt die wichtigsten Dinge, die ein Unternehmen tun muss, damit sein Geschäftsmodell funktioniert.

- Welche Schlüsselaktivitäten erfordern unsere Nutzenangebote?

- Unsere Distributionskanäle?

- Kundenbeziehungen?

- Einnahmequellen?

Kategorisierungsmöglichkeiten von Schlüsselaktivitäten:

- Produktion

- Problemlösung

- Plattform/Netzwerk

Schlüssel-Partner

Der Baustein Schlüsselpartnerschaften beschreibt das Netzwerk von Lieferanten und Partnern, die zum Gelingen des Geschäftsmodells beitragen.

- Wer sind unsere Schlüsselpartner?

- Wer sind unsere Schlüssellieferanten?

- Welche Schlüsselressourcen beziehen wir von Partnern?

- Welche Schlüsselaktivitäten üben Partner aus?

Motivationen für die Bildung von Partnerschaften:

- Optimierung und Mengenvorteil

- Minderung von Risiken und Unsicherheiten

- Akquise bestimmter Ressourcen und Aktivitäten

Kosten / Aufwand

Die Kostenstruktur beschreibt alle Kosten, die bei der Ausführung eines Geschäftsmodells anfallen.

- Welches sind die wichtigsten mit unserem Geschäftsmodell verbundenen Kosten?

- Welche Schlüsselressourcen sind am teuersten?

- Welche Schlüsselaktivitäten sind am teuersten?

Geschäftsmodell-Kostenstrukturen:

- Kostenorientiert

- Nutzenorientiert

Merkmale von Kostenstrukturen:

- Fixkosten

- Variable Kosten

- Mengenvorteile

- Verbundvorteile

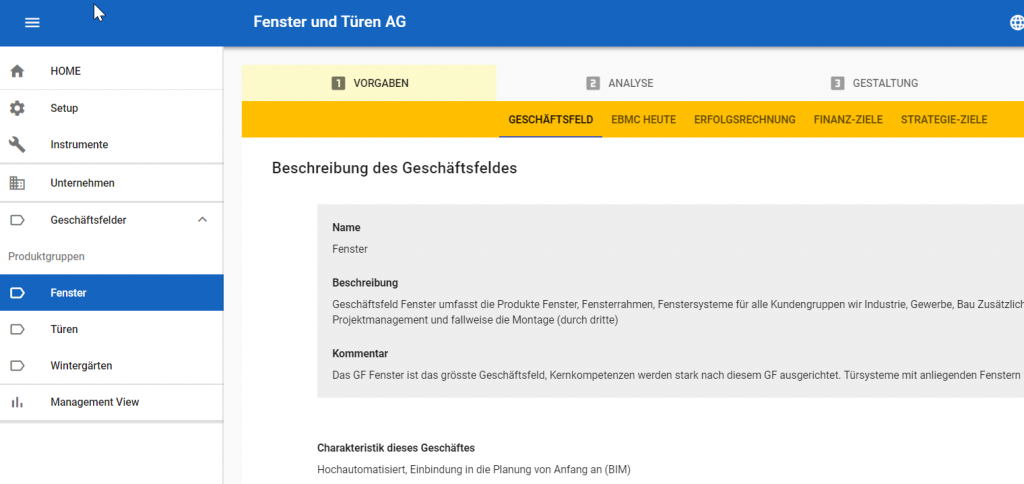

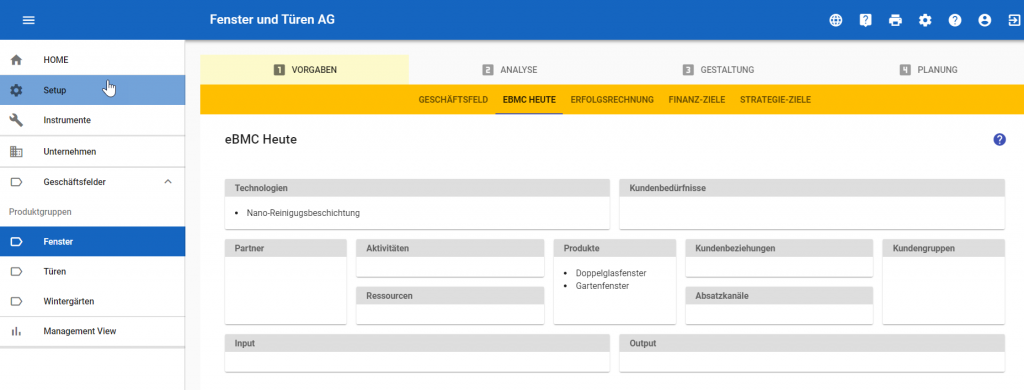

Beschreiben der Geschäftsfelder in STRATEGY.APP

Unter dem Menu-Punkt Geschäftsfeld -> Vorgaben können wir die Geschäftsfelder beschreiben, entweder mit dem klassischen Formular oder mit der Methode eBMC:

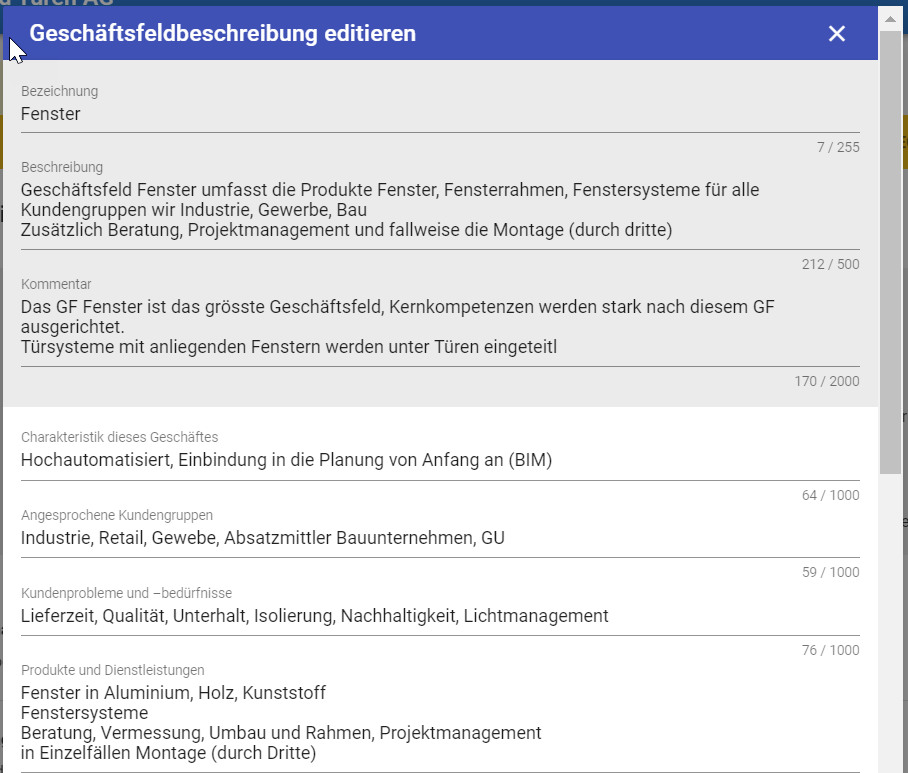

Der Menupunkt Geschäftsfeld zeigt die Beschreibung an:

Der Klick auf das Edit-Icon rechts oben öffnet das Editierfenster und die einzelnen Felder zur Beschreibung können eingegeben oder angepasst werden:

Alternativ kann das eBMC herangezogen werden:

Ein Klick auf ein beliebiges Feld öffnet das Editierfenster und die Werte können eingegeben, angepasst oder gelöscht werden:

Wir haben für Sie hier ein Beispiel als praktische Vorlage zusammengestellt, dass Sie herunterladen können (PPT):

Geschäftsfeldgliederung

Geschäftsfeldgliederung

Dieses Instrument hilft, das Unternehmen in Geschäftseinheiten zu gliedern, die die Einheiten für die strategische Steuerung des Unternehmens bilden. Eine solche Geschäftseinheit wird dann ein „Strategisches Geschäftsfeld“ genannt und die strategischen Kennzahlen werden auf solche Geschäftsfelder angewendet. Man nannte diese Geschäftsfelder früher auch „Produkt-Markt-Kombinationen“, was aber etwas zu kurz greift, denn es gibt ca. 6 – 8 Dimensionen, nach denen das Unternehmen in Geschäftseinheiten gegliedert werden kann.

Whitepaper und Beispiel herunterladen

Hinweis:

Wir verwenden die drei Begriffe Kundenproblem, Kundenbedürfnis und Kundenwunsch als Synonyme. Es lässt sich trefflich darüber diskutieren, welches der bessere ist und je nach Art des Geschäftes ist das auch unterschiedlich. Während der Verkäufer von Löschanlagen klar ein Problem löst, befriedigt ein Gourmet-Restaurant eher ein Bedürfnis. So verstehen sich die einen Unternehmen als Problemlöser, andere als Bedürfnisbefriediger und wieder andere als Wunscherfüller. Wir verwenden in der Regel das Original und überlassen es Ihnen, den für Sie richtigen Begriff zu verwenden .

Um eine praktikable Gliederung anzuwenden, stellen wir hier 11 Checkfragen zu Verfügung – es ist jedoch klarzustellen, dass es „die beste“ Gliederung nicht gibt. Für diese Geschäftsfelder werden dann die Geschäftsfeldstrategien ausgearbeitet. Die Organisation kann, muss aber nicht, am Schluss mit der Geschäftsfeldgliederung übereinstimmen.

Warum Geschäftsfeldgliederung?

Die strategische Steuerung des Unternehmens erfordert Steuerungs- und Informationseinheiten, die für die langfristigen Anpassung und Ausrichtung des Unternehmens an die Entwicklungen und Marktgegebenheiten eine Einheit bilden. Diese können somit jeweils individuell angepasst und gesteuert werden. Strategische Führung orientiert sich an der Entwicklung der Märkte, der Technologien und der Kundenprobleme mit einem langfristigen Zeit- und Wirkungshorizont. Entsprechend sind die Geschäftsfelder einer Unternehmung den Gegebenheiten entsprechend zu strukturieren, um sie rechtzeitig den geänderten oder sich ändernden Marktgegebenheiten anpassen zu können.

Änderungen der Marktumgebung, der Kundenprobleme oder der Technologien können zu Änderungen dieser Geschäftsfeldstrukturen führen. Des Weiteren ermöglicht die Geschäftsfeldgliederung, die eigene Marktleistung gegenüber der Konkurrenz vergleichbar zu machen – oder aber mit einer ganz anderen Struktur der Konkurrenz aus dem Wege zu gehen.

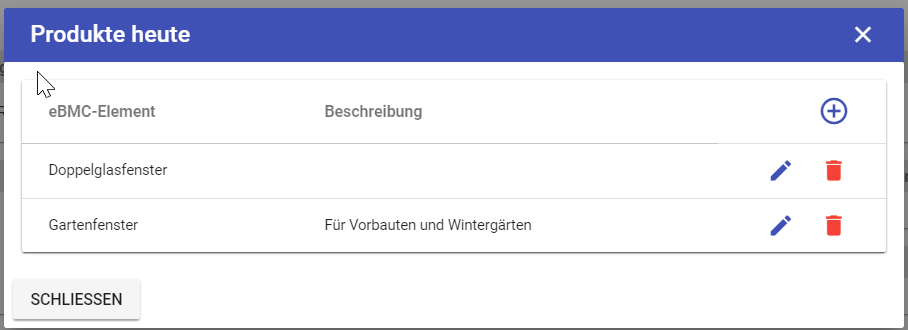

Möglichkeiten der Geschäftsfeldgliederung

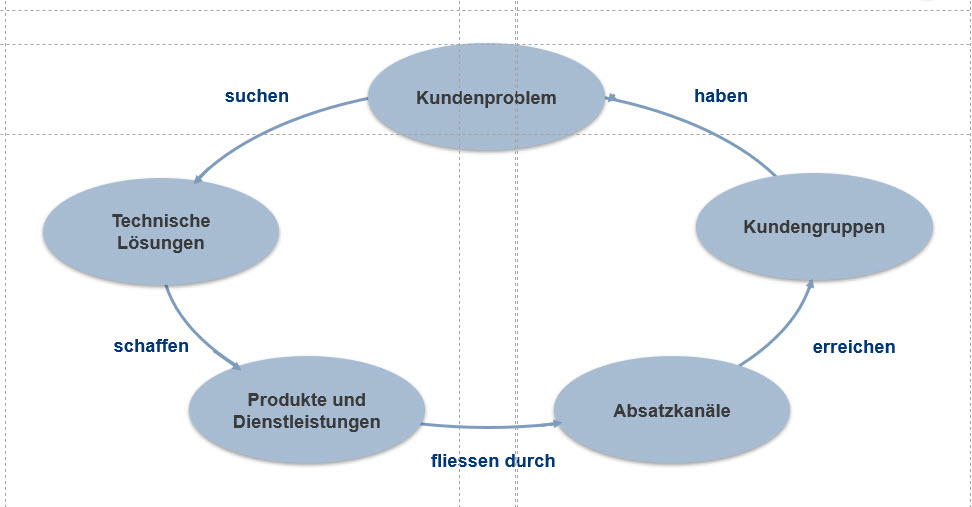

Jedes Unternehmen – jedes Geschäfts lässt sich mit diesem einfachen Modell darstellen:

Abbildung 1: Das invariante Geschäftsmodell

Dieses Modell dient auch als Ausgangslage der Geschäftsfeldgliederung. Die Segmentierung soll in der Art erfolgen, dass Einheiten entstehen, die möglichst autonome für die strategische Führung vorgegeben werden können. Funktionale Aktivitäten dieser Teilsysteme, wie z.B. Personal, Marketing oder IT, müssen allerdings in der Folge weiterhin koordiniert werden.

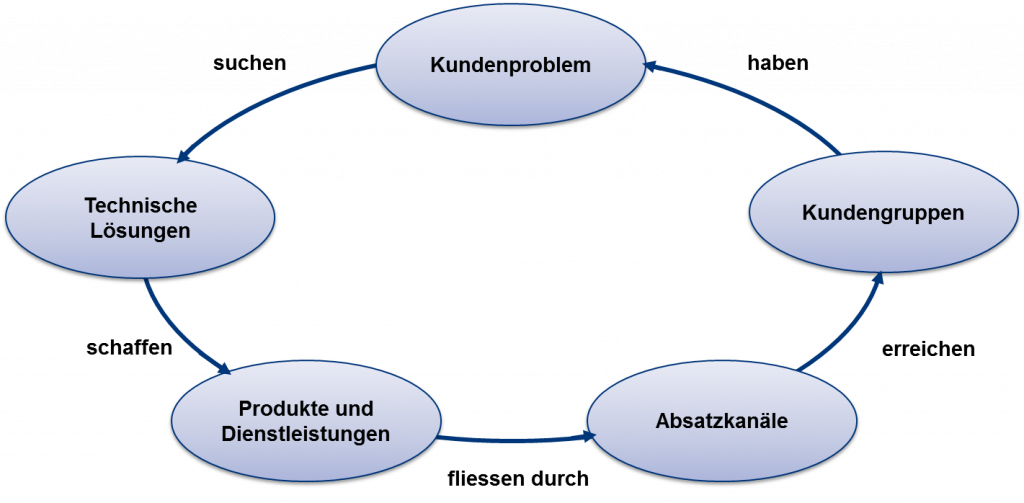

Die folgende Abbildung illustriert die möglichen Varianten der Geschäftsfeldabgrenzung:

Abbildung 2: Mögliche Dimensionen für die Geschäftsfeldgliederung

Ein Strategisches Geschäftsfeld (SGF) ist dann die Kombination mehrerer Elemente, wobei das erste Element das Kriterium für die strategische Gliederung des Unternehmens ist. Eine Gliederung nach Technologien ergibt Geschäftsfelder die wie folgt beschrieben werden können:

Technologien, auf deren Basis bestimmte Produkte hergestellt werden, die über definierte Absatzkanäle an abgegrenzte Märkte für definierte Kundenprobleme in unterschiedlichen Verwendungssituationen verkauft werden und dies in klar abgegrenzten Regionen und in einem bestimmten Konkurrenzverhältnis.

Bei einer Gliederung nach Märkten heisst es dann:

Märkte / Zielgruppen mit definierten Kundenproblemen für die auf Basis von bestimmten Technologien bestimmte Produkte hergestellt werden, die über definierte Absatzkanäle an abgegrenzte Märkte verkauft werden und dies in klar abgegrenzten Regionen und in einem bestimmten Konkurrenzverhältnis.

Bei grossen Unternehmen und bei Konzernen muss die Gliederung in mehreren Stufen vorgenommen werden. Hier redet man auch von strategischen Geschäftsbereichen (SGB), die in strategischen Geschäftsfelder (SGF) unterteilt sind, und diese wieder werden strategischen Geschäftssegmente (SGS) gegliedert.

Die Bildung dieser Einheiten erfolgt jedoch immer nach der gleichen Logik – somit verwenden wir in der Folge nur den Ausdruck SGF.

Vorgehen zur Gliederung von Geschäftsfeldern

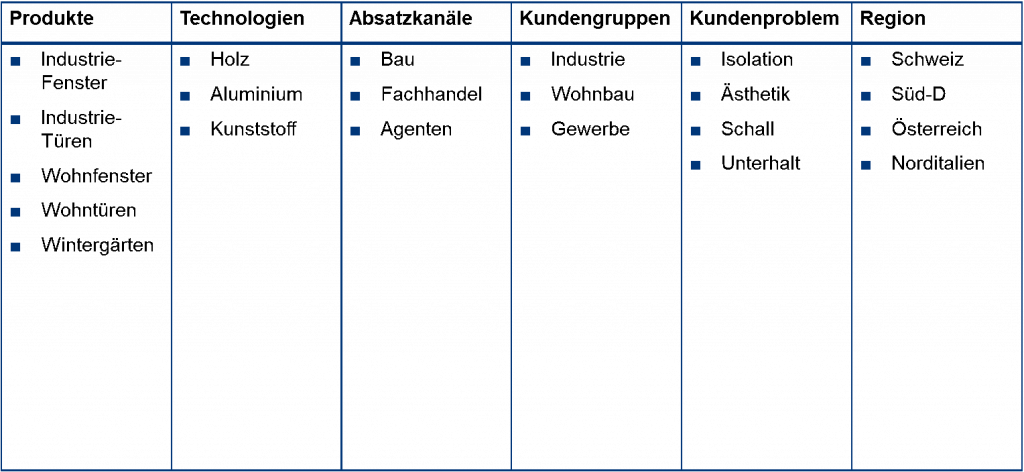

Es gibt nie „die beste Geschäftsfeldgliederung“ und deshalb kann die Bildung von SGF auch nicht als ein logisch deduktiver Vorgang beschrieben werden. Es gibt keine Formel, um die SGF-Gliederung zu finden, die für unser Unternehmen am besten geeignet ist. Wir müssen vielmehr mit systematischem Ausprobieren Lösungsvarianten suchen und deren Vor- und Nachteile abwägen. Um diesen Prozess wenigstens ein bisschen zu steuern, nehmen wir den morphologischen Kasten zu Hilfe (der übrigens von einem Schweizer erfunden wurde):

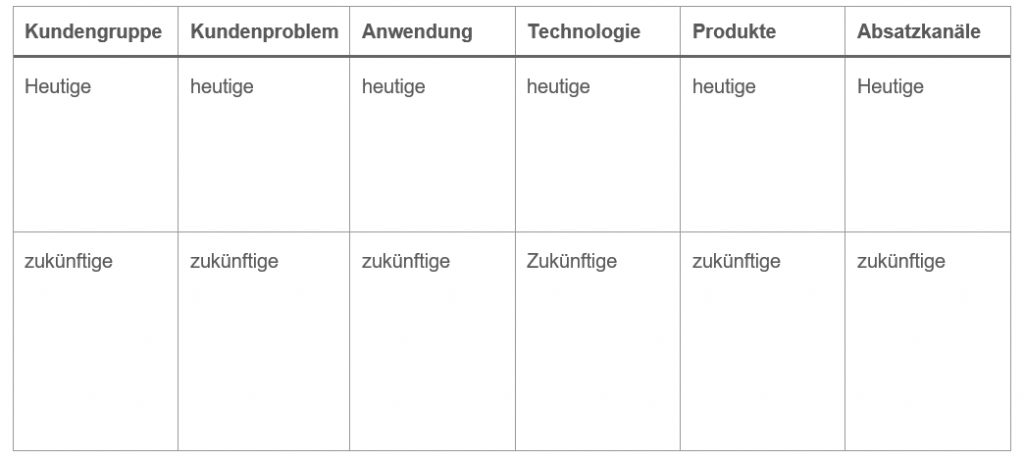

Tabelle 1: Geschäftsaktivitäten im morphologischen Kasten

Zu jeder Dimension werden die Ausprägungen (Aktivitäten und Elemente in der jeweiligen Spalte aufgeführt. Z.B. werden in der Spalte „Produkte“ alle Produktgruppen aufgeführt, die das Unternehmen anbietet. Diese Auflistung kann zusätzlich noch unterschieden werden in „heutige“ und „zukünftige“ – was bei Produkten heisst, dass man die zukünftigen Produkte, die das Unternehmen anbietet oder anbieten könnte, in der gleichen Spalte unten aufführt. Gleich verfährt man mit den anderen Dimensionen.

Da es auch hier darum geht, mit vertretbarem Auswand ein gutes Ergebnis zu erreichen, empfiehlt es sich die Gliederungen von vornherein auszuschliessen, die offensichtlich irrelevant sind und nicht in Frage kommen (z.B. kann man einem Handelsunternehmen die Technologie als dominierendes Gliederungskriterium wohl von vornherein ausschliessen).

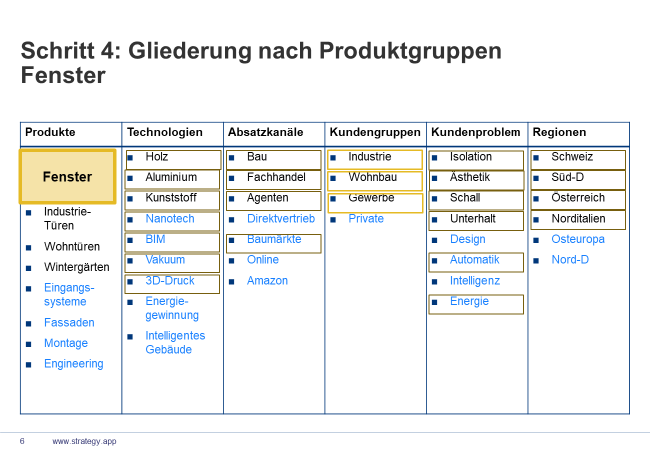

Jetzt wählen wir eine Dimension aus, und versuchen, mögliche Geschäftsfelder darzustellen. In diesem Beispiel nehmen wir die Dimension Produkte stellen anhand der Produktgruppe «Fenster» ein mögliches Geschäftsfeld zusammen:

Abbildung 3: Gliederung nach Produktgruppen – Bsp. Fenster

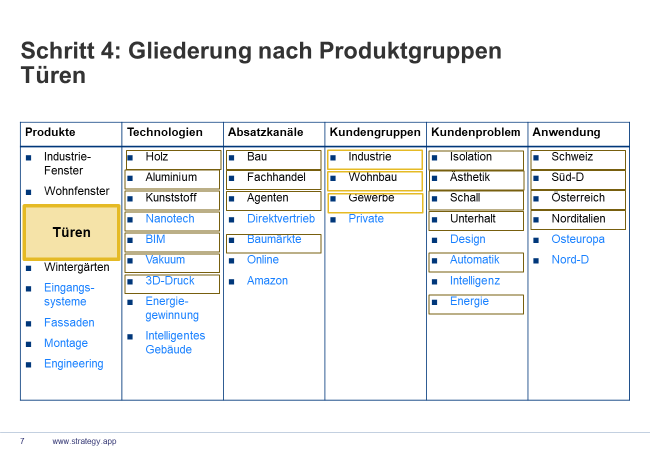

Das gleich machen wir jetzt mit den anderen Produktgruppen:

Abbildung 4: Gliederung nach Produktgruppen – Bsp. Türen

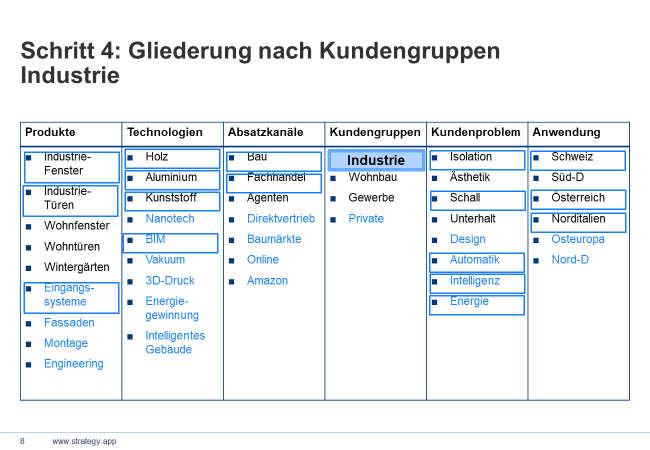

Die Dimension Kundengruppen ergibt eine ganz andere Einteilung:

Abbildung 5: Gliederung nach Kundengruppen – Bsp. Industrie

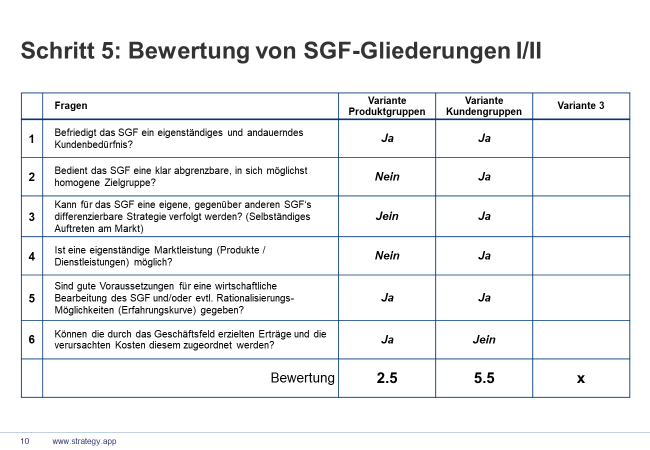

Die 11 Checkfragen

Als Hilfsmittel für diese Auswahl der besten Dimension schlagen wir hier diese 11 Checkfragen vor:

- Befriedigt das SGF ein eigenständiges und andauerndes Kundenproblem?

- Bedient das SGF eine klar abgrenzbare, in sich möglichst homogene Zielgruppe?

- Kann für das SGF eine eigene, gegenüber anderen SGFs differenzierbare Strategie verfolgt werden? (Selbständiges Auftreten am Markt)

- Ist eine eigenständige Marktleistung (Produkte/Dienstleistungen) möglich?

- Sind gute Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Bearbeitung des SGF und/oder evtl. Rationalisierungs-Möglichkeiten (Erfahrungskurve) gegeben?

- Können die durch das Geschäftsfeld erzielten Erträge und die verursachten Kosten diesem zugeordnet werden?

- Kann die Verantwortung für das Geschäftsfeld einer sinnvollen organisatorischen Einheit zugeteilt werden?

- Kann der SGF-relevante Markt mit bestimmten Betriebstypen oder Absatzkanälen besonders effizient bearbeitet werden?

- Fördert diese SGF Gliederung die Konzentration der Kräfte und damit auch Rationalisierungsmöglichkeiten (Nutzen der Erfahrungskurve)

- Können bestimmte Konkurrenten klar zugeordnet werden? Oder aber: gelingt es, mit diesem SGF der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen?

- Wäre das Geschäftsfeld allein grundsätzlich lebensfähig?

Abbildung 6: Bewertung der Geschäftsfeldgliederungen mit den Checkfragen – Teil 1

Die einzelnen Fragen werden mit Ja, Nein oder Jein beantwortet. Am Schluss wird die Summe über die 11 Fragen gezogen und das Ergebnis dienst als Basis, die Geschäftsfeldstruktur festzulegen.

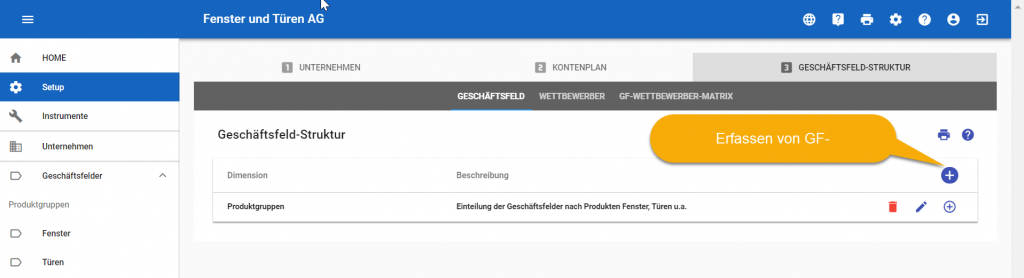

Erfassen der Geschäftsfelder in STRATEGY.APP

Durch eine gute SGF-Gliederung kann der Strategieprozess sauber gestartet («eingefädelt») werden. Wir geben nun diese Struktur im Setup unserer STRATEGY.APP ein, und zwar wie folgt:

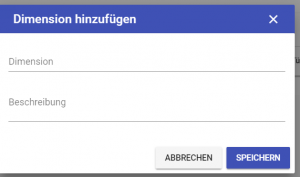

Klicken Sie auf das grosse Add-Icon rechts und es öffnet sich ein Dialogfenster für die Erfassung der Dimension:

Sie geben die Dimension ein, z.B. Produkte und dazu eine kurze, aber klare Beschreibung und speichern diese ab.

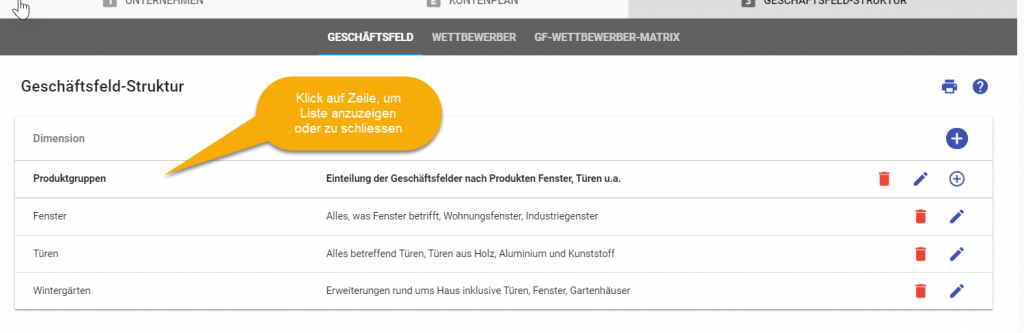

Danach klicken sie auf das kleine Add-Icon in der Zeile der Dimension und es öffnet sich das Dialogfenster für die Eingabe der einzelnen Geschäftsfelder.

Als Ergebnis erhalten Sie die Liste der Geschäftsfelder, die sich beim Klicken auf die Dimension öffnet:

Die Dimension und die einzelnen Geschäftsfelder können jederzeit editiert oder auch gelöscht werden. Es ist in STRATEGY.APP möglich, mehrere Dimensionen mit zugeordneten Geschäftsfelder einzugeben. Damit können parallel Strategien in verschiedenen Dimensionen erarbeitet werden.

Z.B. erarbeitet ein Unternehmen Geschäftsfeldstrategien nach Kundengruppen, möchte aber für die Absatzkanäle «Makler» und «Online» separate Strategen entwickeln. Dazu gibt es eine zweite Dimension mit der Bezeichnung «Absatzkanal» ein und fügt dieser die beiden Geschäftsfelder zu.

Bevor wir aber starten, müssen die Geschäftsfelder noch beschrieben werden. Sie können nun alle Elemente aus dem morphologischen Kasten den Geschäftsfeldern zuordnen oder aber ein einfaches Formular benutzen:

Tabelle 2: Formular zur Beschreibung eines Geschäftsfeldes

Tipp zum Vorgehen:

Wenn die Gruppe gross genug ist und Zeit vorhanden ist, lassen Sie zwei Gruppen je einen Vorschlag ausarbeiten und diskutieren Sie die Ergebnisse am Schluss.

Wir haben für Sie hier ein Beispiel zusammengestellt, dass Sie herunterladen können: