White Paper Innovation Management with the «Extended Business Model Canvas» (eBMC)

From the BMC to the eBMC

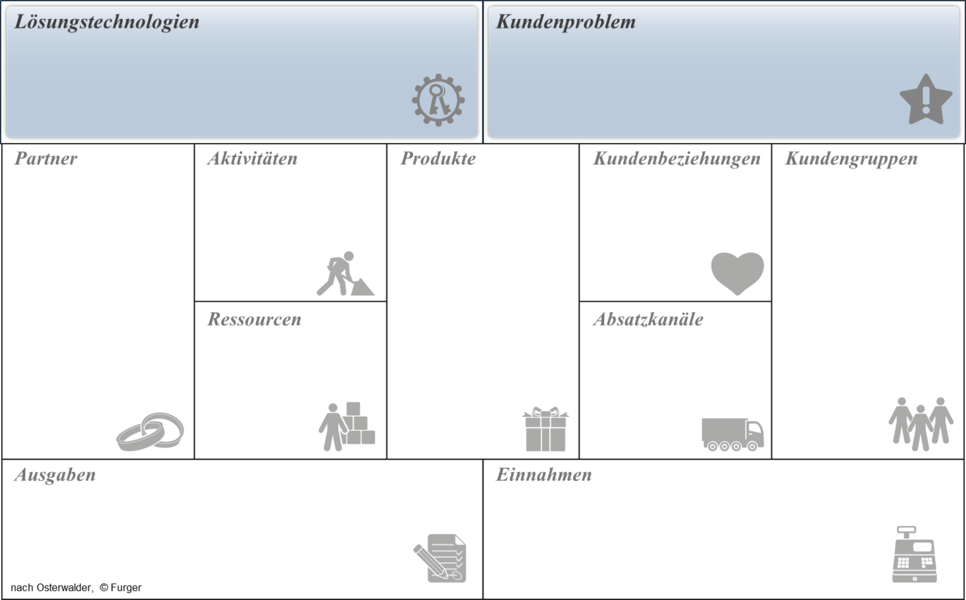

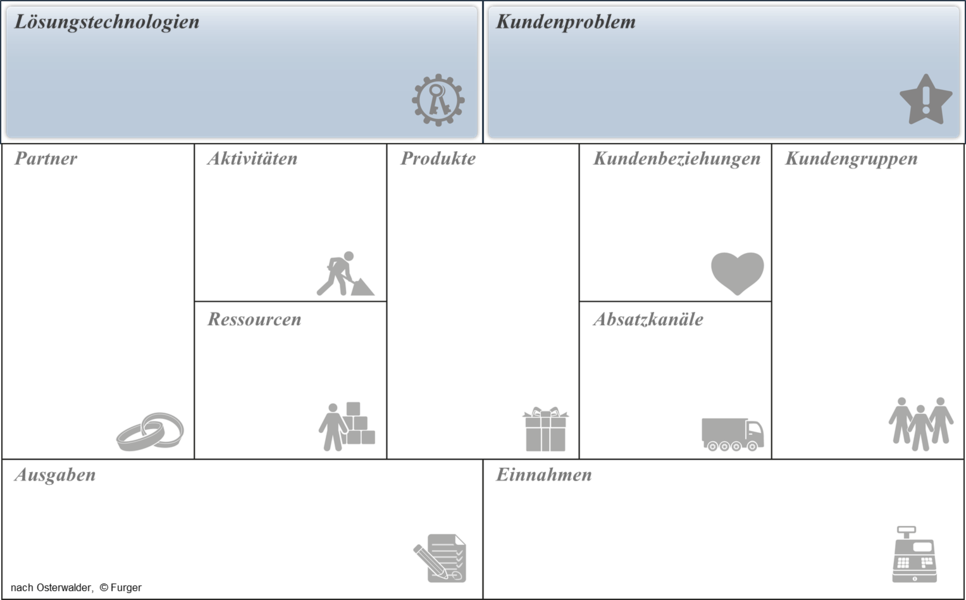

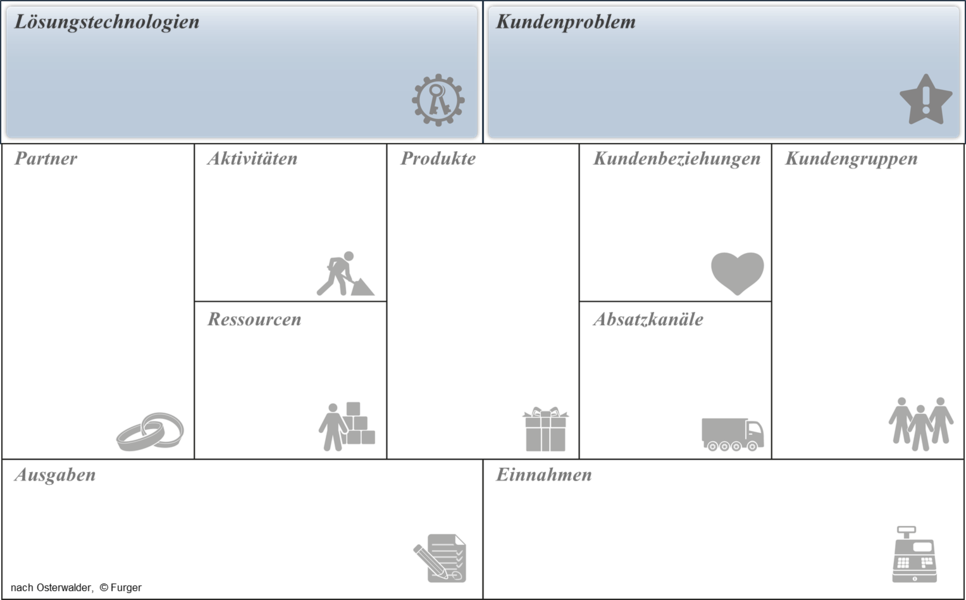

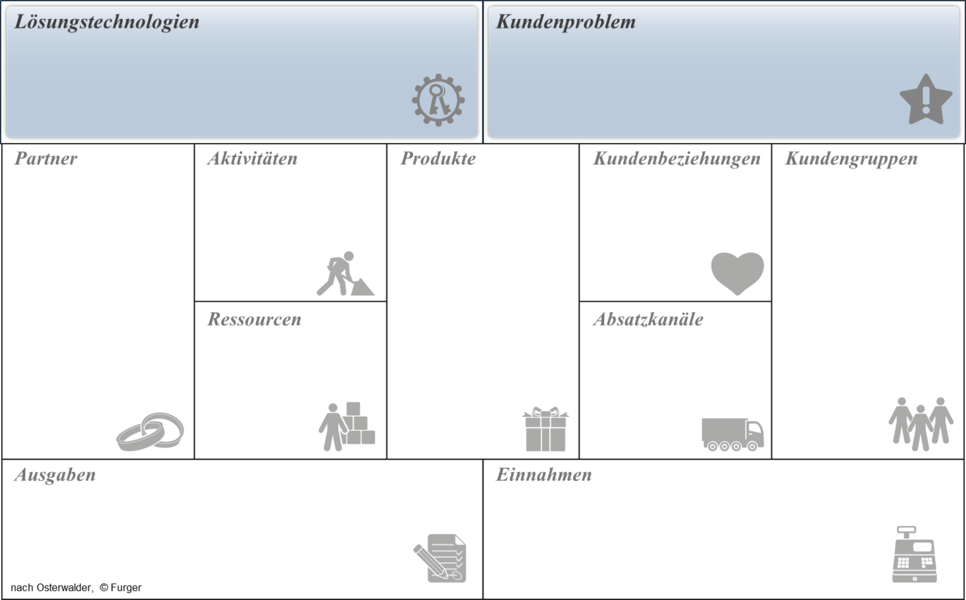

If you compare the Business Model Canvas with the navigation system of Aloys Gälweiler, you will see that the innovation is positioned there on the top level, with the two components «solution-independent customer problem» and «solution technology». We then put these two building blocks on the Business Model Canvas, making this extended Business Model Canvas (eBMC) a great tool for innovation management.

The book «Business Model Generation», published by Alexander Osterwalder, has hit the world of consulting and entrepreneurs like a bomb. The book is practical, very nicely done and above all very different from anything else in the field. And success proves the author right.

When a colleague told me about this model for the first time, something irritated me from the beginning – something was missing. It’s not like the BMC reinvented the world. Much can be found in it from known approaches and methods – or not.

What was lacking for me from the beginning is the building block «customer problem», namely the «solution-independent customer problem», as we used to call it. Based on the St. Gallen approach, we have always clearly separated the customer problem from the product or service itself.

The «Solution-Independent Customer Problem»

A watch is a product for the purpose of indicating the time. The customer problem, namely the time to know, however, is independent of the clock and can be solved differently. This applies even more clearly when the watch is offered as a luxury or status object. Then the customer problem is to make a difference, and that can be solved with completely different offerings or value propositions.

In the BMC, the customer problem is presented together with the building block product and then called «value offer» in New German. Later, a separate canvas was developed for the building block customer problem and with the help of the so-called empathy card (by Xplane).

I did not let this thought go, and I studied how the canvas model can be complemented with the customer problem without destroying the model’s logical unity and symmetry. And as is sometimes the case, the best thoughts come when you are alone: During a long run through the forest, I had the following idea: Let’s take the top level of the navigation system of Aloys Gaelweiler with the two components «solution-independent customer problem» and «solution technology,» and put them on the business model canvas. This makes this enhanced Business Model Canvas (eBMC) a great tool for innovation management.

This results in the following chain: customer – customer problem – technology – product or if you prefer: product – technology – customer problem – customer. The interesting thing is that the model remains nicely symmetrical and fits together logically.

Innovation Management with the eBMC

Supplemented with the two building blocks from Gälweiler’s navigation system, we use the canvas model mainly in the search for new businesses. This makes it an excellent instrument for innovation management. Because innovation can be driven forward from two sides: the market and the technology. Good practical instructions have been provided by Prof. Hugo Tschirky, who teaches at ETH Zurich, with his approach to innovation management. We find it in the book « Wunderwaffe Innovation «by Beat Birkenmeier and Harald Brodbeck. In the following, we will explain the two components «customer problem» and «solution technologies» in more detail so that you, too, can supplement the Business Model Canvas accordingly and use it as an innovation tool

The module «customer problem»

This component stands for the customer problem that a company wants to solve – and that is about the «solution-independent customer problem». This means that this customer problem is often latent and is only solved differently and better by new products or services.

Here is an interim remark: We use the terms «customer problem» – «customer need» and «customer request» as synonyms. You are free to use your appropriate term here.

Solving a customer problem brings benefits to the customer, and it is for this benefit that the customer is ready to pay. So the product «car» is not primarily a beautifully designed machine on four wheels, but creates the ability to move from A to B at any time. It is often useful to abstract a business idea to this «problem» in order to come up with new solution techniques. Innovation, which is based on the market, is mainly concerned with it and can only work if you know the original customer problem exactly.

These may be a original problem as such like eating and drinking or secondary, derived problems such as luxury goods, holidays or other amenities that go beyond a basic elementary need.

The most important questions about this module:

- Which customer problem do we want to solve or which customer needs do we want to satisfy?

- What does the customer really pay for?

- What is the background of a problem solution?

- What are the real purchase criteria from the customer’s point of view?

- Which purchase criteria are better covered by our products?

- What brings the customer to put the money on our counter instead of the competition?

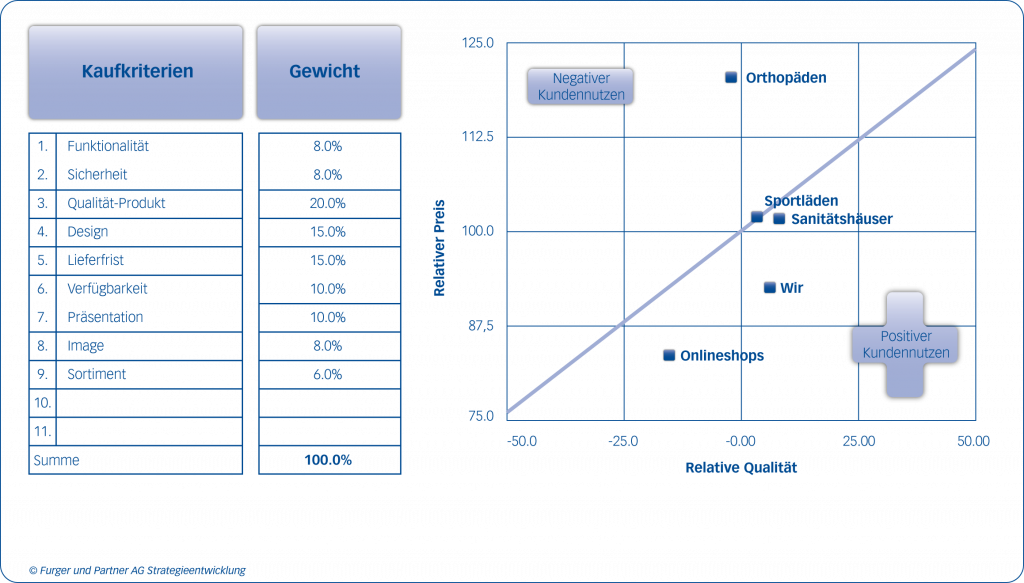

Instrument Customer Value Analysis (Value Proposition)

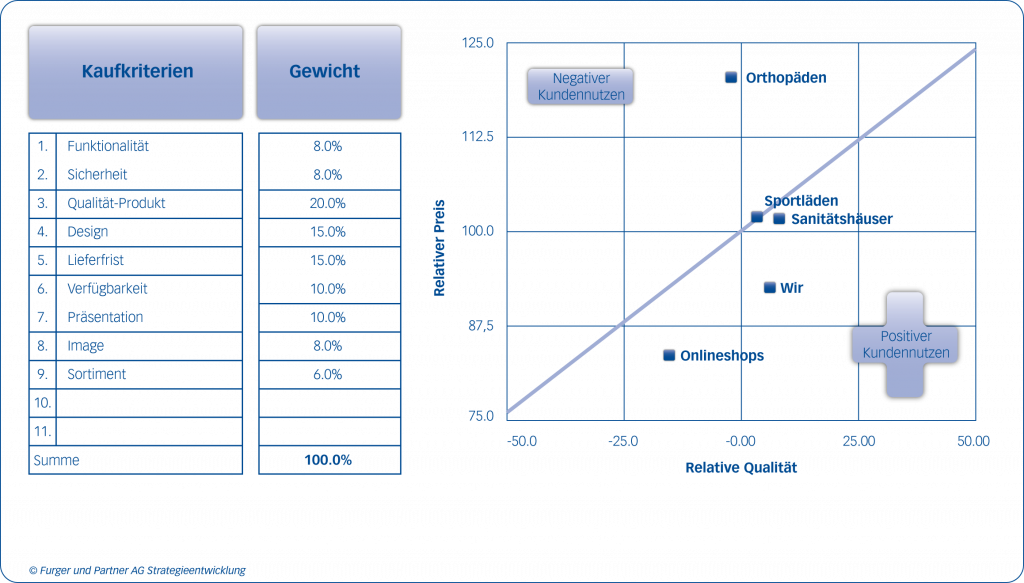

The customer value analysis is probably the didactically best instrument to focus the company in its activities on the customer benefit. The instrument can be set up directly on the building block customer problem. This creates the logical and substantial connection between customer benefit – products – customer groups.

On the basis of purchase criteria, a strategic Value Map is created that shows which competitors bring benefits to the customer with their products. For a detailed description, the tool itself, and the tutorial, see the white paper Customer Benefits on our BLOG

The module «Solution Technologies»

This component represents the technical solutions behind a product or service. Technologies usually have a specific lifecycle and, after a certain period of time, are replaced by new technologies that solve a customer problem better and more favorably. Thus, a substitution process begins, which leads to the replacement of existing products in the market. This process normally follows the pattern of an S-curve.

An example of this is the substitution of horse-drawn carriages by automobiles. Innovation always takes place in the interplay between the knowledge of the original customer problem and new solution technologies. The timeframe of substitution varies and can go on for years. The first presentation of a new solution concept is called invention, while innovation only exists when the product prevails in the market. Solution technologies can be incremental improvements or implement completely new concepts like the laser printer or the fax technology that has substituted the telex. Such completely new approaches often turn the existing business model upside down, which is described by the term «disruption».

The most important questions about this module:

- Which existing solution technologies are behind the products?

- In which phase of life are these technologies?

- Where are new inventions, and which customer problems can be resolved (much) better?

- Where and in which technologies does our company have competencies – a lead over the competition and therefore core competences?

- For which purchase criteria can we make significant improvements?

Instrument substitution analysis (S-Curve)

With the substitution analysis, the replacement of existing products or technologies by new offers can be shown.

This instrument helps on three levels:

- to find the optimal time to enter a new market (or exit)

- To set the growth rates in growing markets against the market and the competitor.

- To plan the transition to a price or cost market, and thus to exploit the cost position or to withdraw from the market.

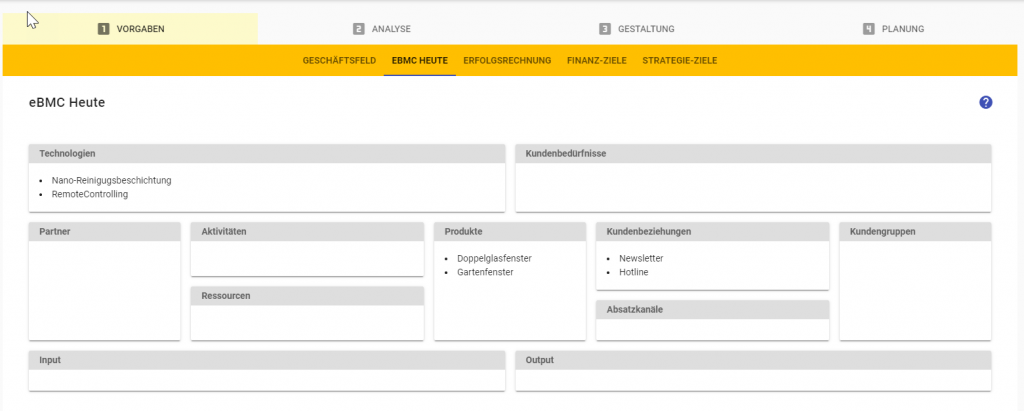

eBMC in the STRATEGY.APP

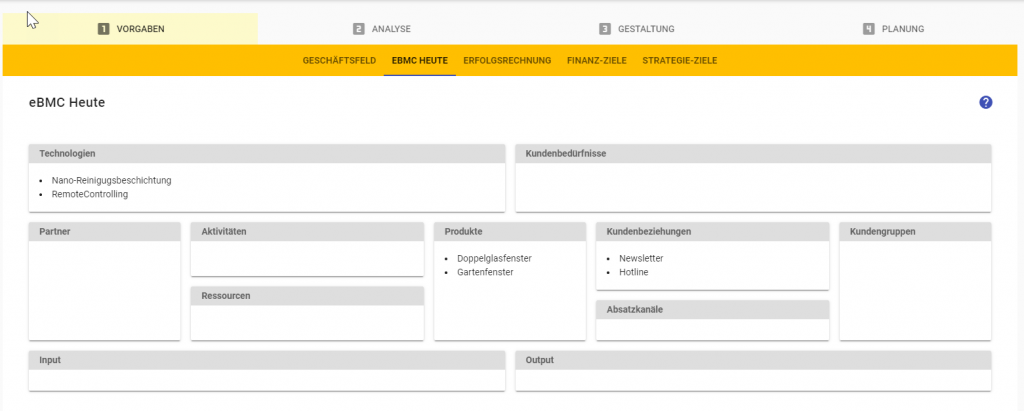

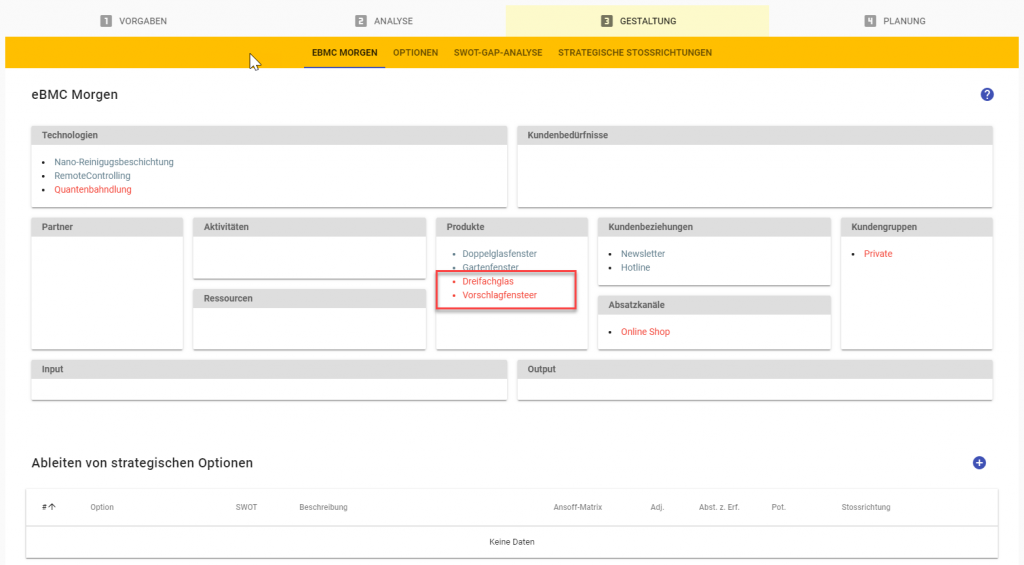

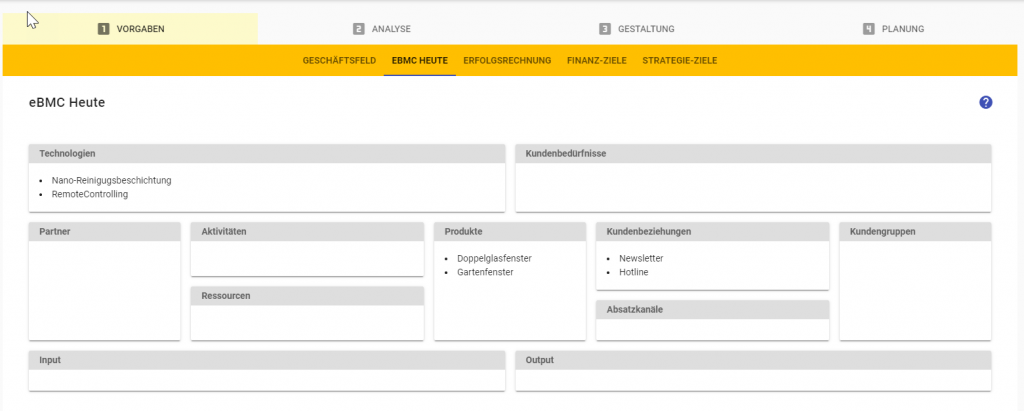

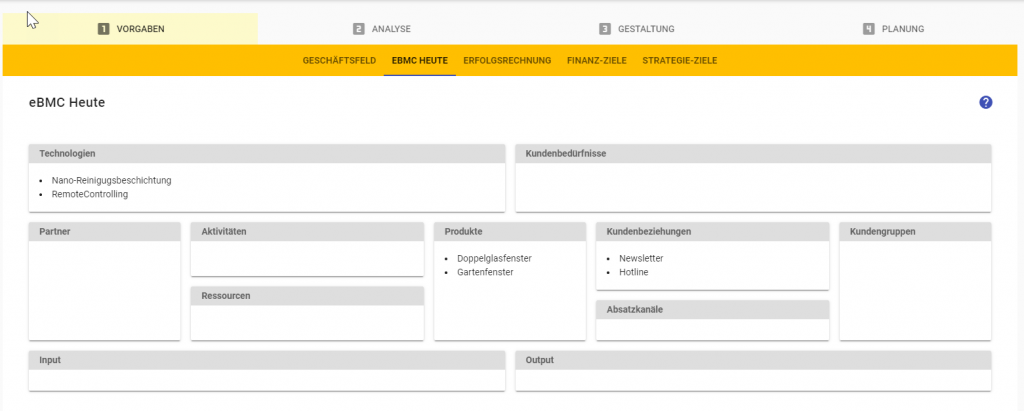

For each business area, we create the eBMC with the current key elements. Each module is filled accordingly and can be adapted, printed or otherwise communicated at any time:

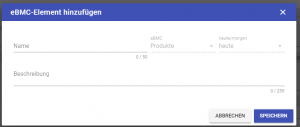

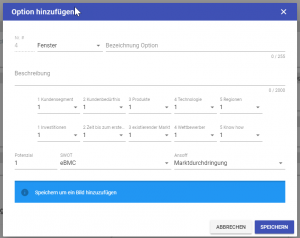

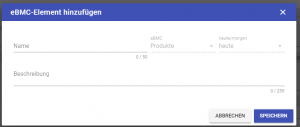

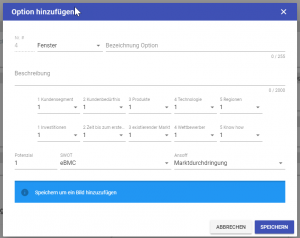

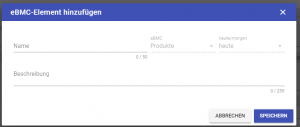

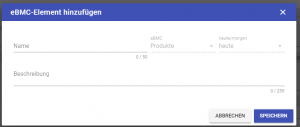

The individual blocks and elements are entered in the usual editing window:

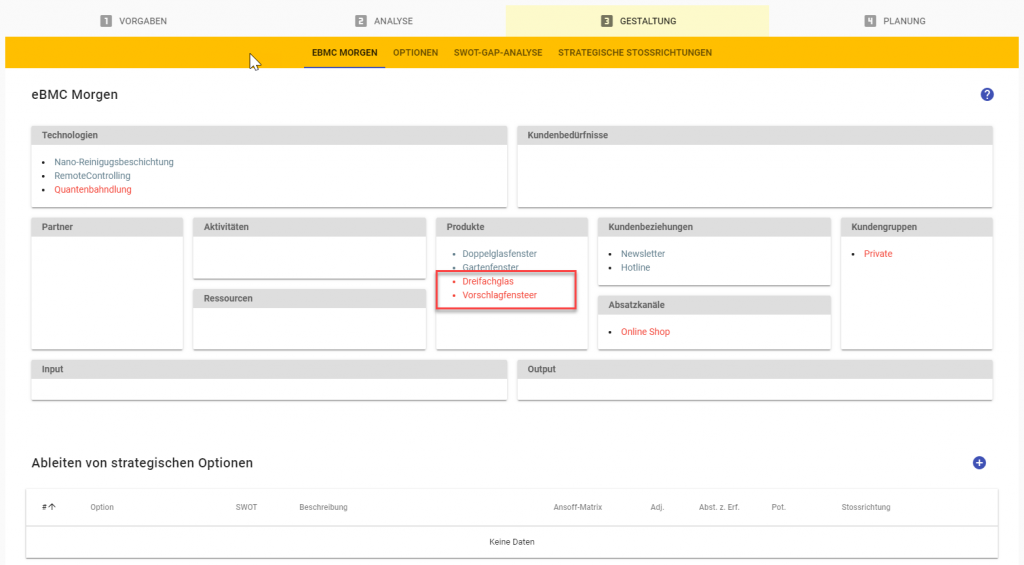

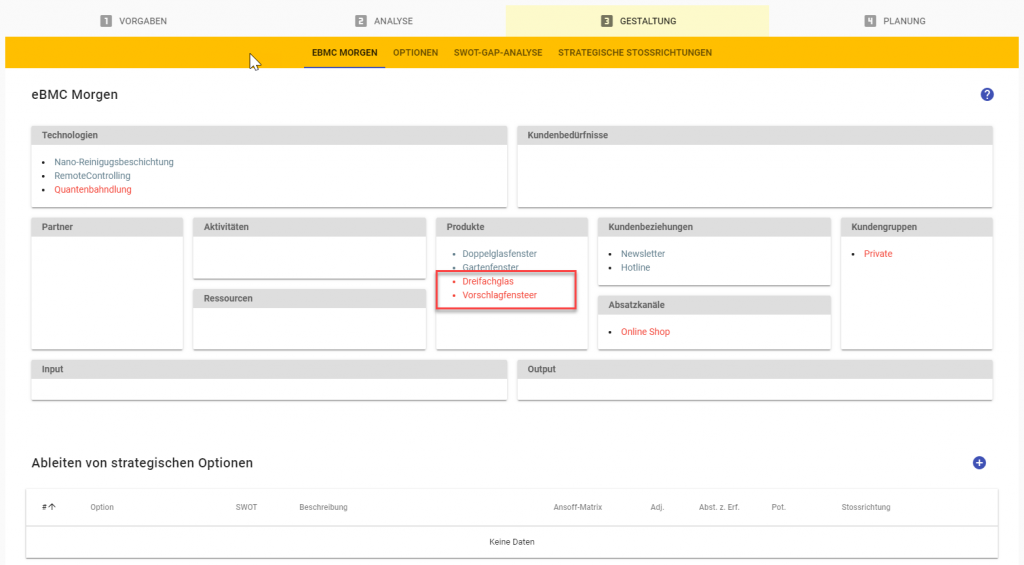

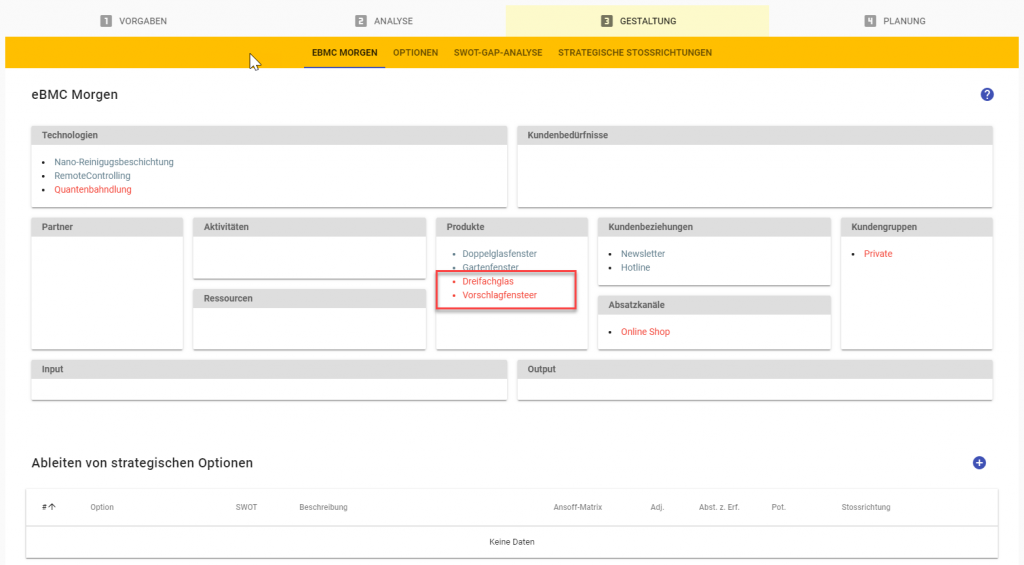

In the design phase, we can now add additional key elements; here e.g. as a new technology, the «nanotechnology» applied to the coating of the glass; or a new sales channel with which customers will be served in the future:

The new elements appear in red for identification. This provides us with a basis for deriving new strategic options and developing strategic directions and measures.

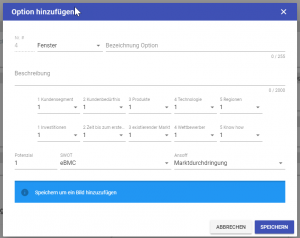

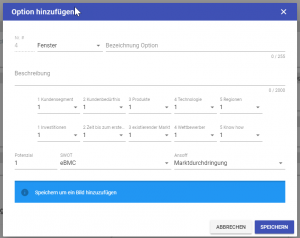

These are then listed in parallel with the options derived from the SWOT.

Here, too, options can be added, added, stopped or deleted at any time.

Whitepaper The eBMC as an Implementation Tool for the Innovation Architecture

The innovation turbo

We started a trial once and filled the results from the innovation architecture into the eBMC. And lo and behold, now we had a stable basis on which to derive innovations, directions and measures; almost like in a real strategy.

That works as follows:

The innovation architecture as a basis for the delimitation of strategic focus areas

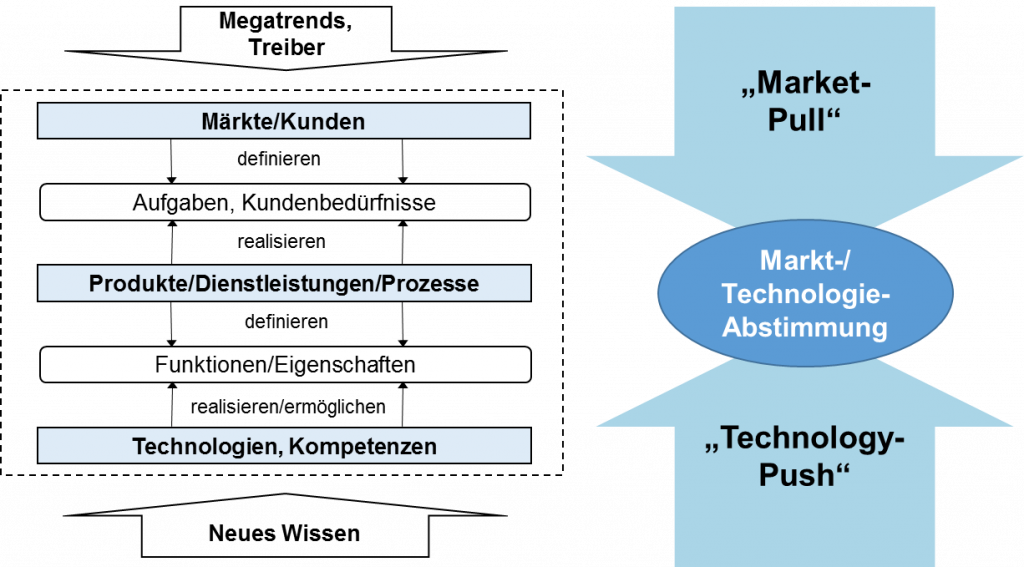

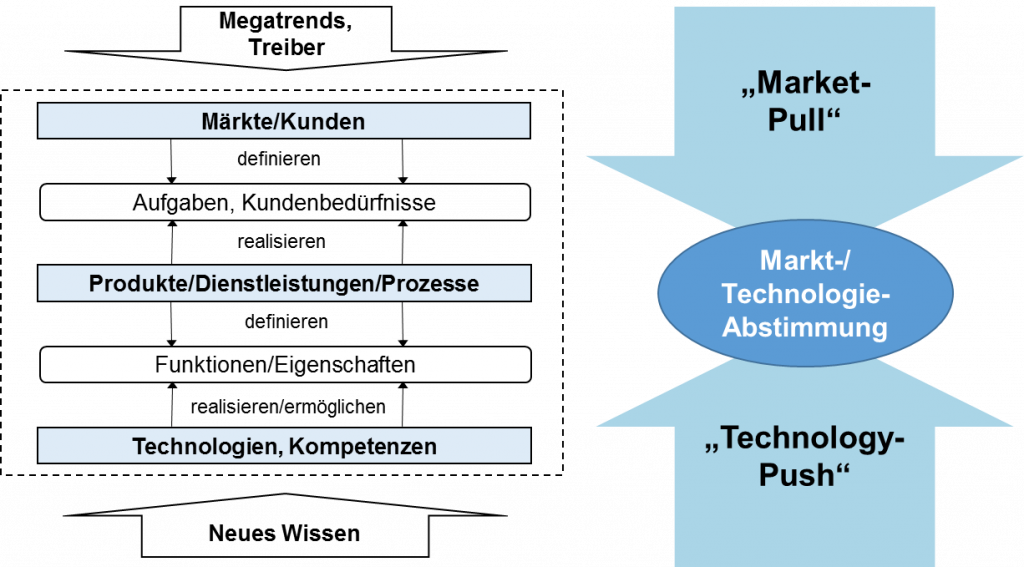

The «innovation architecture» serves to increase innovation success while taking social trends and the use of new technologies into account, by enabling simultaneous consideration or coordination of market, product and technology aspects.

The various levels of architectural observation are logically linked from both the market and the technology point of view and are mutually dependent: On the one hand, trends affect the markets and the behavior of current and potential customers. In concrete terms, the influence of trends is expressed in specific customer tasks and needs. Satisfying these is the primary objective of shaping the market offering, i.e. products, services or business models. In order to provide this service, you need to click on of the other side requires competences or technologies. They fulfil – abstractly formulated – those functions which are necessary for the satisfaction of the customer needs are necessary.

For a Approach «from the market «, in marketing also known as «Market Pull«, we therefore try to optimize our own market offer as much as possible. to meet the needs of the markets. An essential feature of this The point of view is that the customers you want to serve are at least are known to the public to some extent. When looking at «from the technology or Competence her«, also known as «Technology Push«, this is not the case. must be the case. Rather, the question is in the foreground here which Needs in new markets on the basis of available competencies could be satisfied.

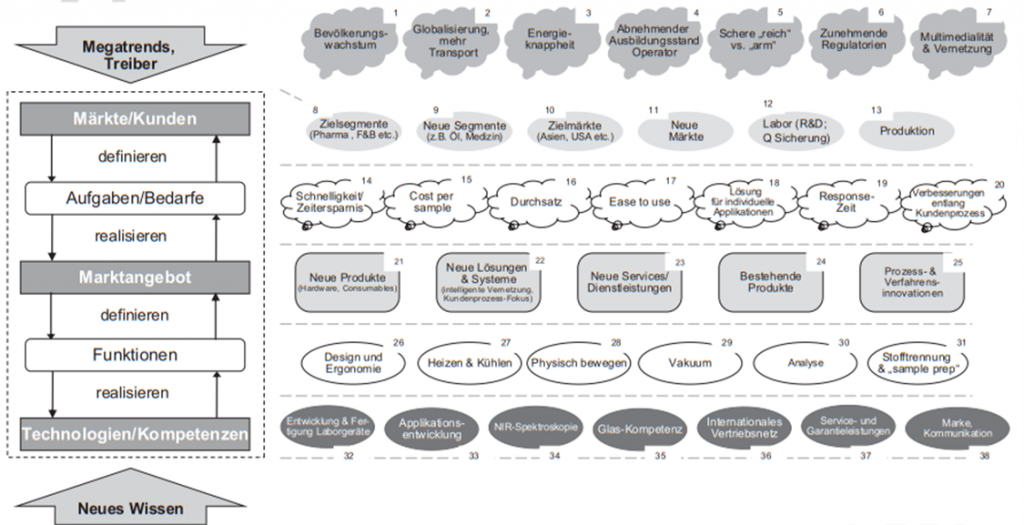

If one now fills the individual levels of the «innovation architecture» with concrete content, one obtains a suitable basis for deriving so-called «strategic focus fields» for innovation. In a somewhat abstract formulation, these are search fields for raising innovation potentials, which serve as a source for new market services or offers over a longer period of time. Within these fields, active search is now made for innovation opportunities and solutions are sought . Or something more concrete: Fields within which a company wants to innovate.

The limitation of a strategic focus field is not absolute, but it gives every company a framework to increase the chances for successful innovations and to minimize the risks.

What do we do with the result?

The identification of strategic focus areas forms the basis to fill the eBMC:

- We can create one eBMC per focus field or combine several of them. The prerequisite is that at least one business idea can be created from this.

- Then we put together the customer criteria on the one hand. For this we use common KN tools, such as the Kundennutzenanalyse or the Value Proposition Canvas (VPC). The evaluation of customer problems – customer needs – customer benefit criteria helps to precisely define and define the offer from the market point of view.

- On the other hand, we capture all the key technologies necessary for this.

- The description of the product or offer is a derivation from customer benefits and technologies. It is the solution for which the customer is willing to pay. This solution now has not only any derivation, but is strategically embedded, or in English: we have a «STRATEGIC FIT».

- Now we have to fill in the remaining fields of the eBMC, either with already existing elements or with new ones that have to be created. We recommend that new elements be highlighted in color. Immediate measures can then be derived directly from this.

- Now we embed the result into the corporate strategy and define the options, directions and measures, and the recipe is ready.

The procedure step by step

Step 1: Creating the innovation architecture

When creating the innovation architecture, the aim is to fill the above-mentioned levels with concrete content that is relevant for your own company. The following procedure has proven itself:

- Initial filling of the individual levels: This is done by collecting existing analyzes from the market and technology perspectives and comparing them with the corporate strategy.

- Complementary strategic innovation analyses to close remaining gaps in the innovation architecture: This can be achieved through partially standardized interviews with management and key persons from the areas of market, technology and product. On the other hand, targeted analyses are carried out along structured work instructions. These serve, for example, to determine the company’s own core competencies, future customer requirements, relevant megatrends and their consequences, as well as new Technologies with relevance for the company.

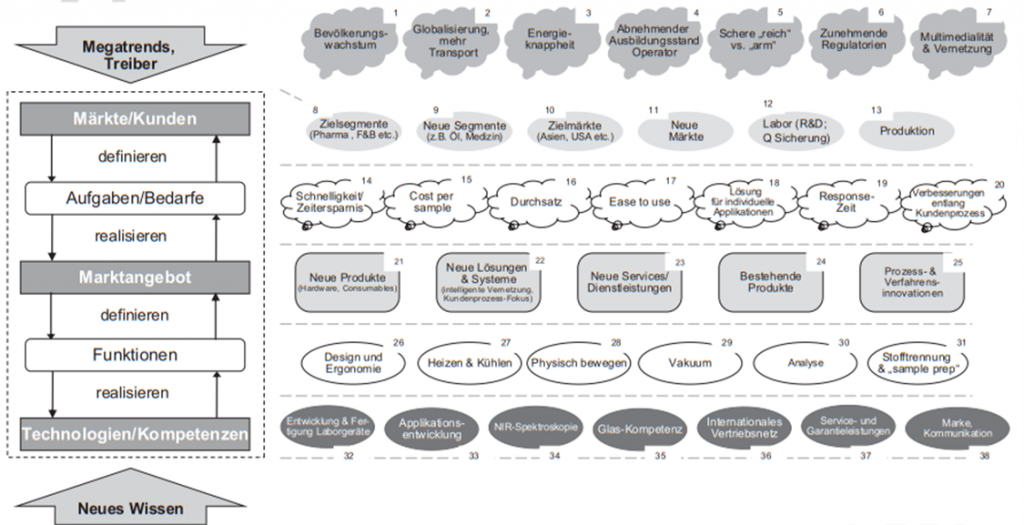

- Setting up the innovation architecture: The results obtained are continuously assigned to the individual levels of the innovation architecture until the picture is complete from the point of view of the core team. The art is to find a granularity suitable for further processing – not too generic, but also not too detailed. Results consisting of 40 to a maximum of 70 elements have proven themselves in practice.

Before further work is started, the innovation architecture should be adopted by the management as a suitable basis for the next steps. This includes a check of the completeness and quality of the content as well as of the granularity. The following figure shows an approved innovation architecture of a manufacturer of chemical laboratory equipment:

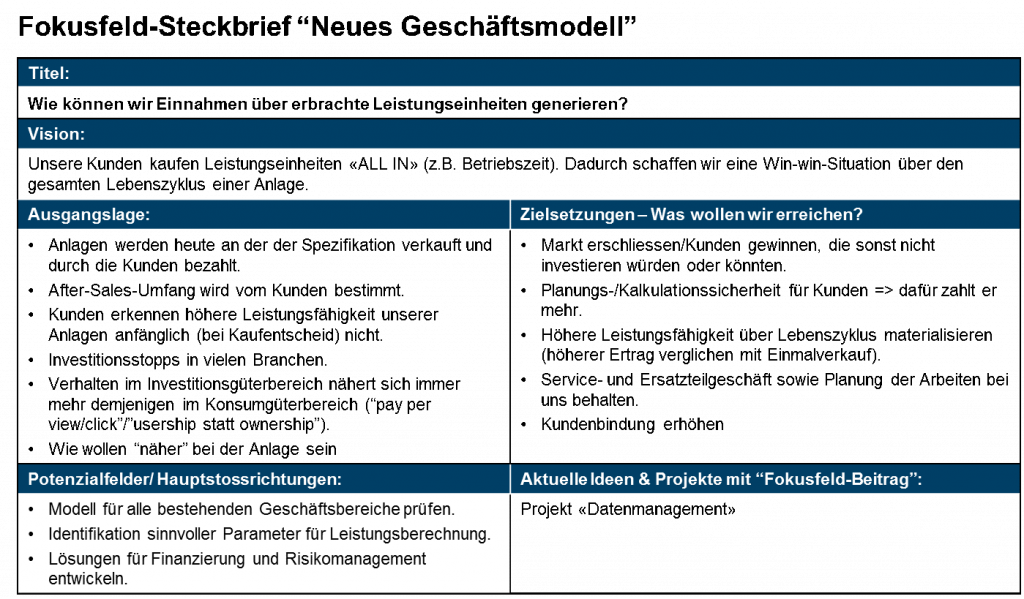

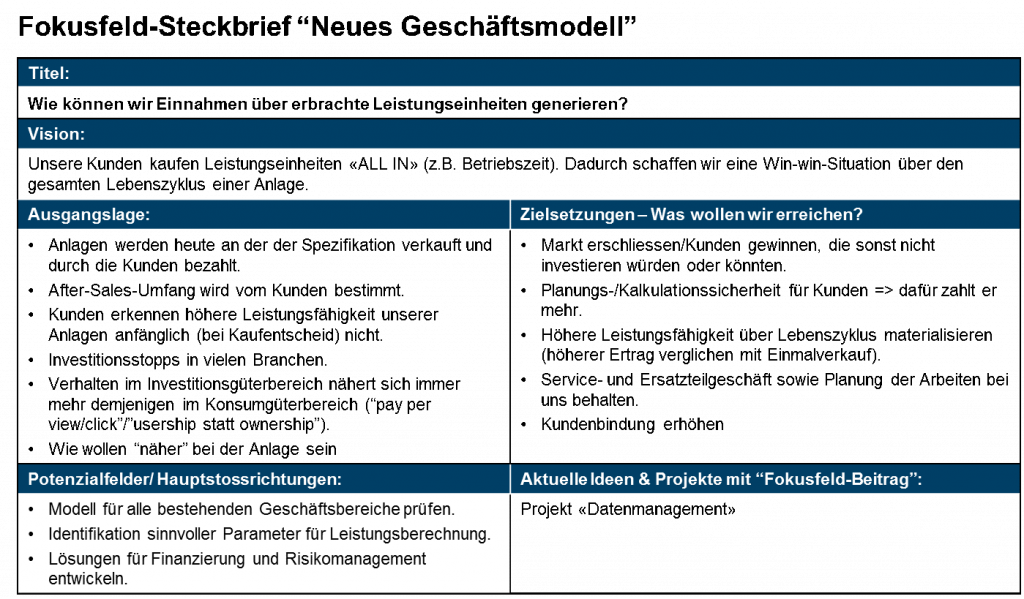

Step 2: Identification of strategic focus areas

To identify and delineate a strategic focus, a single content, such as a trend, is selected from the innovation architecture, which, from the company’s point of view, opens up opportunities for differentiating innovations. This content then serves as a «driver» or «nucleus» for the strategic focus field. Each content can already be seen as a strategic focus field on its own or, if necessary, supplemented by further contents from other levels, which should sharpen the task in a suitable manner. Since the demarcation of strategic focus areas should be in line with the corporate strategy, appropriate content should already be incorporated here. This procedure is repeated until the most attractive strategic focus areas have been identified. A number of five to a maximum of ten strategic focus areas has proven to be appropriate. The most important facts about each focus field are summarized in a profile.

Depending on the content of the focus fields, we then either enter the eBMC via the customer problem or the technology.

Step 3: Solution-independent customer problem and solution technologies

As part of a first «exploration» of the focus areas, it is about sounding out possible innovation potentials. This primarily includes the concretization of solution-independent customer problems in the sense of articulated or inarticulate customer needs. In doing so, it is possible to fall back on proven methods of innovation management in the early stages. Possible meaningful approaches include: lead user workshops with selected customers and sales partners, customer process analyzes, customer observations, in-depth interviews with customers, critical event method (CIT), frequency relevance analysis of events / problems and complaints, internal ideas competitions, open innovation Activities (eg public competitions), benchmarking days, business model confrontation or trend scouting. These are entered in the corresponding field of the eBMC. At the same time – as far as possible – ideas for solution technologies are developed and also recorded in the eBMC. Here, too, can be built on proven methods and concepts such as the S-curve, the Gartner hype cycle or technology radars.

Step 4: Customer Groups and Products

In the next step, the idea will be given further contours by, on the one hand, sharpening the profile of potential customers and, on the other hand, putting the offer together. Osterwalder’s «Value Proposition Design» approach provides valuable assistance in this regard. He assumes that the customer profile can be derived from the «jobs-to-be-done» of the customer as well as the pains and gains in the fulfillment of the tasks. From the considerations to possible «pain relievers», so solution elements for the reduction of the Pains and «Gain-Producers, so solution elements, which are able to donate a customer use, finally the product can be designed. By a product we mean everything that the company «produces» and donates to the customer for money. This includes haptic products, services, services and everything that is today called New German word creations such as «value proposition», «value proposition» and other terms

Complete the remaining fields for the eBMC

On the basis of technologies, customer benefit and offer, the other fields of the eBMC are filled up according to the already classic pattern.

Step 5: Partners, Resources, Activities

No company is alone in the market. List the partners you work with here. This is best done along the value chain; So from the purchase of materials and services on the service to sales; Marketing and communication with the customers, also record the services provided by the partners.

The resources used to create the market offer the following categories: the physical resources (premises, production machines), the intellectual resources (knowledge, patents, partnerships, customer base), the human resources (employees) and the financial resources (available capital, securities).

The key activities describe the processes and competencies needed to ensure service delivery. Again, we cover the entire value chain, which we serve from – to marketing and sales.

Step 6: Customer Groups, Customer Relationship, Sales Channels

Customers can often be divided into groups or segments. In many cases, segmentation also serves for the division into business segments. We recommend equal quantification of these groups, i. with which groups which turnover or even better, which profit is achieved. A good instrument for this is the classic ABC analysis.

The customer relationship also determines the communication with the customer. Between intensive collaboration e.g. There is a whole range of possible relationships with joint developments and pure marketing of the products. Depending on the intensity of the marketing is adjusted accordingly

The sales channels determine how the products or offers come to the customer. Distribution, online channels and points of sale form the interfaces of a company to the target customers.

Step 7: Expenditure

The most important cost factors of a business model are summarized here.

Step 8: Revenue

Here, pricing models and pricing strategies (one-time payment, subscription) are described.

Step 9: Integrate the innovations into the corporate strategy

We can now directly derive the measures from the eBMC for the implementation. If we have highlighted the «new» elements in color, they can easily be formulated.

Alternatively, we can now embed the result in the corporate strategy and develop options, strategic directions with quantitative targets. These then lead to concrete measures and form part of the strategy that will be implemented and accompanied by strategic controlling.

eBMC in the STRATEGY.APP

For each business area, we create the eBMC with the current key elements. Each module is filled accordingly and can be adapted, printed or otherwise communicated at any time:

The individual blocks and elements are entered in the usual editing window:

In the design phase, we can now add additional key elements; here e.g. as a new technology, the «nanotechnology» applied to the coating of the glass; or a new sales channel with which customers will be served in the future:

The new elements appear in red for identification. This provides us with a basis for deriving new strategic options and developing strategic directions and measures.

These are then listed in parallel with the options derived from the SWOT.

Here, too, options can be added, added, stopped or deleted at any time.

Literature: « Wunderwaffe Innovation «By Beat Birkenmeier and Harald Brodbeck

Learn more about « Innovation Architecture » at:

beat.birkenmeier@gronova.com +41 41 727 04 70

Whitepaper Die eBMC als Umsetzungsinstrument für die Innovationsarchitektur

Der Innovationsturbo

Wir haben einmal einen Versuch gestartet und die Ergebnisse aus der Innovationsarchitektur in die eBMC abgefüllt. Und siehe da, jetzt hatten wir eine stabile Basis, auf der sich Innovationen, Stossrichtungen und Massnahmen ableiten liessen; fast schon so, wie in einer richtigen Strategie.

Whitepaper herunterladen

Das geht folgendermassen:

Die Innovationsarchitektur als Grundlage für die Abgrenzung von strategischen Fokusfeldern

Die „Innovationsarchitektur“ dient dazu, den Innovationserfolg unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen Trends und der Nutzung neuer Technologien zu steigern, indem sie eine gleichzeitige Berücksichtigung beziehungsweise Abstimmung von Markt-, Produkt- und Technologieaspekten ermöglicht.

Die verschiedenen Betrachtungsebenen der Architektur hängen sowohl aus Markt- als auch aus Technologiesicht logisch zusammen und bedingen sich gegenseitig: Auf der einen Seite wirken Trends auf die Märkte beziehungsweise auf das Verhalten von aktuellen und potenziellen Kunden ein. Konkret äussert sich der Einfluss von Trends in spezifischen Kundenaufgaben und -bedürfnissen. Diese zu befriedigen stellt das oberste Ziel der Gestaltung des Marktangebots, d.h. Produkte, Services oder Geschäftsmodelle, dar. Zur Bereitstellung dieses Angebots sind auf der anderen Seite Kompetenzen oder Technologien erforderlich. Sie erfüllen – abstrakt formuliert – diejenigen Funktionen, welche zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse notwendig sind.

Bei einer Betrachtungsweise „vom Markt her“, im Marketing auch bekannt als „Market Pull“, wird deshalb versucht, das eigene Marktangebot möglichst optimal auf die Bedürfnisse in den Märkten auszurichten. Ein wesentliches Merkmal dieser Sichtweise besteht darin, dass die Kunden, die man bedienen will, zumindest ansatzweise bekannt sind. Bei der Betrachtung „von der Technologie bzw. Kompetenz her“, auch bekannt als „Technology Push“, ist dies nicht zwingend der Fall sein. Vielmehr steht hier die Frage im Vordergrund, welche Bedürfnisse in neuen Märkten auf der Basis der verfügbaren Kompetenzen befriedigt werden könnten.

Befüllt man nun die einzelnen Ebenen der „Innovationsarchitektur“ mit konkreten Inhalten, so erhält man eine geeignete Grundlage für die Ableitung sogenannter „strategischer Fokusfelder“ für Innovation. Dabei handelt es sich – etwas abstrakt formuliert – um Suchfelder zur Hebung von Innovationspotenzialen, welche über einen längeren Zeitraum als Quelle für neue Marktleistungen bzw. Angebote dienen .Innerhalb dieser Felder wird nun aktiv nach Innovationschancen und entsprechenden Lösungen gesucht . Oder etwas konkreter: Felder, innerhalb derer ein Unternehmen Innovation betreiben will.

Die Eingrenzung eines strategischen Fokusfeldes ist dabei nicht absolut, aber sie gibt jedem Unternehmen einen Rahmen, um die Chancen für erfolgreiche Innovationen zu erhöhen und die Risiken zu minimieren.

Was machen wir mit dem Ergebnis?

Die Identifikation strategischer Fokusfelder bildet die Basis, um die eBMC zu füllen:

- Wir können pro Fokusfeld eine eBMC erstellen oder auch mehrere davon kombinieren. Voraussetzung ist, dass sich daraus zumindest eine Geschäftsidee erstellen lässt.

- Dann setzen wir auf der einen Seite die Kundenkriterien zusammen. Dazu verwenden wir gängige KN-Tools, wie z.B. die Kundennutzenanalyse oder das Value Proposition Canvas (VPC). Die Auswertung der Kundenprobleme – Kundenbedürfnisse – Kundennutzenkriterien hilft, das Angebot vom Markt her genau zu definieren und festzulegen.

- Auf der anderen Seite erfassen wir alle dazu notwendigen Schlüsseltechnologien.

- Die Beschreibung des Produktes bzw. der Angebots ist die Ableitung aus Kundennutzen und Technologien. Sie ist die Lösung, für die der Kunde zu zahlen bereit ist. Diese Lösung hat jetzt nicht nur eine beliebige Herleitung, sondern ist strategisch eingebettet, oder auf Neudeutsch: wir haben einen «STRATEGISCHEN-FIT».

- Jetzt geht es noch darum, die restlichen Felder der eBMC auszufüllen, entweder mit schon vorhandenen Elementen oder mit solchen, die neu geschaffen werden müssen. Wir empfehlen, neue Elemente farblich abzuheben. Daraus lassen sich dann direkt Sofortmassnahmen ableiten.

- Jetzt betten wir das Ergebnis in die Unternehmensstrategie ein und legen die Optionen, Stossrichtungen und Massnahmen fest und fertig ist das Rezept.

Das Vorgehen Schritt für Schritt

Schritt 1: Erstellen der Innovationsarchitektur

Beim Erstellen der Innovationsarchitektur geht es darum, die oben erwähnten Ebenen mit konkretem, für das eigene Unternehmen relevantem, Inhalt zu füllen. Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:

- Initiales Befüllen der einzelnen Ebenen: Dies geschieht durch die Sammlung bereits bestehender Analysen aus Markt- und Technologiesicht sowie dem Abgleich mit der Unternehmensstrategie.

- Durchführung ergänzender innovationsstrategischer Analysen zur Schliessung noch bestehender Lücken in der Innovationsarchitektur: Hierfür bieten sich zum einen teilstandardisierte Interviews mit der Geschäftsleitung sowie Schlüsselpersonen aus den Bereichen Markt, Technologie und Produkt an. Zum anderen werden entlang von strukturierten Arbeitsanleitungen gezielte Analysen durchgeführt. Diese dienen der Ermittlung z.B. der eigenen Kernkompetenzen, zukünftiger Kundenanforderungen, relevanter Megatrends und deren Konsequenzen, sowie neuer Technologien mit Relevanz für das Unternehmen.

- Aufstellen der Innovationsarchitektur: Die erarbeiteten Ergebnisse werden fortlaufend den einzelnen Ebenen der Innovationsarchitektur zugordnet, bis das Bild aus Sicht des Kernteams vollständig ist. Die Kunst ist das Finden einer für die weitere Bearbeitung geeigneten Granularität – nicht zu generisch, aber auch nicht zu detailliert. In der Praxis haben sich Ergebnisse bewährt, die aus 40 bis maximal 70 Elementen bestehen.

Bevor die weiteren Arbeiten gestartet werden sollte die Innovationsarchitektur von der Geschäftsleitung als geeignete Basis für die nächsten Schritte verabschiedet werden. Dazu gehören ein Check der inhaltlichen Vollständigkeit und Güte sowie der Granularität. Die folgende Abbildung zeigt eine verabschiedete Innovationsarchitektur eines Herstellers von Chemielabor-Geräten:

Schritt 2: Identifikation von strategischen Fokusfeldern

Zur Identifikation und Abgrenzung eines strategischen Fokusfeldes wird zunächst ein einzelner Inhalt, zum Beispiel ein Trend, aus der Innovationsarchitektur ausgewählt, welcher aus Sicht des Unternehmens Chancen für differenzierende Innovationen eröffnet. Dieser Inhalt dient sodann als „Treiber“ oder „Nukleus“ für das strategische Fokusfeld. Jeder Inhalt kann dabei bereits für sich alleine gesehen ein strategisches Fokusfeld darstellen oder bei Bedarf zur Konkretisierung durch weitere Inhalte aus anderen Ebenen ergänzt werden, welcher die Aufgabenstellung in geeigneter Weise schärfen sollen. Da die Abgrenzung strategischer Fokusfelder in Einklang stehen soll mit der Unternehmensstrategie, sollten entsprechende Inhalte hier bereits einfliessen. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis die attraktivsten strategischen Fokusfelder ermittelt sind. Eine Anzahl von fünf bis maximal zehn strategischen Fokusfeldern hat sich dabei als zweckmässig erwiesen. Die wichtigsten Fakten zu jedem Fokusfeld werden dabei in einem Steckbrief zusammengefasst.

Je nach Inhalt der Fokusfelder steigen wir im Anschluss entweder über das Kundenproblem oder die Technologie in die eBMC ein.

Schritt 3: Lösungsunabhängiges Kundenproblem und Lösungstechnologien

Im Rahmen einer ersten „Exploration“ der Fokusfelder geht es darum, mögliche Innovationspotentiale auszuloten. Dies umfasst primär die Konkretisierung von lösungsunabhängigen Kundenproblemen im Sinne von artikulierten oder unartikulierten Kundenbedürfnissen. Dabei kann auf bewährte Methoden des Innovationsmanagements in den frühen Phasen zurückgegriffen werden. Mögliche sinnvolle Ansätze sind z.B.: Lead User-Workshops mit ausgewählten Kunden und Vertriebspartnern, Kundenprozessanalysen, Kundenbeobachtungen, Tiefeninterviews mit Kunden, Methode der kritischen Ereignisse (CIT), Frequenz-Relevanz-Analysen von Ereignissen/Problemen und Beschwerden, interne Ideenwettbewerbe, Open Innovation-Aktivitäten (z.B. öffentliche Wettbewerbe), Benchmarking Days, Geschäftsmodell-Konfrontation oder Trendscouting. Diese werden in das entsprechende Feld des eBMC eingetragen. Gleichzeitig werden – soweit möglich – Ideen für Lösungstechnologien entwickelt und ebenfalls im eBMC festgehalten. Auch hier kann auf bewährte Methoden und Konzepte wie die S-Kurve, den Gartner-Hype-Cycle oder Technologie-Radars aufgebaut werden.

Schritt 4: Kundengruppen und Produkte

Im nächsten Schritt werden der Idee weitere Konturen verliehen, indem einerseits das Profil möglicher Kunden geschärft und andererseits das Angebot geschnürt wird. Hierzu liefert Osterwalders Ansatz des „Value-Proposition-Designs“ eine wertvolle Hilfestellung. Er geht davon aus, dass sich das Kundenprofil aus den „Jobs-to-be-done“ des Kunden sowie den Pains und Gains bei der Erfüllung der Aufgaben herleiten lässt. Aus den Überlegungen zu möglichen „Pain-Relievern“, also Lösungselementen zur Minderung der Pains und „Gain-Producers, also Lösungselementen, welche einen Kundennutzen zu stiften vermögen, lässt sich schliesslich das Produkt gestalten. Unter einem Produkt verstehen wir dabei alles, was das Unternehmen «produziert» und für Geld an den Kunden abgibt. Dies umfasst haptische Produkte, Dienstleistungen, Services und alles, was heute mit neudeutschen Wortschöpfungen wie «Wertangebot», «Value Proposition» und anderen Begriffen bezeichnet wird

Ergänzen der restlichen Felder für die eBMC

Auf der Basis Technologien, Kundennutzen und Angebot werden die weiteren Felder der eBMC nach dem schon klassischen Muster aufgefüllt.

Schritt 5: Partner, Ressourcen, Aktivitäten

Kein Unternehmen ist alleine am Markt tätig. Führen Sie hier die Partner auf, mit denen Sie zusammenarbeiten. Am besten geschieht das entlang der Wertschöpfungskette; also vom Einkauf von Material und Dienstleistungen über die Leistungserstellung bis hin zum Vertrieb; Marketing und Kommunikation mit den Kunden, Erfassen Sie auch die Leistungen, die von den Partnern erbracht werden.

Die Ressourcen zur Erstellung des Marktangebots umfassen folgende Kategorien: die physische Ressourcen (Räumlichkeiten, Produktionsmaschinen), die intellektuelle Ressourcen (Wissen, Patente, Partnerschaften, Kundenstamm), die personelle Ressourcen (Mitarbeiter) sowie die finanzielle Ressourcen (verfügbares Kapital, Sicherheiten).

Mit den Schlüsselaktivitäten beschreiben wir die Prozesse und Kompetenzen, die notwendig sind, Leistungserstellung zu gewährleisten. Auch hier decken wir die ganze Wertschöpfungskette, die wir bedienen ab – bis hin zum Marketing und Vertrieb.

Schritt 6: Kundengruppen, Kundenbeziehung, Absatzkanäle

Die Kunden lassen sich vielfach in Gruppen oder Segmente einteilen. Vielfach dient Segmentierung auch für die Einteilung in Geschäftsfelder. Wir empfehlen, diese Gruppen gleich zu quantifizieren, d.h. mit welchen Gruppen wird welcher Umsatz oder noch besser, welcher Gewinn erzielt. Ein gutes Instrument dafür ist die klassische ABC-Analyse.

Die Kundenbeziehung bestimmt auch die Kommunikation mit dem Kunden. Zwischen einer intensiven Zusammenarbeit z.B. mit gemeinsamen Entwicklungen und einer reinen Vermarktung der Produkte besteht eine ganze Bandbreite von möglichen Beziehungen. Je nach Intensität wird auch das Marketing entsprechend angepasst

Die Absatzkanäle bestimmen, wie die Produkte oder Angebote zum Kunden kommen. Distribution, Online-Kanäle und Verkaufsstellen bilden die Schnittstellen eines Unternehmens zu den Zielkunden.

Schritt 7: Ausgaben

Die wichtigsten Kostenfaktoren eines Geschäftsmodells werden hier zusammengefasst.

Schritt 8: Einnahmen

Hier werden Preismodelle und der Preisstrategien (Einmalzahlung, Abonnement) beschrieben.

Schritt 9: Einbinden der Innovationen in die Unternehmensstrategie

Wir können nun für die Umsetzung direkt die Massnahmen aus der eBMC ableiten. Wenn wir die «neuen» Elemente farblich abgehoben haben, lassen sich diese leicht ausformulieren.

Alternativ können wir jetzt das Ergebnis in die Unternehmensstrategie einbetten und Optionen, Stossrichtungen mit quantitativen Zielen erarbeiten. Diese münden dann in konkrete Massnahmen und stellen einen Teil der Strategie dar, die in die Umsetzung geht wird und mit dem strategischen Controlling begleitet wird.

eBMC in der STRATEGY.APP

Für jedes Geschäftsfeld erstellen wir bei den Vorgaben die eBMC mit den aktuellen Schlüsselelementen. Jeder Baustein wird entsprechen gefüllt und kann jederzeit angepasst, ausgedruckt oder sonst kommuniziert werden:

Die Eingabe der einzelnen Bausteine und Elemente erfolgt im gewohnten Editierfenster:

In der Phase Gestaltung können wir nun zusätzliche Schlüsselelemente hinzufügen; hier z.B. als neue Technologie die „Nanotechnologie“, die für die Beschichtung des Glases angewendet wird; oder ein neuer Absatzkanal, mit dem die Kunden in Zukunft bedient werden sollen:

Die neuen Elemente erscheinen zur Kennzeichnung in roter Farbe. Damit haben wir eine Basis, um neue strategische Optionen abzuleiten und zu Stossrichtungen und Massnahmen auszuarbeiten.

Diese werden dann parallel zu den Optionen aufgelistet, die aus der SWOT abgeleitet werden.

Auch hier können Optionen jederzeit ergänzt, hinzugefügt oder gestoppt bzw. gelöscht werden.

Whitepaper herunterladen

Literatur: „Wunderwaffe Innovation“ von Beat Birkenmeier und Harald Brodbeck

Weitere Informationen zumThema «Innovationsarchitektur» unter:

beat.birkenmeier@gronova.com

+41 41 727 04 70

Whitepaper Innovationsmanagement mit der «erweiterten Business Model Canvas» (eBMC)

Von der BMC zur eBMC

Vergleicht man die Business Model Canvas mit dem Navigationssystem von Aloys Gälweiler, sieht man, dass dort auf der obersten Ebene die Innovation dargestellt wird, und zwar mit den beiden Bausteinen „lösungsunabhängiges Kundenproblem“ und „Lösungstechnologie“. Genau diese beiden Bausteine haben wir dann auf die Business Model Canvas gepackt, und damit wird diese erweiterte Business Model Canvas (eBMC) zu einem hervorragenden Instrument für das Innovationsmanagement.

Diese Seite als PDF herunterladen

Der von Alexander Osterwalder veröffentlichte Band „Business Model Generation“ hat in der Berater- und Unternehmerwelt eingeschlagen wie eine Bombe. Das Buch ist praktisch anwendbar, sehr schön gemacht und vor allem ganz anders als alles Bisherige auf dem Gebiet. Und der Erfolg gibt dem Autor Recht.

Als mir ein Kollege zum ersten Mal von diesem Modell erzählt hat, hat mich allerdings von Anfang an etwas irritiert – irgendetwas fehlte doch. Es ist ja nicht so, dass mit dem BMC die Welt neu erfunden wurde. Vieles lässt sich darin aus bekannten Ansätzen und Methoden wiederfinden – oder eben nicht.

Was für mich von Anfang an fehlte, ist der Baustein „Kundenproblem“, und zwar das „lösungsunabhängige Kundenproblem“, wie wir es früher genannt haben. Auf Basis des St. Galler Ansatzes haben wir das Kundenproblem stets klar vom Produkt oder von der angebotenen Dienstleistung selber getrennt.

Das «Lösungsunabhängige Kundenproblem»

Eine Uhr ist ein Produkt mit dem Zweck, die Zeit anzugeben. Das Kundenproblem, nämlich die Zeit zu wissen, besteht allerdings unabhängig von der Uhr und kann auch anders gelöst werden. Dies trifft sogar noch deutlicher zu, wenn die Uhr als Luxusgut oder Statusobjekt angeboten wird. Dann besteht das Kundenproblem darin, sich zu profilieren, und das kann mit vollkommen anderen Angeboten oder „Value Propositions“ gelöst werden.

In der BMC wird das Kundenproblem zusammen mit dem Baustein Produkt dargestellt und dann auf Neudeutsch „Wertangebot“ genannt. Später wurde für den Baustein Kundenproblem und mit Hilfe der sogenannten Empathiekarte (von Xplane) eine separate Canvas entwickelt.

Mir liess dieser Gedanke keine Ruhe und ich beschäftigte mich mit der Frage, wie sich das Canvas-Modell mit dem Kundenproblem ergänzen lässt, ohne dass die logische Einheit und die Symmetrie des Modells zerstört würden. Und wie es manchmal so ist, kommen einem die besten Gedanken dann, wenn man alleine ist: Bei einem ausgedehnten Lauf durch den Wald hatte ich folgende Idee: Nehmen wir doch die oberste Ebene des Navigationssystems von Aloys Gälweiler mit den beiden Bausteinen „lösungsunabhängiges Kundenproblem“ und „Lösungstechnologie“, und packen diese auf die Business-Model-Canvas. Damit wird diese erweiterte Business Model Canvas (eBMC) zu einem hervorragenden Instrument für das Innovationsmanagement.

Somit ergibt sich folgende Kette: Kunde – Kundenproblem – Technologie – Produkt oder wenn Sie es vorziehen: Produkt – Technologie – Kundenproblem – Kunde. Das Bestechende daran ist, dass das Modell schön symmetrisch bleibt und logisch zusammenpasst.

Innovationsmanagement mit der eBMC

Ergänzt mit den beiden Bausteinen aus Gälweilers Navigationssystem, setzen wir das Canvas- Modell vor allem bei der Suche nach neuen Geschäften ein. Damit wird es zu einem hervorragenden Instrument für das Innovationsmanagement. Denn Innovation lässt sich von zwei Seiten her vorantreiben: vom Markt und von der Technologie. Eine gute praktische Anleitung dazu hat Prof. Hugo Tschirky, der an der ETH Zürich lehrt, mit seinem Vorgehen für Innovationsmanagement dargestellt. Wir finden es im Buch „Wunderwaffe Innovation“ von Beat Birkenmeier und Harald Brodbeck. In der Folge werden wir die beiden Bausteine „Kundenproblem“ und „Lösungstechnologien“ genauer erläutern, damit auch Sie die Business Model Canvas entsprechend ergänzen und als Innovationstool einsetzen können

Abbildung 1: die erweiterte Business Model Canvas von Furger und Partner AG mit den Bausteinen «Lösungstechnologien» und «Kundenproblem»

Der Baustein «Kundenproblem»

Dieser Baustein steht für das Kundenproblem, das ein Unternehmen lösen will – und zwar geht es um das „lösungsunabhängige Kundenproblem“. Das heisst, dieses Kundenproblem ist häufig latent vorhanden und wird durch neue Produkte oder Dienstleistungen nur anders und meist besser gelöst.

Hier eine Zwischenbemerkung: Wir benutzen hier die Begriffe „Kundenproblem“ – „Kundenbedürfnis“ und „Kundenwunsch“ als Synonyme. Es ist Ihnen freigestellt, hier Ihren passenden Begriff zu verwenden.

Die Lösung eines Kundenproblems bringt dem Kunden einen Nutzen, und genau für diesen Nutzen ist der Kunde bereit, Geld zu bezahlen. So ist das Produkt „Auto“ nicht in erster Linie eine schön gestaltete Maschine auf vier Rädern, sondern schafft die Möglichkeit, sich jederzeit von A nach B bewegen zu können. Es ist oft nützlich, eine Geschäftsidee auf dieses „Problem“ zu abstrahieren, um auf neue Lösungstechniken zu kommen. Innovation, die sich am Markt orientiert, beschäftigt sich vor allem damit und kann nur funktionieren, wenn man das Kundenproblem genau kennt.

Dabei kann es sich um originäre Probleme handeln wie z. B. Essen und Trinken oder um sekundäre, abgeleitete Probleme wie Luxusgüter, Ferien oder weitere Annehmlichkeiten, die über ein elementares Grundbedürfnis hinausgehen.

Die wichtigsten Fragen zu diesem Baustein:

- Welches Kundenproblem wollen wir lösen oder welches Kundenbedürfnis wollen wir befriedigen?

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Welches ist der Hintergrund einer Problemlösung?

- Welches sind die wirklichen Kaufkriterien aus Sicht des Kunden?

- Welche Kaufkriterien werden von unseren Produkten besser abgedeckt?

- Was bringt den Kunden dazu, das Geld bei uns auf den Tisch zu legen statt bei der Konkurrenz?

Instrument Kundennutzenanalyse (Value Proposition)

Die Kundennutzenanalyse ist das didaktisch wohl beste Instrument, um das Unternehmen in seinen Tätigkeiten auf den Kundennutzen zu fokussieren. Das Instrument kann direkt auf dem Baustein Kundenproblem aufgesetzt werden. Damit wird die logische und inhaltliche Verbindung geschaffen zwischen Kundennutzen – Produkten – Kundengruppen.

Auf der Basis von Kaufkriterien wird eine strategische Nutzenkarte erstellt, die zeigt, welche Wettbewerber mit ihren Produkten dem Kunden einen Nutzen bringen. Eine eingehende Beschreibung, das Tool selber und die Anleitung dazu finden Sie unter dem Whitepaper Kundennutzen auf unserem BLOG

Der Baustein «Lösungstechnologien»

Dieser Baustein steht für die technischen Lösungen, die hinter einem Produkt oder einer Dienstleistung stehen. Technologien haben meist einen bestimmten Lebenszyklus und werden nach einer gewissen Zeit von neuen Technologien abgelöst, die ein Kundenproblem besser und günstiger lösen. Damit setzt ein Substitutionsprozess ein, der zur Ablösung bestehender Produkte im Markt führt. Dieser Vorgang folgt im Normalfall dem Muster einer S-Kurve.

Ein Beispiel dafür ist die Substitution von Pferdekutschen durch Automobile. Innovation findet stets im Zusammenspiel zwischen der Kenntnis des originären Kundenproblems und neuen Lösungstechnologien statt. Der Zeitrahmen der Substitution ist unterschiedlich und kann über Jahre gehen. Die erste Darstellung eines neuen Lösungskonzeptes nennt man Invention – Erfindung, während Innovation erst dann vorliegt, wenn sich das Produkt im Markt durchsetzt. Lösungstechnologien können schrittweise Verbesserungen sein oder gänzlich neue Konzepte umsetzen wie z. B. der Laserdrucker oder die Faxtechnologie, die den Telex substituiert hat. Solche gänzlich neuen Ansätze stellen das bestehende Geschäftsmodell vielfach auf den Kopf, was neudeutsch mit dem Begriff „Disruption“ umschrieben wird.

Die wichtigsten Fragen zu diesem Baustein:

- Welche bestehenden Lösungstechnologien stehen hinter den Produkten?

- In welcher Lebensphase befinden sich diese Technologien?

- Wo stehen neue Erfindungen an, und welche Kundenprobleme können damit (viel) besser gelöst werden?

- Wo und in welchen Technologien hat unser Unternehmen Kompetenzen – einen Vorsprung vor der Konkurrenz und damit Kernkompetenzen?

- Bei welchen Kaufkriterien können wir markante Verbesserungen vornehmen?

Instrument Substitutionsanalyse (S-Kurve)

Mit der Substitutionsanalyse lässt sich die Ablösung von bestehenden Produkten oder Technologien durch neue Angebote darstellen.

Dieses Instrument hilft, auf drei Ebenen:

- den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg in einen neuen Markt zu finden (oder den Ausstieg)

- Die Wachstumsraten in wachsenden Märkten gegenüber dem Markt und dem Wettbewerber festzulegen.

- Den Übergang in einen Preis- d. h. Kostenmarkt zu planen, und damit die Kostenposition auszuschöpfen oder auszusteigen.

eBMC in der STRATEGY.APP

Für jedes Geschäftsfeld erstellen wir bei den Vorgaben die eBMC mit den aktuellen Schlüsselelementen. Jeder Baustein wird entsprechen gefüllt und kann jederzeit angepasst, ausgedruckt oder sonst kommuniziert werden:

Die Eingabe der einzelnen Bausteine und Elemente erfolgt im gewohnten Editierfenster:

In der Phase Gestaltung können wir nun zusätzliche Schlüsselelemente hinzufügen; hier z.B. als neue Technologie die „Nanotechnologie“, die für die Beschichtung des Glases angewendet wird; oder ein neuer Absatzkanal, mit dem die Kunden in Zukunft bedient werden sollen:

Die neuen Elemente erscheinen zur Kennzeichnung in roter Farbe. Damit haben wir eine Basis, um neue strategische Optionen abzuleiten und zu Stossrichtungen und Massnahmen auszuarbeiten.

Diese werden dann parallel zu den Optionen aufgelistet, die aus der SWOT abgeleitet werden.

Auch hier können Optionen jederzeit ergänzt, hinzugefügt oder gestoppt bzw. gelöscht werden.