Disruptive Innovation

Das Konzept der disruptiven Innovation wurde im Jahre 1995 von J. L. Bower / C. M. Christensen aufs Tapet gebracht. Sie nannten es auch «die Innovation von unten»

Quelle: J. L. Bower / C. M. Christensen: Disruptive Technologies: Catching the Wave, HBR, 1995.

Unter «disruptiven Innovationen» versteht man ein bestimmtes Aufkommen von neuen Technologien, Anwendungen oder Methoden. Damit werden Produkte oder Dienstleistungen verbessert und althergebrachte Produkte schliesslich verdrängt und abgelöst. Meist entstehen dabei auch neue Märkte.

Der Prozess weist ein klares Muster auf: Etablierte Unternehmen greifen Innovationen nicht oder zu spät auf. Aufstrebende junge Unternehmen entwickeln die neuen, oft noch weniger leistungsfähigen Produkte. Damit dringen sie zuerst in kleine neue Märkte ein, um dann in den Markt der Branchenführer einzudringen. Wenn dann etablierte Unternehmen die Innovation aufgreifen, finden sie sich häufig bereits weit im Rückstand. Oft werden sie gar aus dem Markt verdrängt.

Warum etablierte Unternehmen disruptive Innovationen verpassen

Etablierte Unternehmen sind auf die bestehende aktuelle Bedürfnisbefriedigung Ihrer Kunden fokussiert. Sie konzentrieren sich auf die Verbesserung der bestehenden Technologien («sustaining innovations»). Die Kunden wollen vorerst häufig die neuen Technologien noch nicht.

Neue, disruptive Innovationen sind meist zu Beginn weniger leistungsfähig, auf einen neuen, kleineren Markt ausgerichtet. Damit sind sie für etablierte Unternehmen nicht interessant. Der Fokus richtet sich darauf, die bestehende Kundschaft zu versorgen und die bestehenden Produkte zu verbessern. Das verhindert, dass Ressourcen für unsichere Innovationen zur Verfügung gestellt werden.

Beispiele

- Chemische Fotografie – Digitale Fotografie

- CD, DVD – Herunterladbare digitale Inhalte

- USB Flash Drives – Cloud Computing

Anwendung

Selbst wenn Unternehmen das Aufkommen disruptiver Innovationen erkennen, schaffen sie es häufig nicht, entsprechend auf die Bedrohung zu reagieren. Als Schlüssel für das Angehen der Problematik schlagen Bower / Christensen vor, strategisch wichtige disruptive Innovationen in separat zu managen. Damit werden unternehmerische Vorstösse in neue Märkte ohne den Druck der etablierten Organisation möglich. Dieses Vorgehen erinnert an Peter Druckers Empfehlungen zum Innovationsmanagement (Innovation and Entrepreneurship, 1985).

Methode (Bower / Christensen)

- Abklären, ob eine Innovation disruptiv oder sustaining ist und welche unter den disruptiven Innovationen eine Bedrohung darstellt. Zu deren Erkennen sollte ein Unternehmen ein systematisches Vorgehen haben.

- Definieren der Bedeutung der disruptiven Technologie. Der Fehler vieler Unternehmen besteht darin, dass sie die falschen Fragen stellen werden und das falsche Kundensegment befragen.

- Den anfänglichen Markt für die disruptive Innovation lokalisieren. Herkömmliche Marktanalysen sind dabei nicht hilfreich. Dazu sind Versuche zu Produkten und Märkten notwendig.

- Die Zuständigkeit für den Aufbau eines Geschäfts für disruptive Technologien ist in eine unabhängige Organisation zu legen. Kleine Teams arbeiten frei von den Zwängen der Hauptorganisation. Diese Strategie wird meist falsch verstanden. Eine separate Organisation eignet sich nur dann, wenn die disruptive Innovation noch niedrige Ergebnisse hat und ein neues Kundensegment anspricht.

- Die disruptive Organisation unabhängig halten: Etablierte Unternehmen können nur durch das Aufstellen kleiner Organisationen aufkommende Märkte dominieren. Die Integration von disruptiven Innovationen, auch wenn sie einmal profitabel sind, kann desaströs sein (Kampf um Ressourcen; Frage, wann welches Produkt kannibalisieren).

White Paper: Strategic Success Potentials in Times of Disruption

Part 1 of 2

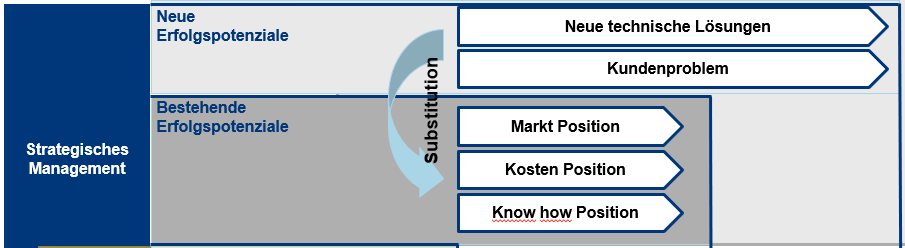

Just as operational management has its controlling or core figures in annual or quarterly earnings figures, so too does its strategic management. The most important control variables here are the market position, the cost position and the customer benefit. Add to this the handling of new technologies and here come S-curves and disruption into the game. The interplay of these variables allows us to derive the success potential and thus the future viability of a company.

Download this page as PDF

Strategic success potentials

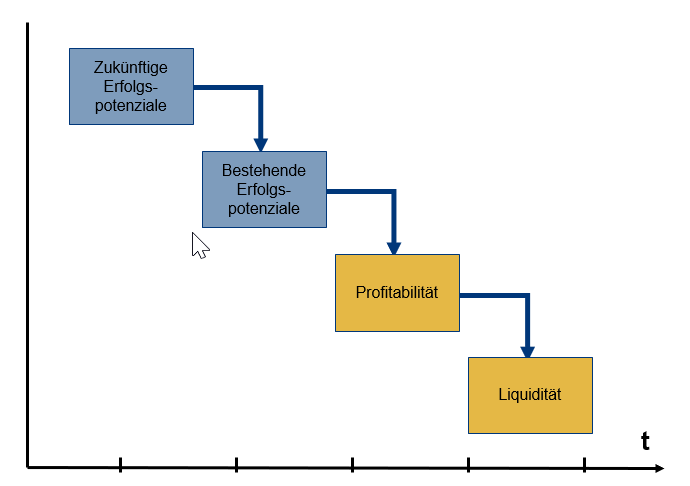

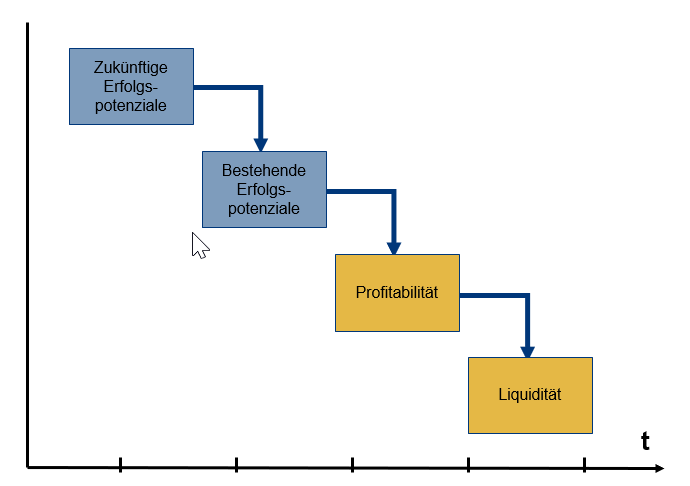

Success potentials are all the prerequisites and abilities of a company, with which the results of the enterprise are achieved. Gälweiler differentiates here by distinguishing between current and future potential for success.

Today’s potential for success

Today’s or existing potential for success forms the basis for the medium-term success of the company. The most important key figures for this are the market position and the cost position. However, these key figures are not sufficiently informative about the long-term success and survival of the company.

Future success potential

Future success potential ensures that a company can remain successful in the long term. The central control parameters for this are the «solution-independent customer problem» and «new technologies». The building up of future success potentials is attributed to the strategic management. Essentially, the development of future success potentials corresponds to innovation and thus to strategic innovation management.

«Strategic corporate governance as a precontrol task with regard to the subsequent realization of success therefore consists of the search, creation and maintenance of high and secure success potentials, which always includes the timely location of innovation potential.»

(A. Gälweiler, 1987)

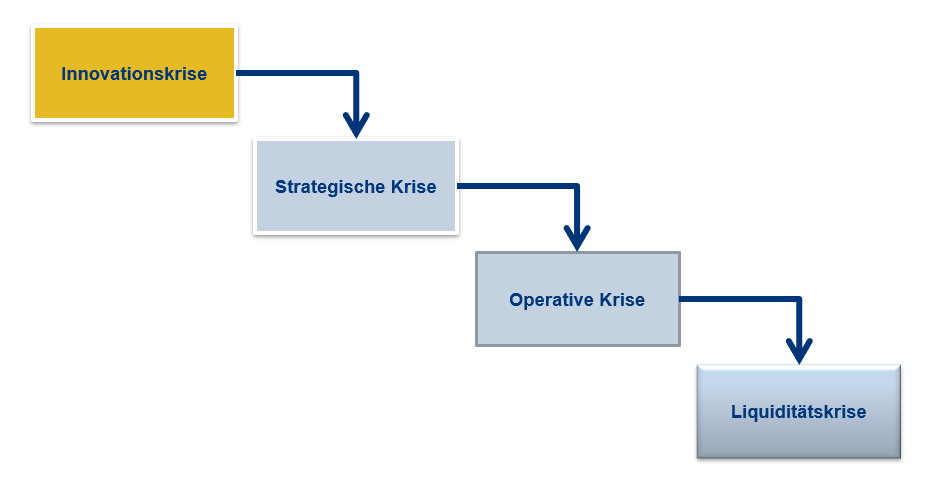

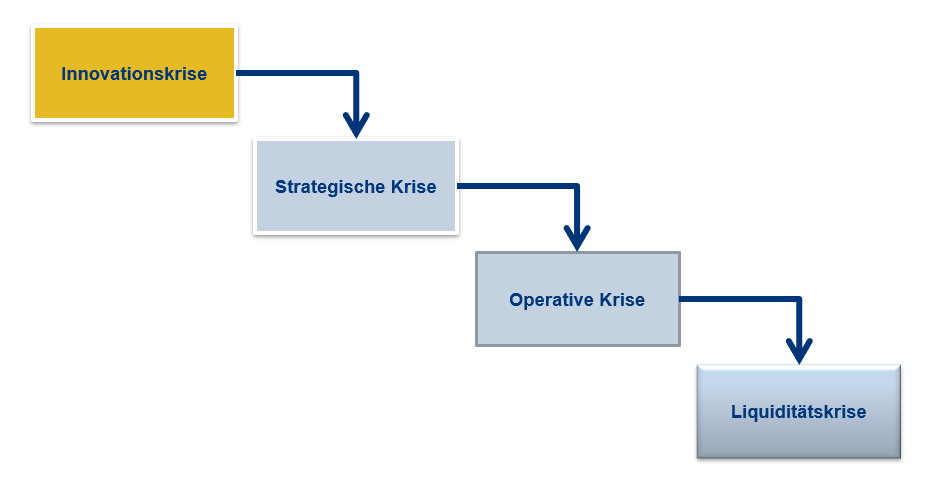

The different crises of a company

According to this logic, corporate crises can be classified:

- If a company lacks the liguidity, it is technically bankrupt and one calls this the «liquidity crisis». This happens to many startups – although you have good business models and a lot of potential when you run out of money, that’s over

- The operating crisis or earnings crisis occurs when the profit is down or negative. This is not the death of a company. As long as money is there, it can survive and if the strategy is right, it will even be back in the black.

- The strategic crisis is defined by a poor market and cost position. The gain may still be positive, but the future is endangered.

- The innovation crisis will only take effect in a few years, when new solutions based on new technologies begin to substitute our products and services.

Gälweiler on operational key performance indicators versus strategic success factors

Quotes from A. Gaelweiler: Strategic Management, 1987

- The autonomy of strategic corporate management lies above all in its independent orientation. (P. 26)

- The autonomy of strategic corporate management lies above all in its independent orientation (p. 26) Operational business data, as important and irreplaceable as they are for running the day-to-day business, often leaves the actual strategic problems of a business venture in one Light that does not correspond to the real strategic conditions. Therefore results and data of the current business usually lead to a strategically wrong behavior. (P. 25)

- Success data are relatively ineffective and often totally misleading as a basis for strategic corporate governance. (P. 30)

- The signals emanating from the short-lived success data are usually not only too late. Too often, they also mislead to acting in a long-term, wrong-pointing direction without first being noticed. (Pp. 240 f.)

- Last but not least, therefore, the fundamental importance of the strategic management task lies in the fact that wrong decisions and omissions are generally no longer correctable or recoverable if they only become noticeable at the time of the operational implementation of the success data. (P. 26)

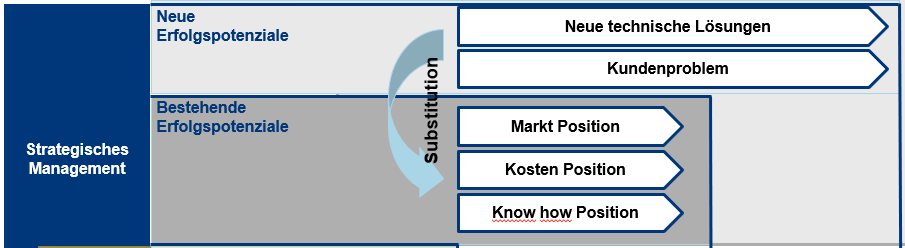

The current success potentials and their control parameters

According to Gälweiler, today’s potential for success is derived from the control factors of the cost position and the market position. From our point of view, it is indispensable to include the area of employees as a further position for control variables. Our experience shows that this as a strategic success potential also plays a crucial role.

Market position

The control parameters of the market position include the following factors:

- Absolute market share

- Relative market share (in relation to the 3 biggest competitors)

- Customer loyalty

- Customer Value

- Relative Qualitä

- Image

- entry barriers

These figures show whether your own market position can be maintained and defended, or expanded.

Cost position

The control variables of the cost item are the various types of productivity. The continuous optimization of structures and processes comes into play here:

- Productivity of knowledge

- Productivity of the invested capital

- Productivity of employees

Know-how Position

The active involvement of employees in corporate development releases strong and often unimaginable energies and decisively supports the development of factors such as:

- Know-how

- Core competences

- Motivation and commitment

- Creativity and new ideas

Future success potentials and their control variables

Gälweiler derives the future potential for success from the control parameters of customer benefits and technologies.

Customer benefits

Customer value is the anchor for any corporate strategy; And this is about the original customer problem, detached from the product or offer. We also refer to this as a «solution-independent customer problem». Whether you prefer to call the customer problem a customer request or a customer need, leave it to them. We treat these three terms as synonyms.

Here are the questions:

- What does the customer really pay for?

- For what does he put the money on our counter and not go to the competition?

A detailed description of this topic can be found in our whitepaper «Customer Benefits».

Technologies

All technologies have a limited lifetime because they are replaced by new and improved technologies. There are on the one hand gradual improvements and optimizations of existing technologies, on the other hand quantum leaps, with which a new technology replaces the existing solutions within a short time. Not only does it offer improved solutions, it also offers completely new applications that are better for the customer. These are e.g. the automobile with the internal combustion engine opposite the horse-drawn carriages or the email via the Internet opposite the letter post. As control parameters of the technologies the questions after the

- right key technologies

- the life phase of an existing key technology

- the advent of new technologies

- your own core competencies

- the substitution of existing products and solutions

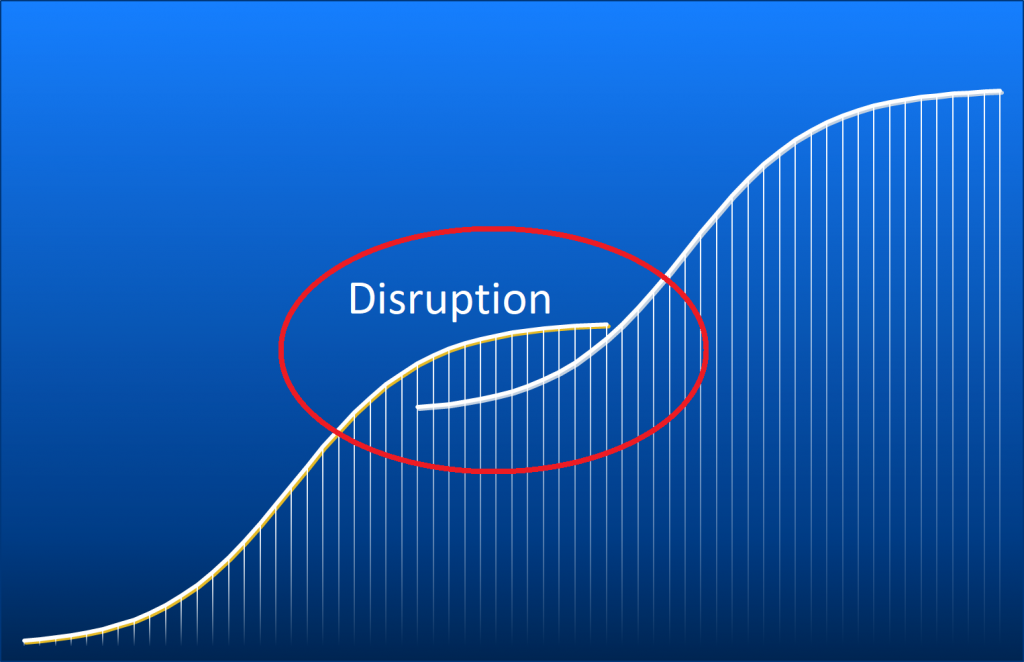

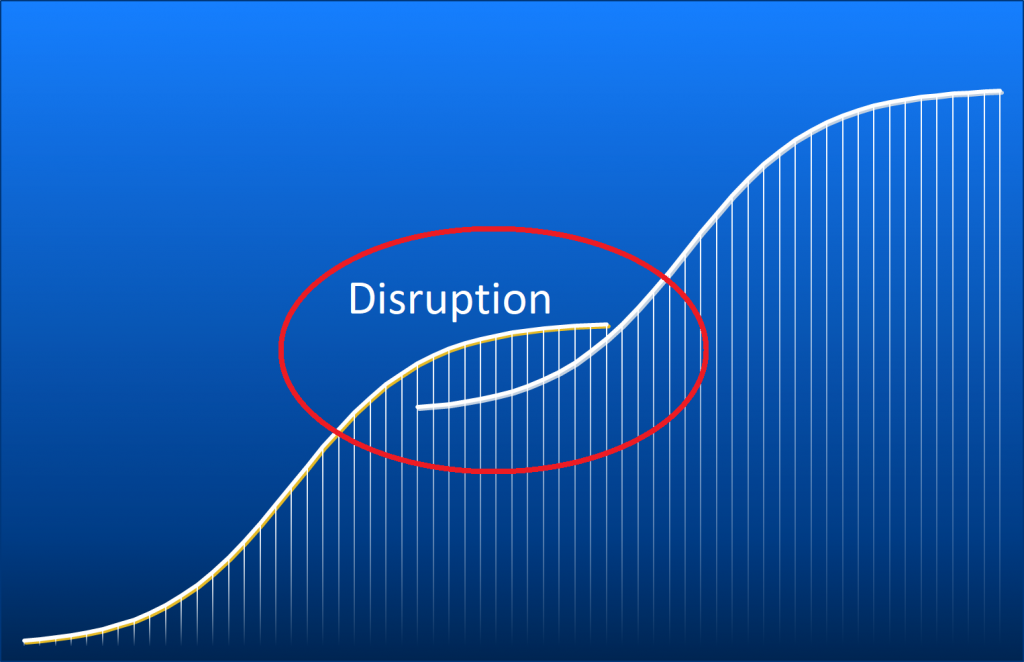

Disruption and S-curve

Here we find the basis of what is being discussed and treated nationwide under the term «disruption»: the S-curve.

The expiration of a technology while at the same time a new technology spreads, shows the emergence of future success potentials. Existing products are substituted by new offers according to the pattern of the S-curves.

In the next whitepaper, we will discuss it in detail and introduce the S-curve tool in more detail.

Download this page as PDF

Ignaz Furger

Furger and Partner Inc Strategy Development Hottingerstrasse 21 CH – 8032 Zurich +41 44 251 8070 furger@furger-partner.ch www.strategy.app

Whitepaper: Strategische Erfolgspotenziale in Zeiten der Disruption

Teil 1 von 2

So wie das operative Management in den Ergebniszahlen auf Jahres- oder Quartalsebene seine Steuerungs- oder Kerngrössen hat, gibt es diese auch für das strategische Management. Als wichtigste Steuerungsgrössen gelten hier die Marktposition, die Kostenposition und der Kundennutzen. Dazu kommt der Umgang mit neuen Technologien und hier kommen S-Kurven und Disruption ins Spiel. Aus dem Zusammenspiel dieser Grössen lassen sich die Erfolgspotenziale und damit die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ableiten.

Strategische Erfolgspotenziale

Erfolgspotenziale sind sämtliche Voraussetzungen und Fähigkeiten eines Unternehmens, mit denen die Ergebnisse des Unternehmens erzielt werden. Gälweiler nimmt hier eine Differenzierung vor, indem er zwischen heutigen und zukünftigen Erfolgspotenzialen unterscheidet.

Heutige Erfolgspotenziale

Heutige oder bestehende Erfolgspotenziale sind die Basis für den mittelfristigen Erfolg des Unternehmens. Wichtigste Kennzahlen dafür sind die Marktposition und die Kostenposition. Über den langfristigen Erfolg und Fortbestand des Unternehmens sind diese Kennzahlen aber zu wenig aussagekräftig.

Zukünftige Erfolgspotenziale

Zukünftige Erfolgspotenziale sorgen dafür, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben kann. Die zentralen Steuerungsgrössen dafür sind das «lösungsunabhängige Kundenproblem» sowie «neue Technologien». Der Aufbau von zukünftigen Erfolgspotenzialen wird der strategischen Unternehmensführung zugerechnet. Im Wesentlichen entspricht die Entwicklung zukünftiger Erfolgspotenziale der Innovation und somit dem strategischen Innovationsmanagement.

«Die strategische Unternehmensführung als eine Vorsteuerungsaufgabe in Bezug auf die spätere Erfolgsrealisierung besteht daher aus der Suche, Schaffung und Erhaltung hoher und sicherer Erfolgspotenziale, was stets das rechtzeitige Orten von Innovationspotenzialen einschliesst.»

(A. Gälweiler, 1987)

Die unterschiedlichen Krisen eines Unternehmens

Nach dieser Logik lassen sich Unternehmenskrisen klassifizieren:

- Fehlt einem Unternehmen die Liguidität, ist es technisch Bankrott und man nennt das die «Liquiditätskrise». Dies passiert vielen Startups – obwohl Sie gute Geschäftsmodelle und viel Potenzial haben, wenn ihnen das Geld ausgeht, ist Schluss

- Die operative Krise oder die Ergebniskrise stellt sich ein, wenn der Gewinn ausfällt oder negativ ist. Das ist noch nicht der Tod eines Unternehmens. Solange Geld da ist kann es überleben und wenn die Strategie stimmt, wird es sogar wieder einmal schwarze Zahlen schreiben.

- Die strategische Krise definiert sich durch eine schlechte Markt- und Kostenposition. Der Gewinn mag noch positiv sein, aber die Zukunft ist gefährdet.

- Die Innovationskrise wirkt sich erst in ein paar Jahren aus, nämlich dann, wenn neue Lösungen auf der Basis von neuen Technologien unsere Produkte und Angebote anfangen zu substituieren.

Gälweiler über operative Erfolgskennzahlen versus strategische Erfolgsfaktoren

Zitate aus A. Gälweiler: Strategische Unternehmensführung, 1987

- Die Eigenständigkeit der strategischen Unternehmensführung besteht vor allem in ihren eigenständigen Orientierungsgrundlagen. (S. 26)

- Operative Geschäftsdaten, so wichtig und unersetzlich sie für die Führung des laufenden Geschäftes sind, lassen nicht selten die eigentlichen strategischen Probleme einer Unternehmung in einem Licht erscheinen, das den wirklichen strategischen Gegebenheiten nicht entspricht. Ergebnisse und Daten des laufenden Geschäftes verleiten daher meistens auch zu einem strategisch falschen Verhalten. (S. 25)

- Erfolgsdaten sind als Orientierungsgrundlagen für die strategische Unternehmensführung relativ wirkungslos und oftmals total irreführend. (S. 30)

- Die von den kurzlebiger gewordenen Erfolgsdaten ausgehenden Signale kommen meistens nicht nur zu spät. Allzu häufig verleiten sie auch zum Handeln in eine langfristig sich als falsch herausstellende Richtung, ohne dass man das zunächst bemerkt. (S. 240 f.)

- Nicht zuletzt beruht deshalb die fundamentale Bedeutung der strategischen Führungsaufgabe darin, dass Fehlentscheidungen und Versäumnisse in der Regel dann nicht mehr korrigierbar oder nachholbar sind, wenn sie erst im Zeitpunkt des operativen Vollzuges an den Erfolgsdaten bemerkbar werden. (S. 26)

Die heutigen Erfolgspotenziale und ihre Steuerungsgrössen

Die heutigen Erfolgspotenziale leiten sich gemäss Gälweiler aus Steuerungsgrössen der Kostenposition und der Marktposition ab. Aus unserer Sicht ist es unerlässlich, als weitere Position für Steuerungsgrössen den Bereich der Mitarbeiter einzubeziehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass diesem als strategisches Erfolgspotenzial ebenfalls eine entscheidende Rolle zukommt.

Marktposition

Die Steuerungsgrössen der Marktposition umfassen die folgenden Faktoren:

- Absoluter Marktanteil

- Relativer Marktanteil (im Verhältnis zu den 3 grössten Konkurrenten)

- Kundenbindung

- Kundennutzen

- Relative Qualität

- Image

- Eintrittsbarrieren

Diese Kennzahlen zeigen, ob die eigene Marktposition gehalten und verteidigt, bzw. ausgebaut werden kann.

Kostenposition

Als Steuerungsgrössen der Kostenposition wirken die verschiedenen Arten von Produktivität. Zum Tragen kommt hier die kontinuierliche Optimierung der Strukturen und Prozesse:

- Produktivität des Wissens

- Produktivität des eingesetzten Kapitals

- Produktivität der Mitarbeiter

Know-how Position

Der aktive Einbezug der Mitarbeiter in die Unternehmensentwicklung setzt starke und oft ungeahnte Energien frei und unterstützt entscheidend den Aufbau von Faktoren wie:

- Know-how

- Kernkompetenzen

- Motivation und Engagement

- Kreativität und neue Ideen

Die zukünftigen Erfolgspotenziale und ihre Steuerungsgrössen

Die zukünftigen Erfolgspotenziale leitet Gälweiler aus den Steuerungsgrössen von Kundennutzen und Technologien ab.

Kundennutzen

Der Kundennutzen ist der Ankerhaken für jede Unternehmensstrategie; und zwar geht es hier, um das originäre Kundenproblem, losgelöst vom Produkt oder Angebot. Wir bezeichnen das auch als «lösungsunabhängiges Kundenproblem». Ob Sie das Kundenproblem lieber als Kundenwunsch oder als Kundenbedürfnis bezeichnen, sie Ihnen überlassen. Wir behandeln diese drei Begriffe als Synonyme.

Hier geht es um die Fragen:

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Für was legt er das Geld auf unsere Theke und geht nicht zur Konkurrenz?

Eine detaillierte Beschreibung dieses Themas finden Sie in unserem Whitepaper «Kundennutzen».

Technologien

Alle Technologien haben eine beschränkte Lebenszeit, weil sie jeweils durch neue und verbesserte Technologien abgelöst werden. Es gibt einerseits schrittweise Verbesserungen und Optimierungen von bestehenden Technologien, andererseits Quantensprünge, mit denen einen neue Technologie die bestehenden Lösungen innerhalb von kurzer Zeit ablöst. Sie bietet nicht nur verbesserte Lösungen, sondern ganz neue Anwendungen, die für den Kunden um Faktoren besser sind. Es sind dies z.B. das Automobil mit dem Verbrennungsmotor gegenüber den Pferdekutschen oder das Email per Internet gegenüber der Briefpost. Als Steuerungsgrössen der Technologien stellen sich die Fragen nach den

- richtigen Schlüsseltechnologien

- der Lebensphase einer bestehenden Schlüsseltechnologie

- dem Aufkommen von neuen Technologien

- den eigenen Kernkompetenzen

- der Substitution von bestehenden Produkten und Lösungen

Disruption und S-Kurve

Hier finden wir die Basis von dem, was heute landauf landab unter dem Begriff «Disruption» diskutiert und behandelt wird: Die S-Kurve.

durch eine völlig neue Basistechnologie

Das Auslaufen einer Technologie während sich gleichzeitige eine neue Technologie ausbreitet, zeigt die Entstehung zukünftigen Erfolgspotenziale. Bestehende Produkte werden gemäss dem Muster der S-Kurven durch ne ue Angebote substituiert.

Im nächsten Whitepaper werden wir detailliert darauf eingehen und das Tool S-Kurve näher vorstellen.

Ignaz Furger

Furger und Partner AG Strategieentwicklung

Fiessenurm

CH – 8600 Dübendorf

+41 44 251 8070

furger@furger-partner.ch

www.strategy.app