Whitepaper: Strategische Erfolgspotenziale in Zeiten der Disruption

Teil 1 von 2

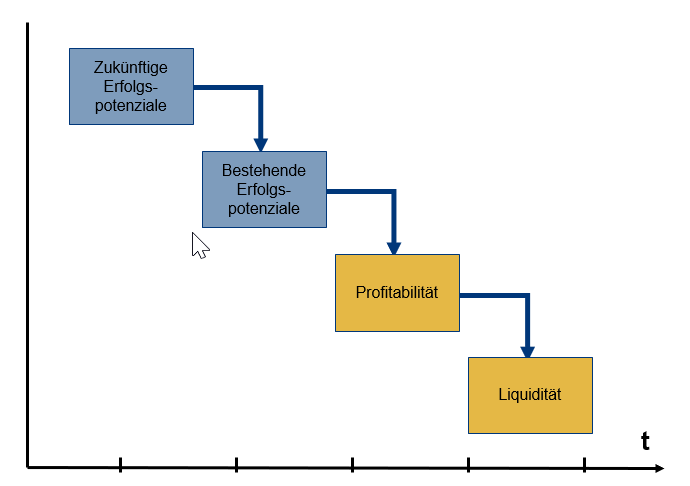

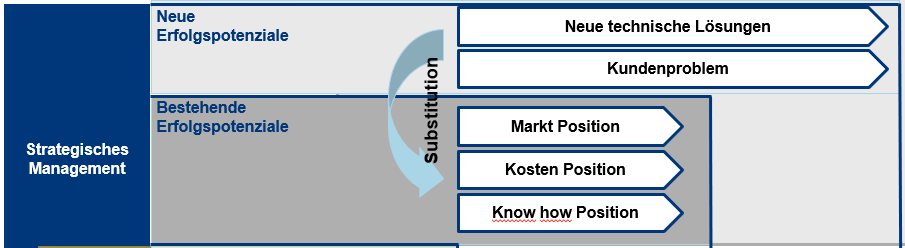

So wie das operative Management in den Ergebniszahlen auf Jahres- oder Quartalsebene seine Steuerungs- oder Kerngrössen hat, gibt es diese auch für das strategische Management. Als wichtigste Steuerungsgrössen gelten hier die Marktposition, die Kostenposition und der Kundennutzen. Dazu kommt der Umgang mit neuen Technologien und hier kommen S-Kurven und Disruption ins Spiel. Aus dem Zusammenspiel dieser Grössen lassen sich die Erfolgspotenziale und damit die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ableiten.

Strategische Erfolgspotenziale

Erfolgspotenziale sind sämtliche Voraussetzungen und Fähigkeiten eines Unternehmens, mit denen die Ergebnisse des Unternehmens erzielt werden. Gälweiler nimmt hier eine Differenzierung vor, indem er zwischen heutigen und zukünftigen Erfolgspotenzialen unterscheidet.

Heutige Erfolgspotenziale

Heutige oder bestehende Erfolgspotenziale sind die Basis für den mittelfristigen Erfolg des Unternehmens. Wichtigste Kennzahlen dafür sind die Marktposition und die Kostenposition. Über den langfristigen Erfolg und Fortbestand des Unternehmens sind diese Kennzahlen aber zu wenig aussagekräftig.

Zukünftige Erfolgspotenziale

Zukünftige Erfolgspotenziale sorgen dafür, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben kann. Die zentralen Steuerungsgrössen dafür sind das «lösungsunabhängige Kundenproblem» sowie «neue Technologien». Der Aufbau von zukünftigen Erfolgspotenzialen wird der strategischen Unternehmensführung zugerechnet. Im Wesentlichen entspricht die Entwicklung zukünftiger Erfolgspotenziale der Innovation und somit dem strategischen Innovationsmanagement.

«Die strategische Unternehmensführung als eine Vorsteuerungsaufgabe in Bezug auf die spätere Erfolgsrealisierung besteht daher aus der Suche, Schaffung und Erhaltung hoher und sicherer Erfolgspotenziale, was stets das rechtzeitige Orten von Innovationspotenzialen einschliesst.»

(A. Gälweiler, 1987)

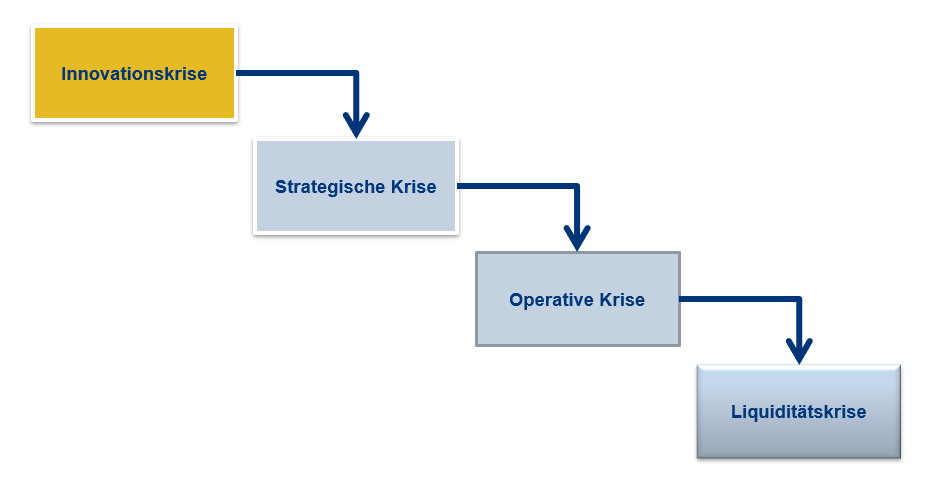

Die unterschiedlichen Krisen eines Unternehmens

Nach dieser Logik lassen sich Unternehmenskrisen klassifizieren:

- Fehlt einem Unternehmen die Liguidität, ist es technisch Bankrott und man nennt das die «Liquiditätskrise». Dies passiert vielen Startups – obwohl Sie gute Geschäftsmodelle und viel Potenzial haben, wenn ihnen das Geld ausgeht, ist Schluss

- Die operative Krise oder die Ergebniskrise stellt sich ein, wenn der Gewinn ausfällt oder negativ ist. Das ist noch nicht der Tod eines Unternehmens. Solange Geld da ist kann es überleben und wenn die Strategie stimmt, wird es sogar wieder einmal schwarze Zahlen schreiben.

- Die strategische Krise definiert sich durch eine schlechte Markt- und Kostenposition. Der Gewinn mag noch positiv sein, aber die Zukunft ist gefährdet.

- Die Innovationskrise wirkt sich erst in ein paar Jahren aus, nämlich dann, wenn neue Lösungen auf der Basis von neuen Technologien unsere Produkte und Angebote anfangen zu substituieren.

Gälweiler über operative Erfolgskennzahlen versus strategische Erfolgsfaktoren

Zitate aus A. Gälweiler: Strategische Unternehmensführung, 1987

- Die Eigenständigkeit der strategischen Unternehmensführung besteht vor allem in ihren eigenständigen Orientierungsgrundlagen. (S. 26)

- Operative Geschäftsdaten, so wichtig und unersetzlich sie für die Führung des laufenden Geschäftes sind, lassen nicht selten die eigentlichen strategischen Probleme einer Unternehmung in einem Licht erscheinen, das den wirklichen strategischen Gegebenheiten nicht entspricht. Ergebnisse und Daten des laufenden Geschäftes verleiten daher meistens auch zu einem strategisch falschen Verhalten. (S. 25)

- Erfolgsdaten sind als Orientierungsgrundlagen für die strategische Unternehmensführung relativ wirkungslos und oftmals total irreführend. (S. 30)

- Die von den kurzlebiger gewordenen Erfolgsdaten ausgehenden Signale kommen meistens nicht nur zu spät. Allzu häufig verleiten sie auch zum Handeln in eine langfristig sich als falsch herausstellende Richtung, ohne dass man das zunächst bemerkt. (S. 240 f.)

- Nicht zuletzt beruht deshalb die fundamentale Bedeutung der strategischen Führungsaufgabe darin, dass Fehlentscheidungen und Versäumnisse in der Regel dann nicht mehr korrigierbar oder nachholbar sind, wenn sie erst im Zeitpunkt des operativen Vollzuges an den Erfolgsdaten bemerkbar werden. (S. 26)

Die heutigen Erfolgspotenziale und ihre Steuerungsgrössen

Die heutigen Erfolgspotenziale leiten sich gemäss Gälweiler aus Steuerungsgrössen der Kostenposition und der Marktposition ab. Aus unserer Sicht ist es unerlässlich, als weitere Position für Steuerungsgrössen den Bereich der Mitarbeiter einzubeziehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass diesem als strategisches Erfolgspotenzial ebenfalls eine entscheidende Rolle zukommt.

Marktposition

Die Steuerungsgrössen der Marktposition umfassen die folgenden Faktoren:

- Absoluter Marktanteil

- Relativer Marktanteil (im Verhältnis zu den 3 grössten Konkurrenten)

- Kundenbindung

- Kundennutzen

- Relative Qualität

- Image

- Eintrittsbarrieren

Diese Kennzahlen zeigen, ob die eigene Marktposition gehalten und verteidigt, bzw. ausgebaut werden kann.

Kostenposition

Als Steuerungsgrössen der Kostenposition wirken die verschiedenen Arten von Produktivität. Zum Tragen kommt hier die kontinuierliche Optimierung der Strukturen und Prozesse:

- Produktivität des Wissens

- Produktivität des eingesetzten Kapitals

- Produktivität der Mitarbeiter

Know-how Position

Der aktive Einbezug der Mitarbeiter in die Unternehmensentwicklung setzt starke und oft ungeahnte Energien frei und unterstützt entscheidend den Aufbau von Faktoren wie:

- Know-how

- Kernkompetenzen

- Motivation und Engagement

- Kreativität und neue Ideen

Die zukünftigen Erfolgspotenziale und ihre Steuerungsgrössen

Die zukünftigen Erfolgspotenziale leitet Gälweiler aus den Steuerungsgrössen von Kundennutzen und Technologien ab.

Kundennutzen

Der Kundennutzen ist der Ankerhaken für jede Unternehmensstrategie; und zwar geht es hier, um das originäre Kundenproblem, losgelöst vom Produkt oder Angebot. Wir bezeichnen das auch als «lösungsunabhängiges Kundenproblem». Ob Sie das Kundenproblem lieber als Kundenwunsch oder als Kundenbedürfnis bezeichnen, sie Ihnen überlassen. Wir behandeln diese drei Begriffe als Synonyme.

Hier geht es um die Fragen:

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Für was legt er das Geld auf unsere Theke und geht nicht zur Konkurrenz?

Eine detaillierte Beschreibung dieses Themas finden Sie in unserem Whitepaper «Kundennutzen».

Technologien

Alle Technologien haben eine beschränkte Lebenszeit, weil sie jeweils durch neue und verbesserte Technologien abgelöst werden. Es gibt einerseits schrittweise Verbesserungen und Optimierungen von bestehenden Technologien, andererseits Quantensprünge, mit denen einen neue Technologie die bestehenden Lösungen innerhalb von kurzer Zeit ablöst. Sie bietet nicht nur verbesserte Lösungen, sondern ganz neue Anwendungen, die für den Kunden um Faktoren besser sind. Es sind dies z.B. das Automobil mit dem Verbrennungsmotor gegenüber den Pferdekutschen oder das Email per Internet gegenüber der Briefpost. Als Steuerungsgrössen der Technologien stellen sich die Fragen nach den

- richtigen Schlüsseltechnologien

- der Lebensphase einer bestehenden Schlüsseltechnologie

- dem Aufkommen von neuen Technologien

- den eigenen Kernkompetenzen

- der Substitution von bestehenden Produkten und Lösungen

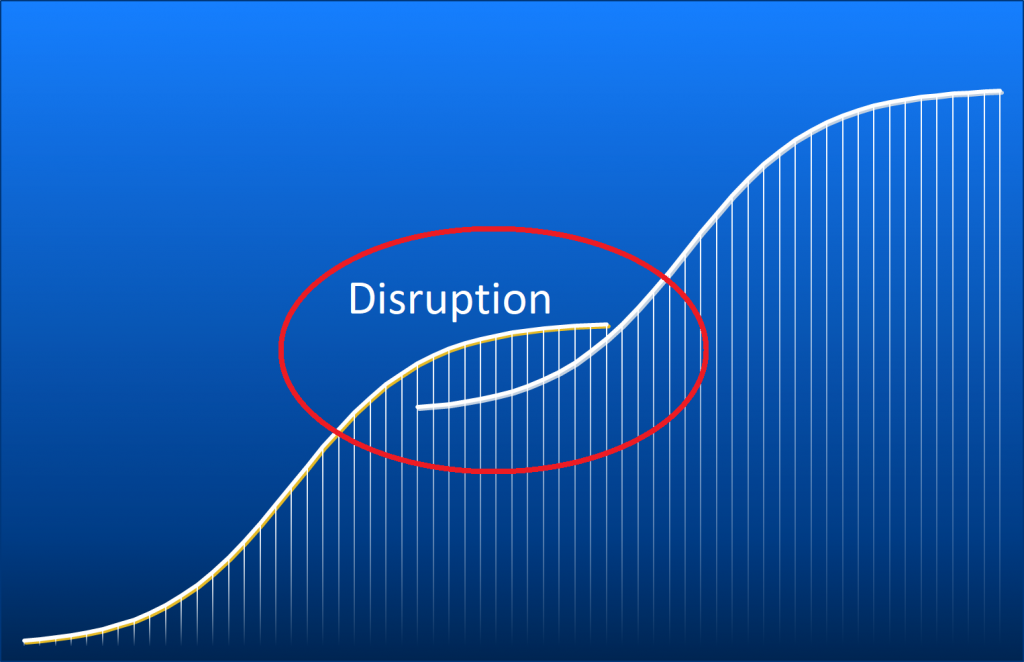

Disruption und S-Kurve

Hier finden wir die Basis von dem, was heute landauf landab unter dem Begriff «Disruption» diskutiert und behandelt wird: Die S-Kurve.

durch eine völlig neue Basistechnologie

Das Auslaufen einer Technologie während sich gleichzeitige eine neue Technologie ausbreitet, zeigt die Entstehung zukünftigen Erfolgspotenziale. Bestehende Produkte werden gemäss dem Muster der S-Kurven durch ne ue Angebote substituiert.

Im nächsten Whitepaper werden wir detailliert darauf eingehen und das Tool S-Kurve näher vorstellen.

Ignaz Furger

Furger und Partner AG Strategieentwicklung

Fiessenurm

CH – 8600 Dübendorf

+41 44 251 8070

furger@furger-partner.ch

www.strategy.app