Funktionalstrategien

Während in den Geschäftsfeldstrategien die Sicht nach aussen gerichtet ist und die Kunden, Märkte und Produkte / Angebote behandelt werden, betrachten wir in den Funktionalstrategien die Innenseite eines Unternehmens. Die Aufgabe der Marktstrategien ist der Aufbau der Marktposition, die Funktionalstrategien machen die strategische Kostenposition des Unternehmens wettbewerbsfähig. Sie beschreiben dementsprechend die Aufgaben und Ziele der internen Bereiche und Prozesse. Die Funktionalstrategien (oder Funktionalkonzepte) werden auch interne Strategien genannt.

Sachlogisch folgt die Funktionalstrategie der Geschäftsfeldstrategie, d.h. sie nimmt die Anforderungen auf und erstellt daraus die Strategien für die Produktion, die Entwicklung, das Marketing und die IT. Dagegen kann eine ressourcenorientierte Strategie, die von den Kernkompetenzen ausgeht, kann die Vorgehensweise ohne weiteres umkehren und die Strategie ausgehend von den Kernkompetenzen erarbeiten.

Wir gehen hier vom Regelfall aus und beschreiben ein Vorgehen, das die Funktionalstrategien aus den Geschäftsfeldstrategien ableitet und daraus die strategischen Massnahmen definiert.

Somit beschreibt eine Funktionalstrategie den Beitrag der Funktion oder Bereiches zur Unternehmensstrategie. Dieses lässt sich darstellen mittels Ziele – Mittel –Massnahmen. Gleichzeitig wird auch die Rolle innerhalb der anderen Funktionen beschrieben.

Somit erhält ein Funktionalstrategie Input / Vorgaben von drei Quellen:

- Produkt – Markt / Geschäftsfeldstrategien (das sind die funktionalen Anforderungen aus den Grundstrategien)

- Anforderungen aus anderen Funktionen

- Interne Vorgaben und Ziele für Verbesserungen und Anpassungen (Change)

Die Funktionalstrategien werden damit zum zentralen Teil der Umsetzungsplanung. Sie fassen sämtliche Anforderungen zusammen, die wir im vorhergehenden Schritt aufgelistet haben und schaffen die Voraussetzung dafür, dass man die Strategie überhaupt umsetzen kann. Sie beinhalten den Grossteil der strategischen Massnahmen und/oder Projekte, deren Umsetzung dann in ihrer Gesamtheit gesteuert wird.

Die Ausarbeitung der Funktionalstrategien kann je nach Grösse und Anforderung einige Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen und einen eigenen Vorgehensprozess mit Arbeitssitzungen erfordern.

Liste möglicher Funktionalstrategien:

- Innovation: Forschungsstrategie – Entwicklungsstrategie

- Produktion: Fertigungsstrategie – Standortstrategie – Servicestrategie

- Material / Einkauf: Beschaffungsstrategie – Logistikstrategie

- Absatz / Verkauf: Marketingstrategie – Vertriebsstrategie

- Information / Kommunikation: IT-Strategie – Kommunikationsstrategie – Internetstrategie

- Finanzen: Wirtschaftlichkeitsstrategie – Finanzierungsstrategie

- Mitarbeiter – Stakeholder: Personalstrategie (HR) – Stakeholder Strategie

Wir haben für Sie eine Vorlage für die Ausarbeitung einer Funktionalstrategie zusammengestellt, die Sie herunterladen und anwenden können.

Zusätzlich erhalten Sie den kostenlosen Zugang zur STRATEGY.APP und unserer Experten-Community.

Für nur CHF 19.50/Monat erhalten Sie

Funktionalstrategien mit der STRATEGY.APP

DAS SPIELFELD SAUBER ABSTECKEN

Gastbeitrag von Reto Stuber

Häufig wird so getan, als ob der Strategieprozess zu 100% ergebnisoffen und nur den Resultaten einer objektiven Analyse verpflichtet sei. Die Realität sieht anders aus: Gewisse Themen sind in Tat und Wahrheit «top-gesetzt» – andere sind «tabu». Damit können wir das Spielfeld für die Strategie abdecken. Ignorieren wir solche Informationen, kreieren wir unnötigen Aufwand und Frustrationen.

Mein Plädoyer gleich zu Beginn:

Es lohnt sich, zu Beginn des Strategieprozesses Energie in das zweckmässige Abstecken des Spielfeldes und die Ausrichtung der Anstrengungen zu stecken.

Häufige Einwände gegen ein solches Vorgehen: «Das hemmt doch die Kreativität», «Damit schliessen wir aber interessante strategische Optionen von Beginn weg aus» oder «Ist das denn methodisch richtig?». Sie alle haben etwas für sich. Nur: Auch der Prozess selbst hat Kosten, die in die Überlegungen einzubeziehen sind. Das Frustrationspotenzial ist für alle Beteiligten gross, die sich mit viel Energie in den Prozess eingebracht haben und am Ende dann übersteuert werden. Last but not least: Muss man es sich denn schwerer machen als nötig? Und: Setzungen erlauben es uns auch, unsere Energie auf wirklich relevante und tatsächlich zur Disposition stehende Fragen zu konzentrieren!

Um das Spielfeld für die Analyse und Strategiegestaltung ex ante abzustecken bzw. einzuengen, braucht es in erster Linie eine ausreichende Legitimation. Wichtige Quellen sind die Hauptaktionäre und/oder der Verwaltungsrat – in öffentlichen Verwaltungen oft auch vorgesetzte Stellen und/oder das Direktorium.

Aussagekategorien für die Eingrenzung

Welche Aussagekategorien helfen bei der Eingrenzung? Nach meiner Erfahrung sind das insbesondere klare Oberziele und Nebenbedingungen, strategische Prämissen und die Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile.

1. Oberziele und Nebenbedingungen

Wenn wir nicht wissen, worauf die Strategie abzielt, fehlt die Grundlage zur Ausrichtung und Bewertung der Strategievarianten.

In definitionsgemäss gewinnstrebigen Unternehmen ist das Oberziel gegeben: Die langfristige Gewinnerzielung. In Publikumsgesellschaften steht dabei die klassische Shareholder Value Maximierung im Zentrum. Mehr und mehr werden aber auch dort – und viel mehr noch in eignergeführten Gesellschaften – Nebenbedingungen dazu formuliert. Diese reichen von «CO2-neutral wirtschaften» über «Mitarbeitende mindestens 10% über GAV-Mindestlohn entschädigen», «kein Fremdkapital aufnehmen» bis hin zu «optisch ansprechende Maschinen produzieren». Solche Nebenbedingungen schränken zwar die Freiheitsgrade der Strategiegestaltung ein, gleichzeitig erleichtern sie aber die Aufgabe massiv!

Besonders knifflig ist die Formulierung der Oberziele und Nebenbedingungen in öffentlichen Institutionen und in Nonprofit-Organisationen. Deren Zielsysteme sind komplex, mehrwertig und teilweise konfliktbeladen. Zudem können sie auf gänzlich verschiedenen Ebenen ansetzen («Gesundheit in der Schweiz» oder «Wirkung des Bundesamtes für Gesundheit»?). Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen: Erst wenn auch hier Oberziele und Randbedingen (z.B. spezifisch zu berücksichtigende Gesetze) klar umschrieben sind, wird geordnete Strategiearbeit möglich!

2. Strategische Prämissen

Oft ist eine erste strategische der wichtigste Auslöser der Strategieübung. Beispiel: Wir brauchen eine neue Strategie, um uns endlich gegenüber dem Megatrend «Digitalisierung» zu positionieren. Prämissen können positive Aussagen mit Vorgaben-Charakter oder auch negative Aussagen mit Tabu-Charakter sein.

Beispiele:

- Strategie einer Hochschule muss dazu beitragen, dass die Institution quer über die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung, F&E und Dienstleistungen zusammenwächst.

- Strategie eines Amtes muss von abnehmenden Budgets für die Gesamtorganisation ausgehen.

- Grössere aufbauorganisatorische Anpassungen werden ausgeschlossen (oder von Beginn weg angekündigt).

- Strategie einer Apothekenkette schliesst eine Expansion ins Ausland aus.

- Strategie eines Produktionsunternehmens muss dazu beitragen, Klumpenrisiken (kunden- und produktseitig) zu reduzieren.

Obwohl solche Setzungen nicht mit einer Analyse begründet werden müssen, sind sie mit Vorteil plausibel und passen ins Gesamtbild. Bei heiklen Prämissen, welche zu Widerständen führen können, ist der Mindestanspruch, dass man die Legitimation transparent macht. Die Eigner dürfen beispielsweise vorgeben, dass es keine Strategie mit einer Forcierung elektronischer Absatzkanäle geben darf, auch wenn diese Vorgabe von allen Verkaufs- und Marketingmitarbeitenden als «halsbrecherisch» taxiert wird!

3. Klare Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile

Last but not least hilft auch diese methodische Festlegung, die Baustelle der Analyse und der Strategiegestaltung klarer abzustecken und Leerläufe und Missverständnisse in den Diskussionen zu vermeiden. Die Ambition einer Innovationsstrategie diskutiert man beispielsweise sicher ganz anders wenn man statt von einem drei- von einem sechsjährigen Planungshorizont ausgeht.

Oft bietet es sich dabei an, verschiedene Zeithorizonte für verschiedene Strategiebestandteile vorzugeben und diese zu schachteln:

- Analysehorizont und Bildung allfälliger Umwelt-Szenarien für 8-10 Jahre.

- Zeithorizont für die Vision: 8 Jahre.

- Zeithorizont für die Ziele: 5 Jahre.

- Definition strategischer Projekte für die kommenden 3 Jahre.

Nutzen dieser Anstrengungen zum Abstecken des Spielfeldes und zur Ausrichtung der Arbeiten im Strategieprozess:

- Einfacherer, schlankerer Prozess.

- Weniger unnötige Analysen und Diskussionen.

- Fokus der Diskussion auf wirklich relevante Themen.

- Besseres Erwartungsmanagement: Was wird sicher anders – was bleibt wohl gleich?

- Weniger Frustration Beteiligter und Betroffener, weil man nicht «vorgeführt wird».

In diesem prägenden Schritt des Strategieprozess‘ müssen sich die Auftraggeber voll und verbindlich einbringen.

So kommt am Ende auch noch ein weiterer positiver Effekt dazu: Zufriedene Auftraggeber!

Reto Stuber

Strategie und Strategieverankerung

für Unternehmen und öffentliche Institutionen

Ressources Unternehmensberatung

reto.stuber@res-sources.ch

www.ressources.swiss

+41 79 287 94 71

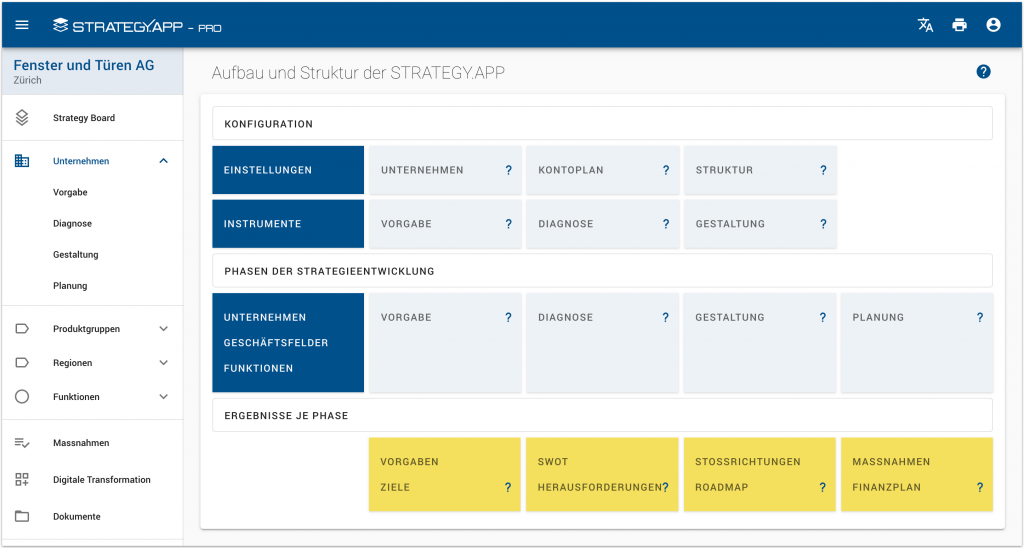

STRATEGY.APP Videos

Mit diesen Videos geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über das Konzept und die wichtigsten Funktionen von STRATEGY.APP

Video 1 – Einführung

- Konzept von STRATEGY.APP

- Aufbau des Programms

- Konfiguration und Einstellungen

- Ebenen und Strategieprozess

- Menu und Navigation

- Hilfeseite und Support

Video 2 – Einstellungen

- Einstellungen der STRATEGY.APP

- Angaben zum Unternehmen – Kontaktdaten

- Kontenplan

- Geschäftsfelder

- Wettbewerber

- Geschäftsfeld-Wettbewerbermatrix

- Funktionen

Video 3 – Instrumente

- Leitbild, Freiräue, BSC

- Trendanalyse

- Kundennutzen

- Portfolio

- SWOT

- BMC

- Adjacencies

Video 4a

Vorgaben Unternehmensebene

- Leitbild

- Leitplanken

- Erfolgsrechnung

- Finanzziele

- Strategische Ziele

weitere folgen in Kürze …

agileSTRATEGYBOARD or «the sharp end of the strategy»

Teil I – Konzept

Auf der Basis von Rumelt’s Buch „Good Strategy – Bad Strategy“ haben wir ein pragmatisches und einfaches Vorgehen entwickelt, um Ihre Unternehmensstrategie zu erarbeiten, jederzeit zu überprüfen und anzupassen. Gerade in der heutigen Zeit sind Sie gefordert, Ihr Unternehmen in kurzer Zeit auf die Zukunft auszurichten, diese Strategie klar und verständlich darzustellen, die Aktivitäten der Mitarbeiter zu fokussieren und dabei jederzeit agil zu bleiben.

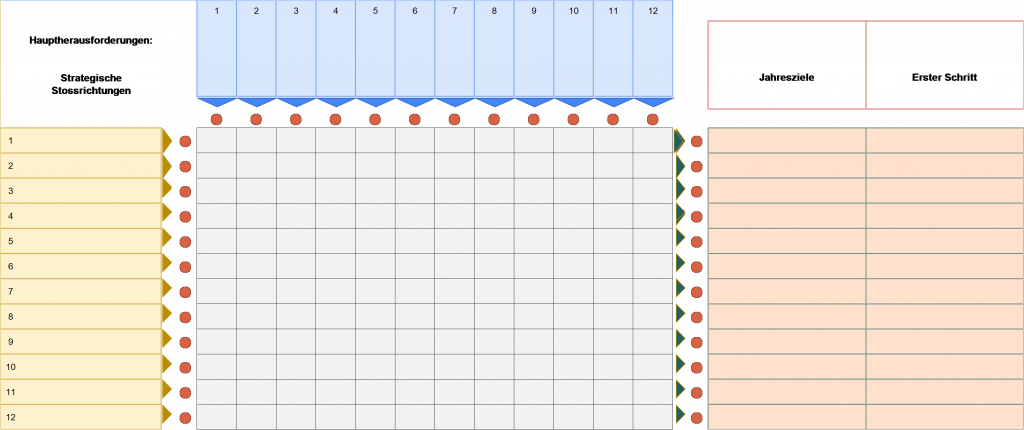

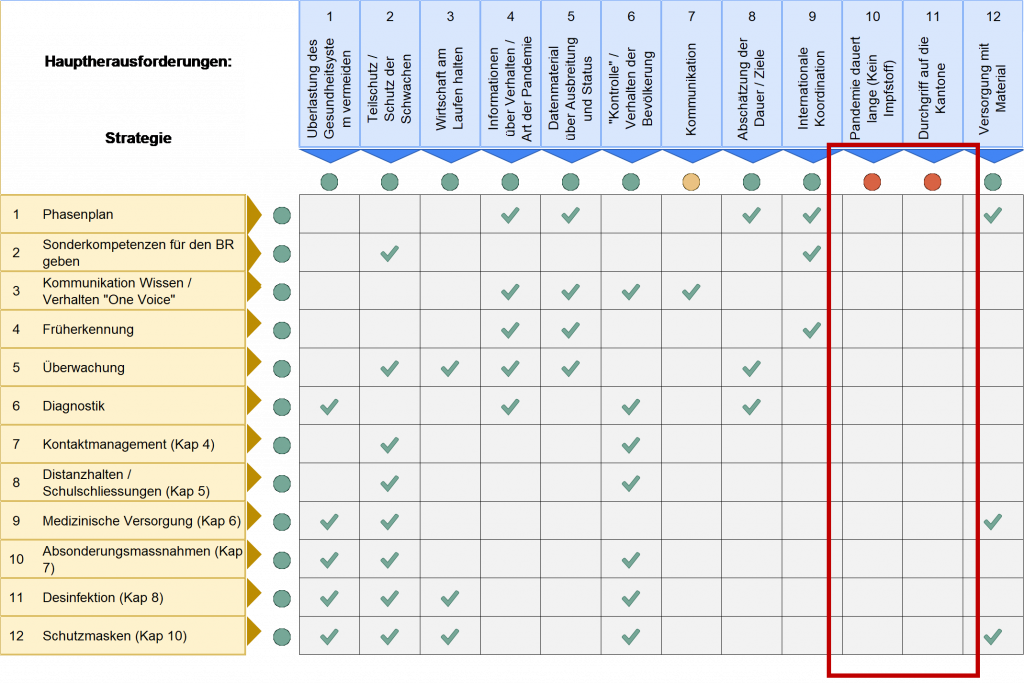

Visualisierung

Das Ergebnis wird mit dem agileSTRATEGYBOARD auf einer Seite visualisiert und besteht aus 4 Elementen

- Dem Ergebnis der DIAGNOSE: die Hauptherausforderungen

- Dem Ergebnis der GESTALTUNG: die Stossrichtungen

- Der Vorlage für die Umsetzung

- Dem Abgleich zur Sicherstellung der Konsistenz und Robustheit Ihrer Strategie

Die Herausforderungen

Die Herausforderungen sind Gegebenheiten, die durch die Strategie gemeistert werden müssen. Sie können aus einer SWOT abgeleitet oder aus anderen Analysen zusammengestellt werden. Im Artikel 3 (Link) haben wir die Diagnose beschrieben. Dafür gibt es viele Instrumente wie z.B. Trendanalyse, Kundennutzenanalyse, Wettbewerbsanalyse, Marktanalyse, Finanzanalyse, Unternehmensanalyse … es gibt für keinen Teil der Strategie so viele Tools wir für die Analyse. Diese wurde zu einem richtigen Tummelfeld für die Berater. Die Ergebnisse fliessen dann in eine SWOT und aus dieser SWOT leiten wir dann die Hauptherausforderungen ab, die hier dargestellt sind. Wir empfehlen hier, mit der SWOT anzufangen und erst danach zu entscheiden, ob weitere Analysen überhaupt notwendig sind. Das konkrete Vorgehen mit Vorlagen zeigen wir Ihnen im nächsten Blogbeitrag.

Stossrichtungen

Dieser Teil kommt aus den «Policies», die wir in Artikel 4 beschrieben haben. Sie stellen die «grobe» Richtung für das Unternehmen dar, Vorgaben, wohin wir gehen wollen – ohne diese im Detail zu beschreiben.

Stossrichtungen können aber weiter ergänzt werden mit Finanzzielen, strategischen Zielen und Businessplänen. Die Erarbeitung dieser Stossrichtungen kann in Workshops geschehen oder aus bestehenden Unterlagen hergeleitet werden. Zum konkreten Vorgehen verweisen auf unser nächstes Whitepaper

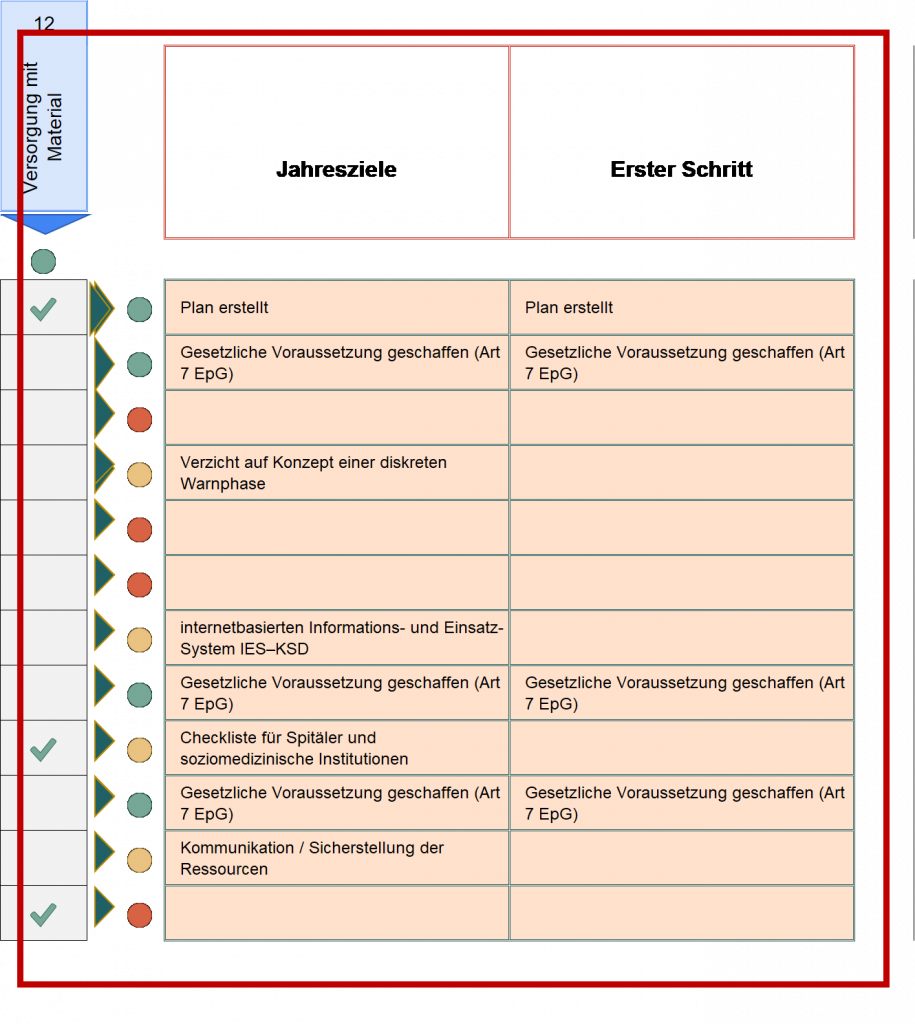

Umsetzung

Hier sehen wir immer mehr davon ab, gross ausformulierte Massnahmenpläne zu erarbeiten, Projekte über Jahre mit PMO (Projektmanagement-Office) und jährlichen Meilensteinen sind von gestern. Die heute geforderte Agilität erlaubt es nicht mehr, nur grosse Pläne zu machen und dann abzuwarten. Es geht darum, den ersten Schritt festzulegen, kurzfristige Massnahmen auf die Strategie auszurichten, gleichzeitig aber jederzeit bereit zu sein, die Richtung zu ändern. Neudeutsch wird das «Agilität» genannt und hier wenden wir das Konzept der OKR an (Objective-Key-Results). Es besteht für jede Stossrichtung aus einem Jahresziel und den daraus abgeleiteten operativen Aktionen für Teams und Mitarbeiter.

The sharp end of the strategy – die scharfe Klinge der Strategie

Studien von Gallup zeigen, dass zwischen 30 und 50% der Tätigkeiten der Mitarbeiter nicht auf die Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind. Zählt man hier die Stunden zusammen, kommt man auf unheimliche Zahlen. Betrachtet man den Fall einer Führungskraft, die ihre mangelnde Effektivität auf die Mitarbeiter ausdehnt, dann multipliziert sich der Effekt.

Gerade in heutigen Zeiten ist es unabdingbar, dass der Fokus der Tätigkeiten auf die Strategie ausgerichtet ist. Dies erreichen wir, indem wir nicht langatmige Massnahmen und Projekte definieren, sondern wie bei der Bergwanderung, den Blick erstmal auf den nächsten Hügel lenken und diesen Teil in Angriff nehmen. Mit OKR gewinnt ein Konzept mehr und mehr an Bedeutung, mit dem Firmen in den letzten Jahren erfolgreich und gross geworden sind. Dieses Konzept hängen wir an die agileSTRATEGYBOARD und damit sind Sie gerüstet.

Abgleich und Konsistent

Mit dem Zentrum der Darstellung überprüfen wir die Konsistent und die Robustheit der Strategie, und zwar in alle drei Richtungen. Der Schnittpunkt zwischen den Herausforderungen aus der Diagnose und den Stossrichtungen, zeigt, ob unsere Strategie konsistent ist oder ob Lücken bestehen. Wenn diese zu gross sind, ist es sinnlos, direkt in die Umsetzung zu gehen. Diese Lücken müssen bewertet, gewichtet und nach Möglichkeit geschlossen werden.

Der Schnittpunkt zwischen den Herausforderungen und den Aktivitäten zeigt auf, ob die Aktivitäten der Mitarbeiter auf die «Opportunities» und die «Hurdles» ausgerichtet sind. Ein mit «x» ausgefülltes Feld zeigt, welche Chancen ich mit der Arbeit an einer bestimmten Stossrichtung wahrnehme oder welches Hindernis ich damit überwinde. Dies gibt der Arbeit auch Sinn und motiviert das ganze Team.

Vorgehen

Mit dem agileSTRATEGYBOARD bekommen Sie eine systematische Methode in die Hand, die Ihnen schnelle Ergebnisse liefert. Es braucht keine langen Prozesse mehr, Sie beginnen mit dem «Kernel» und bauen diesen je nach Bedarf weiter aus.

Das agileSTRATEGYBOARD wird in verschiedenen Situationen eingesetzt:

- Bei der Überprüfung Ihrer aktuellen Strategie

- Bei der Erarbeitung Ihrer Strategie

- Bei der Zusammenfassung und Visualisierung Ihrer bestehenden Strategie

Im besten Fall setzt sich der CEO mit der GF zusammen und stellt die Vorlage in einem Tages-Workshop zusammen. Damit steht die Basis, um die Tätigkeiten der Mitarbeiter sofort danach auszurichten. Diese Basis kann jederzeit ergänzt oder angepasst werden.

Im Normalfall wird man sich zwei bis drei Mal systematisch damit auseinandersetzten und das Ergebnis danach kommunizieren. Dabei wir auch sachlogisch die Reihenfolge Diagnose – Stossrichtungen – Abgleich – Massnahmen eingehalten.

Agilität

Mit einem schlanken und übersichtlichen Strategiekonzept gelingt es, sich jederzeit an neue Rahmenbedingen anzupassen. Laufende Tätigkeiten / Projekte können jederzeit gestoppt werden, ohne grosse Bremsspuren zu hinterlassen. Neue oder pendente Ideen aus dem Themenspeicher sind jederzeit bereit, in Angriff genommen zu werden. Die Kommunikation ist einfach und für das ganze Unternehmen inklusive Stakeholder machbar.

Und was jetzt?

Im nächsten Whitepaper stellen wir ihnen diese Vorgehensweise konkret dar, mit der Beschreibung des Prozesses, Anleitungen für die Workshops mit Agenda, Vorlagen für die Tools und Hinweisen, wo weitere Instrumente eingesetzt werden können.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

The Sharp End of the Strategy V

Teil V

Good Strategy – Bad Strategy – Element 3 – Kohärente Massnahmen

Dies ist der fünfte und letzte Artikel in unserer fünfteiligen Serie zu Richard Rumelts Buch «Good Strategy/Bad Strategy». Als nächstes werden wir Ihnen konkrete Instrumente und Anweisungen für die Entwicklung einer «Guten Strategie» vorstellen – erprobt in der Praxis.

–> Hier clicken für die englische Version <–

Kohärentes Handeln ist das dritte und wichtigste Element des «Kernels» einer guten Strategie. Viele Führungsteams, wenn sie sich dann in einen Strategieprozess einlassen, setzen die strategischen Ziele mit der «Strategie» und begnügen sich damit. Das ist ein grosser Fehler, denn der Kern einer guten Strategie muss Massnahmen enthalten. Eine Strategie ohne Massnahmen ist wie ein Messer, das nicht geschliffen wird: Es sieht nach etwas Nützlichem aus, ist es aber nicht.

Viele sehen die Strategie nur als die allgemeine Richtung, losgelöst von spezifischen Aktionen. Die Vorstellung, dass es zur Definition einer Strategie ausreicht, umfangreiche Konzepte zu formulieren, führt zu der häufig beobachteten Kluft zwischen «Strategie» und «Umsetzung». Eine Strategie muss klar aufzeigen, wie Hindernisse überwunden und Opportunitäten genutzt werden. Dies ist nicht möglich ohne ein Handlungselement in der Strategie. Die Strategie muss zwar nicht alle detaillierten Massnahmen enthalten, um ein erklärtes Ziel zu erreichen, aber sie muss ausreichende Anweisungen bieten, damit ein Unternehmen oder eine Organisation ihre Ressourcen gezielt einsetzen kann.

Eine gute Strategie erfordert harte Entscheidungen über das, was getan werden soll

Rumelt führt das Beispiel eines Unternehmens an, das in seinem europäischen Geschäft Skaleneffekte nutzen wollte. Die Hoffnung war, dass die Länderverantwortlichen alles Notwendige tun würden, um diese zu verwirklichen, wenn man ihnen vermittelte, wie wichtig die Schaffung einer gesamteuropäischen Produktlinie sein würde. Das war Wunschdenken. Erst als das Unternehmen die folgenreiche Entscheidung traf, die europäischen Niederlassungen neu zu organisieren, wurde die gesamteuropäische Produktlinie Wirklichkeit. In diesem Beispiel ist die Idee, eine gesamteuropäische Produktlinie zu schaffen, die «Guideline», die Stossrichtung, und die Entscheidung, die europäischen Niederlassungen neu zu organisieren und damit den Länderverantwortlichen die Macht zu entziehen, war das die dazu passende Massnahme.

Es ist somit ein kohärentes Vorgehen erforderlich, damit die Zuteilung der Ressourcen so erfolgt, dass die im ersten Teil des Strategieprozesses identifizierten Herausforderungen bewältigt werden können. Rumelt nennt zwei Quellen der Inkohärenz: widersprüchliche «Guidelines» oder Stossrichtungen und mangelnde Koordination.

Widersprüchliche Stossrichtungen führen zu Widersprüchen in der Umsetzung

Ein Beispiel für widersprüchliche Umsetzungsmassnahmen findet sich in der Strategie der Ford Motor Company aus den frühen 2000er Jahren. Ausgehend von der Idee, dass «die Marke der Schlüssel zum Gewinn in der Automobilindustrie ist», erwarb Jacques Nasser Volvo, Jaguar, Land Rover und Aston Martin. Die Leitlinie der Strategie war der Erwerb von ikonischen Marken. So weit, so gut. Gleichzeitig verfolgte Ford jedoch eine Strategie der «Skaleneffekte», die auf der Idee beruht, dass «man in der Automobilindustrie nicht wettbewerbsfähig sein kann, wenn man nicht mindestens 1 Million Einheiten pro Jahr auf der gleichen Plattform produziert». Das Ergebnis war, dass Ford sich für die Aktion entschied, Volvo und Jaguar auf die gleiche Plattform zu stellen, mit dem Ergebnis, dass beide Marken verwässert wurden. Der Aufbau eines Markenportfolios bei gleichzeitigem Streben nach Skaleneffekten zwischen den Marken führte zu Konflikten in der Umsetzung und musste zwangsläufig scheitern.

Strategische Massnahmen müssen koordiniert werden

Rumelt stellt ein Beispiel für ein Unternehmen vor, das in seiner Strategie Folgendes vorsah: «Schliessen des Werkes an Standort A und eröffnen eines neuen Werkes an Standort B», «erhöhen der Ausgaben für Werbung» und «initiieren eines 360°-Feedback-Programms». All diese Vorhaben mögen per se vielversprechende Projekte sein, aber sie ergänzen einander nicht und stellen daher keine koordinierten Massnahmen zur Bewältigung einer spezifischen Herausforderung dar.

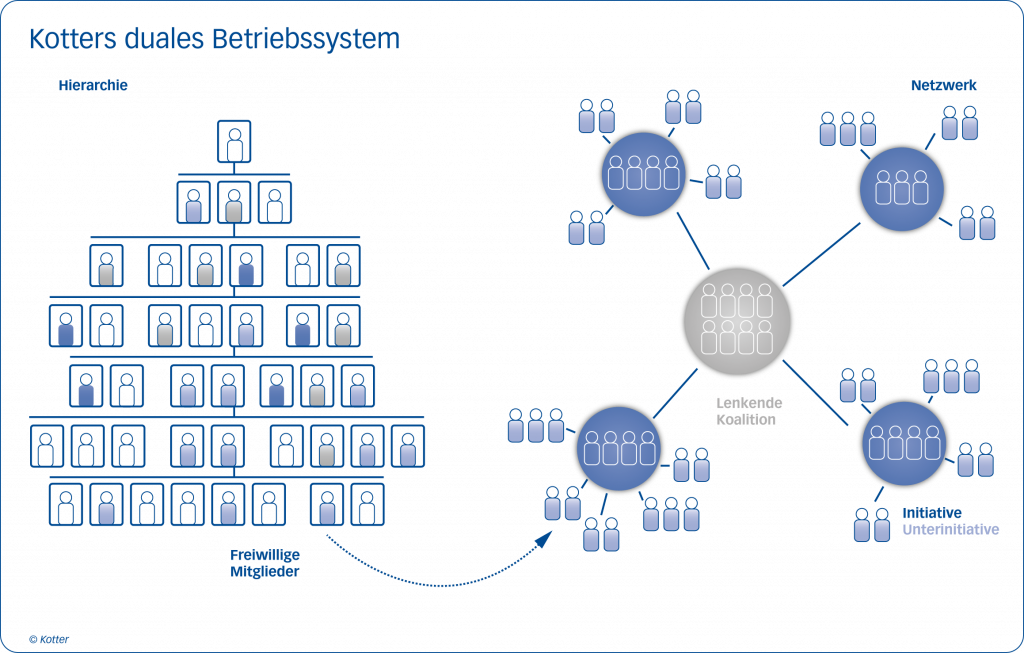

Schlussfolgerung – “The sharf end of the Strategy”

Koordiniertes Handeln kann allein schon eine sprudelnde Quelle von Wettbewerbsvorteilen sein. Aber Koordination sorgt dafür, dass Richtlinien und Handlungsanweisungen das System erfolgreich machen. Dies bedeutet nicht, dass die Koordination ein strikter Top-down-Prozess sein muss. Aber es ist weder eine gute Strategie noch eine gute Führung, wenn Ziele nur auf hoher Ebene formuliert werden, ohne einen Prozess zu gestalten, der zu koordiniertem Handeln führt.

Das wirksamste Mittel zur Koordinierung von Massnahmen ist die Formulierung von Nahzielen in Form von vierteljährlichen Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs). Damit ein naheliegendes Ziel nützlich ist, müssen sie jedoch klar und als durchführbar wahrgenommen werden. Wenn z.B. ein mit einer Einzelperson oder einem Team vereinbartes Quartalsziel als unklar oder nicht realisierbar angesehen wird, wird es kaum zur Problemlösung beitragen.

Deshalb bestehen wir bei der Unterstützung von Kunden im Strategieprozess darauf, dass vierteljährliche Ziele und Schlüsselergebnisse formuliert werden. Mit anderen Worten: Der Strategieprozess ist erst abgeschlossen, wenn die Ziele und die wichtigsten Ergebnisse definiert sind. Da die vierteljährlichen Ziele und Schlüsselergebnisse für die Wirksamkeit einer Strategie so wichtig sind, bezeichnen wir sie als «das scharfe Ende der Strategie».

Die Autoren: Andreas Wettstein / Ignaz Furger

–> Hier clicken für die englische Version <–

Referenz Rumelt

«Gute Strategie / Schlechte Strategie», New York 2017

Good Strategy – Bad Strategy II

Teil 2

Was ist eine schlechte Strategie?

Englische Version / English Version

Laut Rumelt ist eine schlechte Strategie nicht einfach das Fehlen einer guten Strategie, sondern vielmehr das Ergebnis von Missverständnissen und Führungsdefiziten. Die vier Merkmale schlechter Strategien sind: (1) «Fluff» – eine Form von Geschwafel, die sich als strategisches Konzept darstellt. (2) fehlender Bezug zu den Herausforderungen (3) Verwechslung der Ziele mit der Strategie und (4) falsche strategische Ziele

Schlechte Strategie ist nicht dasselbe wie keine Strategie oder eine erfolglose Strategie. Vielmehr handelt es sich um eine klar erkennbare Art und Weise, über Strategie zu denken und zu schreiben, die leider immer mehr an Boden gewinnt. Eine schlechte Strategie ist in der Regel reich an Zielen und arm an Richtlinien oder Massnahmen. Diejenigen, die solche Pseudo-Strategien formulieren, gehen davon aus, dass es nur auf Ziele ankommt. In vielen schlechten Strategien findet man Ziele, die nicht zusammenhängen und oft gar nicht durchführbar sind. Andere sind voller hochtrabender Worte und Phrasen, um diese Mängel zu verbergen.

- «Fluff»

«Fluff» ist eine oberflächliche Umformulierung des Offensichtlichen, verbunden mit einer üppigen Streuung von Schlagworten. «Fluff » tarnt sich als Expertise und Analyse. Nehmen Sie zum Beispiel die Strategie, die die Credit Suisse auf ihrer Website vorstellt: «Unsere Strategie ist es, ein führender Vermögensverwalter mit starken Investment-Banking-Fähigkeiten zu sein. «Das bedeutet, wenn man den Jargon entfernt: «Unsere grundlegende Strategie ist es, eine Bank zu sein».

Echte Expertise und Einsicht macht ein komplexes Thema verständlich. Ein Zeichen von Mittelmäßigkeit und schlechter Strategie ist unnötige Komplexität, ein Wirbel von Worten und ein Jargon, der das Fehlen von Substanz maskiert.

- Fehlender Bezug zu den Herausforderungen

Das hört sich typischerweise so an: «Die Gesamtstrategie besteht darin, den Marktanteil des Unternehmens in jedem Markt zu erhöhen, die Kosten in jedem Geschäft zu senken und dadurch Umsatz und Gewinn zu steigern». Eine gute Strategie ist eine Antwort auf Herausforderungen oder ein Ansatz zur Überwindung von Hindernissen. Wenn die Herausforderungen nicht definiert sind, ist es unmöglich, die Qualität der Strategie zu beurteilen. Und wenn man die Qualität einer Strategie nicht beurteilen kann, kann man aus einer schlechten Strategie nicht eine gute machen.

Wenn die Hindernisse oder Herausforderungen nicht klar sind, bekommen Sie etwas, das sich als Strategie ausgibt, aber keine gute Strategie.

- Verwechslung von Zielen mit Strategie

Das kommt dann etwa so daher: «Unsere Strategie ist einfach und klar: Wir nennen sie den 20/20-Plan: den Umsatz um 20% pro Jahr steigern und gleichzeitig eine Gewinnspanne von 20% erzielen. ”

Fragt man nach der Grundlage dieser so genannten Strategie, erhält man eine Projektion von Umsatz, Kosten, Marge und Gewinn. Aber kein Fundament in Form von Herausforderungen, Chancen, Bedrohungen, Hauptstärken, auf denen diese Projektion aufbaut. Was fehlt, sind die Hebel, mit denen sich Umsatz und Gewinn plötzlich um so viel steigern lassen. Was Sie haben, sind hochgerechnete Ziele, ein Budget oder einfach eine Wunschliste, von der Sie hoffen, dass sie irgendwie erfüllt wird. Das Ergebnis ist in der Regel Frustration, weil die Projekte so lange durchgepeitscht werden, bis die Beteiligten irgendwann nicht mehr mitmachen.

- Falsche strategische Ziele

Rumelt bringt hier zwei Beispiele:

- Die «Hundefutter-Ziele»: eine endlose und chaotische Liste von Zielen und Dingen, die nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Rumelt nennt hier ein Beispiel für einen strategischen Plan mit 47 Strategien und 148 Zielen. Für jedes Ziel wird dann das Adjektiv langfristig hinzugefügt, womit man es meist auf die lange Bank schiebt.

- Die «Blue-Sky»-Ziele: Diese Ziele sind langfristige Visionen, zu denen eine Brücke oder der Weg dorthin fehlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einer «schlechten Strategie» die Grundlage in Form einer Diagnose fehlt, und dass sie in der Folge keine brauchbaren Stossrichtungen vorgeben kann, die mit einem kohärentenPlan umgesetzt werden können.

Gute Strategie

Wie wir eine gute Strategie entwickeln, zeigen wir Ihnen in den nächsten Artikeln auf – Schritt für Schritt.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

Good Strategy / Bad Strategy Teil I

Der Weg zu einer guten Strategie

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017

Good Strategy – Bad Strategy I

Teil I

Was ist eine gute Strategie?

Englische Version / English Version

Eine gute Strategie lässt sich gemäss R. Rumelt daran erkennen, dass sie mindestens drei Elemente enthält: 1) Diagnose, 2) „Guiding Policy“ und 3) kohärentes Handeln. Er nennt das den KERNEL einer guten Strategie. Hingegen sind allein Zielsetzungen oder allgemeine Stossrichtungen noch lange keine Strategie. Ebenso wenig ist etwas strategisch, nur weil es auf C-Level entschieden worden ist.

Kaum ein Thema wird mit so vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Ansätzen angegangen wie eine Strategie. Während es für die die Bereiche Steuern, Rechnungswesen und Recht allgemein anerkannte Richtlinien, Standards und Vorschriften gibt, die meist auch offiziell abgesegnet sind, gibt es für die Strategie nichts Vergleichbares. Auf der Basis des Buches von Rumelt möchten wir einen Versuch starten, das Thema Strategie einzugrenzen und zu definieren.

Der Kernel einer Strategie

Rumelt bezeichnet die drei notwendigen und hinreichenden Elemente einer Strategie als Kernel. Eine gute Strategie kann aus mehr als nur dem Kernel bestehen, aber wenn der Kernel fehlt oder fehlerhaft ist, dann ist das ganze strategische Konstrukt auf einem schwachen Fundament aufgebaut.

Der Kernel einer guten Strategie besteht aus drei Elementen:

(1) der Diagnose, die die strategischen Herausforderungen definiert oder erklärt,

(2) den Leitlinien, um den Herausforderungen zu begegnen und

(3) eine Reihe von kohärenten Massnahmen zur Umsetzung der Leitlinien.

Was (noch) keine Strategie ist

Die Kenntnis der minimal notwendigen Komponenten einer Strategie macht es leichter zu erkennen, wenn eine Strategie grundsätzlich unvollständig ist. Hier einige Beispiele

Ein Ziel allein ist keine Strategie.

Nehmen Sie zum Beispiel diese bekannten Zwei-Zahl-Ziele, die Top-Führungskräfte gerne kommunizieren, wenn sie über ihre Strategie sprechen:

20/20 oder 10/10 für 20% Marktanteil und 20% EBIT oder 10% Wachstum und 10% Gewinn. Solche Ziele sind zwar leicht und plakativ zu kommunizieren, stellen aber keine Strategie dar. Hier fehlt schlicht das Fundament.

Nicht alles, was auf C-Level entschieden wir, ist strategisch.

Mit dem Beiwort “strategisch” wird versucht, jeglichen Entscheidungen auf Top-Level ein extra Gewicht zu geben. Aber eine Strategie besteht aus mehr als nur aus dem, was die bestbezahlten Leute im Unternehmen entscheiden.

Eine grobe strategische Stossrichtung, sei es für ein Geschäftsfeld oder das Gesamtunternehmen ist noch keine Strategie.

Die Vorgabe der Richtung ist zwar wichtig, aber sie reicht nicht aus, wenn es an konkreten Massnahmen und Projekten fehlt, die die Aktivitäten und Ressourcen in die gewählte Richtung lenken

Ein Bündel von Stärken und Chancen mit vagen Zielen ist noch keine Strategie.

Ohne Leitlinien und Stossrichtungen, wie man das Beste aus den von Stärken und Chancen machen kann, ist kein kohärentes Handeln möglich

Dies ist ein erster Schritt, um festzustellen, ob ein Unternehmen eine Strategie oder, was meist noch schlimmer ist, eine «schlechte Strategie» hat.

Bad Strategy

Im nächsten Artikel gehen wir näher auf das Thema «Bad Strategy» eingehen, um dann in den folgenden Beiträgen den Aufbau einer guten Strategie Schritt für Schritt zu beschreiben.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017

Strategien entwickeln – das Buch dazu

Strategie-Leitfaden

Bestellung unter www.wekaservices.ch/strategie-leitfaden

Dieser Strategie-Leitfaden ist eine praktische Anleitung für die Entwicklung von Unternehmensstrategien. Das Konzept beruht auf 20 Jahren Erfahrung, die ich in der Begleitung und Leitung von Strategieprojekten mit vorwiegend mittelständischen Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz erworben habe. Der Leitfaden zeigt anschaulich auf, wie ein Strategieprojekt aufgesetzt wird, und führt dann Schritt für Schritt durch den Prozess bis hin zur Vorbereitung der Umsetzung. Das Buch soll die Mitarbeiter befähigen, selbstständig die Strategie ihres Unternehmens zu erarbeiten und umzusetzen.

Mitarbeiter als Strategen

Die meisten Unternehmensstrategien entstehen im kleinen Kreis im Topmanagement, vielfach mit der Unterstützung externer Berater.

Die Praxis zeigt: Ein Grossteil dieser Strategien funktioniert nicht oder nur mangelhaft. Sie mögen inhaltlich gut durchdacht oder sogar brillant sein, schaffen jedoch massive Probleme in der Umsetzung. Der Grund: Sie erreichen weder das Herz noch den Kopf der Mitarbeiter. Sie werden daher zu wenig oder gar nicht verstanden und damit nicht mitgetragen. Die Folge sind Missverständnisse und Widerstände, die mit grossem Aufwand ausgeräumt werden müssen, um die Ziele umzusetzen. Dieser Aufwand wird dann unter dem Konto Change Management abgebucht.

Das lässt sich nach unserer Erfahrung vermeiden!

Durch die Einbindung der Mitarbeiter in einen integrierten Entwicklungsansatz wird

die Strategie zur Strategie der Mitarbeiter, die dann mit höherer Motivation an

die Umsetzung gehen – mit dem positiven Nebeneffekt, dass im Unternehmen

gleichzeitig auf breiter Basis strategische Kompetenz aufgebaut wird.

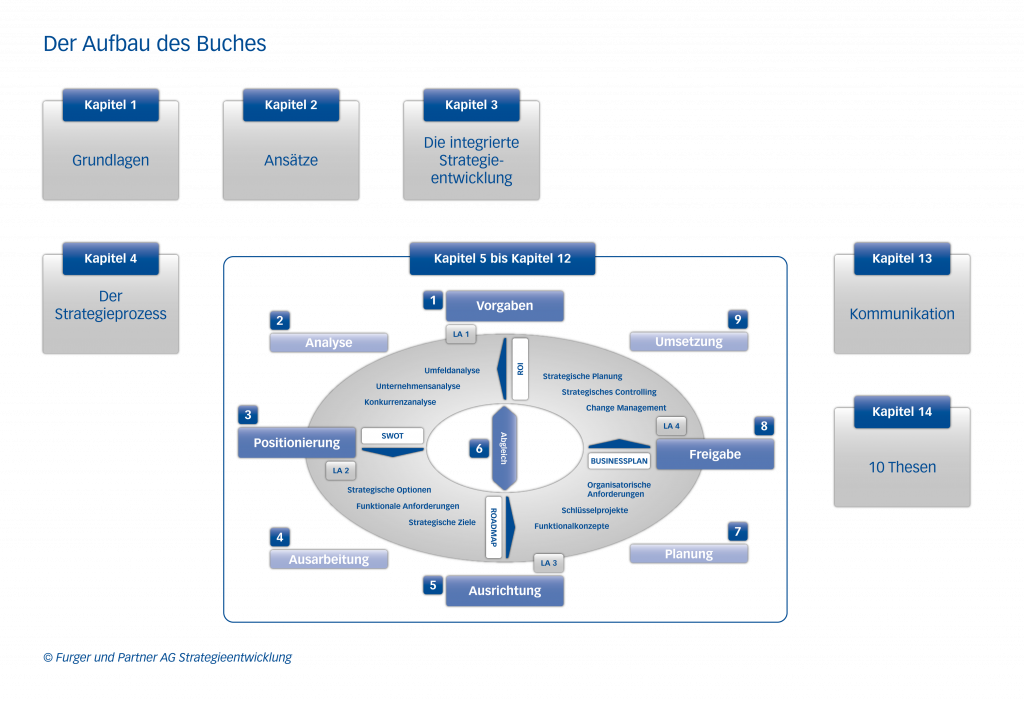

Aufbau

Grundlagen

In den Kapiteln 1 bis 3 werden knapp einige theoretische Grundlagen dargestellt. Nach einem Blick auf verschiedene Ansätze der Strategieentwicklung erörtern wir einige zentrale Fragestellungen und ökonomische Gesetzmässigkeiten. Ein Fokus gilt den Professoren Hans Ulrich und Aloys Gälweiler. Professor Ulrich, den man als den Begründer des systemorientierten Ansatzes bezeichnen darf, beschreibt ein Unternehmen als offenes, produktives und soziales System. Daraus leitet sich auch die zentrale Zielsetzung der strategischen Arbeit ab: die langfristige Lebensfähigkeit des Unternehmens zu fördern und sicherzustellen.

Strategieprozess

Kapitel 4 ist dem Strategieentwicklungsprozess gewidmet. Als Grundlage stellen wir ein Modell des ergänzten Prozesses vor, das Sie als Orientierung durch den gesamten Leitfaden begleiten wird. Dazu stellen wir auch mögliche Varianten des Gesamtprozesses dar, die sich je nach Anforderungen im Unternehmen anwenden lassen. Zusätzlich wird erläutert, welche Rollen in einen Strategieprozess involviert sind und wie die Entscheidungsfi ndung erfolgt. Hinweise und Ratschläge zur Organisation von Sitzungen und zur Ablage der Dokumentation runden das Kapitel ab.

Leitfaden

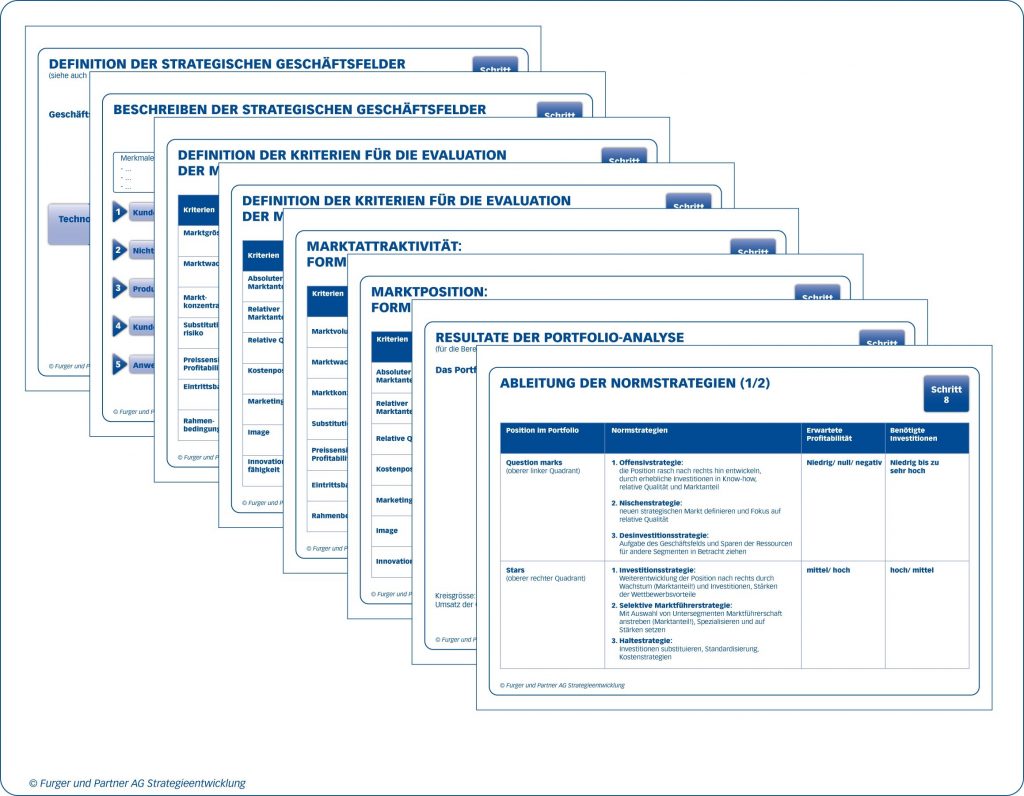

Die Kapitel 5 bis 12 stellen je einen Schritt oder Zwischenschritt des Strategieprozesses dar. Wir beschreiben das Vorgehen und die Inhalte

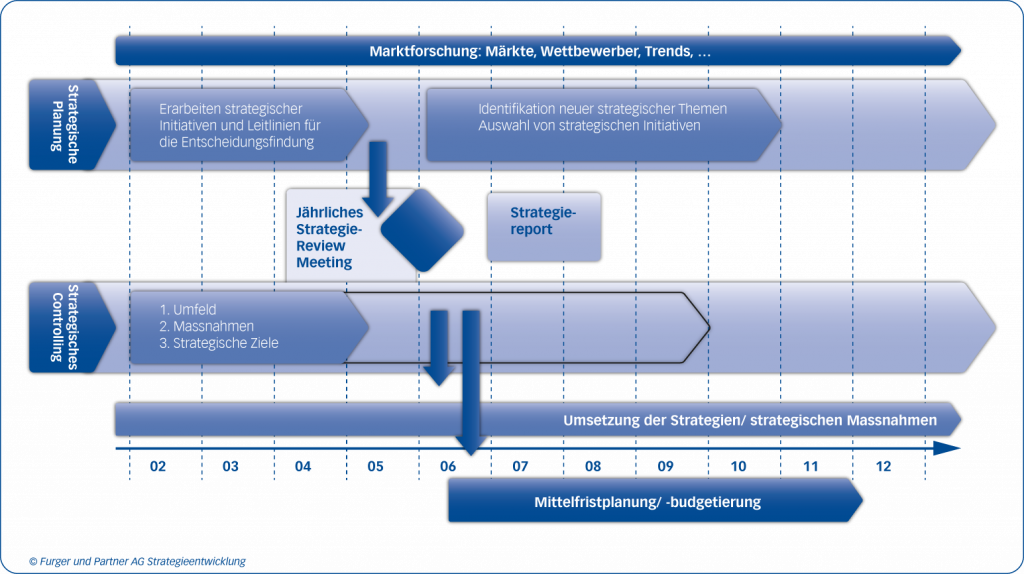

für die Workshops, präsentieren Vorlagen für Agenda und Drehbücher und führen jeweils eine Liste mit Hausaufgaben auf. Am Schluss jedes Kapitels werden die dazu notwendigen Instrumente aufgeführt. Sämtliche Checklisten, Vorlagen und Instrumente können von der Website des Buches heruntergeladen werden. Diese dienen als Vorlage und lassen sich nach Bedarf anpassen und ergänzen. Herausgehoben werden in diesem Prozess vor allem drei Aspekte: der Entscheidungsprozess zwischen eigentlichen Projektphasen, eine detaillierte Planung der Umsetzung sowie die Implementierung des strategischen Controllings als Teil eines eigenen strategischen Planungsprozesses.

Abschluss

Ohne auf die theoretischen und weitläufig

bekannten Grundlagen der Kommunikation einzugehen, geben wir Ihnen in Kapitel

13 auf Basis unserer praktischen Erfahrung einige Hinweise zum Thema

Kommunikation. Unsere 10 Thesen unter dem Titel «Mitarbeiter sind die besten Strategen»

schliessen das Buch mit dem Kapitel 14 ab.

Elektronisches Instrumentarium

Mit diesem Leitfaden erhalten Sie ein umfassendes Arbeitsinstrumentarium in elektronischer Form, das Sie von einer eigenen Website des Buches herunterladen und direkt als Arbeitsrahmen für Ihre Strategieprojekte einsetzen können. Dieses umfasst neben bekannten Strategiewerkzeugen wie der SWOT sämtliche Unterlagen, die Sie für ein Projekt benötigen: Checklisten für das Projektsetup, Agenden und Drehbücher für die Workshops, Formulare und Tabellen.

Die Instrumente werden im Buch jeweils knapp auf

die unmittelbare Anwendung hin ohne unnötigen theoretischen Ballast erklärt.

Strategie verstehen

Nicht zuletzt gehört zum Konzept dieses Leitfadens, dass wir keine starren Anweisungen und Richtlinien vorgeben. Vielmehr erlaubt es das Vorgehen, sowohl den Ablauf als auch die Unterlagen jeweils im Hinblick auf die konkrete Situation und die Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Das breite Angebot an Instrumenten und Formularen bildet keineswegs ein Korsett, das zu einem mechanischen Durchlaufen und Ausfüllen von Formularen verleiten soll. Das Buch soll gerade auch durch seine Vorgehensweise vor allem eines lehren: STRATEGIE VERSTEHEN.

Bestellung unter www.wekaservices.ch/strategie-leitfaden

Rezensionen – Auszüge:

Bernhard Kuntz, Büro für Bildung & Kommunikation

… Ein sehr klar und systematisch gegliedertes (Arbeits-)Buch, das seinen Lesern das nötige Rüstzeug liefert entweder selbst Strategien für ihr Unternehmen zu erarbeiten oder solche Prozesse zu gestalten. Hilfreich ist auch, dass der Autor zu allen erwähnten Instrumenten Anleitungen, Formulare usw. auf eine separate Webseite […] gestellt hat. Von dort können Leser sich diese herunterladen, ihrem Bedarf anpassen und für ihre Projekte nutzen. Ein empfehlenswertes Buch!

Prof. Dr. Patrick Eichenberger, Zug / Berlin

… Insgesamt ist mit diesem Strategie-Leitfaden ein höchst informatives und aufschlussreiches Buch zum Thema der Strategieerarbeitung gelungen, wo ein ausgewiesener Praktiker und Experte dieses Sachgebiets nicht nur Klartext schreibt, sondern auch auf zahlreiche Unzulänglichkeiten dieser Branche überzeugend aufmerksam macht. Als Hochschulprofessor in Betriebs-wirtschaftslehre haben mir die Lektüre und das Studium dieses Buches viele Einsichten und ergänzende Kenntnisse über breit gefächerte Instrumente gebracht und meinen Wissensstand zum Sinnvollen und Machbaren auf einen aktualisierten Stand dieser „Strategie-Beraterzunft“ gebracht. Besonders wertvoll dürften die teils hervorragenden Unterlagen in Power Point-, Word- oder Excel-Form sein, die faktisch einen großartigen und höchst nützlichen Fundus an Hilfsmitteln darstellen. Der Strategie-Leitfaden hat in seiner Gesamtheit klar fünf Sterne verdient!

Dr. Pablo Hafner

… Durch „Strategie-Leitfaden“ verfügen Sie über alle Werkzeuge, die ein professioneller Stratege bei seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sollten Sie Eigentümer oder leitender Angestellter eines KMU sein, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Unternehmensstrategie zu erschwinglichen Kosten selbst zu entwerfen; ein Luxus, den ich zumindest bisher nicht geniessen konnte.

Whitepaper: Strategische Erfolgspotenziale in Zeiten der Disruption

Teil 1 von 2

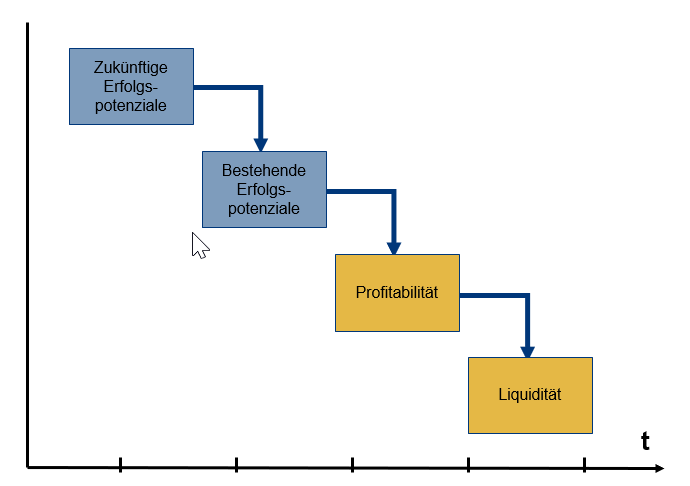

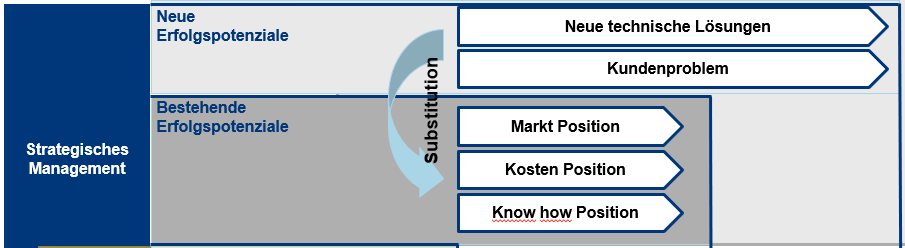

So wie das operative Management in den Ergebniszahlen auf Jahres- oder Quartalsebene seine Steuerungs- oder Kerngrössen hat, gibt es diese auch für das strategische Management. Als wichtigste Steuerungsgrössen gelten hier die Marktposition, die Kostenposition und der Kundennutzen. Dazu kommt der Umgang mit neuen Technologien und hier kommen S-Kurven und Disruption ins Spiel. Aus dem Zusammenspiel dieser Grössen lassen sich die Erfolgspotenziale und damit die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ableiten.

Strategische Erfolgspotenziale

Erfolgspotenziale sind sämtliche Voraussetzungen und Fähigkeiten eines Unternehmens, mit denen die Ergebnisse des Unternehmens erzielt werden. Gälweiler nimmt hier eine Differenzierung vor, indem er zwischen heutigen und zukünftigen Erfolgspotenzialen unterscheidet.

Heutige Erfolgspotenziale

Heutige oder bestehende Erfolgspotenziale sind die Basis für den mittelfristigen Erfolg des Unternehmens. Wichtigste Kennzahlen dafür sind die Marktposition und die Kostenposition. Über den langfristigen Erfolg und Fortbestand des Unternehmens sind diese Kennzahlen aber zu wenig aussagekräftig.

Zukünftige Erfolgspotenziale

Zukünftige Erfolgspotenziale sorgen dafür, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben kann. Die zentralen Steuerungsgrössen dafür sind das «lösungsunabhängige Kundenproblem» sowie «neue Technologien». Der Aufbau von zukünftigen Erfolgspotenzialen wird der strategischen Unternehmensführung zugerechnet. Im Wesentlichen entspricht die Entwicklung zukünftiger Erfolgspotenziale der Innovation und somit dem strategischen Innovationsmanagement.

«Die strategische Unternehmensführung als eine Vorsteuerungsaufgabe in Bezug auf die spätere Erfolgsrealisierung besteht daher aus der Suche, Schaffung und Erhaltung hoher und sicherer Erfolgspotenziale, was stets das rechtzeitige Orten von Innovationspotenzialen einschliesst.»

(A. Gälweiler, 1987)

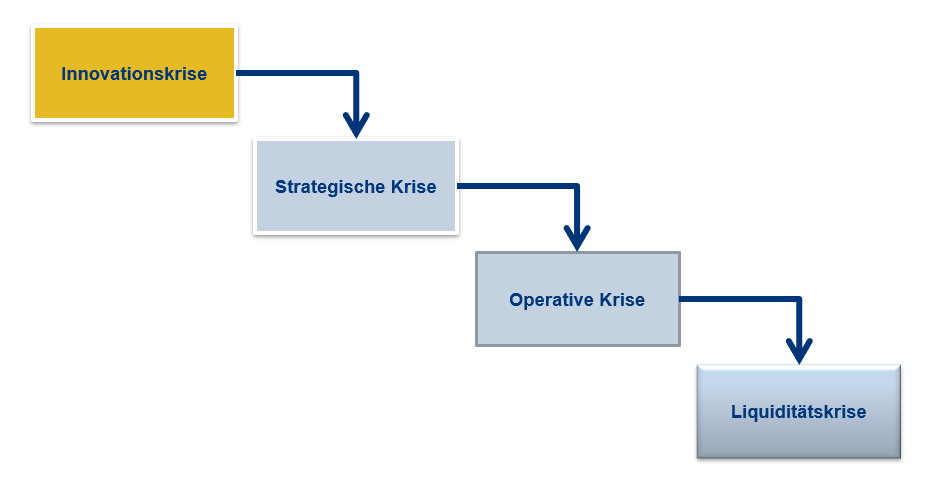

Die unterschiedlichen Krisen eines Unternehmens

Nach dieser Logik lassen sich Unternehmenskrisen klassifizieren:

- Fehlt einem Unternehmen die Liguidität, ist es technisch Bankrott und man nennt das die «Liquiditätskrise». Dies passiert vielen Startups – obwohl Sie gute Geschäftsmodelle und viel Potenzial haben, wenn ihnen das Geld ausgeht, ist Schluss

- Die operative Krise oder die Ergebniskrise stellt sich ein, wenn der Gewinn ausfällt oder negativ ist. Das ist noch nicht der Tod eines Unternehmens. Solange Geld da ist kann es überleben und wenn die Strategie stimmt, wird es sogar wieder einmal schwarze Zahlen schreiben.

- Die strategische Krise definiert sich durch eine schlechte Markt- und Kostenposition. Der Gewinn mag noch positiv sein, aber die Zukunft ist gefährdet.

- Die Innovationskrise wirkt sich erst in ein paar Jahren aus, nämlich dann, wenn neue Lösungen auf der Basis von neuen Technologien unsere Produkte und Angebote anfangen zu substituieren.

Gälweiler über operative Erfolgskennzahlen versus strategische Erfolgsfaktoren

Zitate aus A. Gälweiler: Strategische Unternehmensführung, 1987

- Die Eigenständigkeit der strategischen Unternehmensführung besteht vor allem in ihren eigenständigen Orientierungsgrundlagen. (S. 26)

- Operative Geschäftsdaten, so wichtig und unersetzlich sie für die Führung des laufenden Geschäftes sind, lassen nicht selten die eigentlichen strategischen Probleme einer Unternehmung in einem Licht erscheinen, das den wirklichen strategischen Gegebenheiten nicht entspricht. Ergebnisse und Daten des laufenden Geschäftes verleiten daher meistens auch zu einem strategisch falschen Verhalten. (S. 25)

- Erfolgsdaten sind als Orientierungsgrundlagen für die strategische Unternehmensführung relativ wirkungslos und oftmals total irreführend. (S. 30)

- Die von den kurzlebiger gewordenen Erfolgsdaten ausgehenden Signale kommen meistens nicht nur zu spät. Allzu häufig verleiten sie auch zum Handeln in eine langfristig sich als falsch herausstellende Richtung, ohne dass man das zunächst bemerkt. (S. 240 f.)

- Nicht zuletzt beruht deshalb die fundamentale Bedeutung der strategischen Führungsaufgabe darin, dass Fehlentscheidungen und Versäumnisse in der Regel dann nicht mehr korrigierbar oder nachholbar sind, wenn sie erst im Zeitpunkt des operativen Vollzuges an den Erfolgsdaten bemerkbar werden. (S. 26)

Die heutigen Erfolgspotenziale und ihre Steuerungsgrössen

Die heutigen Erfolgspotenziale leiten sich gemäss Gälweiler aus Steuerungsgrössen der Kostenposition und der Marktposition ab. Aus unserer Sicht ist es unerlässlich, als weitere Position für Steuerungsgrössen den Bereich der Mitarbeiter einzubeziehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass diesem als strategisches Erfolgspotenzial ebenfalls eine entscheidende Rolle zukommt.

Marktposition

Die Steuerungsgrössen der Marktposition umfassen die folgenden Faktoren:

- Absoluter Marktanteil

- Relativer Marktanteil (im Verhältnis zu den 3 grössten Konkurrenten)

- Kundenbindung

- Kundennutzen

- Relative Qualität

- Image

- Eintrittsbarrieren

Diese Kennzahlen zeigen, ob die eigene Marktposition gehalten und verteidigt, bzw. ausgebaut werden kann.

Kostenposition

Als Steuerungsgrössen der Kostenposition wirken die verschiedenen Arten von Produktivität. Zum Tragen kommt hier die kontinuierliche Optimierung der Strukturen und Prozesse:

- Produktivität des Wissens

- Produktivität des eingesetzten Kapitals

- Produktivität der Mitarbeiter

Know-how Position

Der aktive Einbezug der Mitarbeiter in die Unternehmensentwicklung setzt starke und oft ungeahnte Energien frei und unterstützt entscheidend den Aufbau von Faktoren wie:

- Know-how

- Kernkompetenzen

- Motivation und Engagement

- Kreativität und neue Ideen

Die zukünftigen Erfolgspotenziale und ihre Steuerungsgrössen

Die zukünftigen Erfolgspotenziale leitet Gälweiler aus den Steuerungsgrössen von Kundennutzen und Technologien ab.

Kundennutzen

Der Kundennutzen ist der Ankerhaken für jede Unternehmensstrategie; und zwar geht es hier, um das originäre Kundenproblem, losgelöst vom Produkt oder Angebot. Wir bezeichnen das auch als «lösungsunabhängiges Kundenproblem». Ob Sie das Kundenproblem lieber als Kundenwunsch oder als Kundenbedürfnis bezeichnen, sie Ihnen überlassen. Wir behandeln diese drei Begriffe als Synonyme.

Hier geht es um die Fragen:

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Für was legt er das Geld auf unsere Theke und geht nicht zur Konkurrenz?

Eine detaillierte Beschreibung dieses Themas finden Sie in unserem Whitepaper «Kundennutzen».

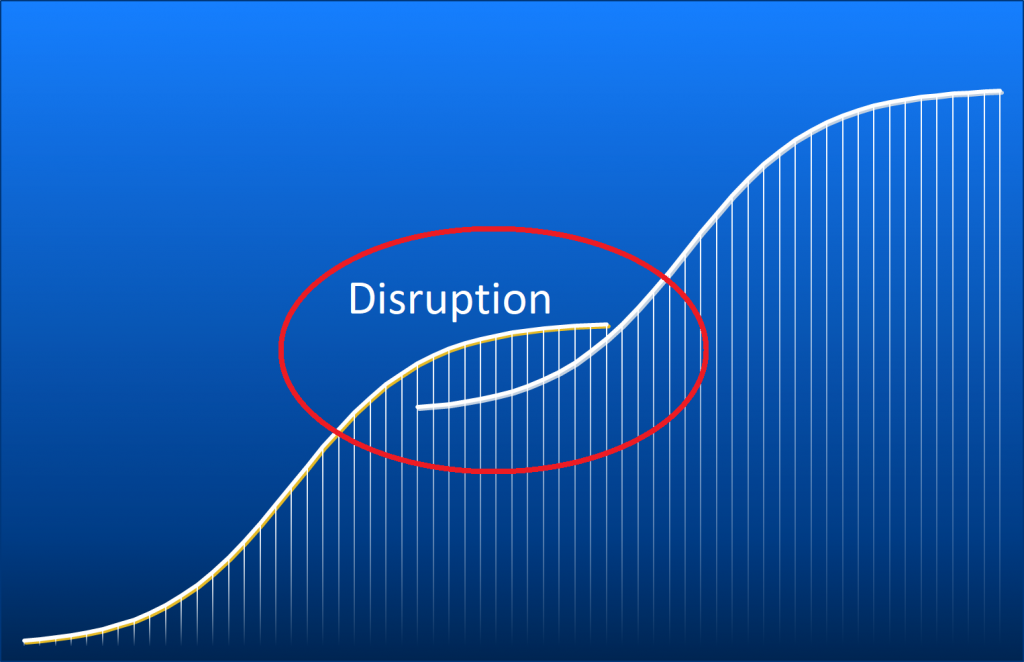

Technologien

Alle Technologien haben eine beschränkte Lebenszeit, weil sie jeweils durch neue und verbesserte Technologien abgelöst werden. Es gibt einerseits schrittweise Verbesserungen und Optimierungen von bestehenden Technologien, andererseits Quantensprünge, mit denen einen neue Technologie die bestehenden Lösungen innerhalb von kurzer Zeit ablöst. Sie bietet nicht nur verbesserte Lösungen, sondern ganz neue Anwendungen, die für den Kunden um Faktoren besser sind. Es sind dies z.B. das Automobil mit dem Verbrennungsmotor gegenüber den Pferdekutschen oder das Email per Internet gegenüber der Briefpost. Als Steuerungsgrössen der Technologien stellen sich die Fragen nach den

- richtigen Schlüsseltechnologien

- der Lebensphase einer bestehenden Schlüsseltechnologie

- dem Aufkommen von neuen Technologien

- den eigenen Kernkompetenzen

- der Substitution von bestehenden Produkten und Lösungen

Disruption und S-Kurve

Hier finden wir die Basis von dem, was heute landauf landab unter dem Begriff «Disruption» diskutiert und behandelt wird: Die S-Kurve.

durch eine völlig neue Basistechnologie

Das Auslaufen einer Technologie während sich gleichzeitige eine neue Technologie ausbreitet, zeigt die Entstehung zukünftigen Erfolgspotenziale. Bestehende Produkte werden gemäss dem Muster der S-Kurven durch ne ue Angebote substituiert.

Im nächsten Whitepaper werden wir detailliert darauf eingehen und das Tool S-Kurve näher vorstellen.

Ignaz Furger

Furger und Partner AG Strategieentwicklung

Fiessenurm

CH – 8600 Dübendorf

+41 44 251 8070

furger@furger-partner.ch

www.strategy.app

Nehmen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens selber in die Hand

Geschäftsmodelle entwickeln, verändern, anpassen, Ideen generieren, austauschen, wachsen lassen, die Digitalisierung herausfordern und zusammen mit Ihren Mitarbeitern Disruptionen erleben – mit STRATEGY.APP nehmen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens in die Hand.

- STRATEGY.APP führt Sie Schritt für Schritt sicher und übersichtlich von der Analyse der Ausgangslage über die Gestaltung und die Planung bis hin zur Formulierung der Massnahmen.

- STRATEGY.APP erstellt eine Vielzahl von quantitativen Auswertungen mit Diagrammen.

- STRATEGY.APP gibt jederzeit Auskunft über den aktuellen Stand der Massnahmen.

- Mit der Management View haben Sie Zugriff auf die Schlüsselinformationen: Stossrichtungen, SWOT, Umsatz- und Ergebnisziele sowie Massnahmen – jederzeit und überall per Tablet oder Smartphone.

- STRATEGY.APP erstellt für Sie jederzeit einen Strategiebericht. Lassen Sie einzelne Elemente oder eine Auswahl der von Ihnen gewünschten Inhalte ausdrucken.

Das Handbuch zum Programm laden Sie hier herunter:

https://www.strategy.app/wp-content/uploads/2019/03/StrategyApp_Handbuch_201903.pdf

Oder fangen Sie heute schon damit an und erstellen hier gleich den Zugang für Ihr Unternehmen: