DAS SPIELFELD SAUBER ABSTECKEN

Gastbeitrag von Reto Stuber

Häufig wird so getan, als ob der Strategieprozess zu 100% ergebnisoffen und nur den Resultaten einer objektiven Analyse verpflichtet sei. Die Realität sieht anders aus: Gewisse Themen sind in Tat und Wahrheit «top-gesetzt» – andere sind «tabu». Damit können wir das Spielfeld für die Strategie abdecken. Ignorieren wir solche Informationen, kreieren wir unnötigen Aufwand und Frustrationen.

Mein Plädoyer gleich zu Beginn:

Es lohnt sich, zu Beginn des Strategieprozesses Energie in das zweckmässige Abstecken des Spielfeldes und die Ausrichtung der Anstrengungen zu stecken.

Häufige Einwände gegen ein solches Vorgehen: «Das hemmt doch die Kreativität», «Damit schliessen wir aber interessante strategische Optionen von Beginn weg aus» oder «Ist das denn methodisch richtig?». Sie alle haben etwas für sich. Nur: Auch der Prozess selbst hat Kosten, die in die Überlegungen einzubeziehen sind. Das Frustrationspotenzial ist für alle Beteiligten gross, die sich mit viel Energie in den Prozess eingebracht haben und am Ende dann übersteuert werden. Last but not least: Muss man es sich denn schwerer machen als nötig? Und: Setzungen erlauben es uns auch, unsere Energie auf wirklich relevante und tatsächlich zur Disposition stehende Fragen zu konzentrieren!

Um das Spielfeld für die Analyse und Strategiegestaltung ex ante abzustecken bzw. einzuengen, braucht es in erster Linie eine ausreichende Legitimation. Wichtige Quellen sind die Hauptaktionäre und/oder der Verwaltungsrat – in öffentlichen Verwaltungen oft auch vorgesetzte Stellen und/oder das Direktorium.

Aussagekategorien für die Eingrenzung

Welche Aussagekategorien helfen bei der Eingrenzung? Nach meiner Erfahrung sind das insbesondere klare Oberziele und Nebenbedingungen, strategische Prämissen und die Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile.

1. Oberziele und Nebenbedingungen

Wenn wir nicht wissen, worauf die Strategie abzielt, fehlt die Grundlage zur Ausrichtung und Bewertung der Strategievarianten.

In definitionsgemäss gewinnstrebigen Unternehmen ist das Oberziel gegeben: Die langfristige Gewinnerzielung. In Publikumsgesellschaften steht dabei die klassische Shareholder Value Maximierung im Zentrum. Mehr und mehr werden aber auch dort – und viel mehr noch in eignergeführten Gesellschaften – Nebenbedingungen dazu formuliert. Diese reichen von «CO2-neutral wirtschaften» über «Mitarbeitende mindestens 10% über GAV-Mindestlohn entschädigen», «kein Fremdkapital aufnehmen» bis hin zu «optisch ansprechende Maschinen produzieren». Solche Nebenbedingungen schränken zwar die Freiheitsgrade der Strategiegestaltung ein, gleichzeitig erleichtern sie aber die Aufgabe massiv!

Besonders knifflig ist die Formulierung der Oberziele und Nebenbedingungen in öffentlichen Institutionen und in Nonprofit-Organisationen. Deren Zielsysteme sind komplex, mehrwertig und teilweise konfliktbeladen. Zudem können sie auf gänzlich verschiedenen Ebenen ansetzen («Gesundheit in der Schweiz» oder «Wirkung des Bundesamtes für Gesundheit»?). Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen: Erst wenn auch hier Oberziele und Randbedingen (z.B. spezifisch zu berücksichtigende Gesetze) klar umschrieben sind, wird geordnete Strategiearbeit möglich!

2. Strategische Prämissen

Oft ist eine erste strategische der wichtigste Auslöser der Strategieübung. Beispiel: Wir brauchen eine neue Strategie, um uns endlich gegenüber dem Megatrend «Digitalisierung» zu positionieren. Prämissen können positive Aussagen mit Vorgaben-Charakter oder auch negative Aussagen mit Tabu-Charakter sein.

Beispiele:

- Strategie einer Hochschule muss dazu beitragen, dass die Institution quer über die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung, F&E und Dienstleistungen zusammenwächst.

- Strategie eines Amtes muss von abnehmenden Budgets für die Gesamtorganisation ausgehen.

- Grössere aufbauorganisatorische Anpassungen werden ausgeschlossen (oder von Beginn weg angekündigt).

- Strategie einer Apothekenkette schliesst eine Expansion ins Ausland aus.

- Strategie eines Produktionsunternehmens muss dazu beitragen, Klumpenrisiken (kunden- und produktseitig) zu reduzieren.

Obwohl solche Setzungen nicht mit einer Analyse begründet werden müssen, sind sie mit Vorteil plausibel und passen ins Gesamtbild. Bei heiklen Prämissen, welche zu Widerständen führen können, ist der Mindestanspruch, dass man die Legitimation transparent macht. Die Eigner dürfen beispielsweise vorgeben, dass es keine Strategie mit einer Forcierung elektronischer Absatzkanäle geben darf, auch wenn diese Vorgabe von allen Verkaufs- und Marketingmitarbeitenden als «halsbrecherisch» taxiert wird!

3. Klare Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile

Last but not least hilft auch diese methodische Festlegung, die Baustelle der Analyse und der Strategiegestaltung klarer abzustecken und Leerläufe und Missverständnisse in den Diskussionen zu vermeiden. Die Ambition einer Innovationsstrategie diskutiert man beispielsweise sicher ganz anders wenn man statt von einem drei- von einem sechsjährigen Planungshorizont ausgeht.

Oft bietet es sich dabei an, verschiedene Zeithorizonte für verschiedene Strategiebestandteile vorzugeben und diese zu schachteln:

- Analysehorizont und Bildung allfälliger Umwelt-Szenarien für 8-10 Jahre.

- Zeithorizont für die Vision: 8 Jahre.

- Zeithorizont für die Ziele: 5 Jahre.

- Definition strategischer Projekte für die kommenden 3 Jahre.

Nutzen dieser Anstrengungen zum Abstecken des Spielfeldes und zur Ausrichtung der Arbeiten im Strategieprozess:

- Einfacherer, schlankerer Prozess.

- Weniger unnötige Analysen und Diskussionen.

- Fokus der Diskussion auf wirklich relevante Themen.

- Besseres Erwartungsmanagement: Was wird sicher anders – was bleibt wohl gleich?

- Weniger Frustration Beteiligter und Betroffener, weil man nicht «vorgeführt wird».

In diesem prägenden Schritt des Strategieprozess‘ müssen sich die Auftraggeber voll und verbindlich einbringen.

So kommt am Ende auch noch ein weiterer positiver Effekt dazu: Zufriedene Auftraggeber!

Reto Stuber

Strategie und Strategieverankerung

für Unternehmen und öffentliche Institutionen

Ressources Unternehmensberatung

reto.stuber@res-sources.ch

www.ressources.swiss

+41 79 287 94 71

Wettbewerbsanalyse

De gschwinter isch de schnäller …

Mit der Wettbewerbsanalyse zeigen wir unsere relativen Vorteile gegenüber den Konkurrenz auf. Dazu vergleichen wir die Stärken des Wettbewerbers mit unseren Schwächen und deren Schwächen mit unseren Stärken. Diese Vorteile muss dann jeder Mitarbeiter jederzeit auswendig aufsagen können!

In dem hier beschriebenen Vorgehen fassen wir zuerst die wesentlichen Merkmale eines Wettbewerbers zu einem Steckbrief zusammen. Dann erstellen wir ein Profil mit den Stärken und Schwächen, das jeder Verkäufer und jeder Mitarbeiter, der mit Kunden zu tun hat, auswendig lernen muss.

Zusätzliche Kenntnisse der Wettbewerber liefern weitere Instrumente wie z. B. die Kundennutzenanalyse.

Hinweis: Ich verwende gerne auch die Bezeichnung Konkurrenz – denn Konkurrenz kommt vom lateinischen «concurrere» – zusammen um die Wette laufen; und um das geht es ja.

Vorgehen

- Auflistung der heutigen und künftigen Hauptkonkurrenten

- Übersicht

- Schlüsseldaten

- Strategischer Vergleich

Analysethemen

Wir haben für Sie in der Vorlage einige Themen aufgeführt. Diese können Sie ergänzen, anpassen oder ersetzen. Dafür soll Ihnen die folgende Liste ein paar Ideen oder Hinweise geben:

- Besitzstruktur

- Finanzzahlen

- Strategische Kennzahlen

- Grundstrategie

- Kunden

- Vertriebs und Marketingkonzept

- Produkt- und Dienstleistungsportfolio

- Kernkompetenzen

- Herstellungs- und Produktionskonzept

- Technologien und Innovation

Wir haben für Sie eine Vorlage sowie eine detaillierte Anleitung zusammengestellt, die Sie kostenlos herunterladen und direkt anwenden können.

… analysieren Sie Ihre Wettbewerber in der STRATEGY.APP

Good Strategy – Bad Strategy II

Teil 2

Was ist eine schlechte Strategie?

Englische Version / English Version

Laut Rumelt ist eine schlechte Strategie nicht einfach das Fehlen einer guten Strategie, sondern vielmehr das Ergebnis von Missverständnissen und Führungsdefiziten. Die vier Merkmale schlechter Strategien sind: (1) «Fluff» – eine Form von Geschwafel, die sich als strategisches Konzept darstellt. (2) fehlender Bezug zu den Herausforderungen (3) Verwechslung der Ziele mit der Strategie und (4) falsche strategische Ziele

Schlechte Strategie ist nicht dasselbe wie keine Strategie oder eine erfolglose Strategie. Vielmehr handelt es sich um eine klar erkennbare Art und Weise, über Strategie zu denken und zu schreiben, die leider immer mehr an Boden gewinnt. Eine schlechte Strategie ist in der Regel reich an Zielen und arm an Richtlinien oder Massnahmen. Diejenigen, die solche Pseudo-Strategien formulieren, gehen davon aus, dass es nur auf Ziele ankommt. In vielen schlechten Strategien findet man Ziele, die nicht zusammenhängen und oft gar nicht durchführbar sind. Andere sind voller hochtrabender Worte und Phrasen, um diese Mängel zu verbergen.

- «Fluff»

«Fluff» ist eine oberflächliche Umformulierung des Offensichtlichen, verbunden mit einer üppigen Streuung von Schlagworten. «Fluff » tarnt sich als Expertise und Analyse. Nehmen Sie zum Beispiel die Strategie, die die Credit Suisse auf ihrer Website vorstellt: «Unsere Strategie ist es, ein führender Vermögensverwalter mit starken Investment-Banking-Fähigkeiten zu sein. «Das bedeutet, wenn man den Jargon entfernt: «Unsere grundlegende Strategie ist es, eine Bank zu sein».

Echte Expertise und Einsicht macht ein komplexes Thema verständlich. Ein Zeichen von Mittelmäßigkeit und schlechter Strategie ist unnötige Komplexität, ein Wirbel von Worten und ein Jargon, der das Fehlen von Substanz maskiert.

- Fehlender Bezug zu den Herausforderungen

Das hört sich typischerweise so an: «Die Gesamtstrategie besteht darin, den Marktanteil des Unternehmens in jedem Markt zu erhöhen, die Kosten in jedem Geschäft zu senken und dadurch Umsatz und Gewinn zu steigern». Eine gute Strategie ist eine Antwort auf Herausforderungen oder ein Ansatz zur Überwindung von Hindernissen. Wenn die Herausforderungen nicht definiert sind, ist es unmöglich, die Qualität der Strategie zu beurteilen. Und wenn man die Qualität einer Strategie nicht beurteilen kann, kann man aus einer schlechten Strategie nicht eine gute machen.

Wenn die Hindernisse oder Herausforderungen nicht klar sind, bekommen Sie etwas, das sich als Strategie ausgibt, aber keine gute Strategie.

- Verwechslung von Zielen mit Strategie

Das kommt dann etwa so daher: «Unsere Strategie ist einfach und klar: Wir nennen sie den 20/20-Plan: den Umsatz um 20% pro Jahr steigern und gleichzeitig eine Gewinnspanne von 20% erzielen. ”

Fragt man nach der Grundlage dieser so genannten Strategie, erhält man eine Projektion von Umsatz, Kosten, Marge und Gewinn. Aber kein Fundament in Form von Herausforderungen, Chancen, Bedrohungen, Hauptstärken, auf denen diese Projektion aufbaut. Was fehlt, sind die Hebel, mit denen sich Umsatz und Gewinn plötzlich um so viel steigern lassen. Was Sie haben, sind hochgerechnete Ziele, ein Budget oder einfach eine Wunschliste, von der Sie hoffen, dass sie irgendwie erfüllt wird. Das Ergebnis ist in der Regel Frustration, weil die Projekte so lange durchgepeitscht werden, bis die Beteiligten irgendwann nicht mehr mitmachen.

- Falsche strategische Ziele

Rumelt bringt hier zwei Beispiele:

- Die «Hundefutter-Ziele»: eine endlose und chaotische Liste von Zielen und Dingen, die nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Rumelt nennt hier ein Beispiel für einen strategischen Plan mit 47 Strategien und 148 Zielen. Für jedes Ziel wird dann das Adjektiv langfristig hinzugefügt, womit man es meist auf die lange Bank schiebt.

- Die «Blue-Sky»-Ziele: Diese Ziele sind langfristige Visionen, zu denen eine Brücke oder der Weg dorthin fehlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einer «schlechten Strategie» die Grundlage in Form einer Diagnose fehlt, und dass sie in der Folge keine brauchbaren Stossrichtungen vorgeben kann, die mit einem kohärentenPlan umgesetzt werden können.

Gute Strategie

Wie wir eine gute Strategie entwickeln, zeigen wir Ihnen in den nächsten Artikeln auf – Schritt für Schritt.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

Good Strategy / Bad Strategy Teil I

Der Weg zu einer guten Strategie

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017

Whitepaper Die eBMC als Umsetzungsinstrument für die Innovationsarchitektur

Der Innovationsturbo

Wir haben einmal einen Versuch gestartet und die Ergebnisse aus der Innovationsarchitektur in die eBMC abgefüllt. Und siehe da, jetzt hatten wir eine stabile Basis, auf der sich Innovationen, Stossrichtungen und Massnahmen ableiten liessen; fast schon so, wie in einer richtigen Strategie.

Whitepaper herunterladen

Das geht folgendermassen:

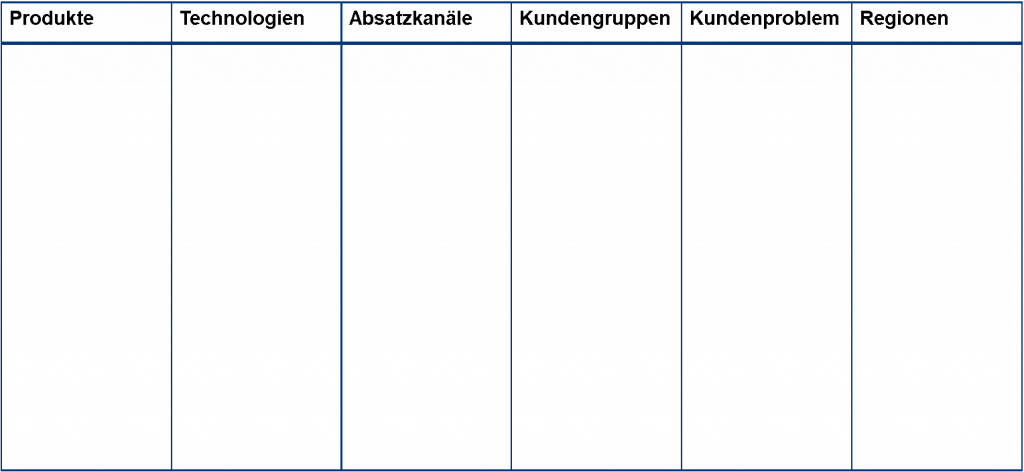

Die Innovationsarchitektur als Grundlage für die Abgrenzung von strategischen Fokusfeldern

Die „Innovationsarchitektur“ dient dazu, den Innovationserfolg unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen Trends und der Nutzung neuer Technologien zu steigern, indem sie eine gleichzeitige Berücksichtigung beziehungsweise Abstimmung von Markt-, Produkt- und Technologieaspekten ermöglicht.

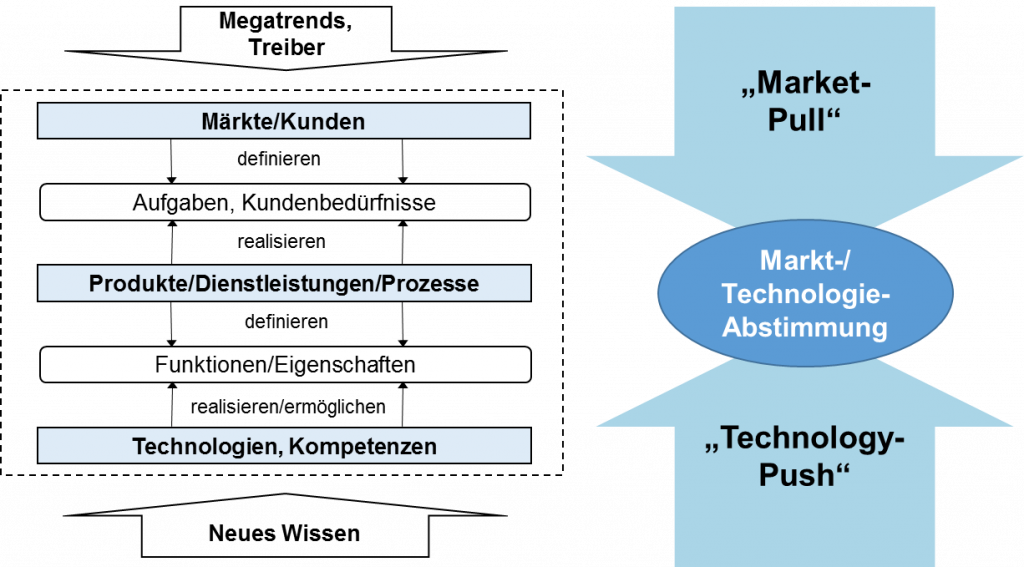

Die verschiedenen Betrachtungsebenen der Architektur hängen sowohl aus Markt- als auch aus Technologiesicht logisch zusammen und bedingen sich gegenseitig: Auf der einen Seite wirken Trends auf die Märkte beziehungsweise auf das Verhalten von aktuellen und potenziellen Kunden ein. Konkret äussert sich der Einfluss von Trends in spezifischen Kundenaufgaben und -bedürfnissen. Diese zu befriedigen stellt das oberste Ziel der Gestaltung des Marktangebots, d.h. Produkte, Services oder Geschäftsmodelle, dar. Zur Bereitstellung dieses Angebots sind auf der anderen Seite Kompetenzen oder Technologien erforderlich. Sie erfüllen – abstrakt formuliert – diejenigen Funktionen, welche zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse notwendig sind.

Bei einer Betrachtungsweise „vom Markt her“, im Marketing auch bekannt als „Market Pull“, wird deshalb versucht, das eigene Marktangebot möglichst optimal auf die Bedürfnisse in den Märkten auszurichten. Ein wesentliches Merkmal dieser Sichtweise besteht darin, dass die Kunden, die man bedienen will, zumindest ansatzweise bekannt sind. Bei der Betrachtung „von der Technologie bzw. Kompetenz her“, auch bekannt als „Technology Push“, ist dies nicht zwingend der Fall sein. Vielmehr steht hier die Frage im Vordergrund, welche Bedürfnisse in neuen Märkten auf der Basis der verfügbaren Kompetenzen befriedigt werden könnten.

Befüllt man nun die einzelnen Ebenen der „Innovationsarchitektur“ mit konkreten Inhalten, so erhält man eine geeignete Grundlage für die Ableitung sogenannter „strategischer Fokusfelder“ für Innovation. Dabei handelt es sich – etwas abstrakt formuliert – um Suchfelder zur Hebung von Innovationspotenzialen, welche über einen längeren Zeitraum als Quelle für neue Marktleistungen bzw. Angebote dienen .Innerhalb dieser Felder wird nun aktiv nach Innovationschancen und entsprechenden Lösungen gesucht . Oder etwas konkreter: Felder, innerhalb derer ein Unternehmen Innovation betreiben will.

Die Eingrenzung eines strategischen Fokusfeldes ist dabei nicht absolut, aber sie gibt jedem Unternehmen einen Rahmen, um die Chancen für erfolgreiche Innovationen zu erhöhen und die Risiken zu minimieren.

Was machen wir mit dem Ergebnis?

Die Identifikation strategischer Fokusfelder bildet die Basis, um die eBMC zu füllen:

- Wir können pro Fokusfeld eine eBMC erstellen oder auch mehrere davon kombinieren. Voraussetzung ist, dass sich daraus zumindest eine Geschäftsidee erstellen lässt.

- Dann setzen wir auf der einen Seite die Kundenkriterien zusammen. Dazu verwenden wir gängige KN-Tools, wie z.B. die Kundennutzenanalyse oder das Value Proposition Canvas (VPC). Die Auswertung der Kundenprobleme – Kundenbedürfnisse – Kundennutzenkriterien hilft, das Angebot vom Markt her genau zu definieren und festzulegen.

- Auf der anderen Seite erfassen wir alle dazu notwendigen Schlüsseltechnologien.

- Die Beschreibung des Produktes bzw. der Angebots ist die Ableitung aus Kundennutzen und Technologien. Sie ist die Lösung, für die der Kunde zu zahlen bereit ist. Diese Lösung hat jetzt nicht nur eine beliebige Herleitung, sondern ist strategisch eingebettet, oder auf Neudeutsch: wir haben einen «STRATEGISCHEN-FIT».

- Jetzt geht es noch darum, die restlichen Felder der eBMC auszufüllen, entweder mit schon vorhandenen Elementen oder mit solchen, die neu geschaffen werden müssen. Wir empfehlen, neue Elemente farblich abzuheben. Daraus lassen sich dann direkt Sofortmassnahmen ableiten.

- Jetzt betten wir das Ergebnis in die Unternehmensstrategie ein und legen die Optionen, Stossrichtungen und Massnahmen fest und fertig ist das Rezept.

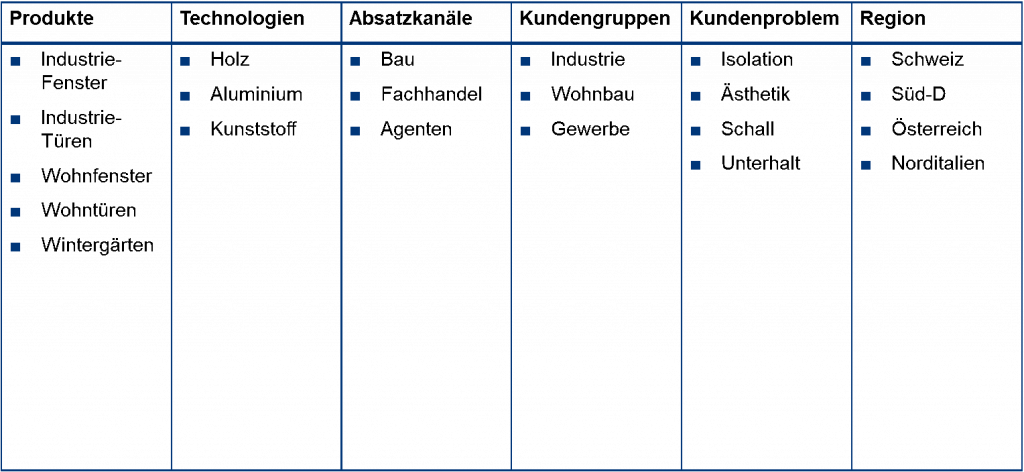

Das Vorgehen Schritt für Schritt

Schritt 1: Erstellen der Innovationsarchitektur

Beim Erstellen der Innovationsarchitektur geht es darum, die oben erwähnten Ebenen mit konkretem, für das eigene Unternehmen relevantem, Inhalt zu füllen. Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:

- Initiales Befüllen der einzelnen Ebenen: Dies geschieht durch die Sammlung bereits bestehender Analysen aus Markt- und Technologiesicht sowie dem Abgleich mit der Unternehmensstrategie.

- Durchführung ergänzender innovationsstrategischer Analysen zur Schliessung noch bestehender Lücken in der Innovationsarchitektur: Hierfür bieten sich zum einen teilstandardisierte Interviews mit der Geschäftsleitung sowie Schlüsselpersonen aus den Bereichen Markt, Technologie und Produkt an. Zum anderen werden entlang von strukturierten Arbeitsanleitungen gezielte Analysen durchgeführt. Diese dienen der Ermittlung z.B. der eigenen Kernkompetenzen, zukünftiger Kundenanforderungen, relevanter Megatrends und deren Konsequenzen, sowie neuer Technologien mit Relevanz für das Unternehmen.

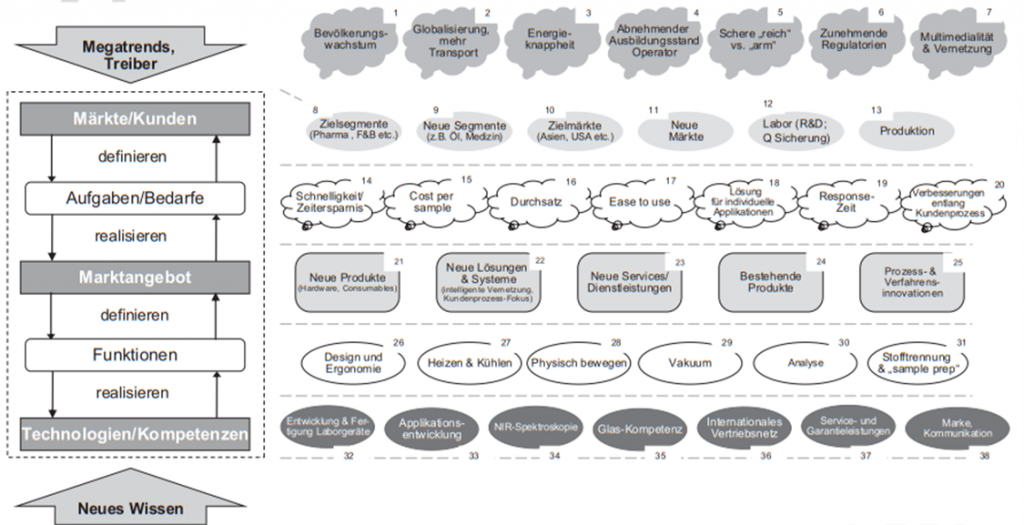

- Aufstellen der Innovationsarchitektur: Die erarbeiteten Ergebnisse werden fortlaufend den einzelnen Ebenen der Innovationsarchitektur zugordnet, bis das Bild aus Sicht des Kernteams vollständig ist. Die Kunst ist das Finden einer für die weitere Bearbeitung geeigneten Granularität – nicht zu generisch, aber auch nicht zu detailliert. In der Praxis haben sich Ergebnisse bewährt, die aus 40 bis maximal 70 Elementen bestehen.

Bevor die weiteren Arbeiten gestartet werden sollte die Innovationsarchitektur von der Geschäftsleitung als geeignete Basis für die nächsten Schritte verabschiedet werden. Dazu gehören ein Check der inhaltlichen Vollständigkeit und Güte sowie der Granularität. Die folgende Abbildung zeigt eine verabschiedete Innovationsarchitektur eines Herstellers von Chemielabor-Geräten:

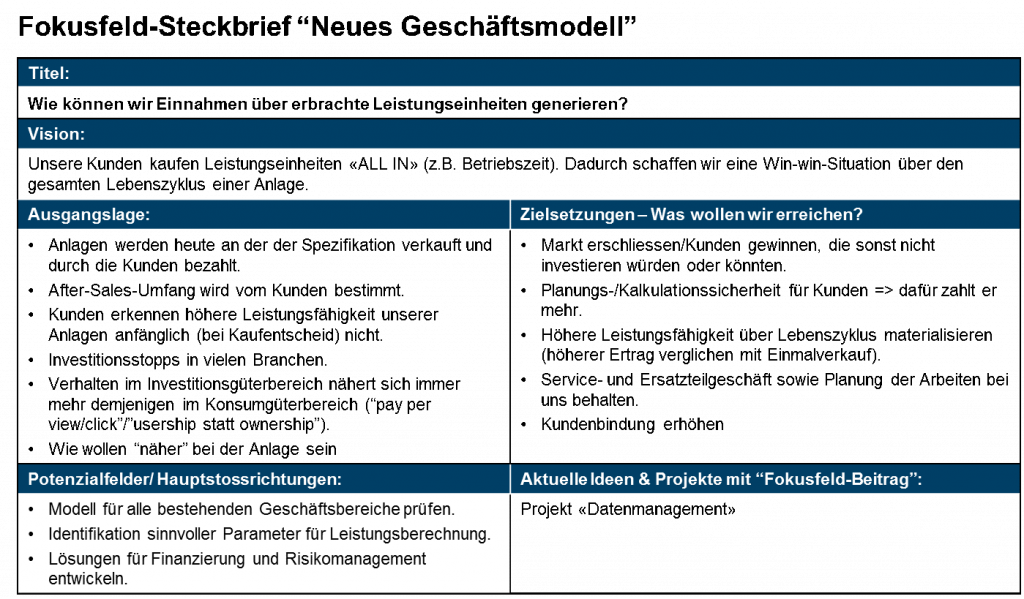

Schritt 2: Identifikation von strategischen Fokusfeldern

Zur Identifikation und Abgrenzung eines strategischen Fokusfeldes wird zunächst ein einzelner Inhalt, zum Beispiel ein Trend, aus der Innovationsarchitektur ausgewählt, welcher aus Sicht des Unternehmens Chancen für differenzierende Innovationen eröffnet. Dieser Inhalt dient sodann als „Treiber“ oder „Nukleus“ für das strategische Fokusfeld. Jeder Inhalt kann dabei bereits für sich alleine gesehen ein strategisches Fokusfeld darstellen oder bei Bedarf zur Konkretisierung durch weitere Inhalte aus anderen Ebenen ergänzt werden, welcher die Aufgabenstellung in geeigneter Weise schärfen sollen. Da die Abgrenzung strategischer Fokusfelder in Einklang stehen soll mit der Unternehmensstrategie, sollten entsprechende Inhalte hier bereits einfliessen. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis die attraktivsten strategischen Fokusfelder ermittelt sind. Eine Anzahl von fünf bis maximal zehn strategischen Fokusfeldern hat sich dabei als zweckmässig erwiesen. Die wichtigsten Fakten zu jedem Fokusfeld werden dabei in einem Steckbrief zusammengefasst.

Je nach Inhalt der Fokusfelder steigen wir im Anschluss entweder über das Kundenproblem oder die Technologie in die eBMC ein.

Schritt 3: Lösungsunabhängiges Kundenproblem und Lösungstechnologien

Im Rahmen einer ersten „Exploration“ der Fokusfelder geht es darum, mögliche Innovationspotentiale auszuloten. Dies umfasst primär die Konkretisierung von lösungsunabhängigen Kundenproblemen im Sinne von artikulierten oder unartikulierten Kundenbedürfnissen. Dabei kann auf bewährte Methoden des Innovationsmanagements in den frühen Phasen zurückgegriffen werden. Mögliche sinnvolle Ansätze sind z.B.: Lead User-Workshops mit ausgewählten Kunden und Vertriebspartnern, Kundenprozessanalysen, Kundenbeobachtungen, Tiefeninterviews mit Kunden, Methode der kritischen Ereignisse (CIT), Frequenz-Relevanz-Analysen von Ereignissen/Problemen und Beschwerden, interne Ideenwettbewerbe, Open Innovation-Aktivitäten (z.B. öffentliche Wettbewerbe), Benchmarking Days, Geschäftsmodell-Konfrontation oder Trendscouting. Diese werden in das entsprechende Feld des eBMC eingetragen. Gleichzeitig werden – soweit möglich – Ideen für Lösungstechnologien entwickelt und ebenfalls im eBMC festgehalten. Auch hier kann auf bewährte Methoden und Konzepte wie die S-Kurve, den Gartner-Hype-Cycle oder Technologie-Radars aufgebaut werden.

Schritt 4: Kundengruppen und Produkte

Im nächsten Schritt werden der Idee weitere Konturen verliehen, indem einerseits das Profil möglicher Kunden geschärft und andererseits das Angebot geschnürt wird. Hierzu liefert Osterwalders Ansatz des „Value-Proposition-Designs“ eine wertvolle Hilfestellung. Er geht davon aus, dass sich das Kundenprofil aus den „Jobs-to-be-done“ des Kunden sowie den Pains und Gains bei der Erfüllung der Aufgaben herleiten lässt. Aus den Überlegungen zu möglichen „Pain-Relievern“, also Lösungselementen zur Minderung der Pains und „Gain-Producers, also Lösungselementen, welche einen Kundennutzen zu stiften vermögen, lässt sich schliesslich das Produkt gestalten. Unter einem Produkt verstehen wir dabei alles, was das Unternehmen «produziert» und für Geld an den Kunden abgibt. Dies umfasst haptische Produkte, Dienstleistungen, Services und alles, was heute mit neudeutschen Wortschöpfungen wie «Wertangebot», «Value Proposition» und anderen Begriffen bezeichnet wird

Ergänzen der restlichen Felder für die eBMC

Auf der Basis Technologien, Kundennutzen und Angebot werden die weiteren Felder der eBMC nach dem schon klassischen Muster aufgefüllt.

Schritt 5: Partner, Ressourcen, Aktivitäten

Kein Unternehmen ist alleine am Markt tätig. Führen Sie hier die Partner auf, mit denen Sie zusammenarbeiten. Am besten geschieht das entlang der Wertschöpfungskette; also vom Einkauf von Material und Dienstleistungen über die Leistungserstellung bis hin zum Vertrieb; Marketing und Kommunikation mit den Kunden, Erfassen Sie auch die Leistungen, die von den Partnern erbracht werden.

Die Ressourcen zur Erstellung des Marktangebots umfassen folgende Kategorien: die physische Ressourcen (Räumlichkeiten, Produktionsmaschinen), die intellektuelle Ressourcen (Wissen, Patente, Partnerschaften, Kundenstamm), die personelle Ressourcen (Mitarbeiter) sowie die finanzielle Ressourcen (verfügbares Kapital, Sicherheiten).

Mit den Schlüsselaktivitäten beschreiben wir die Prozesse und Kompetenzen, die notwendig sind, Leistungserstellung zu gewährleisten. Auch hier decken wir die ganze Wertschöpfungskette, die wir bedienen ab – bis hin zum Marketing und Vertrieb.

Schritt 6: Kundengruppen, Kundenbeziehung, Absatzkanäle

Die Kunden lassen sich vielfach in Gruppen oder Segmente einteilen. Vielfach dient Segmentierung auch für die Einteilung in Geschäftsfelder. Wir empfehlen, diese Gruppen gleich zu quantifizieren, d.h. mit welchen Gruppen wird welcher Umsatz oder noch besser, welcher Gewinn erzielt. Ein gutes Instrument dafür ist die klassische ABC-Analyse.

Die Kundenbeziehung bestimmt auch die Kommunikation mit dem Kunden. Zwischen einer intensiven Zusammenarbeit z.B. mit gemeinsamen Entwicklungen und einer reinen Vermarktung der Produkte besteht eine ganze Bandbreite von möglichen Beziehungen. Je nach Intensität wird auch das Marketing entsprechend angepasst

Die Absatzkanäle bestimmen, wie die Produkte oder Angebote zum Kunden kommen. Distribution, Online-Kanäle und Verkaufsstellen bilden die Schnittstellen eines Unternehmens zu den Zielkunden.

Schritt 7: Ausgaben

Die wichtigsten Kostenfaktoren eines Geschäftsmodells werden hier zusammengefasst.

Schritt 8: Einnahmen

Hier werden Preismodelle und der Preisstrategien (Einmalzahlung, Abonnement) beschrieben.

Schritt 9: Einbinden der Innovationen in die Unternehmensstrategie

Wir können nun für die Umsetzung direkt die Massnahmen aus der eBMC ableiten. Wenn wir die «neuen» Elemente farblich abgehoben haben, lassen sich diese leicht ausformulieren.

Alternativ können wir jetzt das Ergebnis in die Unternehmensstrategie einbetten und Optionen, Stossrichtungen mit quantitativen Zielen erarbeiten. Diese münden dann in konkrete Massnahmen und stellen einen Teil der Strategie dar, die in die Umsetzung geht wird und mit dem strategischen Controlling begleitet wird.

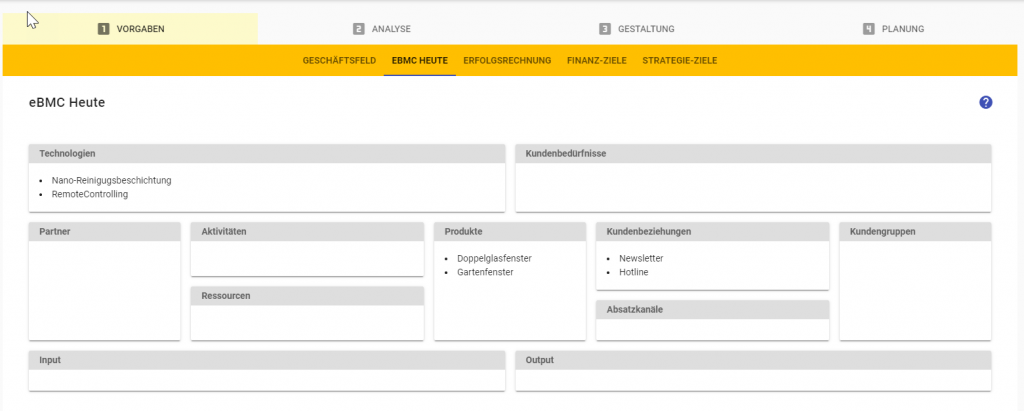

eBMC in der STRATEGY.APP

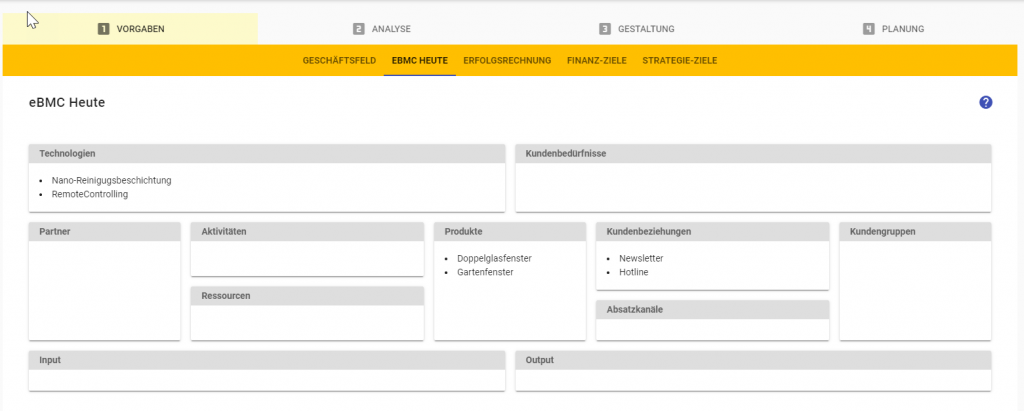

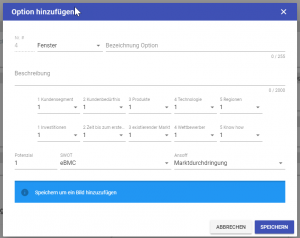

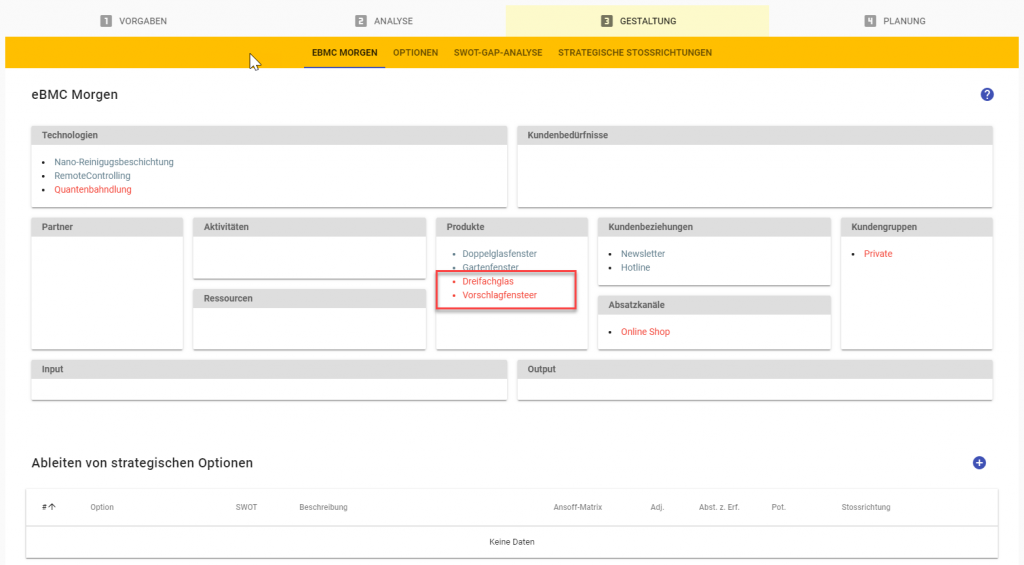

Für jedes Geschäftsfeld erstellen wir bei den Vorgaben die eBMC mit den aktuellen Schlüsselelementen. Jeder Baustein wird entsprechen gefüllt und kann jederzeit angepasst, ausgedruckt oder sonst kommuniziert werden:

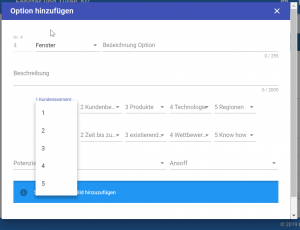

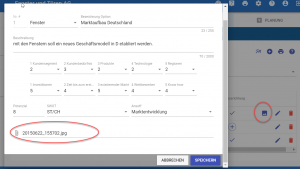

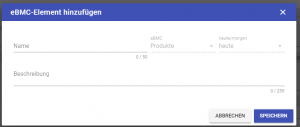

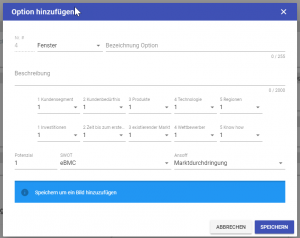

Die Eingabe der einzelnen Bausteine und Elemente erfolgt im gewohnten Editierfenster:

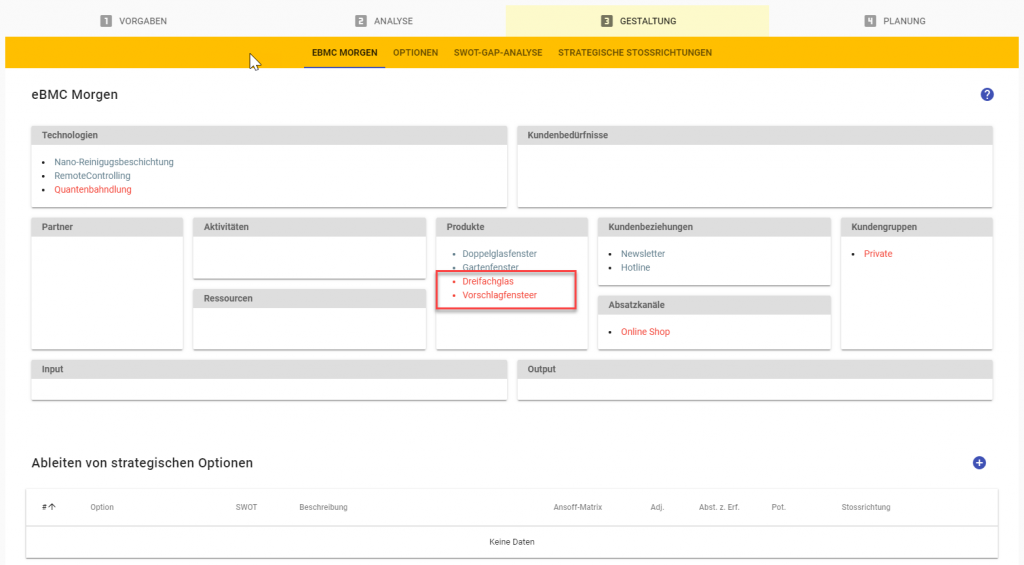

In der Phase Gestaltung können wir nun zusätzliche Schlüsselelemente hinzufügen; hier z.B. als neue Technologie die „Nanotechnologie“, die für die Beschichtung des Glases angewendet wird; oder ein neuer Absatzkanal, mit dem die Kunden in Zukunft bedient werden sollen:

Die neuen Elemente erscheinen zur Kennzeichnung in roter Farbe. Damit haben wir eine Basis, um neue strategische Optionen abzuleiten und zu Stossrichtungen und Massnahmen auszuarbeiten.

Diese werden dann parallel zu den Optionen aufgelistet, die aus der SWOT abgeleitet werden.

Auch hier können Optionen jederzeit ergänzt, hinzugefügt oder gestoppt bzw. gelöscht werden.

Whitepaper herunterladen

Literatur: „Wunderwaffe Innovation“ von Beat Birkenmeier und Harald Brodbeck

Weitere Informationen zumThema «Innovationsarchitektur» unter:

beat.birkenmeier@gronova.com

+41 41 727 04 70

Whitepaper Innovationsmanagement mit der «erweiterten Business Model Canvas» (eBMC)

Von der BMC zur eBMC

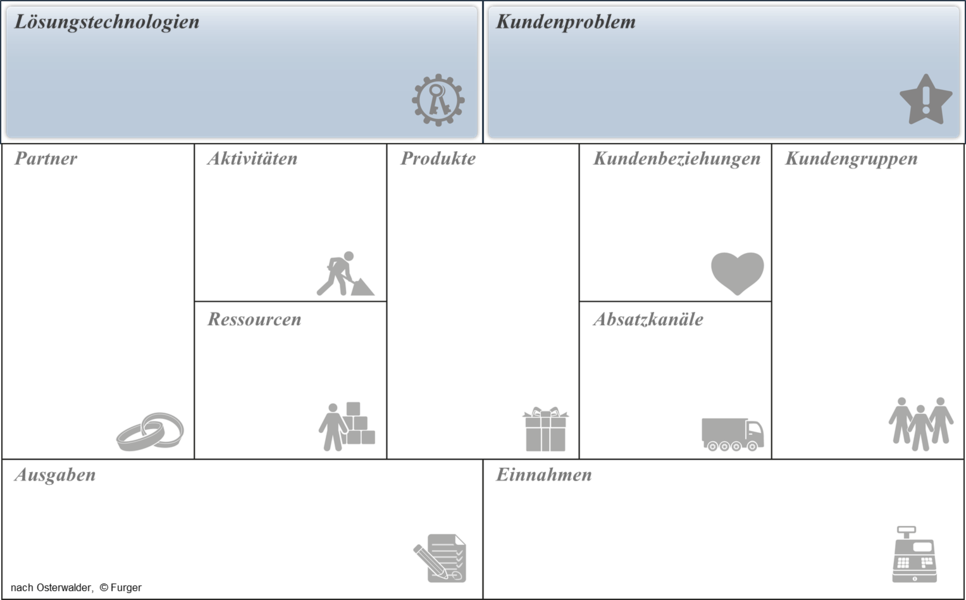

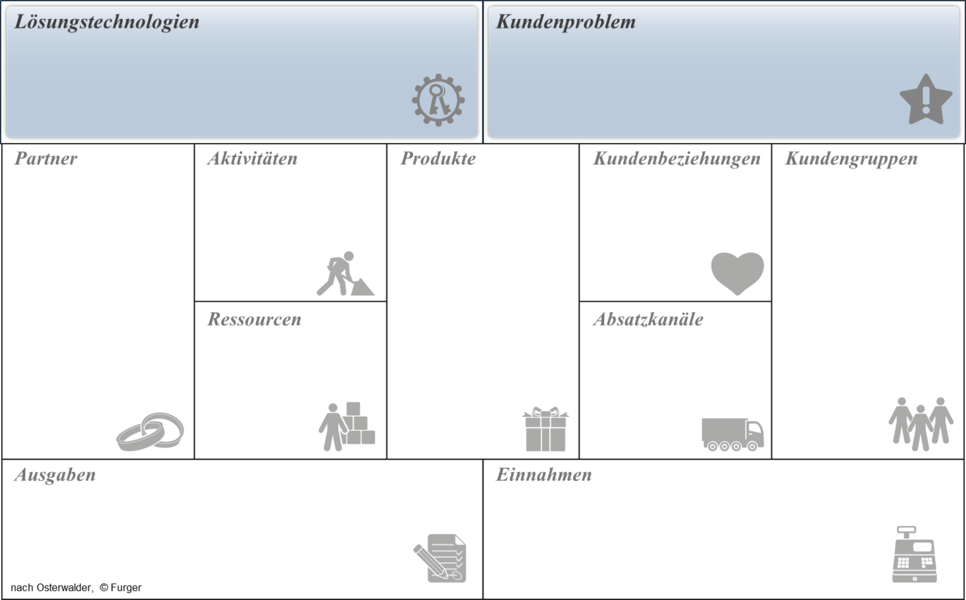

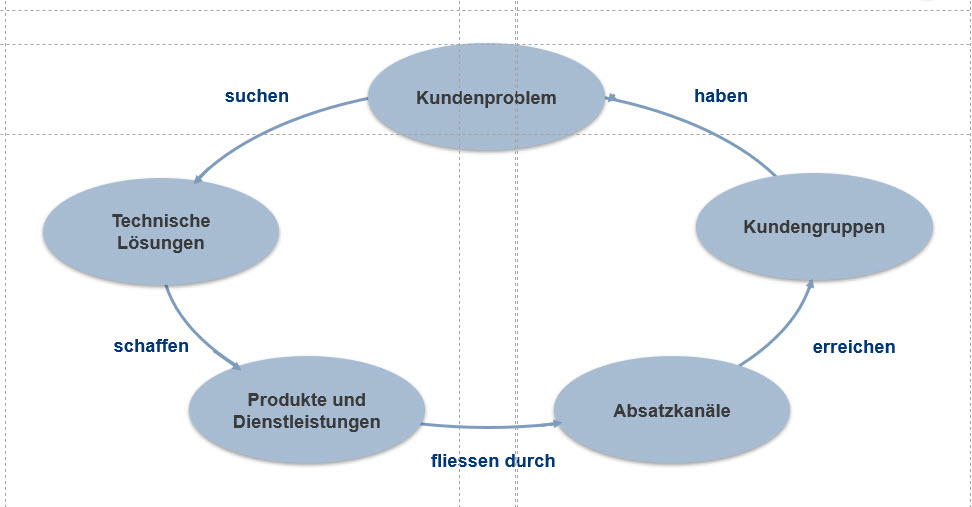

Vergleicht man die Business Model Canvas mit dem Navigationssystem von Aloys Gälweiler, sieht man, dass dort auf der obersten Ebene die Innovation dargestellt wird, und zwar mit den beiden Bausteinen „lösungsunabhängiges Kundenproblem“ und „Lösungstechnologie“. Genau diese beiden Bausteine haben wir dann auf die Business Model Canvas gepackt, und damit wird diese erweiterte Business Model Canvas (eBMC) zu einem hervorragenden Instrument für das Innovationsmanagement.

Diese Seite als PDF herunterladen

Der von Alexander Osterwalder veröffentlichte Band „Business Model Generation“ hat in der Berater- und Unternehmerwelt eingeschlagen wie eine Bombe. Das Buch ist praktisch anwendbar, sehr schön gemacht und vor allem ganz anders als alles Bisherige auf dem Gebiet. Und der Erfolg gibt dem Autor Recht.

Als mir ein Kollege zum ersten Mal von diesem Modell erzählt hat, hat mich allerdings von Anfang an etwas irritiert – irgendetwas fehlte doch. Es ist ja nicht so, dass mit dem BMC die Welt neu erfunden wurde. Vieles lässt sich darin aus bekannten Ansätzen und Methoden wiederfinden – oder eben nicht.

Was für mich von Anfang an fehlte, ist der Baustein „Kundenproblem“, und zwar das „lösungsunabhängige Kundenproblem“, wie wir es früher genannt haben. Auf Basis des St. Galler Ansatzes haben wir das Kundenproblem stets klar vom Produkt oder von der angebotenen Dienstleistung selber getrennt.

Das «Lösungsunabhängige Kundenproblem»

Eine Uhr ist ein Produkt mit dem Zweck, die Zeit anzugeben. Das Kundenproblem, nämlich die Zeit zu wissen, besteht allerdings unabhängig von der Uhr und kann auch anders gelöst werden. Dies trifft sogar noch deutlicher zu, wenn die Uhr als Luxusgut oder Statusobjekt angeboten wird. Dann besteht das Kundenproblem darin, sich zu profilieren, und das kann mit vollkommen anderen Angeboten oder „Value Propositions“ gelöst werden.

In der BMC wird das Kundenproblem zusammen mit dem Baustein Produkt dargestellt und dann auf Neudeutsch „Wertangebot“ genannt. Später wurde für den Baustein Kundenproblem und mit Hilfe der sogenannten Empathiekarte (von Xplane) eine separate Canvas entwickelt.

Mir liess dieser Gedanke keine Ruhe und ich beschäftigte mich mit der Frage, wie sich das Canvas-Modell mit dem Kundenproblem ergänzen lässt, ohne dass die logische Einheit und die Symmetrie des Modells zerstört würden. Und wie es manchmal so ist, kommen einem die besten Gedanken dann, wenn man alleine ist: Bei einem ausgedehnten Lauf durch den Wald hatte ich folgende Idee: Nehmen wir doch die oberste Ebene des Navigationssystems von Aloys Gälweiler mit den beiden Bausteinen „lösungsunabhängiges Kundenproblem“ und „Lösungstechnologie“, und packen diese auf die Business-Model-Canvas. Damit wird diese erweiterte Business Model Canvas (eBMC) zu einem hervorragenden Instrument für das Innovationsmanagement.

Somit ergibt sich folgende Kette: Kunde – Kundenproblem – Technologie – Produkt oder wenn Sie es vorziehen: Produkt – Technologie – Kundenproblem – Kunde. Das Bestechende daran ist, dass das Modell schön symmetrisch bleibt und logisch zusammenpasst.

Innovationsmanagement mit der eBMC

Ergänzt mit den beiden Bausteinen aus Gälweilers Navigationssystem, setzen wir das Canvas- Modell vor allem bei der Suche nach neuen Geschäften ein. Damit wird es zu einem hervorragenden Instrument für das Innovationsmanagement. Denn Innovation lässt sich von zwei Seiten her vorantreiben: vom Markt und von der Technologie. Eine gute praktische Anleitung dazu hat Prof. Hugo Tschirky, der an der ETH Zürich lehrt, mit seinem Vorgehen für Innovationsmanagement dargestellt. Wir finden es im Buch „Wunderwaffe Innovation“ von Beat Birkenmeier und Harald Brodbeck. In der Folge werden wir die beiden Bausteine „Kundenproblem“ und „Lösungstechnologien“ genauer erläutern, damit auch Sie die Business Model Canvas entsprechend ergänzen und als Innovationstool einsetzen können

Abbildung 1: die erweiterte Business Model Canvas von Furger und Partner AG mit den Bausteinen «Lösungstechnologien» und «Kundenproblem»

Der Baustein «Kundenproblem»

Dieser Baustein steht für das Kundenproblem, das ein Unternehmen lösen will – und zwar geht es um das „lösungsunabhängige Kundenproblem“. Das heisst, dieses Kundenproblem ist häufig latent vorhanden und wird durch neue Produkte oder Dienstleistungen nur anders und meist besser gelöst.

Hier eine Zwischenbemerkung: Wir benutzen hier die Begriffe „Kundenproblem“ – „Kundenbedürfnis“ und „Kundenwunsch“ als Synonyme. Es ist Ihnen freigestellt, hier Ihren passenden Begriff zu verwenden.

Die Lösung eines Kundenproblems bringt dem Kunden einen Nutzen, und genau für diesen Nutzen ist der Kunde bereit, Geld zu bezahlen. So ist das Produkt „Auto“ nicht in erster Linie eine schön gestaltete Maschine auf vier Rädern, sondern schafft die Möglichkeit, sich jederzeit von A nach B bewegen zu können. Es ist oft nützlich, eine Geschäftsidee auf dieses „Problem“ zu abstrahieren, um auf neue Lösungstechniken zu kommen. Innovation, die sich am Markt orientiert, beschäftigt sich vor allem damit und kann nur funktionieren, wenn man das Kundenproblem genau kennt.

Dabei kann es sich um originäre Probleme handeln wie z. B. Essen und Trinken oder um sekundäre, abgeleitete Probleme wie Luxusgüter, Ferien oder weitere Annehmlichkeiten, die über ein elementares Grundbedürfnis hinausgehen.

Die wichtigsten Fragen zu diesem Baustein:

- Welches Kundenproblem wollen wir lösen oder welches Kundenbedürfnis wollen wir befriedigen?

- Für was bezahlt der Kunde wirklich?

- Welches ist der Hintergrund einer Problemlösung?

- Welches sind die wirklichen Kaufkriterien aus Sicht des Kunden?

- Welche Kaufkriterien werden von unseren Produkten besser abgedeckt?

- Was bringt den Kunden dazu, das Geld bei uns auf den Tisch zu legen statt bei der Konkurrenz?

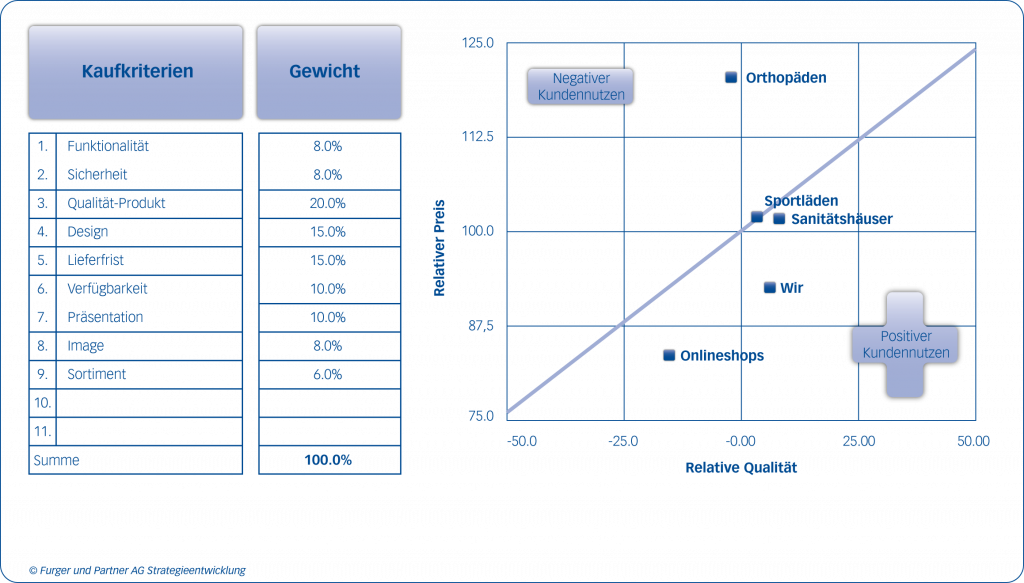

Instrument Kundennutzenanalyse (Value Proposition)

Die Kundennutzenanalyse ist das didaktisch wohl beste Instrument, um das Unternehmen in seinen Tätigkeiten auf den Kundennutzen zu fokussieren. Das Instrument kann direkt auf dem Baustein Kundenproblem aufgesetzt werden. Damit wird die logische und inhaltliche Verbindung geschaffen zwischen Kundennutzen – Produkten – Kundengruppen.

Auf der Basis von Kaufkriterien wird eine strategische Nutzenkarte erstellt, die zeigt, welche Wettbewerber mit ihren Produkten dem Kunden einen Nutzen bringen. Eine eingehende Beschreibung, das Tool selber und die Anleitung dazu finden Sie unter dem Whitepaper Kundennutzen auf unserem BLOG

Der Baustein «Lösungstechnologien»

Dieser Baustein steht für die technischen Lösungen, die hinter einem Produkt oder einer Dienstleistung stehen. Technologien haben meist einen bestimmten Lebenszyklus und werden nach einer gewissen Zeit von neuen Technologien abgelöst, die ein Kundenproblem besser und günstiger lösen. Damit setzt ein Substitutionsprozess ein, der zur Ablösung bestehender Produkte im Markt führt. Dieser Vorgang folgt im Normalfall dem Muster einer S-Kurve.

Ein Beispiel dafür ist die Substitution von Pferdekutschen durch Automobile. Innovation findet stets im Zusammenspiel zwischen der Kenntnis des originären Kundenproblems und neuen Lösungstechnologien statt. Der Zeitrahmen der Substitution ist unterschiedlich und kann über Jahre gehen. Die erste Darstellung eines neuen Lösungskonzeptes nennt man Invention – Erfindung, während Innovation erst dann vorliegt, wenn sich das Produkt im Markt durchsetzt. Lösungstechnologien können schrittweise Verbesserungen sein oder gänzlich neue Konzepte umsetzen wie z. B. der Laserdrucker oder die Faxtechnologie, die den Telex substituiert hat. Solche gänzlich neuen Ansätze stellen das bestehende Geschäftsmodell vielfach auf den Kopf, was neudeutsch mit dem Begriff „Disruption“ umschrieben wird.

Die wichtigsten Fragen zu diesem Baustein:

- Welche bestehenden Lösungstechnologien stehen hinter den Produkten?

- In welcher Lebensphase befinden sich diese Technologien?

- Wo stehen neue Erfindungen an, und welche Kundenprobleme können damit (viel) besser gelöst werden?

- Wo und in welchen Technologien hat unser Unternehmen Kompetenzen – einen Vorsprung vor der Konkurrenz und damit Kernkompetenzen?

- Bei welchen Kaufkriterien können wir markante Verbesserungen vornehmen?

Instrument Substitutionsanalyse (S-Kurve)

Mit der Substitutionsanalyse lässt sich die Ablösung von bestehenden Produkten oder Technologien durch neue Angebote darstellen.

Dieses Instrument hilft, auf drei Ebenen:

- den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg in einen neuen Markt zu finden (oder den Ausstieg)

- Die Wachstumsraten in wachsenden Märkten gegenüber dem Markt und dem Wettbewerber festzulegen.

- Den Übergang in einen Preis- d. h. Kostenmarkt zu planen, und damit die Kostenposition auszuschöpfen oder auszusteigen.

eBMC in der STRATEGY.APP

Für jedes Geschäftsfeld erstellen wir bei den Vorgaben die eBMC mit den aktuellen Schlüsselelementen. Jeder Baustein wird entsprechen gefüllt und kann jederzeit angepasst, ausgedruckt oder sonst kommuniziert werden:

Die Eingabe der einzelnen Bausteine und Elemente erfolgt im gewohnten Editierfenster:

In der Phase Gestaltung können wir nun zusätzliche Schlüsselelemente hinzufügen; hier z.B. als neue Technologie die „Nanotechnologie“, die für die Beschichtung des Glases angewendet wird; oder ein neuer Absatzkanal, mit dem die Kunden in Zukunft bedient werden sollen:

Die neuen Elemente erscheinen zur Kennzeichnung in roter Farbe. Damit haben wir eine Basis, um neue strategische Optionen abzuleiten und zu Stossrichtungen und Massnahmen auszuarbeiten.

Diese werden dann parallel zu den Optionen aufgelistet, die aus der SWOT abgeleitet werden.

Auch hier können Optionen jederzeit ergänzt, hinzugefügt oder gestoppt bzw. gelöscht werden.

Diese Seite als PDF herunterladen

Der Marktplatz

Out of the box oder outside the box

Wir setzen den Marktplatz ganz am Anfang der Gestaltungsphase für die Entwicklung der strategischen Optionen ein – in einem meist ganztägigen Workshop unter Beteiligung des gesamten Teams, das am besten um weitere Mitarbeiter aus dem Unternehmen ergänzt wird.

Zum Auftakt werden Ideen auf Karten gesammelt, meist nur anhand einzelner Stichworte (das klassische Kartenkleben, das Sie alle kennen). Am Schluss verfügen wir über konkret ausformulierte Optionen, die nicht nur auf einem Flipchart festgehalten sind, sondern dazu die Zustimmung mehrerer Teilnehmer erhalten haben. Diskussionen tragen dazu bei, dass sich die Ideen in den Köpfen der Mitarbeiter einprägen und so zu einem gemeinsamen Gut werden.

Das Vorgehen macht Spass, lässt den Teilnehmern viel Freiraum und bringt die besten Ideen der Organisation aufs Papier und in die Köpfe der Teilnehmer.

Zutaten

Damit der Marktplatz auch richtig lebt, sollten mindesten 12 Personen daran teilnehmen. Es können aber auch bis zu 30 sein.

- Raum: Dazu nehmen wir uns einen Raum, der genügend gross ist, damit sich die Leute bewegen, in Gruppen zusammenstehen und diskutieren können. Als Faustregel gilt: Anzahl Teilnehmer mal zwei in m2.

Die eine Wand wird freigehalten, um Karten zu platzieren – entweder direkt auf der Wand oder an Pinnwänden. Jeder Teilnehmer wird ca. 5 – 10 Karten schreiben. Alle anderen Wände werden freigehalten für beschriebene Flipchartblätter. - Pinwände und Flipcharts: Dann stellen wir Flipcharts bereit und zwar ca. eines pro drei Teilnehmer. Wenn die Gruppe aus 20 Personen besteht, so stellen wir 6 oder 7 Flipcharts bereit. Auf jedem Flipchart sind ca. 15 – 20 Blätter vorbereitet, damit diese direkt ausgefüllt werden können.

- Als Vorbereitung erstellen wir auf einem morphologischen Kasten die Beschreibung der aktuellen Tätigkeiten. Alternativ kann dazu auch die eBMC verwendet werden (erweiterte Business Model Canvas). Diese Beschreibung wird als grosser Ausdruck sichtbar aufgehängt oder verteilt.

- Was brauchen wir noch: Karten – ca. 10 pro Teilnehmer. Die Farbe kann, muss aber nicht bewusst eingesetzt werden. Stifte für jeden Teilnehmer ergänzen die Zutaten.

Vorgehen

Als Einleitung legen wir nochmal die Ausprägungen unseres Unternehmens fest. Ein Vorschlag für die Dimensionen sind:

- Märkte

- Produkte

- Technologien

- Kundenbedürfnisse

- Kunden und Kundengruppen

- Absatzkanäle

Optional listen wir die bestehenden Ausprägungen auf und halten schon erste Ideen fest:

Abbildung 1: Bestehende Ausprägungen im Geschäft

Dann suchen wir systematisch in jeder Dimension nach neuen Ideen. Man kann die Teilnehmer den Dimensionen zuordnen. D.h. dass dann eine Gruppe gezielt nach neuen Technologien sucht, die nächste nach neuen Märkten und die dritte nach neuen Absatzkanälen.

Abbildung 2: systematische Suche nach neuen Ausprägungen

Dazu gehen wir die folgenden Schritte durch:

Schritt 1

Ideen und Optionen werden von den Teilnehmern auf Karten geschrieben und diese an Pinnwänden oder direkt an einer grossen Wand angeheftet. Die Karten werden gemischt, d. h. ungeordnet präsentiert:

Schritt 2:

Die Teilnehmer stellen kurz ihre Ideen vor und erläutern den Hintergrund jeder Karte.

Schritt 3:

Im Raum wird für genügend Platz gesorgt – alle Tische werden an die Wand geschoben, und der Marktplatz wird eingerichtet. Pro 3 – 4 Teammitglieder wird ein Flipchart aufgestellt. Für ein Team von 15 Mitgliedern werden somit 3 – 5 Flipcharts im Raum platziert. Auf jedem Flipchart sind ca. 15 – 20 Blätter vorbereitet, damit diese direkt ausgefüllt werden können. Diese Flipchart sind nun die Stände auf dem Marktplatz, an dem Ideen verkauft werden, und zwar wie folgt:

Schritt 4:

Jedes Teammitglied hat die Aufgabe, seine Ideen auf einem Flipchart zu konkretisieren, mit den Kollegen zu diskutieren und sie ihnen zu erläutern. Das können Ideen sein, die es auf den Karten festgehalten hat, aber auch ganz neue, die sich aus der Präsentation von anderen ergeben haben. Die Karten aus dem Brainstorming werden nicht weggenommen, sondern bleiben an ihrem Ort. Der Grund besteht darin, dass die gleichen Karten weiterhin Anregungen für neue Ideen sein können. Jetzt verkauft der Autor seine Idee an die Kollegen und versucht, sie zu überzeugen. Diese bezeugen das mit ihrer Unterschrift, d.h. die Währung auf diesem Marktplatz sind die Unterschriften – und verkauft werden natürlich die Ideen. Ideen oder Vorstellungen, die nicht mindestens drei Kollegen überzeugen, scheiden aus.

Schritt 5:

Sobald eine Idee oder Option die Unterschriften von mindestens 3 Personen erhalten hat, wird jede weitere Diskussion unterbunden. Dies ist die Aufgabe des Moderators. Er entfernt das Flipchart und heftet es der Reihe nach an den dafür vorgesehenen Platz an der Wand des Raumes. Wir empfehlen, diese gleich zu nummerieren.

Schritt 6

Die auf den Flipcharts aufgeführten Optionen werden von den «Eigentümern» präsentiert und nochmal erläutert.

Schritt 7:

Die so zusammengestellten und diskutierten Optionen werden nun gebündelt, d.h. wenn es Überschneidungen oder Doppelnennungen gibt, dann legen wir diese zusammen.

Als nächstes geht es darum, diese Optionen zu erfassen, zu beschreiben und zu bewerten:

Für die Bewertung dieser Ideen oder Optionen setzen wir das Instrument Adjacencies ein.

Mit STRATEY.APP werden diese Optionen nun erfasst und dann weiter ausgearbeitet.

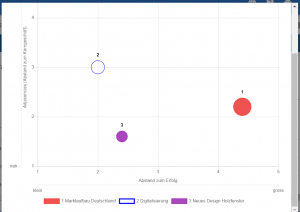

Erfassen und Bewerten der strategischen Optionen in STRATEGY.APP

Wir erfassen alle Optionen im Programm und bewerten diese nach den beiden Dimensionen

- Abstand zum Kerngeschäft und

- Abstand zum Erfolg

Als Ergebnis bekommen wir eine Liste von Optionen, die den jeweiligen Geschäftsfeldern zugeordnet sind.

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, die Flip-Charts ins Programm zu laden. Damit können wir jederzeit die Herleitung sehen.

Das Adjacency-Diagramm zeigt uns nun, wo die einzelnen Optionen zu liegen kommen. Daraus können wir die Stossrichtungen auswählen und darauf die nächsten Schritte einleiten.

Siehe dazu unser Whitepaper Adjacencies

Whitepaper Prämissencontrolling

Whitepaper und Vorlage herunterladen

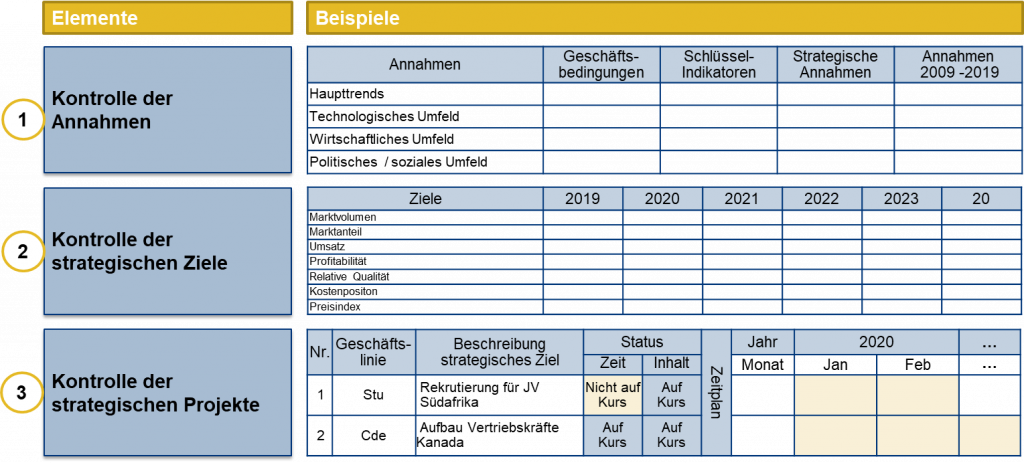

Prämissencontrolling

In jeder Strategiedefinition werden Annahmen getroffen, auf welchen die Entwicklung der Strategie beruhen. Eine solche sogenannte Prämisse kann der technologische Fortschritt wie zum Beispiel die voranschreitende Digitalisierung sein. Weitere sind ein gewisses Kundenverhalten im Sinne einer erhöhten Servicenachfrage, die Konjunkturentwicklung oder bestimmte Erwartungen bezüglich des Marktwachstums.

Die Aufgaben des Prämissencontrolling sind:

Mit dem Prämissencontrolling wird ein Frühwarnsystem implementiert, welches mögliche Abweichungen erkennt, um rechtzeitig Gegensteuer zu geben.

- Das frühzeitige Erkennen von externen Entwicklungen, die von den Annahmen bzw. Prämissen abweichen

- Die Beurteilung der Folgen für die Strategieumsetzung sowohl qualitativ (bspw. Paradigmenwechsel im Kundenverhalten führt zu Nachfrageverschiebungen auf Distributionskanälen) als auch quantitativ (Einfluss auf Zielumsätze, Kostenpositionen und Marktanteile)

- Das Einleiten von Korrekturmassnahmen zur Anpassung der Strategie an neue Rahmenbedingungen

Erstellen eines Prämissencontrolling:

1. Erarbeiten der Prämissen

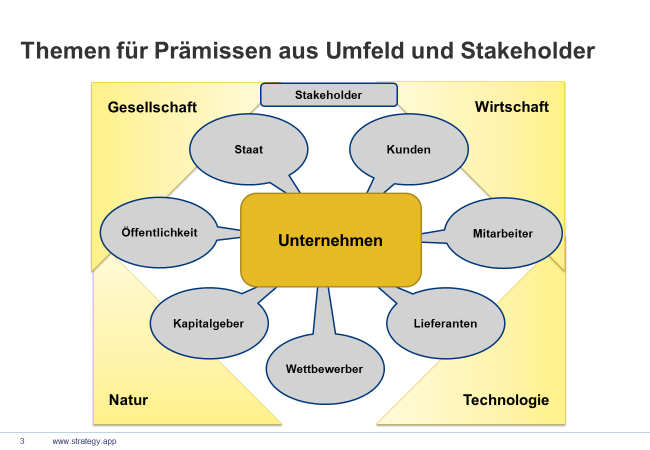

Als erstes stellen wir diejenigen Annahmen / Prämissen zusammen, die für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens eine Rolle spielen. Wir ordnen diese Prämissen wir folgt zu:

- Umfeld:

- Gesellschaft, Natur, Technologie und Wirtschaft

- Anspruchsgruppen (Stakeholder):

- Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kapitalgeber, Wettbewerb, Öffentlichkeit, Staat

Wir haben dazu eine Liste von Themen zusammengestellt. Es ist die gleiche Liste, aus denen wir auch die wesentlichen Trends für die SWOT zusammenstellen:

Abbildung 1: Themen aus Umfeld und Stakeholdern

Wirtschaftliches Umfeld:

- Globale Entwicklung / Wirtschaftliche Entwicklung einzelner Regionen bzw. nationaler Wirtschaften

- Schwankungen internationaler Devisen und der

Zinsen / Inflationsrate

Anstieg / Abnahme länderspezifischer Risiken - Zölle und Tarife / Internationale Handelsschranken

- Wirtschaftliche Integration, z. B. Eurozone

Technologische Entwicklungen

- Entwicklung von Schlüsseltechnologien

- Digitalisierung / Internet der Dinge

- Neue Technologien als Instrument der Rationalisierung

- Substitutionstechnologien / Disruptionen

Ökologisches Umfeld:

- Verwendung von Roh- und Hilfsstoffen / Recycling

- Nachhaltigkeit / Energieverbrauch

- Umweltfreundliche Betriebsprozesse

- Abwasser- und Abluftreinigung / Wärmerückgewinnung

Politik:

- Regierungsform / Stabilität / Rechtssicherheit

- Auslandsinvestitionsrecht / Steuer- und Abschreibungsrecht

- Transfer von Kapital / Kreditkonditionen

- Parteipolitische Entwicklung / Möglichkeit lobbyistischer Einflussnahme

- Aussenpolitische Entwicklung, Konflikte, Kriege

- Steigende Regierungsinterventionen in die Wirtschaft

Rechtliche Entwicklung:

- Gesetzesänderungen / Änderungen in der behördlichen Zuständigkeit

- Arbeitsrecht / Verbraucherschutz

- Wettbewerbsbeschränkungen

Demografische Entwicklung:

- Bevölkerung / Bevölkerungsstruktur / Altersstruktur

- Anzahl an Haushalten / Verbrauchern / Grösse und Struktur der Haushalte (Single-, Mehrpersonenhaushalt)

- Bildungsgrad

- Städtische / ländliche Bevölkerung

Soziale Entwicklung:

- Freizeitgewohnheiten / Wertewandel / Verbrauchsgewohnheiten

- Sicherheitsbedingungen / Risikotoleranz

- Qualifikationsniveau und Bildungsentwicklung

- Soziale Mobilität

- Einkommensverteilung / Struktur der Haushaltsausgaben

Kunden:

- Marktentwicklung / Marktanteil

- Zielgruppen / Marktsegmente

- Vertriebskanäle pro Produkt / Produktgruppe / Händler und andere Kundenmittler

- Kundenprobleme und -bedürfnisse (inkl. Lösungen) und Nachfrageverhalten

- Veränderungen von Wertenormen und Einstellungen des Kunden

- Kundensensibilität bezüglich Preis- und Bedingungsänderungen

Lieferanten:

- Lagerbestände und Versorgung mit den wichtigsten Erzeugnissen

- Lagerbestände und Versorgung mit Betriebs- und Hilfsstoffen

- Optionen für die Substitution von Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffen

- Allgemeine Entwicklungen des Beschaffungsmarkts

- Entwicklung von Transportpreisen und Kosten der Lieferkette

- Abhängigkeit von Lieferanten

Arbeitnehmer:

- Rekrutierungskosten und Herausforderungen / Gehaltsniveau und Trends

- Entwicklung der gesetzlichen Leistungen

- Gewerkschaftsaktivitäten und -forderungen

- Reduzierung und Flexibilität von Arbeitszeiten

- Bildung und Fachkräfte

Investoren / Kapitalgeber:

- Quellen der Kapitalaufnahme

- Vorschriften bezüglich Kapitalbeschaffung und -transfers

- Devisenkursen und Zinsentwicklung

Öffentliche Einrichtungen:

- Gesetzgeber

- Regierungsbehörden

- Lokale Behörden

- Gewerkschaften

Medien / NGOs:

- Öffentliche Agenda und Interessen – z. B. Menschenrechte, / Klimawandel

- Gemeinsame Interessen

Konkurrenten / Wettbewerber / Mitbewerber:

- Existierende Mitbewerber (nach Produktgruppe / Marktsegment)

- Potenzielle neue Mitbewerber – gleiche Branche / andere Branche

- Markteintrittsbarrieren (Normen, Gesetze, etc.)

- Grad an Rationalisierung / Verwendung neuer Technologien bzw. Güter

- Innovationskapazität und Flexibilität

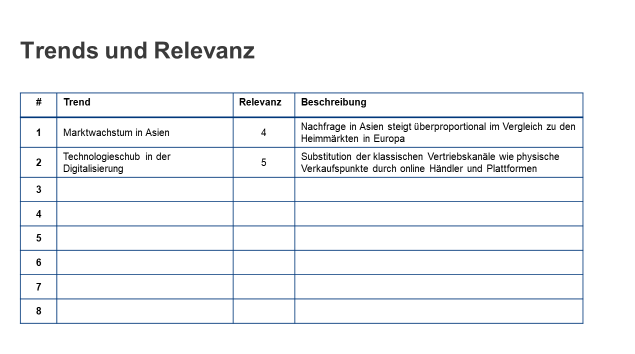

Aus dieser Liste wählen wir die Trends aus und bewerten diese mit einer Relevanz: Wie wichtig ist dieser Trend für unser Unternehmen? Eine kurze Beschreibung hilft später, zu verstehen, was genau gemeint ist.

Hinweis:

Auch hier gilt die Regel plus/minus sieben. Beschränken Sie sich auf eine Seite, und wenn Sie etwas grösser schreiben, ist diese mit 10 Trends voll. Wir wollen uns auf eine Anzahl beschränken, die überschaubar und damit auch kontrollierbar ist. Die Kunst der Auswahl besteht darin, die wesentlichen Trends zu ermitteln, welche den Hauptanteil der möglichen Veränderungen ausmachen. Es geht darum, diejenigen Einflussgrössen auszuwählen, welche aus heutiger Sicht die signifikanten Treiber für die zukünftige Entwicklung der Umfelder, Märkte, Produkte, Kunden und Lieferanten sind.

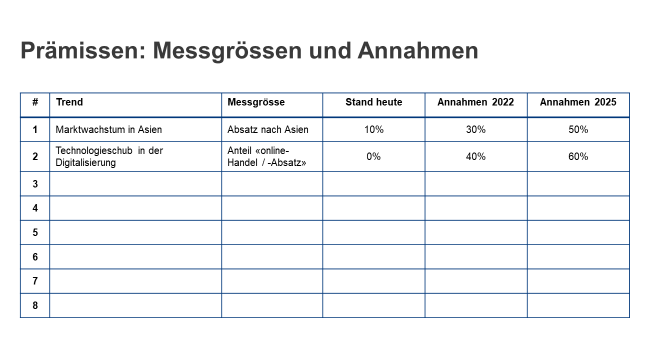

2. Messgrössen und Annahmen

Jetzt bilden wir die Prämissen und legen dazu Messgrössen fest – wie soll gemessen bzw. beurteilt werden – und versehen diese mit Annahmen für die Planungszeitraum. Der Zeithorizont beträgt hier je nach Branche oder Prämisse drei bis fünf Jahre, manchmal sogar weniger. Ein Beispiel aus einem unserer Projekte sieht so aus:

Abbildung 3: Messgrössen festlegen und Annahmen treffen

3. Präzisierung, Methode und Instrument für das Controlling

Mit der Verfeinerung der Vorlagen und Beschreibung des Vorgehens bereiten wir das Controlling vor. Dazu geben wir Ihnen ein paar Hinweise, die Sie nach Bedarf ausfüllen und festlegen.

Datenerhebung

- Wir werden die Daten gesammelt – wer ist dafür verantwortlich

- Was sind die Datenquellen und wie soll das Datenformat sein

- Wie oft werden die Daten erhoben

Datenanalyse

- Beschrieb «was passiert, wenn die erwarteten Werte nicht eintreffen» – betrifft es das ganze Unternehmen oder nur ein Geschäftsfeld

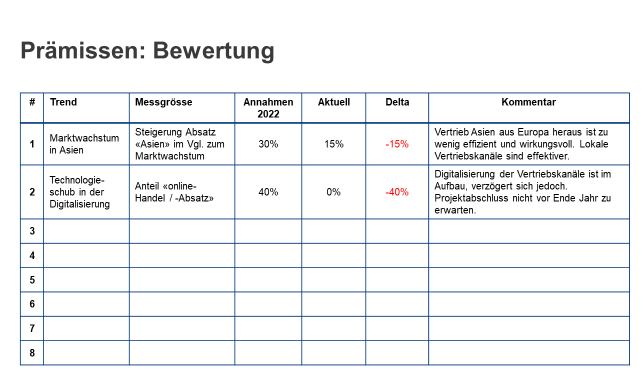

4. Controlling der Prämissen / Frühwarnsystem

Periodisch wird für alle Prämissen der aktuelle Zustand erfasst und bezüglich der Strategie bewertet. Dabei wird auch überprüft, ob neue oder andere externe Einflüsse bzw. Ereignisse auf die Strategieumsetzung wirken.

Daraus ergeben sich Fragestellungen wie:

- Haben sich die Konjunkturdaten erwartungsgemäss entwickelt?

- Ist die technologische Entwicklung für die Substitution so weit gediehen, dass die neuen Basistechnologien eingesetzt werden können?

- Sind die Bedingungen für den Markteintritt in China nach wie vor gut?

- Entwickeln sich das Kundenverhalten und die Nachfrage nach der neuen Service-Dienstleistung entsprechend der Annahme aus dem Strategieprozess?

- Wie weit ist der Hauptwettbewerber mit der innovativen Produktentwicklung? Sind wir immer noch eine Nasenlänge voraus

Abbildung 4: Periodische Bewertung der Entwicklungen

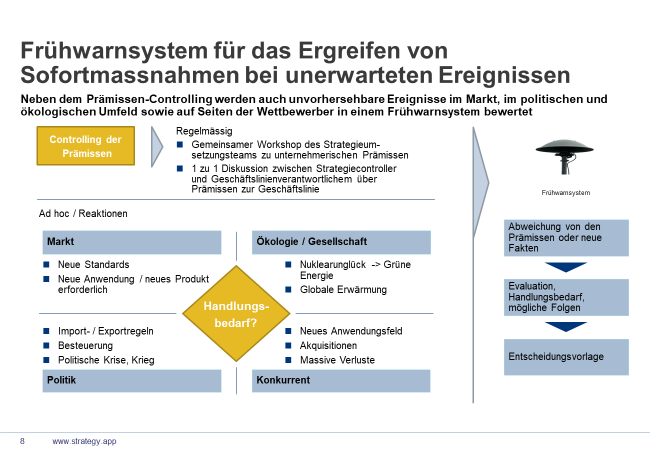

Vom Prämissencontrolling zum Frühwarnsystem

Es kann durchaus sein, dass gewisse Annahmen sich seit der letzten Verabschiedung der Strategie überholt haben, oder dass neue Bedingungen entstanden sind, welche für die Strategieumsetzung relevant sind.

Der 360°-Radar dient dazu, die Entwicklungen rund um das Unternehmen, aber auch innerhalb desselben umfassend im Auge zu behalten. Die Prozessverantwortung für diese Aufgabe trägt die Unternehmensentwicklung oder die Abteilung, die wir als strategische Planung bezeichnen. Damit alle relevanten Fakten erfasst und berücksichtigt werden, muss allerdings das ganze Unternehmen eingebunden werden. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass vom Vertrieb systematisch Meldungen, die den Markt betreffen, abgefragt oder geliefert werden. Eine monatliche Feedbackrunde dient als Instrument, um den Informationsfluss aus dem Markt am Laufen zu halten. So schaltet etwa ein Unternehmen jeden Montag eine offene Telefonkonferenz. Eine Stunde lang können Vertriebsmitarbeiter ihre News mitteilen . Das Vorgehen ist so organisiert, dass jeder dazukommt, wenn und sobald er kann. Es gibt keine Tagesordnung und keine Gesprächsführung. Informationen werden wie in einer informellen Kaffeepause weitergegeben. Nach einiger Zeit hat das dazu geführt, dass die Mitarbeiter geradezu darauf brennen, diese «Sitzung» nicht zu verpassen, da hier die wichtigsten Neuigkeiten ausgetauscht werden.

Strategisch relevante Informationen werden systematisch erfasst und weiterverfolgt, um eventuell notwendige Anpassungen vorzunehmen oder Massnahmen aufzugleisen.

Abbildung 5: Beobachten von unerwarteten Ereignissen

Eine systematische Markt-, Konkurrenz- und Kundenforschung ist Teil dieses Prozesses. Zudem können auch technologische Themen und Neuigkeiten aus dem Umfeld des Innovationsmanagements einbezogen werden.

Die Erfassung, Filterung und Verwertung der Informationen ist dann Sache der Strategieplanungsabteilung. Bei Ereignissen, die unmittelbar eine Reaktion erfordern, wird das Frühwarnsystem eingeschaltet (siehe unten); weitere Fakten werden aufgenommen und fliessen in das strategische Review-Meeting ein.

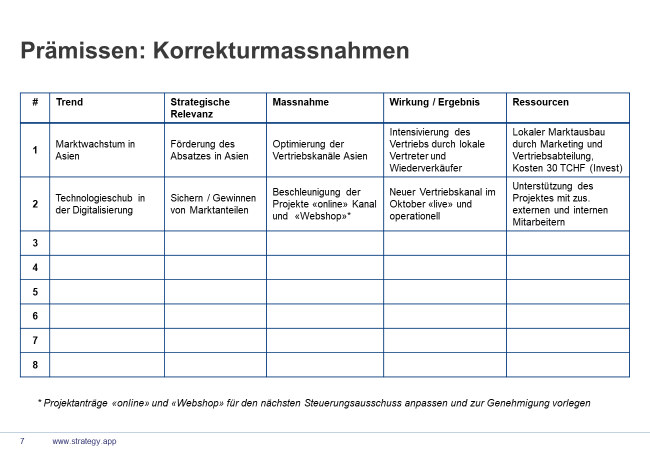

5. Erarbeiten von Korrekturmassnahmen

Wenn für die Strategie relevante Abweichungen erkannt wurden, sind die Auswirkungen auf die Strategie einzuschätzen und der Handlungsbedarf zu evaluieren. Dasselbe gilt für neue Einflussfaktoren, welche in diesen Beurteilungs- und Bewertungsschritten identifiziert und analysiert worden sind.

Abbildung 6: Erfassen von Korrekturmassnahmen

Die Abweichung wird pro Prämisse und die neuen Einflussfaktoren mit Handlungsbedarf werden dokumentiert, bewertet und Vorschläge zu Korrekturmassnahmen erarbeitet.

Diese Arbeiten werden periodisch, z.B. alle drei Monate oder ein Mal im Jahr durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass die Strategieumsetzung immer auf relevanten Annahmen basiert und neue Einflussgrössen rechtzeitig erkannt wurden.

Grundsätzliche Bemerkung

Die wachsende Komplexität und Ungewissheit von Markt- und Branchenentwicklungen stellt das strategische Controlling vor neue Herausforderungen. Die Fokussierung auf eine detaillierte Situationsanalyse sowie hochstehende Vorschaumethoden ist nur ein Teil der Arbeit. Mittels sogenannten Zukunftsszenarien wird nicht abgebildet, was sein wird, sondern, was sein könnte. Dabei ist es nicht das Ziel, möglichst genau eine Zukunft vorauszusagen, sondern mit dem gezielten Erkennen von externen Treibern und Einflussgrössen diejenigen Szenarien zu bilden, welche für die Strategieumsetzung entscheidend sind. Mittels neuer Szenariotechniken lassen sich ausgezeichnete Frühwarnsysteme entwickeln und zielgerichtet einführen. Zudem werden die Führungskräfte und Mitarbeiter sensibilisiert, auf wichtige Trends und externe Einflüsse zu achten, und so eine zusätzliche „Sensorik“-Funktion für Umweltveränderungen wahrzunehmen.

Wir haben für Sie hier eine Vorlage Power-Point vorbereitet, die Sie herunterladen können:

Whitepaper und Vorlage herunterladen

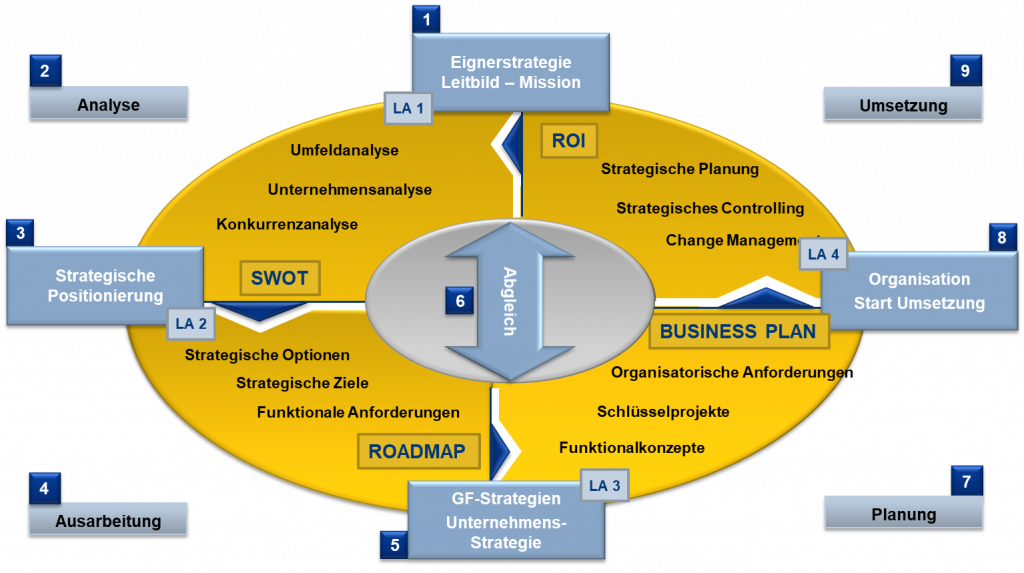

Whitepaper Strategieprozess

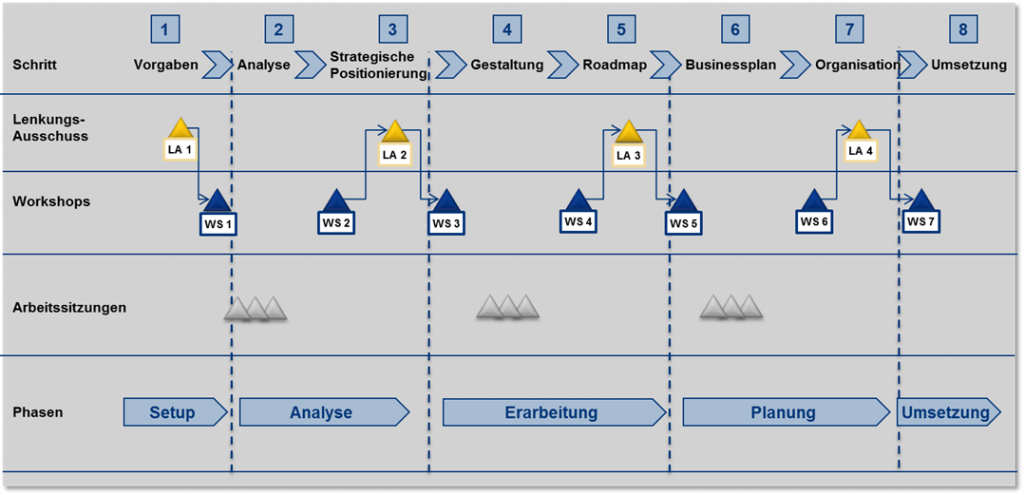

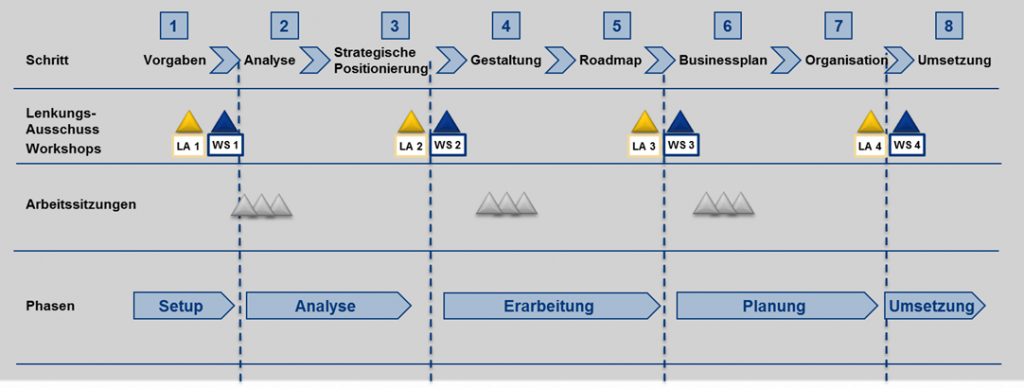

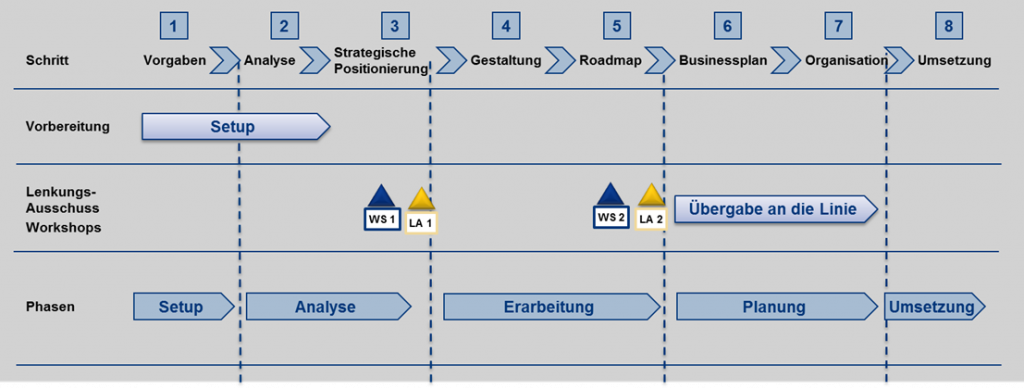

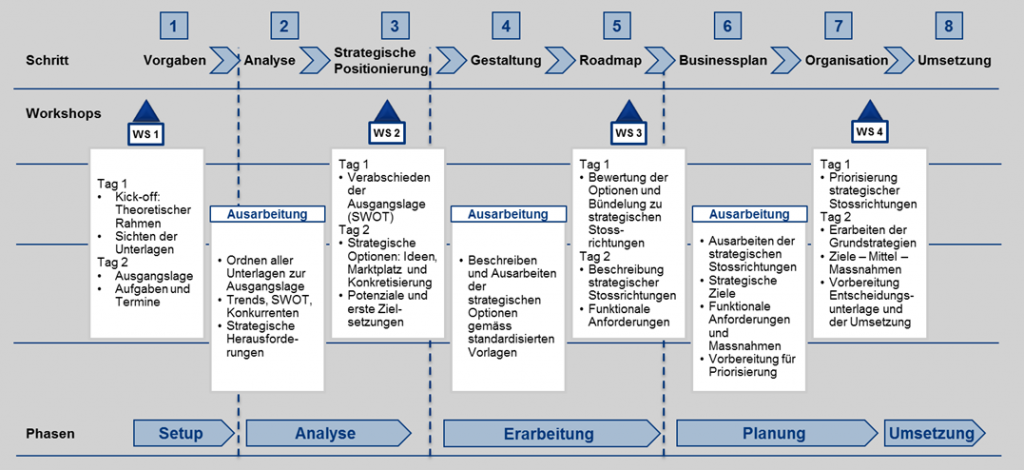

Die Strategieentwicklung ist Teil des strategischen Planungsprozesses. Dieser umfasst neben der Strategieentwicklung die strategische Planung, das strategische Controlling und das Ausarbeiten von strategischen Fragestellungen. Damit wird Strategie zur Daueraufgabe – und nicht zu etwas, das man einmal macht, um dann wieder ins Tagesgeschäft zurückzukehren.

Vorgehensschritte

Ein Strategieentwicklungsprojekt wird in der Regel in vier Phasen eingeteilt:

- In der

Analysephase wird die Ausgangslage erarbeitet; die Phase endet mit einer SWOT

als Ergebnis - In der

Gestaltungsphase werden die strategischen Optionen und die

Geschäftsfeldstrategien ausgearbeitet - Die

Planungsphase schliesst mit den Funktionalkonzepten und den Businessplänen ab - Die

Umsetzungsphase startet mit der Implementierung und wird durch das strategische

Controlling begleitet

Diese Unterteilung hat sich praktisch als allgemeingültiges Vorgehen etabliert. Dabei wird jedoch fast durchwegs ein wichtiger Teil ausgeblendet und übergangen: der Übergang von einer Phase in die nächste. In diesen Transitionsphasen werden die Entscheide gefällt und die Weichen für die folgende Phase gestellt. Sie verlangen nicht nur inhaltlich Beachtung, sie beanspruchen auch Zeit. Darum legen wir zwischen die einzelnen Phasen jeweils einen Zwischenschritt und reservieren dafür die notwendige Zeitspanne, um die vorhergehende Phase abzuschliessen und die Entscheidungsvorlagen für den Lenkungsausschuss (LA) zu erstellen. Der LA wird diese begutachten, über die Anträge entscheiden und die Freigabe für die nächste Phase beschliessen.

Einen weiteren Schritt widmen wir gleich zu Beginn der Vorbereitung des Projekts mit dem Ziel, dieses organisatorisch aufzusetzen und die Leitlinien für die Strategieentwicklung vorzugeben. Diese Vorbereitung kann die Eignerstrategie beinhalten, grobe strategische Ziele, das Leitbild oder aber ganz einfach eine Liste mit Vorgaben, die vom Auftraggeber vorgegeben werden.

Das hier beschriebene Vorgehen ist als idealtypischer Prozess gedacht. Dazu gibt es Varianten, und je nach Anforderungen eines Falls ist es angebracht, den einen oder anderen Schritt zu verkürzen oder ganz wegzulassen. Am Schluss des Kapitels beschreiben wir einige Vorgehensvarianten, die wir anhand von Vorgehensdiagrammen veranschaulichen.

Die 4 Phasen sowie die Vorbereitung des Projekts und die Zwischenstufen, insgesamt 8 Schritte, werden in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt – mit Vorgehen, Instrumenten sowie Ausführungen zu den Beteiligten und den angestrebten Ergebnissen.

Schritt 1: Vorgaben

Die Entwicklung einer Unternehmensstrategie findet in der Regel nicht auf der grünen Wiese, sondern in einem gegebenen Rahmen statt, der berücksichtigt werden muss. Wir lassen diese Vorgaben meist in Form von Leitlinien zusammenfassen und geben diese als Anleitung an das Projektteam weiter. Diese Leitlinien können stringent festgelegt oder aber mindestens zum Teil auch als grobe Richtlinien oder Stossrichtungen verstanden werden.

Die Leitlinien lassen sich ableiten aus den Elementen Eignerstrategie oder Shareholder-Strategie, aus dem Leitbild des Unternehmens sowie aus aktuellen Situationen, die die Strategiearbeit beeinflussen. Dies kann z. B. eine offensichtliche Kosten- oder Produktionsproblematik sein, ohne deren Lösung das Unternehmen strategisch nicht mehr wettbewerbsfähig ist.

Die Vorgaben können Aussagen zu folgenden Punkten und Themen enthalten:

- Strategische Ziele

- Produkte und Dienstleistungen

- Märkte und Regionen

- Wachstum

- Konkurrenzverhalten

- Innovationsstrategie

- Produktivität

- Kernkompetenzen

- Allgemeine strategische Ausrichtung

Schritt 2: Analyse

Die Analyse beginnt mit der Darstellung der bisherigen Entwicklung auf der Ebene des Gesamtunternehmens. Anschliessend folgen die systematischen Analysen von Umfeld, Unternehmen und Konkurrenz. Für diese Analysen empfiehlt es sich, vorab eine strategische Segmentierung durchzuführen, da viele strategische Grössen auf der Ebene der Geschäftsfelder darzustellen sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Analysen teilweise überschneiden. Für jeden dieser Analyseschritte sind Instrumente einzusetzen, die wir in den entsprechenden Kapiteln einzeln vorstellen und beschreiben.

Die Darstellung der bisherigen Entwicklung des Unternehmens umfasst in der Regel zeitlich die letzten drei bis fünf Jahre und inhaltlich die Entwicklung der strategischen und finanziellen Kennzahlen über diese Zeit:

| Strategische Kennzahlen | Finanzielle Kennzahlen |

| Marktgrösse | G & V |

| Marktposition / Marktanteil | Cashflow |

| Kostenposition | Umsatz |

| Kundenstruktur | Auftragseingang |

| Produktstruktur | ROI / ROE |

| Kundennutzen | ROCE |

| Mitarbeiter-Qualifikation | Bilanz |

| Innovationsfähigkeit | Mittelflussrechnung |

| Marktkapitalisierung |

Soweit möglich werden diese Kennzahlen den bestehenden Geschäftseinheiten zugeordnet, so dass sich daraus ein Geschäftsfeldportfolio erstellen lässt.

Die Ergebnisse werden mit den strategischen Gesetzmässigkeiten verglichen, um daraus die SWOT und die strategischen Hauptherausforderungen abzuleiten. Diese stellen die Ausgangslage dar und werden danach dem LA vorgelegt. Das Ziel ist der

«Konsens aller Beteiligten über die Beurteilung der Ausgangslage».

Die Resultate der Analysephase lassen sich nun wie folgt zusammenfassen:

- SWOT

- Strategische Hauptherausforderungen

- Strategische Erfolgspotenziale

- Strategische Lücken

- Konsens über die Beurteilung der Ausgangslage

Schritt 3: Strategische Positionierung

Dies ist der erste wichtige Zwischenschritt. Die meisten Strategiebücher ignorieren diesen allerdings und springen von der Ausgangslage direkt zur Strategieentwicklung. Dabei ist es unerlässlich, eine gewisse Zeit dafür einzuräumen, die Ergebnisse aufzubereiten, zu diskutieren und die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Daraus wird eine Entscheidungsvorlage erstellt und dem LA vorgelegt. Dieser muss sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen, einen Konsens finden und die Entscheide treffen.

Diesem Schritt widmen wir einen eigenen Workshop. Er beinhaltet weiter die Zusammenfassung der Ergebnisse, die Diskussion im LA sowie die Kommunikation der Beschlüsse und Vorgaben.

Die Resultate für Schritt 3, strategische Positionierung sind:

- Konsens über die Beurteilung der Ausgangslage

- Darstellung der strategischen Situation auf Geschäftsfeld- und Unternehmensebene

- Verabschiedung der strategischen Hauptherausforderungen

- Entscheid über die Vollständigkeit der Analysephase – diese ist somit abgeschlossen

- Entscheid über die Geschäftsfeldgliederung

- Verabschiedung der Wertvorstellungen

- Vorgabe der Normstrategien als Leitplanke für die Ausarbeitung der strategischen Optionen

- Auftrag an das Projektteam zum Start der Gestaltungsphase und damit zur Erarbeitung der Geschäftsfeldstrategien

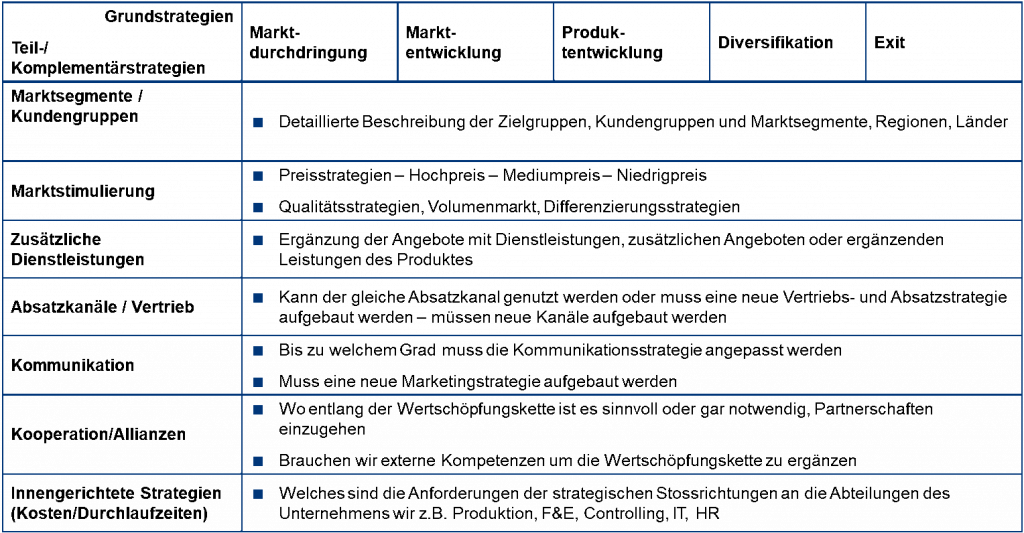

Schritt 4: Gestaltung

Die Entwicklung der Strategie startet mit dem Ausarbeiten von strategischen Optionen je Geschäftsfeld. Grundsätzlich mögliche Geschäftsaktivitäten werden in einem kreativen Prozess als Strategieoptionen erarbeitet und zusammengestellt. Diese Optionen werden bewertet und zu strategischen Stossrichtungen gebündelt.

Auf dieser Grundlage werden die Grundstrategien ausformuliert, konsolidiert und daraus Anforderungen an die Funktionen erstellt. Aus den Anforderungen erfolgt die Ableitung der strategischen Massnahmen. Hieraus ergeben sich die Vorgaben für die Funktionalkonzepte einerseits sowie die Grundlagen für die strategischen Projekte und die Businesspläne anderseits. Eine erste grobe Ressourcenplanung bildet den Abschluss dieser Phase.

Ergebnisse der Gestaltungsphase:

Ziel des abschliessenden Workshops ist es, die Hauptstossrichtungen der Strategie in einer strategischen Roadmap zusammenzufassen und dem Lenkungsausschuss vorzulegen, damit dieser die konkrete Ausformulierung der Businesspläne je Geschäftsfeld freigeben kann

Schritt 5: Strategische Ausrichtung

Dieser Schritt beinhaltet wieder einen Übergang von einer Phase in die nächste. Nachdem die Geschäftsfeldstrategien in groben Zügen bestimmt wurden, geht es nun darum, diese detailliert in Businesspläne umzuarbeiten. Auftraggeber und der LA müssen sich jedoch erneut mit den Ergebnissen auseinandersetzen, um die richtigen Entscheide zu treffen, und den nächsten Schritt freigeben. Es kann sein, dass gewisse Strategien zurückgestellt, dass die Prioritäten anders gesetzt werden.

Zusätzlich wird in diesem Schritt die Unternehmensstrategie als Ganzes formuliert und verabschiedet. Diese umschreibt die Stossrichtung für das Gesamtunternehmen und bildet auch das Leitbild ab. Um diesen Schritt abzuschliessen, muss die Strategie mit dem ursprünglich vorgegebenen Leitbild abgeglichen werden. Dies bedeutet, dass das Leitbild allenfalls zu überarbeiten oder zu ergänzen ist. Erst wenn dieser Abgleich und eventuelle Anpassungen klar und von allen verabschiedet sind, wird die Strategie weiter ausgearbeitet und in die Umsetzung gegeben.

Ergebnis der strategischen Ausrichtung:

Das Ergebnis dieses Schrittes sind somit die Verabschiedung der Grundstrategien und der strategischen Ressourcen sowie die Freigabe für die Ausformulierung der strategischen Projekte und der Businesspläne.

Schritt 6: Strategische Planung

Dieser Schritt wird meist gewaltig unterschätzt. Der Grossteil der Strategiearbeiten hört an dieser Stelle einfach auf. Und da die Strategien vorwiegend noch von oben vorgegeben werden, beginnen hier mühselige Massnahmen zur Umsetzung – meist mit Change-Management-Ansätzen. Diese Vorgehensweise ist sehr oft zum Scheitern verurteilt, und es wundert nicht, dass 70% der Strategien am Schluss nicht oder, was letztlich auf dasselbe herauskommt, nur bruchstückartig umgesetzt werden.

Entscheidend im Hinblick auf die Umsetzung ist, dass die Ausarbeitung der Businesspläne und die Umsetzungsplanung von den gleichen Mitarbeitern gemacht werden, die bisher die Strategie erarbeitet haben. Damit werden das Commitment gestärkt und die Chancen für den Umsetzungserfolg erhöht.

Ergebnisse der strategischen Planung:

- Ausarbeiten der Funktionalkonzepte

- Ausarbeiten der strategischen Projekte

- Aufsetzen des Projektmanagements für die

Umsetzung der Projekte - Aufsetzen des strategischen Controllings mit

den Bereichen Eckwertecontrolling, Massnahmencontrolling und Frühwarnsystem - Anforderungen an die Organisation

Schritt 7: Freigabe der Umsetzung (und Organisation)

Bis zu diesem Schritt liegen die Strategien auf dem Papier beziehungsweise in den Tiefen der EDV vor. Durch den Einbezug der Mitarbeiter im Prozess ist die Strategie auch in den Köpfen und Gedanken dieser Mitarbeiter verankert und das ist wichtiger als alle Schaubilder, Grafiken und Präsentationen, die vielfach noch von externen Beratern erstellt worden sind.

Auf dieser Basis kann jetzt die Umsetzung eingeleitet werden. Der Lenkungsausschuss verabschiedet die Businesspläne. Die Massnahmen und die Ressourcen werden freigegeben und in die Mittelfristplanung aufgenommen.

Getreu nach dem Motto «Structure follows strategy» taucht hier die Frage nach der Organisation auf. Wir werden allerdings nicht detailliert auf das Thema Organisation eingehen, da dies den Rahmen des Buches sprengen würde

Schritt 8: Umsetzung

Für die Umsetzung arbeiten wir mit dem Konzept des strategischen Controllings, das in den strategischen Planungsprozess eingebunden wird.

Das strategische Controlling umfasst drei Elemente:

- Das Prämissencontrolling mit dem Frühwarnsystem

- Das Eckwertecontrolling

- Das Massnahmencontrolling

Idealerweise ist das strategische Controlling organisatorisch bei der strategischen Planung oder der Unternehmensentwicklung angegliedert und berichtet direkt an die Geschäftsführung.

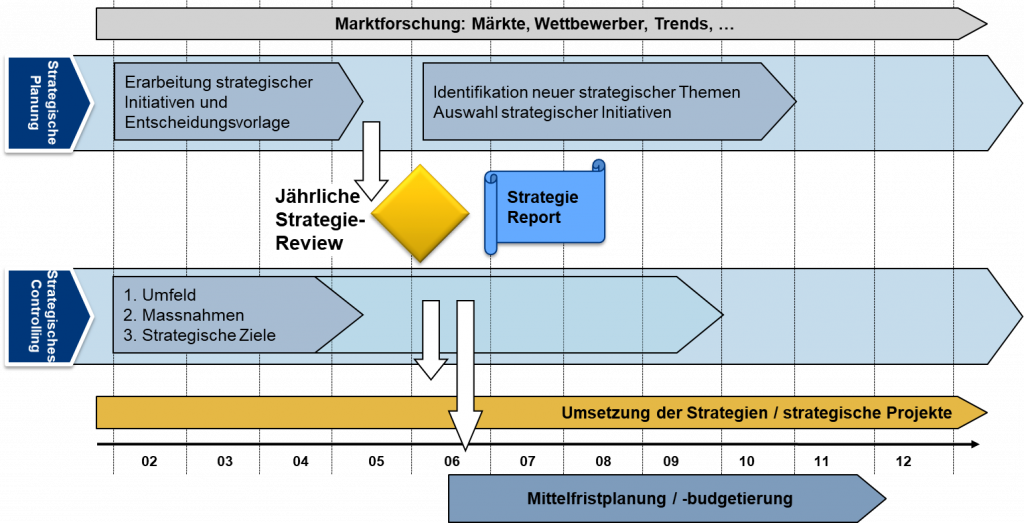

Einbindung in den strategischen Planungsprozess

Eine umfassende Strategieentwicklung für ein Unternehmen ist in der Regel alle 5 – 6 Jahre angesagt. Eine Neuformulierung der Strategie kann sich aber auch aus anderen Gründen aufdrängen, z. B. wenn ein Unternehmen den Inhaber wechselt.

Wir versuchen die Erarbeitung einer Unternehmensstrategie zeitlich so zu planen, dass das Ergebnis im jährlichen Strategie-Review-Meeting vorgelegt werden kann und die verabschiedeten Resultate in die nächste Budgetierungsphase einfliessen.

Der Strategieentwicklungsprozess kann auch auf strategische Fragestellungen angewendet werden, die nicht die gesamte Unternehmensstrategie betreffen, z. B. für die Ausarbeitung einer Landesstrategie, die Einführung eines neuen Produktes oder den Relaunch einer Produktreihe. Wir nennen diese Fragestellungen «Strategische Initiativen». Ein Unternehmen arbeitet meistens zeitgleich an mehreren solchen Initiativen. Im Idealfall wird aber versucht, diese in einem zeitlich getakteten Ablauf zur Entscheidung zu bringen. Die Entscheidungsvorlagen werden einmal oder maximal zweimal pro Jahr vorgelegt. Im Rahmen der Strategischen Planung findet ein- oder zweimal pro Jahr ein strategisches Review-Meeting statt. Nach Verabschiedung der Vorlage kann das Ergebnis dieser strategischen Initiativen in die Mittelfristplanung eingebunden werden.

Vorgehensmodelle

Wir beschreiben in diesem Leitfaden den idealtypischen Strategieentwicklungsprozess mit den einzelnen Schritten.

Es ist jedoch nicht immer möglich und angebracht, den ganzen Prozess im Einzelnen durchzugehen. In einer schnelllebigen Zeit ist auch hier Schnelligkeit verlangt. Deshalb stellen wir in knapper Form fünf weitere Vorgehensweisen vor, die je nach Situation und Sachlage angewendet werden können. Wir sind sicher, dass Sie für sich daraus eine sechste Variante erstellen, und das ist auch gut so.

Welches der Vorgehensmodelle auch angewendet wird, entscheidend ist stets, dass das Grundprinzip beibehalten wird, dass die Grundlogik stimmt und die Strategie am Schluss die Hauptherausforderungen abdeckt. Dazu sichern wir uns mit Hilfe der SWOT-GAP-Analyse ab, die immer als Strategiecheck einzusetzen ist.

Grosses Modell:

Das grosse Modell deckt den Strategieprozess in seiner ganzen Länge und Tiefe ab. Dieses Modell wird auch die Grundlage für die detaillierte Beschreibung des Strategieprozesses bilden. Sie finden hier den Prozess mit all seinen Elementen grafisch dargestellt. Das Wesentliche daran ist, dass die LA-Sitzungen separat von den WS-Sitzungen durchgeführt werden.

Einfaches Modell:

Eine vereinfachte Vorgehensweise erhalten wir dadurch, dass wir die LA-Sitzungen und die Workshops zusammenlegen. Damit sparen wir einen Tag ein, und die Übergabe für die nächste Phase kann direkt vom LA an das Team erfolgen. Der Nachteil dabei ist, dass die LA-Unterlagen, das heisst die Ergebnisse und die Entscheidungsunterlagen, entweder in Arbeitssitzungen erstellt werden müssen oder aber vom Projektleiter zusammengestellt werden. Für die Abstimmung mit dem Team wird der Spielraum eng. Dies kann dadurch gelöst werden, dass die einzelnen Arbeitsgruppen einen Teamsprecher bestimmen, der sie bei der Zusammenstellung der Entscheidungsunterlagen vertritt.

Kurzstrategie oder Strategie in 3 Tagen:

Die Kurzstrategie wird mit zwei Workshops durchgeführt. Das Team ist entsprechend anzupassen, d. h. es werden weniger Teilnehmer dabei sein, und man wird von Anfang an die Geschäftsfelder auf die Gruppen verteilen. Die Vorarbeit, die Aufbereitung der Daten und die Analysen haben entweder vorher zu erfolgen oder liegen zum grossen Teil schon vor. Man startet unmittelbar mit der SWOT und der Ausarbeitung der ersten strategischen Optionen. Im zweiten Workshop werden die Strategien pro Geschäftsfeld formuliert und danach dem LA oder der GF zum Entscheid vorgelegt. Die Umsetzung wird von der GF direkt an die Linie gegeben.

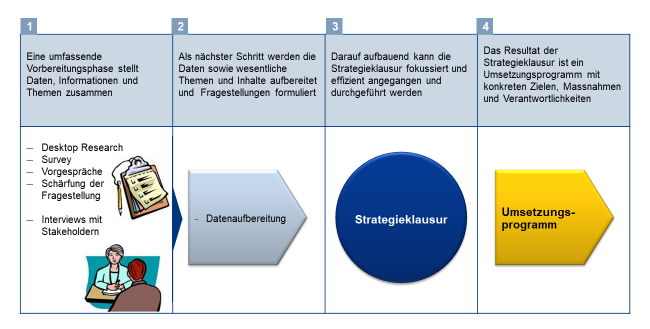

Der Top-Management-Strategie-Workshop

Der Top-Management-Strategie-Workshop ist die kürzeste und effizienteste Form einer Strategieerarbeitung. Es ist jedoch zu bedenken, dass hier die Entscheide sehr kurzfristig und vor allem von oben herab getroffen werden. Trotzdem ist es manchmal angebracht oder sogar notwendig, dass sehr schnell entschieden wird, und wenn das Top-Management dadurch Führungsstärke zeigt, wird dies von der Belegschaft auch akzeptiert. Dieses Vorgehen soll aber nicht der Normalfall sein und entweder in Krisensituationen, in denen schnelle Entscheide notwendig sind, oder dann auf Basis einer laufenden Strategie, wo es um eine strategische Weichenstellung geht, angewendet werden. Für den Top-Management-Workshop ist eine intensive Vorbereitung unabdingbar, und es ist angebracht, betroffene Mitarbeiter möglichst mit einzubeziehen und die Vorbereitung nicht nur von externen Beratern durchführen zu lassen.

Für den Workshop liegen die SWOT und die Hauptherausforderungen vor, sodass das Top-Management wirklich auf Basis von starken Fakten entscheiden kann. Die Strategie wird in den Grundzügen skizziert und geht zur Ausarbeitung in die Linie bzw. an die Leiter der Geschäftsbereiche, die auch als Teilnehmer am Workshop dabei sein können.

Die strategischen Initiativen

Die strategische Initiative ist ein Element der strategischen Planung und bearbeitet jeweils eine strategische Fragestellung. Der Inhalt kann eine Länderstrategie sein, ein neues Geschäftsfeld, die Überarbeitung einer Teilstrategie oder die Einführung einer neuen Produktlinie. Während im Top-Management-Workshop die Geschäftsführung sich mit der Strategie befasst, kann eine strategische Initiative vom Bereichsleiter mit seinen Mitarbeitern erarbeitet werden. Das Vorgehen ähnelt einer kleinen Strategie und folgt der gleichen Logik wie die Erarbeitung einer Gesamtstrategie.

Wir haben mehrmals nach der Erarbeitung einer Unternehmensstrategie Initiativen dieser Art durchgeführt. Dabei wurden Themen bearbeitet, die bei der Gesamtstrategie zurückgestellt worden oder aber erst später aufgetaucht waren. Mit diesem Instrument lassen sich strategische Fragestellungen geordnet innerhalb der strategischen Planung bearbeiten und in die Planung integrieren.