Der Marktplatz

Out of the box oder outside the box

Wir setzen den Marktplatz ganz am Anfang der Gestaltungsphase für die Entwicklung der strategischen Optionen ein – in einem meist ganztägigen Workshop unter Beteiligung des gesamten Teams, das am besten um weitere Mitarbeiter aus dem Unternehmen ergänzt wird.

Zum Auftakt werden Ideen auf Karten gesammelt, meist nur anhand einzelner Stichworte (das klassische Kartenkleben, das Sie alle kennen). Am Schluss verfügen wir über konkret ausformulierte Optionen, die nicht nur auf einem Flipchart festgehalten sind, sondern dazu die Zustimmung mehrerer Teilnehmer erhalten haben. Diskussionen tragen dazu bei, dass sich die Ideen in den Köpfen der Mitarbeiter einprägen und so zu einem gemeinsamen Gut werden.

Das Vorgehen macht Spass, lässt den Teilnehmern viel Freiraum und bringt die besten Ideen der Organisation aufs Papier und in die Köpfe der Teilnehmer.

Zutaten

Damit der Marktplatz auch richtig lebt, sollten mindesten 12 Personen daran teilnehmen. Es können aber auch bis zu 30 sein.

- Raum: Dazu nehmen wir uns einen Raum, der genügend gross ist, damit sich die Leute bewegen, in Gruppen zusammenstehen und diskutieren können. Als Faustregel gilt: Anzahl Teilnehmer mal zwei in m2.

Die eine Wand wird freigehalten, um Karten zu platzieren – entweder direkt auf der Wand oder an Pinnwänden. Jeder Teilnehmer wird ca. 5 – 10 Karten schreiben. Alle anderen Wände werden freigehalten für beschriebene Flipchartblätter. - Pinwände und Flipcharts: Dann stellen wir Flipcharts bereit und zwar ca. eines pro drei Teilnehmer. Wenn die Gruppe aus 20 Personen besteht, so stellen wir 6 oder 7 Flipcharts bereit. Auf jedem Flipchart sind ca. 15 – 20 Blätter vorbereitet, damit diese direkt ausgefüllt werden können.

- Als Vorbereitung erstellen wir auf einem morphologischen Kasten die Beschreibung der aktuellen Tätigkeiten. Alternativ kann dazu auch die eBMC verwendet werden (erweiterte Business Model Canvas). Diese Beschreibung wird als grosser Ausdruck sichtbar aufgehängt oder verteilt.

- Was brauchen wir noch: Karten – ca. 10 pro Teilnehmer. Die Farbe kann, muss aber nicht bewusst eingesetzt werden. Stifte für jeden Teilnehmer ergänzen die Zutaten.

Vorgehen

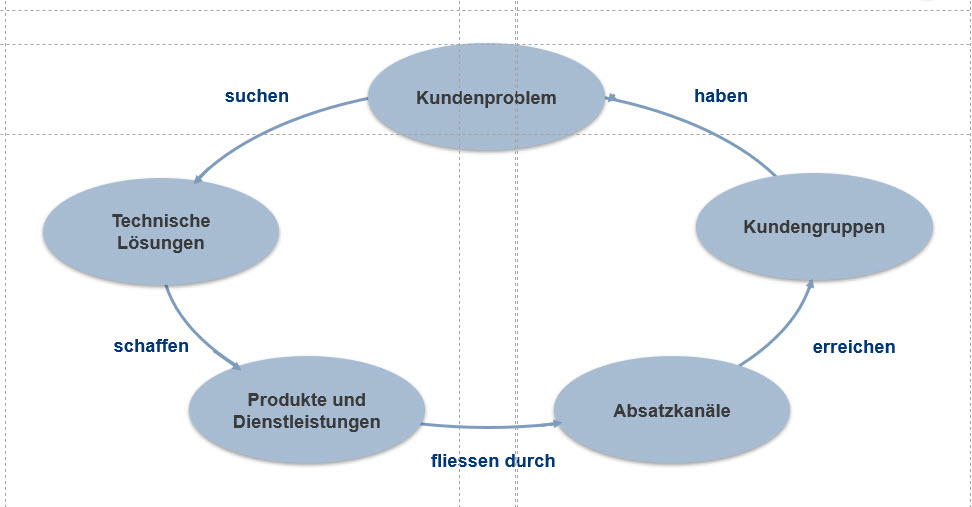

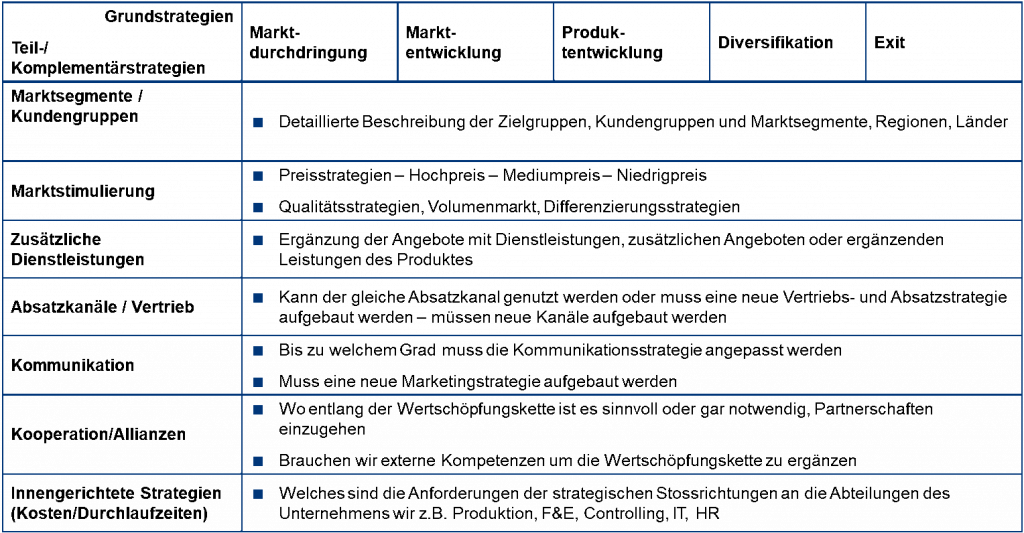

Als Einleitung legen wir nochmal die Ausprägungen unseres Unternehmens fest. Ein Vorschlag für die Dimensionen sind:

- Märkte

- Produkte

- Technologien

- Kundenbedürfnisse

- Kunden und Kundengruppen

- Absatzkanäle

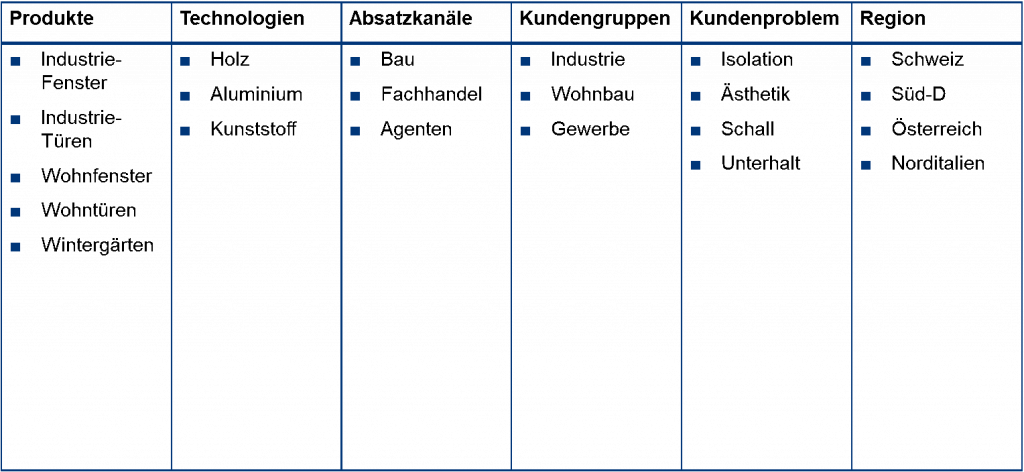

Optional listen wir die bestehenden Ausprägungen auf und halten schon erste Ideen fest:

Abbildung 1: Bestehende Ausprägungen im Geschäft

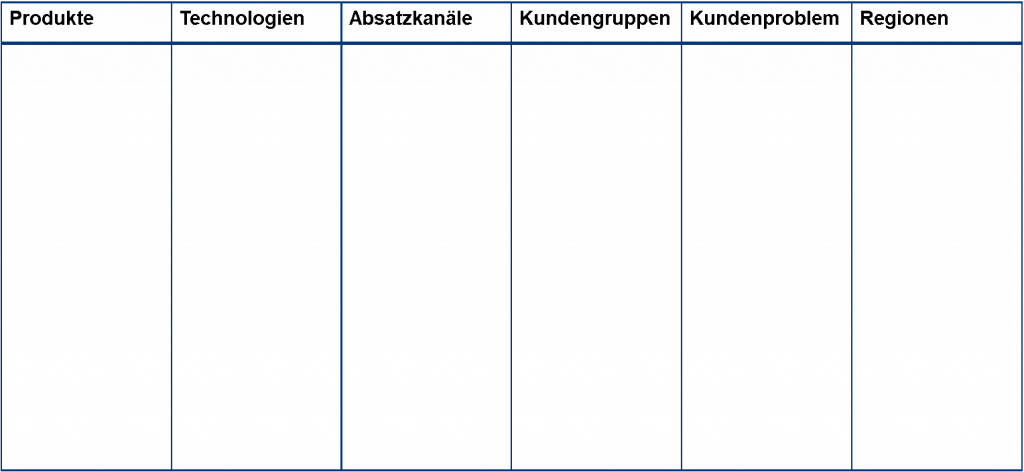

Dann suchen wir systematisch in jeder Dimension nach neuen Ideen. Man kann die Teilnehmer den Dimensionen zuordnen. D.h. dass dann eine Gruppe gezielt nach neuen Technologien sucht, die nächste nach neuen Märkten und die dritte nach neuen Absatzkanälen.

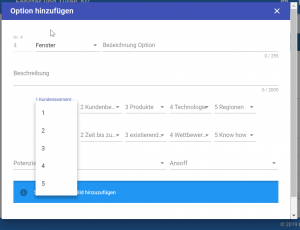

Abbildung 2: systematische Suche nach neuen Ausprägungen

Dazu gehen wir die folgenden Schritte durch:

Schritt 1

Ideen und Optionen werden von den Teilnehmern auf Karten geschrieben und diese an Pinnwänden oder direkt an einer grossen Wand angeheftet. Die Karten werden gemischt, d. h. ungeordnet präsentiert:

Schritt 2:

Die Teilnehmer stellen kurz ihre Ideen vor und erläutern den Hintergrund jeder Karte.

Schritt 3:

Im Raum wird für genügend Platz gesorgt – alle Tische werden an die Wand geschoben, und der Marktplatz wird eingerichtet. Pro 3 – 4 Teammitglieder wird ein Flipchart aufgestellt. Für ein Team von 15 Mitgliedern werden somit 3 – 5 Flipcharts im Raum platziert. Auf jedem Flipchart sind ca. 15 – 20 Blätter vorbereitet, damit diese direkt ausgefüllt werden können. Diese Flipchart sind nun die Stände auf dem Marktplatz, an dem Ideen verkauft werden, und zwar wie folgt:

Schritt 4:

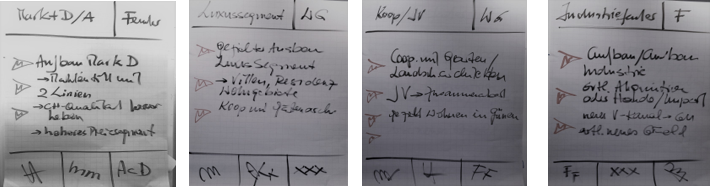

Jedes Teammitglied hat die Aufgabe, seine Ideen auf einem Flipchart zu konkretisieren, mit den Kollegen zu diskutieren und sie ihnen zu erläutern. Das können Ideen sein, die es auf den Karten festgehalten hat, aber auch ganz neue, die sich aus der Präsentation von anderen ergeben haben. Die Karten aus dem Brainstorming werden nicht weggenommen, sondern bleiben an ihrem Ort. Der Grund besteht darin, dass die gleichen Karten weiterhin Anregungen für neue Ideen sein können. Jetzt verkauft der Autor seine Idee an die Kollegen und versucht, sie zu überzeugen. Diese bezeugen das mit ihrer Unterschrift, d.h. die Währung auf diesem Marktplatz sind die Unterschriften – und verkauft werden natürlich die Ideen. Ideen oder Vorstellungen, die nicht mindestens drei Kollegen überzeugen, scheiden aus.

Schritt 5:

Sobald eine Idee oder Option die Unterschriften von mindestens 3 Personen erhalten hat, wird jede weitere Diskussion unterbunden. Dies ist die Aufgabe des Moderators. Er entfernt das Flipchart und heftet es der Reihe nach an den dafür vorgesehenen Platz an der Wand des Raumes. Wir empfehlen, diese gleich zu nummerieren.

Schritt 6

Die auf den Flipcharts aufgeführten Optionen werden von den «Eigentümern» präsentiert und nochmal erläutert.

Schritt 7:

Die so zusammengestellten und diskutierten Optionen werden nun gebündelt, d.h. wenn es Überschneidungen oder Doppelnennungen gibt, dann legen wir diese zusammen.

Als nächstes geht es darum, diese Optionen zu erfassen, zu beschreiben und zu bewerten:

Für die Bewertung dieser Ideen oder Optionen setzen wir das Instrument Adjacencies ein.

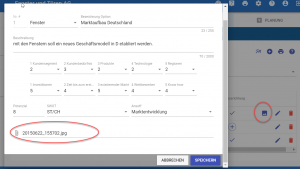

Mit STRATEY.APP werden diese Optionen nun erfasst und dann weiter ausgearbeitet.

Erfassen und Bewerten der strategischen Optionen in STRATEGY.APP

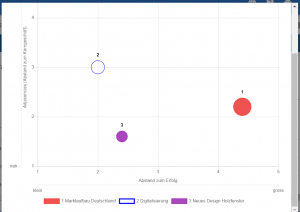

Wir erfassen alle Optionen im Programm und bewerten diese nach den beiden Dimensionen

- Abstand zum Kerngeschäft und

- Abstand zum Erfolg

Als Ergebnis bekommen wir eine Liste von Optionen, die den jeweiligen Geschäftsfeldern zugeordnet sind.

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, die Flip-Charts ins Programm zu laden. Damit können wir jederzeit die Herleitung sehen.

Das Adjacency-Diagramm zeigt uns nun, wo die einzelnen Optionen zu liegen kommen. Daraus können wir die Stossrichtungen auswählen und darauf die nächsten Schritte einleiten.

Siehe dazu unser Whitepaper Adjacencies

Whitepaper Prämissencontrolling

Whitepaper und Vorlage herunterladen

Prämissencontrolling

In jeder Strategiedefinition werden Annahmen getroffen, auf welchen die Entwicklung der Strategie beruhen. Eine solche sogenannte Prämisse kann der technologische Fortschritt wie zum Beispiel die voranschreitende Digitalisierung sein. Weitere sind ein gewisses Kundenverhalten im Sinne einer erhöhten Servicenachfrage, die Konjunkturentwicklung oder bestimmte Erwartungen bezüglich des Marktwachstums.

Die Aufgaben des Prämissencontrolling sind:

Mit dem Prämissencontrolling wird ein Frühwarnsystem implementiert, welches mögliche Abweichungen erkennt, um rechtzeitig Gegensteuer zu geben.

- Das frühzeitige Erkennen von externen Entwicklungen, die von den Annahmen bzw. Prämissen abweichen

- Die Beurteilung der Folgen für die Strategieumsetzung sowohl qualitativ (bspw. Paradigmenwechsel im Kundenverhalten führt zu Nachfrageverschiebungen auf Distributionskanälen) als auch quantitativ (Einfluss auf Zielumsätze, Kostenpositionen und Marktanteile)

- Das Einleiten von Korrekturmassnahmen zur Anpassung der Strategie an neue Rahmenbedingungen

Erstellen eines Prämissencontrolling:

1. Erarbeiten der Prämissen

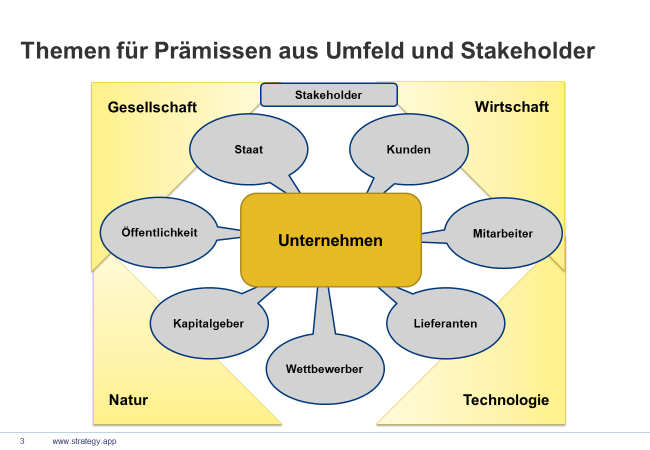

Als erstes stellen wir diejenigen Annahmen / Prämissen zusammen, die für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens eine Rolle spielen. Wir ordnen diese Prämissen wir folgt zu:

- Umfeld:

- Gesellschaft, Natur, Technologie und Wirtschaft

- Anspruchsgruppen (Stakeholder):

- Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kapitalgeber, Wettbewerb, Öffentlichkeit, Staat

Wir haben dazu eine Liste von Themen zusammengestellt. Es ist die gleiche Liste, aus denen wir auch die wesentlichen Trends für die SWOT zusammenstellen:

Abbildung 1: Themen aus Umfeld und Stakeholdern

Wirtschaftliches Umfeld:

- Globale Entwicklung / Wirtschaftliche Entwicklung einzelner Regionen bzw. nationaler Wirtschaften

- Schwankungen internationaler Devisen und der

Zinsen / Inflationsrate

Anstieg / Abnahme länderspezifischer Risiken - Zölle und Tarife / Internationale Handelsschranken

- Wirtschaftliche Integration, z. B. Eurozone

Technologische Entwicklungen

- Entwicklung von Schlüsseltechnologien

- Digitalisierung / Internet der Dinge

- Neue Technologien als Instrument der Rationalisierung

- Substitutionstechnologien / Disruptionen

Ökologisches Umfeld:

- Verwendung von Roh- und Hilfsstoffen / Recycling

- Nachhaltigkeit / Energieverbrauch

- Umweltfreundliche Betriebsprozesse

- Abwasser- und Abluftreinigung / Wärmerückgewinnung

Politik:

- Regierungsform / Stabilität / Rechtssicherheit

- Auslandsinvestitionsrecht / Steuer- und Abschreibungsrecht

- Transfer von Kapital / Kreditkonditionen

- Parteipolitische Entwicklung / Möglichkeit lobbyistischer Einflussnahme

- Aussenpolitische Entwicklung, Konflikte, Kriege

- Steigende Regierungsinterventionen in die Wirtschaft

Rechtliche Entwicklung:

- Gesetzesänderungen / Änderungen in der behördlichen Zuständigkeit

- Arbeitsrecht / Verbraucherschutz

- Wettbewerbsbeschränkungen

Demografische Entwicklung:

- Bevölkerung / Bevölkerungsstruktur / Altersstruktur

- Anzahl an Haushalten / Verbrauchern / Grösse und Struktur der Haushalte (Single-, Mehrpersonenhaushalt)

- Bildungsgrad

- Städtische / ländliche Bevölkerung

Soziale Entwicklung:

- Freizeitgewohnheiten / Wertewandel / Verbrauchsgewohnheiten

- Sicherheitsbedingungen / Risikotoleranz

- Qualifikationsniveau und Bildungsentwicklung

- Soziale Mobilität

- Einkommensverteilung / Struktur der Haushaltsausgaben

Kunden:

- Marktentwicklung / Marktanteil

- Zielgruppen / Marktsegmente

- Vertriebskanäle pro Produkt / Produktgruppe / Händler und andere Kundenmittler

- Kundenprobleme und -bedürfnisse (inkl. Lösungen) und Nachfrageverhalten

- Veränderungen von Wertenormen und Einstellungen des Kunden

- Kundensensibilität bezüglich Preis- und Bedingungsänderungen

Lieferanten:

- Lagerbestände und Versorgung mit den wichtigsten Erzeugnissen

- Lagerbestände und Versorgung mit Betriebs- und Hilfsstoffen

- Optionen für die Substitution von Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffen

- Allgemeine Entwicklungen des Beschaffungsmarkts

- Entwicklung von Transportpreisen und Kosten der Lieferkette

- Abhängigkeit von Lieferanten

Arbeitnehmer:

- Rekrutierungskosten und Herausforderungen / Gehaltsniveau und Trends

- Entwicklung der gesetzlichen Leistungen

- Gewerkschaftsaktivitäten und -forderungen

- Reduzierung und Flexibilität von Arbeitszeiten

- Bildung und Fachkräfte

Investoren / Kapitalgeber:

- Quellen der Kapitalaufnahme

- Vorschriften bezüglich Kapitalbeschaffung und -transfers

- Devisenkursen und Zinsentwicklung

Öffentliche Einrichtungen:

- Gesetzgeber

- Regierungsbehörden

- Lokale Behörden

- Gewerkschaften

Medien / NGOs:

- Öffentliche Agenda und Interessen – z. B. Menschenrechte, / Klimawandel

- Gemeinsame Interessen

Konkurrenten / Wettbewerber / Mitbewerber:

- Existierende Mitbewerber (nach Produktgruppe / Marktsegment)

- Potenzielle neue Mitbewerber – gleiche Branche / andere Branche

- Markteintrittsbarrieren (Normen, Gesetze, etc.)

- Grad an Rationalisierung / Verwendung neuer Technologien bzw. Güter

- Innovationskapazität und Flexibilität

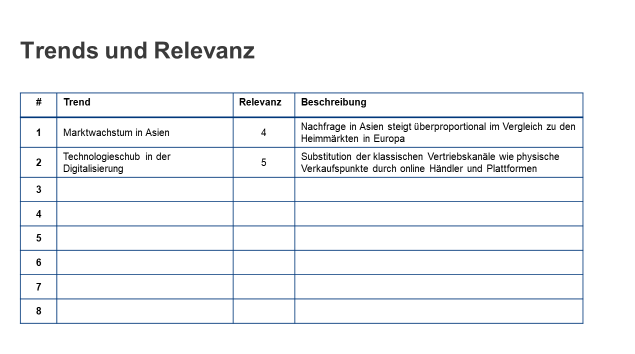

Aus dieser Liste wählen wir die Trends aus und bewerten diese mit einer Relevanz: Wie wichtig ist dieser Trend für unser Unternehmen? Eine kurze Beschreibung hilft später, zu verstehen, was genau gemeint ist.

Hinweis:

Auch hier gilt die Regel plus/minus sieben. Beschränken Sie sich auf eine Seite, und wenn Sie etwas grösser schreiben, ist diese mit 10 Trends voll. Wir wollen uns auf eine Anzahl beschränken, die überschaubar und damit auch kontrollierbar ist. Die Kunst der Auswahl besteht darin, die wesentlichen Trends zu ermitteln, welche den Hauptanteil der möglichen Veränderungen ausmachen. Es geht darum, diejenigen Einflussgrössen auszuwählen, welche aus heutiger Sicht die signifikanten Treiber für die zukünftige Entwicklung der Umfelder, Märkte, Produkte, Kunden und Lieferanten sind.

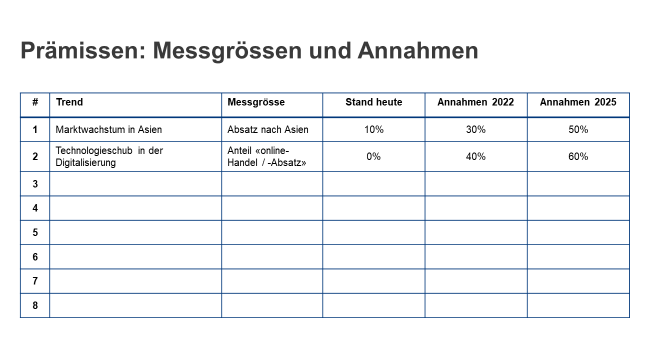

2. Messgrössen und Annahmen

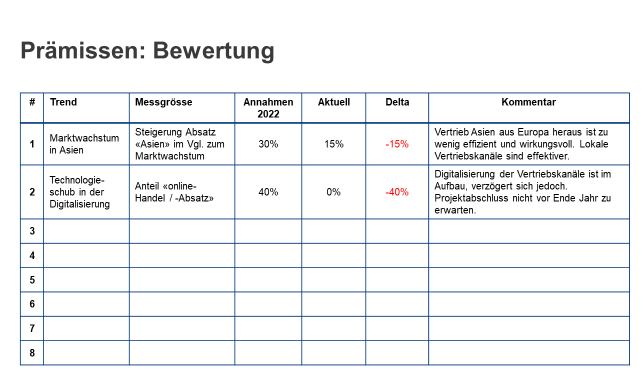

Jetzt bilden wir die Prämissen und legen dazu Messgrössen fest – wie soll gemessen bzw. beurteilt werden – und versehen diese mit Annahmen für die Planungszeitraum. Der Zeithorizont beträgt hier je nach Branche oder Prämisse drei bis fünf Jahre, manchmal sogar weniger. Ein Beispiel aus einem unserer Projekte sieht so aus:

Abbildung 3: Messgrössen festlegen und Annahmen treffen

3. Präzisierung, Methode und Instrument für das Controlling

Mit der Verfeinerung der Vorlagen und Beschreibung des Vorgehens bereiten wir das Controlling vor. Dazu geben wir Ihnen ein paar Hinweise, die Sie nach Bedarf ausfüllen und festlegen.

Datenerhebung

- Wir werden die Daten gesammelt – wer ist dafür verantwortlich

- Was sind die Datenquellen und wie soll das Datenformat sein

- Wie oft werden die Daten erhoben

Datenanalyse

- Beschrieb «was passiert, wenn die erwarteten Werte nicht eintreffen» – betrifft es das ganze Unternehmen oder nur ein Geschäftsfeld

4. Controlling der Prämissen / Frühwarnsystem

Periodisch wird für alle Prämissen der aktuelle Zustand erfasst und bezüglich der Strategie bewertet. Dabei wird auch überprüft, ob neue oder andere externe Einflüsse bzw. Ereignisse auf die Strategieumsetzung wirken.

Daraus ergeben sich Fragestellungen wie:

- Haben sich die Konjunkturdaten erwartungsgemäss entwickelt?

- Ist die technologische Entwicklung für die Substitution so weit gediehen, dass die neuen Basistechnologien eingesetzt werden können?

- Sind die Bedingungen für den Markteintritt in China nach wie vor gut?

- Entwickeln sich das Kundenverhalten und die Nachfrage nach der neuen Service-Dienstleistung entsprechend der Annahme aus dem Strategieprozess?

- Wie weit ist der Hauptwettbewerber mit der innovativen Produktentwicklung? Sind wir immer noch eine Nasenlänge voraus

Abbildung 4: Periodische Bewertung der Entwicklungen

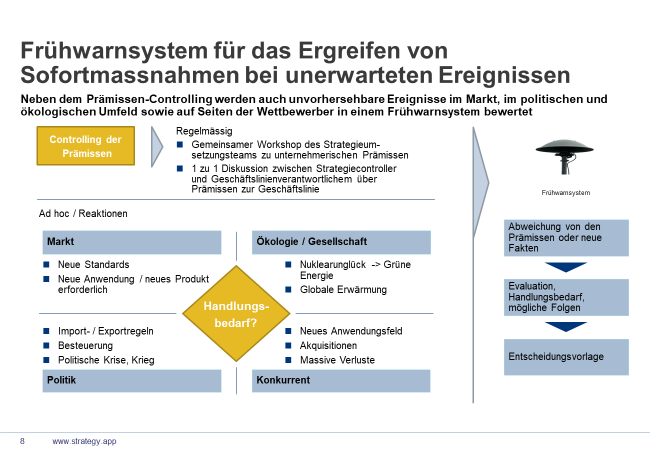

Vom Prämissencontrolling zum Frühwarnsystem

Es kann durchaus sein, dass gewisse Annahmen sich seit der letzten Verabschiedung der Strategie überholt haben, oder dass neue Bedingungen entstanden sind, welche für die Strategieumsetzung relevant sind.

Der 360°-Radar dient dazu, die Entwicklungen rund um das Unternehmen, aber auch innerhalb desselben umfassend im Auge zu behalten. Die Prozessverantwortung für diese Aufgabe trägt die Unternehmensentwicklung oder die Abteilung, die wir als strategische Planung bezeichnen. Damit alle relevanten Fakten erfasst und berücksichtigt werden, muss allerdings das ganze Unternehmen eingebunden werden. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass vom Vertrieb systematisch Meldungen, die den Markt betreffen, abgefragt oder geliefert werden. Eine monatliche Feedbackrunde dient als Instrument, um den Informationsfluss aus dem Markt am Laufen zu halten. So schaltet etwa ein Unternehmen jeden Montag eine offene Telefonkonferenz. Eine Stunde lang können Vertriebsmitarbeiter ihre News mitteilen . Das Vorgehen ist so organisiert, dass jeder dazukommt, wenn und sobald er kann. Es gibt keine Tagesordnung und keine Gesprächsführung. Informationen werden wie in einer informellen Kaffeepause weitergegeben. Nach einiger Zeit hat das dazu geführt, dass die Mitarbeiter geradezu darauf brennen, diese «Sitzung» nicht zu verpassen, da hier die wichtigsten Neuigkeiten ausgetauscht werden.

Strategisch relevante Informationen werden systematisch erfasst und weiterverfolgt, um eventuell notwendige Anpassungen vorzunehmen oder Massnahmen aufzugleisen.

Abbildung 5: Beobachten von unerwarteten Ereignissen

Eine systematische Markt-, Konkurrenz- und Kundenforschung ist Teil dieses Prozesses. Zudem können auch technologische Themen und Neuigkeiten aus dem Umfeld des Innovationsmanagements einbezogen werden.

Die Erfassung, Filterung und Verwertung der Informationen ist dann Sache der Strategieplanungsabteilung. Bei Ereignissen, die unmittelbar eine Reaktion erfordern, wird das Frühwarnsystem eingeschaltet (siehe unten); weitere Fakten werden aufgenommen und fliessen in das strategische Review-Meeting ein.

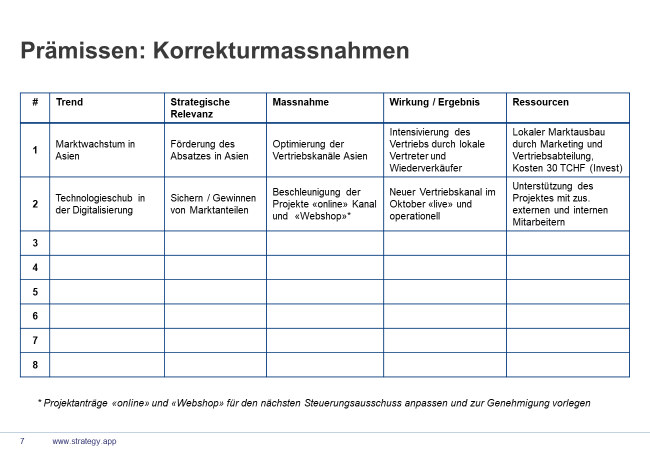

5. Erarbeiten von Korrekturmassnahmen

Wenn für die Strategie relevante Abweichungen erkannt wurden, sind die Auswirkungen auf die Strategie einzuschätzen und der Handlungsbedarf zu evaluieren. Dasselbe gilt für neue Einflussfaktoren, welche in diesen Beurteilungs- und Bewertungsschritten identifiziert und analysiert worden sind.

Abbildung 6: Erfassen von Korrekturmassnahmen

Die Abweichung wird pro Prämisse und die neuen Einflussfaktoren mit Handlungsbedarf werden dokumentiert, bewertet und Vorschläge zu Korrekturmassnahmen erarbeitet.

Diese Arbeiten werden periodisch, z.B. alle drei Monate oder ein Mal im Jahr durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass die Strategieumsetzung immer auf relevanten Annahmen basiert und neue Einflussgrössen rechtzeitig erkannt wurden.

Grundsätzliche Bemerkung

Die wachsende Komplexität und Ungewissheit von Markt- und Branchenentwicklungen stellt das strategische Controlling vor neue Herausforderungen. Die Fokussierung auf eine detaillierte Situationsanalyse sowie hochstehende Vorschaumethoden ist nur ein Teil der Arbeit. Mittels sogenannten Zukunftsszenarien wird nicht abgebildet, was sein wird, sondern, was sein könnte. Dabei ist es nicht das Ziel, möglichst genau eine Zukunft vorauszusagen, sondern mit dem gezielten Erkennen von externen Treibern und Einflussgrössen diejenigen Szenarien zu bilden, welche für die Strategieumsetzung entscheidend sind. Mittels neuer Szenariotechniken lassen sich ausgezeichnete Frühwarnsysteme entwickeln und zielgerichtet einführen. Zudem werden die Führungskräfte und Mitarbeiter sensibilisiert, auf wichtige Trends und externe Einflüsse zu achten, und so eine zusätzliche „Sensorik“-Funktion für Umweltveränderungen wahrzunehmen.

Wir haben für Sie hier eine Vorlage Power-Point vorbereitet, die Sie herunterladen können: