DAS SPIELFELD SAUBER ABSTECKEN

Gastbeitrag von Reto Stuber

Häufig wird so getan, als ob der Strategieprozess zu 100% ergebnisoffen und nur den Resultaten einer objektiven Analyse verpflichtet sei. Die Realität sieht anders aus: Gewisse Themen sind in Tat und Wahrheit «top-gesetzt» – andere sind «tabu». Damit können wir das Spielfeld für die Strategie abdecken. Ignorieren wir solche Informationen, kreieren wir unnötigen Aufwand und Frustrationen.

Mein Plädoyer gleich zu Beginn:

Es lohnt sich, zu Beginn des Strategieprozesses Energie in das zweckmässige Abstecken des Spielfeldes und die Ausrichtung der Anstrengungen zu stecken.

Häufige Einwände gegen ein solches Vorgehen: «Das hemmt doch die Kreativität», «Damit schliessen wir aber interessante strategische Optionen von Beginn weg aus» oder «Ist das denn methodisch richtig?». Sie alle haben etwas für sich. Nur: Auch der Prozess selbst hat Kosten, die in die Überlegungen einzubeziehen sind. Das Frustrationspotenzial ist für alle Beteiligten gross, die sich mit viel Energie in den Prozess eingebracht haben und am Ende dann übersteuert werden. Last but not least: Muss man es sich denn schwerer machen als nötig? Und: Setzungen erlauben es uns auch, unsere Energie auf wirklich relevante und tatsächlich zur Disposition stehende Fragen zu konzentrieren!

Um das Spielfeld für die Analyse und Strategiegestaltung ex ante abzustecken bzw. einzuengen, braucht es in erster Linie eine ausreichende Legitimation. Wichtige Quellen sind die Hauptaktionäre und/oder der Verwaltungsrat – in öffentlichen Verwaltungen oft auch vorgesetzte Stellen und/oder das Direktorium.

Aussagekategorien für die Eingrenzung

Welche Aussagekategorien helfen bei der Eingrenzung? Nach meiner Erfahrung sind das insbesondere klare Oberziele und Nebenbedingungen, strategische Prämissen und die Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile.

1. Oberziele und Nebenbedingungen

Wenn wir nicht wissen, worauf die Strategie abzielt, fehlt die Grundlage zur Ausrichtung und Bewertung der Strategievarianten.

In definitionsgemäss gewinnstrebigen Unternehmen ist das Oberziel gegeben: Die langfristige Gewinnerzielung. In Publikumsgesellschaften steht dabei die klassische Shareholder Value Maximierung im Zentrum. Mehr und mehr werden aber auch dort – und viel mehr noch in eignergeführten Gesellschaften – Nebenbedingungen dazu formuliert. Diese reichen von «CO2-neutral wirtschaften» über «Mitarbeitende mindestens 10% über GAV-Mindestlohn entschädigen», «kein Fremdkapital aufnehmen» bis hin zu «optisch ansprechende Maschinen produzieren». Solche Nebenbedingungen schränken zwar die Freiheitsgrade der Strategiegestaltung ein, gleichzeitig erleichtern sie aber die Aufgabe massiv!

Besonders knifflig ist die Formulierung der Oberziele und Nebenbedingungen in öffentlichen Institutionen und in Nonprofit-Organisationen. Deren Zielsysteme sind komplex, mehrwertig und teilweise konfliktbeladen. Zudem können sie auf gänzlich verschiedenen Ebenen ansetzen («Gesundheit in der Schweiz» oder «Wirkung des Bundesamtes für Gesundheit»?). Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen: Erst wenn auch hier Oberziele und Randbedingen (z.B. spezifisch zu berücksichtigende Gesetze) klar umschrieben sind, wird geordnete Strategiearbeit möglich!

2. Strategische Prämissen

Oft ist eine erste strategische der wichtigste Auslöser der Strategieübung. Beispiel: Wir brauchen eine neue Strategie, um uns endlich gegenüber dem Megatrend «Digitalisierung» zu positionieren. Prämissen können positive Aussagen mit Vorgaben-Charakter oder auch negative Aussagen mit Tabu-Charakter sein.

Beispiele:

- Strategie einer Hochschule muss dazu beitragen, dass die Institution quer über die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung, F&E und Dienstleistungen zusammenwächst.

- Strategie eines Amtes muss von abnehmenden Budgets für die Gesamtorganisation ausgehen.

- Grössere aufbauorganisatorische Anpassungen werden ausgeschlossen (oder von Beginn weg angekündigt).

- Strategie einer Apothekenkette schliesst eine Expansion ins Ausland aus.

- Strategie eines Produktionsunternehmens muss dazu beitragen, Klumpenrisiken (kunden- und produktseitig) zu reduzieren.

Obwohl solche Setzungen nicht mit einer Analyse begründet werden müssen, sind sie mit Vorteil plausibel und passen ins Gesamtbild. Bei heiklen Prämissen, welche zu Widerständen führen können, ist der Mindestanspruch, dass man die Legitimation transparent macht. Die Eigner dürfen beispielsweise vorgeben, dass es keine Strategie mit einer Forcierung elektronischer Absatzkanäle geben darf, auch wenn diese Vorgabe von allen Verkaufs- und Marketingmitarbeitenden als «halsbrecherisch» taxiert wird!

3. Klare Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile

Last but not least hilft auch diese methodische Festlegung, die Baustelle der Analyse und der Strategiegestaltung klarer abzustecken und Leerläufe und Missverständnisse in den Diskussionen zu vermeiden. Die Ambition einer Innovationsstrategie diskutiert man beispielsweise sicher ganz anders wenn man statt von einem drei- von einem sechsjährigen Planungshorizont ausgeht.

Oft bietet es sich dabei an, verschiedene Zeithorizonte für verschiedene Strategiebestandteile vorzugeben und diese zu schachteln:

- Analysehorizont und Bildung allfälliger Umwelt-Szenarien für 8-10 Jahre.

- Zeithorizont für die Vision: 8 Jahre.

- Zeithorizont für die Ziele: 5 Jahre.

- Definition strategischer Projekte für die kommenden 3 Jahre.

Nutzen dieser Anstrengungen zum Abstecken des Spielfeldes und zur Ausrichtung der Arbeiten im Strategieprozess:

- Einfacherer, schlankerer Prozess.

- Weniger unnötige Analysen und Diskussionen.

- Fokus der Diskussion auf wirklich relevante Themen.

- Besseres Erwartungsmanagement: Was wird sicher anders – was bleibt wohl gleich?

- Weniger Frustration Beteiligter und Betroffener, weil man nicht «vorgeführt wird».

In diesem prägenden Schritt des Strategieprozess‘ müssen sich die Auftraggeber voll und verbindlich einbringen.

So kommt am Ende auch noch ein weiterer positiver Effekt dazu: Zufriedene Auftraggeber!

Reto Stuber

Strategie und Strategieverankerung

für Unternehmen und öffentliche Institutionen

Ressources Unternehmensberatung

reto.stuber@res-sources.ch

www.ressources.swiss

+41 79 287 94 71

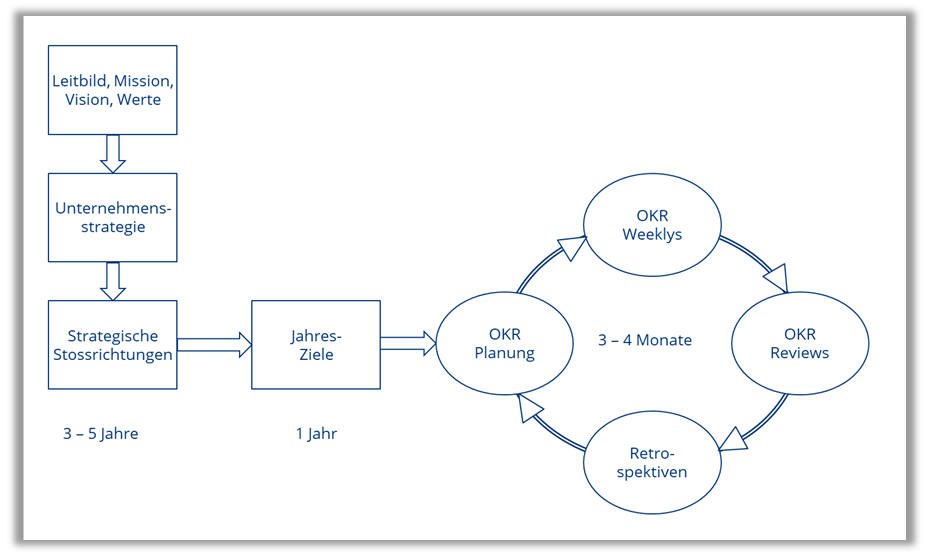

OKR im Kontext der Strategieentwicklung

Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Bereichen und Teams aufgenommen und für die Umsetzung auf dreimonatliche Zwischenziele heruntergebrochen.

Diese sind jeweils aufgegliedert in

- Objectives «WAS wollen wir erreichen» und

- Key Results «WIE können wir es erreichen».

Wir unterscheiden bei der Strategieentwicklung und Umsetzung folgende Ebenen:

Das Leitbild:

Die Mission, die Vision und die Werte des Unternehmens werden im Leitbild dargestellt. Sie bilden das Rahmenwerk für die Formulierung der Strategie und sind so etwas wie eine Idealvorstellung.

Zeitrahmen: 5 – 10 Jahre

Unternehmensstrategie und Stossrichtungen

Die Unternehmensstrategie wir durch die strategischen Stossrichtungen beschrieben. Diese beziehen sich auf die Geschäftsfelder und umbeschreiben jeweils eine grobe Richtung eines Bereiches oder eines neuen Geschäftes. Die Anzahl beträgt im Idealfall nicht mehr als acht bis zehn für ein Unternehmen. Diese Stossrichtungen sind mit Potenzialen versehen. (Siehe Whitepaper Stossrichtungen).

Zeitrahmen: 3 – 5 Jahre

Jahresziele

Die Jahresziele, die für jede Stossrichtung einmal im Jahr festgelegt werden, verbinden die strategischen Stossrichtungen mit den OKRs. Diese Jahresziele können auch als mittelfristige Ziele verstanden werden, die sich direkt aus den langfristigen Zielen der Stossrichtungen ableiten. Hier dockt der OKR-Prozess mit Objectives und Key Results an. Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Teams auf Zwischenziele heruntergebrochen.Dies e decken in der Regel einen Zeitraum von drei Monaten ab.

Zeitrahmen: 1 Jahr

Objectives – was

Für jede Stossrichtung werden nun von den Teams die Objectives aus den Jahreszielen herausgearbeitet – und zwar nicht für das ganze Jahr, sondern typischerweise für einen Zeitrahmen von drei Monaten. Die Objectives beschreiben, was wir in dieser Zeit erreichen wollen. Sie haben meist einen qualitativen Aspekt.

Die Ziele (Objectives) werden vom ausführenden Team festgelegt. Damit bekommen sie einen emotionalen Charaktersind motivierend und meist auch sehr ambitioniert.

Emotional sind sie, weil man sie sich selber gesetzt hat. Neudeutsch nennt man das «Ownership». Motivierend sind sie, weil selbstgesetzte Vorsätze per se motivierend sind und ambitioniert, weil man selbstgesetzte Ziele aus Erfahrung immer zu hoch ansetzt.

Wieso drei Monate?

Das hat vor allem psychologische Gründe. Wir Menschen neigen dazu, alles was nicht dringend ist, nach hinten zu schieben. Dies war eine der Schwächen von MbOs. Das Jahr ist lang und im Frühjahr muss erst mal die Auftragslage gesichert werden. Dann kommen die Sommerferien und wenn man zurückkommt, denkt man nicht als erstes an die Endjahresziele. Es ist wie beim Studenten, der immer alles auf den letzten Drücker erledigt und die Nacht vor dem Examen durcharbeitet. Im Oktober und November versuchte man dann, das Ganze noch irgendwie zurechtzubiegen, um zumindest einen guten Teil der Boni zu sichern.

Bei OKR ist das anders. Die Ziele sind in Sichtweite, so wie der erste Hügel bei einer Bergtour. Man ist fokussiert, geht automatisch in die richtige Richtung und und kommt dem Ziel Schritt für Schritt näher.

Da selbstgesetzte Ziele immer sehr ambitioniert sind, wird für die Objectives ein Ergebniskorridor von 70–90 % Zielerreichung anvisiert. Wenn regelmässig 100% oder mehr erreicht werden, müssen die Ziele höher und ambitionierter gesetzt werden. Mein ehemaliger Chef hat einmal gesagt:

Der Dackel springt nie höher, als man die Wurst hält.

Ein Aspekt von OKR ist auch, dass es keine Sanktionen gibt, wenn Ziele vom Team (Objectives) nicht erreicht wurden. Sie dienen dann als Diskussionsgrundlage zur Verbesserung der nächsten Zielsetzungen.

Der Zeitrahmen für die Objectives: 3 – 4 Monate

Key Results – wie

Während Objectives bedingt konkret sind, sind die Key Results – zu Deutsch: „Schlüsselergebnisse“ – messbar und vielfach quantitativer Natur. (z. B. mit Prozentangaben von 0 bis 100 %). Sie sind konkret definiert und handlungsweisend und sorgen für die Erreichung der Objectives.

Die Key Results legen fest, was zu tun ist und wie die Ergebnisse gemessen werden, um die Objectives zu erreichen. Das Objective ist dann erfüllt, wenn die zugeordneten Key Results erreicht sind.

CFR (Conversation, Feedback, Recognition)

In seinem Buch «Measure what Matters» stellt J. Doerr CFR als die kleine Schwester von OKR vor. Er sieht OKR und CFR als die beiden methodischen Instrumente, um CPM (continuous performance management) umzusetzen. Wir werden in einem separaten Beitrag näher darauf eingehen.

Im nächsten Beitrag werden wir beschreiben, wie sich OKR auf die Führung des Unternehmens auswirkt und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche OKR Einführung gegeben sein müssen.

Mit OKR aus der Krise

Mit OKR aus der Krise

Für Intel war der Wegfall des Speichergeschäft wegen der japanischen Konkurrenz die Ursache für eine der grössten Unternehmenskrisen. Der damalige CEO, Andrew Grove, hat einen Weg gesucht, die Firma rasch und ergebnisorientiert aus der bedrohlichen Lage zu befreien. Mit dem neuen Managementansatz OKR (Objectives and Key Results) führte er Intel zur Weltmarktführerschaft im Mikroprozessor-Business.

Eine breitere Aufmerksamkeit erfuhr OKR durch den Einsatz beim Suchmaschinenanbieter Google, der die Methode seit 1999 nutzt und seitdem dauerhaft im Einsatz hat. Durch die Arbeiten und Veröffentlichungen von John Doerr[1] setzten mit der Zeit weitere bekannte Wachstumsunternehmen den Ansatz ein, darunter das Business-Netzwerk LinkedIn oder der Spieleentwickler Zynga.

Viele Unternehmen stehen heute ebenfalls vor existentiellen Herausforderungen; man denke nur an die anstehende digitale Transformation oder an die Folgen von Corona.

OKR eignet sich In Kombination mit einer zukunftsfähigen Strategie exzellent zur Überwindung unternehmerische Krisen und zur zielgerichteten Weiterentwicklung der Management- und Führungssysteme Ihres Unternehmens.

Was ist neu an OKR?

- OKR ist nicht mehr nur Führung von oben – OKR ist genauso Management von unten

- Dir Führungskräfte müssen sich daran gewöhnen, dass Teams selbständig Ihre Arbeit organisieren – ohne dauernde Kontrolle

- OKR fordert eine Vision, eine Strategie, ein Leitbild

- Ein klares Unternehmensziel gibt die Richtung vor – ohne dieses geht die Orientierung verloren.

- OKR fordert Transparenz

- Es gibt keine Geheimnisse – alles ist sichtbar, und zwar nicht nur von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten und über die Abteilungsgrenzen hinweg

- OKR fordert Selbstorganisation

- Die Organisation und das Management der operativen Arbeit erfolgen durch die Teams. Die Führung hat hier nicht mehr dreinzureden.

- OKR fordert Fokus

- Die gesamte Organisation arbeitet fokussiert auf klar definierte Ziele hin. Alles andere wird verschoben oder ganz weggelassen.

Strategien umsetzen mit OKR

Im nächsten Beitrag zeigen wir Ihnen, wie wir OKR im Kontext der Strategieentwicklung einsetzen. Dazu stellen wir Ihnen später auch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Strategie in OKRs abbilden und umsetzen.

[1] John Doerr: OKR: Objectives & Key Results

Real Time Strategy

Kommt Ihnen das bekannt vor: Man möchte seit längerem wieder einmal die Strategie überarbeiten. Sie soll zusammen mit den Mitarbeitern neu ausgerichtet werden. Aber immer wieder kommt das Tagesgeschäft dazwischen. Die Anfragen der Kunden können (und sollen) nicht warten. So schiebt man das Vorhaben immer wieder vor sich her, im Glauben, dass es in ein paar Monaten wieder besser aussieht. Schon mal von Real-Time-Strategy nachgedacht?

Die Strategie bleibt so ein Stiefkind.

Wenn die Strategie einmal erarbeitet ist, die Stossrichtungen definiert und die Massnahmen aufgesetzt sind, dann passiert Folgendes: Man kehrt zurück zum Tagesgeschäft und lässt die Strategie erst einmal liegen. Damit fängt sie aber an auszufransen, so wie ein Teppich, den man täglich begeht und nicht pflegt. Schon nach ein par Monaten sind die Massnahmen nicht mehr nachgeführt. Die Zielseztungen der Stossrichtungen erweisen sich als zu ambitiös und nach einem Jahr ist ein Grossteil der Strategie zerlaufen. Und dann fängt von vorne wieder an.

Real Time Strategy:

Machen Sie die Strategie zum Tagesgeschäft

Wir empfehlen Ihnen, es einmal von der anderen Seite her zu versuchen – ganz nach dem Motto von Paul Arden in seinem erfrischenden Buch:

«Whatever you think – think the opposite»

Paul Arden

zu Deutsch (nicht ganz zutreffend)

«Egal was Du denkst, denk das Gegenteil«

Machen Sie die Strategie zum Tagesgeschäft. Binden Sie sie in die Organisation und die operative Arbeit ein. Damit erhalten Sie eine aktuelle Strategie, eine «Real Time Strategy».

Eine Strategie müssen Sie pflegen – sie ist wie ein Garten. Man kann nicht einmal im Frühling pflanzen und dann damit rechnen, dass alles von allein wächst, um im Herbst die Ernte einzufahren oder den Rosenhain zu geniessen.

Die Umstände heute erlauben es nicht mehr, die Strategie nur einmal im Jahr anzuschauen, vorzustellen und dann wieder auf die Seite zu legen. Strategie muss täglich geprüft und gefordert werden, und das geht nur, wenn sie in der Organisation verankert ist und die Mitarbeiter in die Strategieentwicklung und -umsetzung aktiv mit einbezogen werden. Wenn die Strategieentwicklung ein Teil des alltäglichen Geschäftes ist, dann bedeutet sie nicht mehr zusätzliche Arbeit.

Schritt für Schritt

Anstatt zuerst mit viel Aufwand und Kosten eine grossartige Strategie zu erarbeiten, die Sie dann nach Vollendung erst einmal auf die Seite legen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie all das, was an Strategie vorliegt – die SWOT, die Stossrichtungen und Massnahmen – zusammen und machen eine Standortbestimmung. Mit dem StrategyBoard stellen wir Ihnen dazu ein hervorragendes Instrument zur Verfügung.

- Entscheiden Sie dann, ob es besser ist, Ihre Strategie Schritt für Schritt auszubauen oder ein Strategieprojekt aufzusetzen.

- Gleichzeitig arbeiten Sie an der Organisation und setzen den Umsetzungsprozess auf. In seinem Buch «Die dritte Dimension des Organisierens» stellt Martin Pfiffner seine Erfahrungen aus der Praxis in anschaulicher Weise zur Verfügung.

So bekommt die Strategie ihren Platz. Sie ist in der Organisation verortet und Sie können sie bei Bedarf und in klar definierten Zeitintervallen anpassen.

Damit erhalten Sie Ihre individuelle «Real-Time-Strategy».

Fangen Sie mit dem StrategyBoard an. Es ist ein exzellentes Tool, um genau diese Standortbestimmung vorzunehmen. Von da aus bauen Sie die Strategie stückweise auf und integrieren sie in die Organisation.

Das StrategyBoard ist ein integraler Teil der STRATEGY.APP, den Sie unbeschränkt kostenlos nutzen können

Im neuen E-BOOK Unternehmensstrategien habe ich diesen Ansatz weiter ausgearbeitet. Mehr dazu auf

www.strategy.app/buch

STRATEGY.APP Videos

Mit diesen Videos geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über das Konzept und die wichtigsten Funktionen von STRATEGY.APP

Video 1 – Einführung

- Konzept von STRATEGY.APP

- Aufbau des Programms

- Konfiguration und Einstellungen

- Ebenen und Strategieprozess

- Menu und Navigation

- Hilfeseite und Support

Video 2 – Einstellungen

- Einstellungen der STRATEGY.APP

- Angaben zum Unternehmen – Kontaktdaten

- Kontenplan

- Geschäftsfelder

- Wettbewerber

- Geschäftsfeld-Wettbewerbermatrix

- Funktionen

Video 3 – Instrumente

- Leitbild, Freiräue, BSC

- Trendanalyse

- Kundennutzen

- Portfolio

- SWOT

- BMC

- Adjacencies

Video 4a

Vorgaben Unternehmensebene

- Leitbild

- Leitplanken

- Erfolgsrechnung

- Finanzziele

- Strategische Ziele

weitere folgen in Kürze …

SETUP Strategieprojekt

Vorbereitung ist die halbe Miete

Wie jedes andere Projekt findet auch eine Strategieentwicklung im Umfeld von vielen anderen Projekten und Tätigkeiten statt. Es ist unumgänglich, diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten vor dem Beginn des Projektes aufzuzeigen und zu klären.

Checkliste Strategieprojekt

Um das Projekt gründlich vorzubereiten und alle Voraussetzungen zu schaffen, die für den Erfolg entscheidend sind, haben wir die Aufgaben des Projektsetups in acht Punkten zusammengefasst.

- Projektorganisation:

- Vorbereitung des Arbeitsumfeldes

- Analyse der Vorbedingungen

- Aktivitätenliste erstellen

- Projektplan entwerfen

- Projektauftrag erstellen bzw. aktualisieren

- Arbeitspakete erstellen

- Projektplan finalisierenKick-off Meeting durchführen

Tool und Anleitung herunterladen

Strategien überprüfen

Für Ihre Unternehmensstrategie haben Sie eine SWOT erarbeitet und daraus die Strategischen Fragen für Ihr Unternehmen abgeleitet. Danach sind Stossrichtungen entwickelt und Massnahmen aufgesetzt worden.

Und dann stellen sich die Fragen:

- Stimmen die Herausforderungen und die Stossrichtungen überein?

- Werden alle strategischen Fragen beantwortet?

- Gibt es strategische Lücken?

- Sind die Stossrichtungen umsetzbar?

- Ist die Umsetzung der Stossrichtungen auf Kurs?

Alle diese Fragen und mehr beantworten Sie mit dem STRATEGYBOARD.

Melden Sie sich an und wir stellen Ihnen das StrategyBoard online kostenlos zur Verfügung —->

The Sharp End of the Strategy V

Teil V

Good Strategy – Bad Strategy – Element 3 – Kohärente Massnahmen

Dies ist der fünfte und letzte Artikel in unserer fünfteiligen Serie zu Richard Rumelts Buch «Good Strategy/Bad Strategy». Als nächstes werden wir Ihnen konkrete Instrumente und Anweisungen für die Entwicklung einer «Guten Strategie» vorstellen – erprobt in der Praxis.

–> Hier clicken für die englische Version <–

Kohärentes Handeln ist das dritte und wichtigste Element des «Kernels» einer guten Strategie. Viele Führungsteams, wenn sie sich dann in einen Strategieprozess einlassen, setzen die strategischen Ziele mit der «Strategie» und begnügen sich damit. Das ist ein grosser Fehler, denn der Kern einer guten Strategie muss Massnahmen enthalten. Eine Strategie ohne Massnahmen ist wie ein Messer, das nicht geschliffen wird: Es sieht nach etwas Nützlichem aus, ist es aber nicht.

Viele sehen die Strategie nur als die allgemeine Richtung, losgelöst von spezifischen Aktionen. Die Vorstellung, dass es zur Definition einer Strategie ausreicht, umfangreiche Konzepte zu formulieren, führt zu der häufig beobachteten Kluft zwischen «Strategie» und «Umsetzung». Eine Strategie muss klar aufzeigen, wie Hindernisse überwunden und Opportunitäten genutzt werden. Dies ist nicht möglich ohne ein Handlungselement in der Strategie. Die Strategie muss zwar nicht alle detaillierten Massnahmen enthalten, um ein erklärtes Ziel zu erreichen, aber sie muss ausreichende Anweisungen bieten, damit ein Unternehmen oder eine Organisation ihre Ressourcen gezielt einsetzen kann.

Eine gute Strategie erfordert harte Entscheidungen über das, was getan werden soll

Rumelt führt das Beispiel eines Unternehmens an, das in seinem europäischen Geschäft Skaleneffekte nutzen wollte. Die Hoffnung war, dass die Länderverantwortlichen alles Notwendige tun würden, um diese zu verwirklichen, wenn man ihnen vermittelte, wie wichtig die Schaffung einer gesamteuropäischen Produktlinie sein würde. Das war Wunschdenken. Erst als das Unternehmen die folgenreiche Entscheidung traf, die europäischen Niederlassungen neu zu organisieren, wurde die gesamteuropäische Produktlinie Wirklichkeit. In diesem Beispiel ist die Idee, eine gesamteuropäische Produktlinie zu schaffen, die «Guideline», die Stossrichtung, und die Entscheidung, die europäischen Niederlassungen neu zu organisieren und damit den Länderverantwortlichen die Macht zu entziehen, war das die dazu passende Massnahme.

Es ist somit ein kohärentes Vorgehen erforderlich, damit die Zuteilung der Ressourcen so erfolgt, dass die im ersten Teil des Strategieprozesses identifizierten Herausforderungen bewältigt werden können. Rumelt nennt zwei Quellen der Inkohärenz: widersprüchliche «Guidelines» oder Stossrichtungen und mangelnde Koordination.

Widersprüchliche Stossrichtungen führen zu Widersprüchen in der Umsetzung

Ein Beispiel für widersprüchliche Umsetzungsmassnahmen findet sich in der Strategie der Ford Motor Company aus den frühen 2000er Jahren. Ausgehend von der Idee, dass «die Marke der Schlüssel zum Gewinn in der Automobilindustrie ist», erwarb Jacques Nasser Volvo, Jaguar, Land Rover und Aston Martin. Die Leitlinie der Strategie war der Erwerb von ikonischen Marken. So weit, so gut. Gleichzeitig verfolgte Ford jedoch eine Strategie der «Skaleneffekte», die auf der Idee beruht, dass «man in der Automobilindustrie nicht wettbewerbsfähig sein kann, wenn man nicht mindestens 1 Million Einheiten pro Jahr auf der gleichen Plattform produziert». Das Ergebnis war, dass Ford sich für die Aktion entschied, Volvo und Jaguar auf die gleiche Plattform zu stellen, mit dem Ergebnis, dass beide Marken verwässert wurden. Der Aufbau eines Markenportfolios bei gleichzeitigem Streben nach Skaleneffekten zwischen den Marken führte zu Konflikten in der Umsetzung und musste zwangsläufig scheitern.

Strategische Massnahmen müssen koordiniert werden

Rumelt stellt ein Beispiel für ein Unternehmen vor, das in seiner Strategie Folgendes vorsah: «Schliessen des Werkes an Standort A und eröffnen eines neuen Werkes an Standort B», «erhöhen der Ausgaben für Werbung» und «initiieren eines 360°-Feedback-Programms». All diese Vorhaben mögen per se vielversprechende Projekte sein, aber sie ergänzen einander nicht und stellen daher keine koordinierten Massnahmen zur Bewältigung einer spezifischen Herausforderung dar.

Schlussfolgerung – “The sharf end of the Strategy”

Koordiniertes Handeln kann allein schon eine sprudelnde Quelle von Wettbewerbsvorteilen sein. Aber Koordination sorgt dafür, dass Richtlinien und Handlungsanweisungen das System erfolgreich machen. Dies bedeutet nicht, dass die Koordination ein strikter Top-down-Prozess sein muss. Aber es ist weder eine gute Strategie noch eine gute Führung, wenn Ziele nur auf hoher Ebene formuliert werden, ohne einen Prozess zu gestalten, der zu koordiniertem Handeln führt.

Das wirksamste Mittel zur Koordinierung von Massnahmen ist die Formulierung von Nahzielen in Form von vierteljährlichen Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs). Damit ein naheliegendes Ziel nützlich ist, müssen sie jedoch klar und als durchführbar wahrgenommen werden. Wenn z.B. ein mit einer Einzelperson oder einem Team vereinbartes Quartalsziel als unklar oder nicht realisierbar angesehen wird, wird es kaum zur Problemlösung beitragen.

Deshalb bestehen wir bei der Unterstützung von Kunden im Strategieprozess darauf, dass vierteljährliche Ziele und Schlüsselergebnisse formuliert werden. Mit anderen Worten: Der Strategieprozess ist erst abgeschlossen, wenn die Ziele und die wichtigsten Ergebnisse definiert sind. Da die vierteljährlichen Ziele und Schlüsselergebnisse für die Wirksamkeit einer Strategie so wichtig sind, bezeichnen wir sie als «das scharfe Ende der Strategie».

Die Autoren: Andreas Wettstein / Ignaz Furger

–> Hier clicken für die englische Version <–

Referenz Rumelt

«Gute Strategie / Schlechte Strategie», New York 2017

Good Strategy – Bad Strategy II

Teil 2

Was ist eine schlechte Strategie?

Englische Version / English Version

Laut Rumelt ist eine schlechte Strategie nicht einfach das Fehlen einer guten Strategie, sondern vielmehr das Ergebnis von Missverständnissen und Führungsdefiziten. Die vier Merkmale schlechter Strategien sind: (1) «Fluff» – eine Form von Geschwafel, die sich als strategisches Konzept darstellt. (2) fehlender Bezug zu den Herausforderungen (3) Verwechslung der Ziele mit der Strategie und (4) falsche strategische Ziele

Schlechte Strategie ist nicht dasselbe wie keine Strategie oder eine erfolglose Strategie. Vielmehr handelt es sich um eine klar erkennbare Art und Weise, über Strategie zu denken und zu schreiben, die leider immer mehr an Boden gewinnt. Eine schlechte Strategie ist in der Regel reich an Zielen und arm an Richtlinien oder Massnahmen. Diejenigen, die solche Pseudo-Strategien formulieren, gehen davon aus, dass es nur auf Ziele ankommt. In vielen schlechten Strategien findet man Ziele, die nicht zusammenhängen und oft gar nicht durchführbar sind. Andere sind voller hochtrabender Worte und Phrasen, um diese Mängel zu verbergen.

- «Fluff»

«Fluff» ist eine oberflächliche Umformulierung des Offensichtlichen, verbunden mit einer üppigen Streuung von Schlagworten. «Fluff » tarnt sich als Expertise und Analyse. Nehmen Sie zum Beispiel die Strategie, die die Credit Suisse auf ihrer Website vorstellt: «Unsere Strategie ist es, ein führender Vermögensverwalter mit starken Investment-Banking-Fähigkeiten zu sein. «Das bedeutet, wenn man den Jargon entfernt: «Unsere grundlegende Strategie ist es, eine Bank zu sein».

Echte Expertise und Einsicht macht ein komplexes Thema verständlich. Ein Zeichen von Mittelmäßigkeit und schlechter Strategie ist unnötige Komplexität, ein Wirbel von Worten und ein Jargon, der das Fehlen von Substanz maskiert.

- Fehlender Bezug zu den Herausforderungen

Das hört sich typischerweise so an: «Die Gesamtstrategie besteht darin, den Marktanteil des Unternehmens in jedem Markt zu erhöhen, die Kosten in jedem Geschäft zu senken und dadurch Umsatz und Gewinn zu steigern». Eine gute Strategie ist eine Antwort auf Herausforderungen oder ein Ansatz zur Überwindung von Hindernissen. Wenn die Herausforderungen nicht definiert sind, ist es unmöglich, die Qualität der Strategie zu beurteilen. Und wenn man die Qualität einer Strategie nicht beurteilen kann, kann man aus einer schlechten Strategie nicht eine gute machen.

Wenn die Hindernisse oder Herausforderungen nicht klar sind, bekommen Sie etwas, das sich als Strategie ausgibt, aber keine gute Strategie.

- Verwechslung von Zielen mit Strategie

Das kommt dann etwa so daher: «Unsere Strategie ist einfach und klar: Wir nennen sie den 20/20-Plan: den Umsatz um 20% pro Jahr steigern und gleichzeitig eine Gewinnspanne von 20% erzielen. ”

Fragt man nach der Grundlage dieser so genannten Strategie, erhält man eine Projektion von Umsatz, Kosten, Marge und Gewinn. Aber kein Fundament in Form von Herausforderungen, Chancen, Bedrohungen, Hauptstärken, auf denen diese Projektion aufbaut. Was fehlt, sind die Hebel, mit denen sich Umsatz und Gewinn plötzlich um so viel steigern lassen. Was Sie haben, sind hochgerechnete Ziele, ein Budget oder einfach eine Wunschliste, von der Sie hoffen, dass sie irgendwie erfüllt wird. Das Ergebnis ist in der Regel Frustration, weil die Projekte so lange durchgepeitscht werden, bis die Beteiligten irgendwann nicht mehr mitmachen.

- Falsche strategische Ziele

Rumelt bringt hier zwei Beispiele:

- Die «Hundefutter-Ziele»: eine endlose und chaotische Liste von Zielen und Dingen, die nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Rumelt nennt hier ein Beispiel für einen strategischen Plan mit 47 Strategien und 148 Zielen. Für jedes Ziel wird dann das Adjektiv langfristig hinzugefügt, womit man es meist auf die lange Bank schiebt.

- Die «Blue-Sky»-Ziele: Diese Ziele sind langfristige Visionen, zu denen eine Brücke oder der Weg dorthin fehlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einer «schlechten Strategie» die Grundlage in Form einer Diagnose fehlt, und dass sie in der Folge keine brauchbaren Stossrichtungen vorgeben kann, die mit einem kohärentenPlan umgesetzt werden können.

Gute Strategie

Wie wir eine gute Strategie entwickeln, zeigen wir Ihnen in den nächsten Artikeln auf – Schritt für Schritt.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

Good Strategy / Bad Strategy Teil I

Der Weg zu einer guten Strategie

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017

Good Strategy – Bad Strategy I

Teil I

Was ist eine gute Strategie?

Englische Version / English Version

Eine gute Strategie lässt sich gemäss R. Rumelt daran erkennen, dass sie mindestens drei Elemente enthält: 1) Diagnose, 2) „Guiding Policy“ und 3) kohärentes Handeln. Er nennt das den KERNEL einer guten Strategie. Hingegen sind allein Zielsetzungen oder allgemeine Stossrichtungen noch lange keine Strategie. Ebenso wenig ist etwas strategisch, nur weil es auf C-Level entschieden worden ist.

Kaum ein Thema wird mit so vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Ansätzen angegangen wie eine Strategie. Während es für die die Bereiche Steuern, Rechnungswesen und Recht allgemein anerkannte Richtlinien, Standards und Vorschriften gibt, die meist auch offiziell abgesegnet sind, gibt es für die Strategie nichts Vergleichbares. Auf der Basis des Buches von Rumelt möchten wir einen Versuch starten, das Thema Strategie einzugrenzen und zu definieren.

Der Kernel einer Strategie

Rumelt bezeichnet die drei notwendigen und hinreichenden Elemente einer Strategie als Kernel. Eine gute Strategie kann aus mehr als nur dem Kernel bestehen, aber wenn der Kernel fehlt oder fehlerhaft ist, dann ist das ganze strategische Konstrukt auf einem schwachen Fundament aufgebaut.

Der Kernel einer guten Strategie besteht aus drei Elementen:

(1) der Diagnose, die die strategischen Herausforderungen definiert oder erklärt,

(2) den Leitlinien, um den Herausforderungen zu begegnen und

(3) eine Reihe von kohärenten Massnahmen zur Umsetzung der Leitlinien.

Was (noch) keine Strategie ist

Die Kenntnis der minimal notwendigen Komponenten einer Strategie macht es leichter zu erkennen, wenn eine Strategie grundsätzlich unvollständig ist. Hier einige Beispiele

Ein Ziel allein ist keine Strategie.

Nehmen Sie zum Beispiel diese bekannten Zwei-Zahl-Ziele, die Top-Führungskräfte gerne kommunizieren, wenn sie über ihre Strategie sprechen:

20/20 oder 10/10 für 20% Marktanteil und 20% EBIT oder 10% Wachstum und 10% Gewinn. Solche Ziele sind zwar leicht und plakativ zu kommunizieren, stellen aber keine Strategie dar. Hier fehlt schlicht das Fundament.

Nicht alles, was auf C-Level entschieden wir, ist strategisch.

Mit dem Beiwort “strategisch” wird versucht, jeglichen Entscheidungen auf Top-Level ein extra Gewicht zu geben. Aber eine Strategie besteht aus mehr als nur aus dem, was die bestbezahlten Leute im Unternehmen entscheiden.

Eine grobe strategische Stossrichtung, sei es für ein Geschäftsfeld oder das Gesamtunternehmen ist noch keine Strategie.

Die Vorgabe der Richtung ist zwar wichtig, aber sie reicht nicht aus, wenn es an konkreten Massnahmen und Projekten fehlt, die die Aktivitäten und Ressourcen in die gewählte Richtung lenken

Ein Bündel von Stärken und Chancen mit vagen Zielen ist noch keine Strategie.

Ohne Leitlinien und Stossrichtungen, wie man das Beste aus den von Stärken und Chancen machen kann, ist kein kohärentes Handeln möglich

Dies ist ein erster Schritt, um festzustellen, ob ein Unternehmen eine Strategie oder, was meist noch schlimmer ist, eine «schlechte Strategie» hat.

Bad Strategy

Im nächsten Artikel gehen wir näher auf das Thema «Bad Strategy» eingehen, um dann in den folgenden Beiträgen den Aufbau einer guten Strategie Schritt für Schritt zu beschreiben.

von Andreas Wettstein und Ignaz Furger

Englische Version / English Version

* Ideen und Konzepte aus dem Buch Good Strategy – Bad Strategy von R. Rumelt, New York 2017