Strategie beginnt und endet beim Kunden!

Vor zwei Monaten kaufte ich mir ein Stand-up Board (SUP). Dabei spielte nicht nur die Verarbeitungs-Qualität eine Rolle, sondern auch Aspekte wie Aussehen, Design, Marke und Beratung des Verkäufers. Ich habe «Kaufkriterien» zusammengestellt, die für mich bei diesem Kauf eine Rolle gespielt haben. Es sind 7 an der Zahl, z.B. die Stabilität, die Schnelligkeit und das Design. Genaugenommen haben diese 7 Kriterien beim Kauf den Preis des gekauften Boards am besten gerechtfertigt. Am Schluss war es nicht das teuerste, aber preislich einiges über dem Durchschnitt – und ich bin immer noch überzeugt, für mich das beste SUP gekauft zu haben.

Was ist der Kundennutzen konkret?

Der Kunde steht im Fokus des Geschäftens. Er bezahlt die Rechnungen. Damit Kunden dies tun, erwarten sie sich Kundennutzen. Im Englischen heisst das treffend und einprägsam «Customer Perceived Value» – in Deutsch etwa «der vom Kunden wahrgenommene Nutzen». Es ist das, was der Kunde als Nutzen wahrnimmt – nicht was wir uns als Anbieter einreden oder vormachen.

Kundennutzen heisst also, dass die vom Kunden «wahrgenommenen» Vorteile den Preis übertreffen. D.h. ich bekomme mehr für das Geld, das ich ausgebe. Vielleicht wäre hier auch das Wort «Mehrwert» angebracht. Genauso wie ich es beim Kauf des SUP gemacht habe, kaufen auch alle anderen Kunden – indem sie die Vorteile (Kaufkriterien) gegenüber dem Nachteil (Preis) abwägen.

Der Kundennutzen ist meist ein Gefühl. Es ist das vom Kunden wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis eines Produktes oder einer Dienstleistung. Dieser Kundennutzen umfasst alle Einflussgrössen, die auf die Kaufentscheidung eines Kunden einwirken.

Typische Kriterien für den Kaufentscheid

Typische Kriterien für einen Kaufentscheid sind:

- die technische Qualität des Angebots

- das Aussehen oder Design

- die Funktionalität

- die Robustheit

- der Unterhalt

- die Anwendung

All das sind Eigenschaften des Produktes selbst. Weitere Kriterien, die auch eine Rolle spielen, sind sogenannte Servicemerkmale:

- die Lieferfähigkeit

- der Service

- die Beratung

- die Kulanz

Und meist getrennt davon: die Marke oder das Image der Angebotsfirma oder des Produktes. In diesem Zusammenhang redet man auch von Markentreue oder von Kundenbindung.

Preismarkt oder Qualitätsmarkt

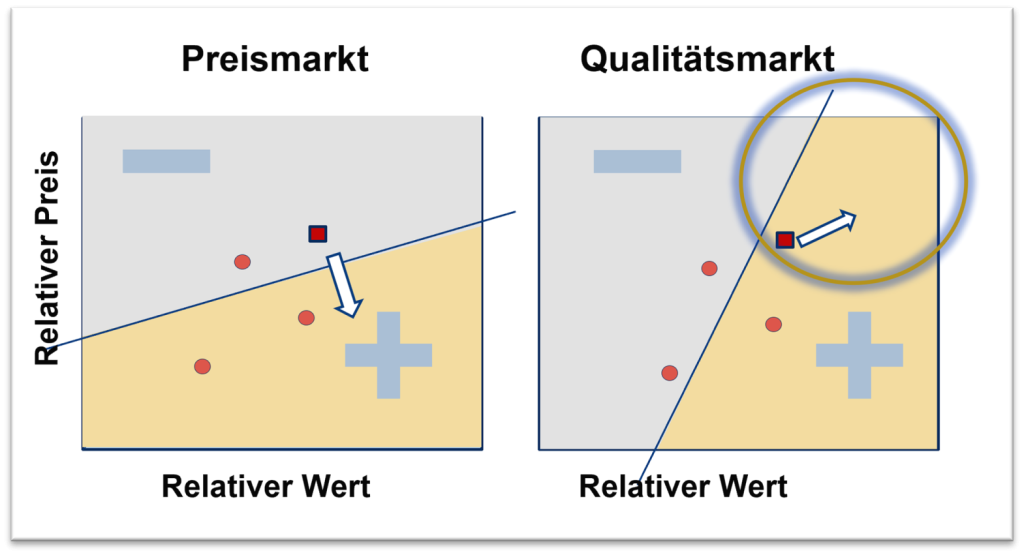

Wir betrachten hier Kaufkriterien und Preis getrennt, denn der Preis ist eine andere Dimension. Es gibt zwei Extreme von Märkten: den Preismarkt und den Qualitätsmarkt.

Im Preismarkt spielt der Preis die überragende Rolle. Dies ist vor allem in reifen Märkten und in Massenmärkten der Fall. Die Qualität ist hier meist auch vergleichbar, d.h. es gibt kaum mehr herausragende Merkmale für den Kaufentscheid.

Anders ist es in Qualitätsmärkten: hier spielt der Preis eine untergeordnete Rolle. Dies ist in Luxusmärkten und in Nischenmärkten der Fall. Eine Luxusuhr kann gar nicht teuer genug sein. Dazwischen gibt es alle Schattierungen vom Verhältnis Preis zu Qualität.

Und jetzt kommt die gute Nachricht

Diesen Kundennutzen kann man messen.

Da im strategischen Denken und Handeln alles relativ ist, müssen wir das eigene Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten betrachten. Wir sprechen daher von der «relativen Qualität».

Dazu fangen wir gleich mit einem persönlichen Beispiel an. Beantworten Sie für sich die folgenden drei Fragen:

- Schreiben Sie die Kaufkriterien auf, die bei Ihrem letzten Kauf eine Rolle gespielt haben (alles ausser dem Preis, der kommt nachher).

- Gewichten Sie Ihre Kaufkriterien. Dazu verteilen Sie 100% auf alle Kriterien. Mehr als 20% für ein einzelnes Kriterium heisst, es ist sehr wichtig.

- Überlegen Sie sich, welche Rolle der Preis im Verhältnis zu den Kriterien spielt – ist er sehr wichtig oder spielt der Preis eine eher untergeordnete Rolle.

Wie man diesen Kundennutzen quantitativ messen kann, zeigen wir Ihnen im nächsten Beitrag.

Wir haben für Sie ein Whitepaper erstellt. Laden Sie jetzt Ihre persönliche Kopie «Kundennutzenanalyse» herunter

Wolfgang Astecker

Die 5 Aufgaben von Funktionalstrategien

Die Funktionalstrategien führen neben den klassischen Markt- und Geschäftsfeldstrategien immer ein bisschen ein Schattendasein. Erstens sind sie meist nicht im Blickfeld der Strategen im Unternehmen und zweitens gibt es für die Funktionalstrategien auch kein standardisiertes Vorgehen. Dabei erfüllen diese bestimmte Aufgaben, die für die Umsetzung der Strategie unumgänglich sind. Welches sind die Aufgaben von Funktionalstrategien?

5 Aufgaben der Funktionalstrategien

Die Funktionalstrategien übernehmen innerhalb der Unternehmensstrategie die folgenden 5 Aufgaben:

Konkretisierungsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … stellen die Schnittstellen zwischen den Geschäftsstrategien und dem operativen Management sicher

- … erstellen die funktionsspezifischen Rahmenvorgaben mit operativen Zielen und Massnahmen aus den strategischen Gesamtvorgaben und

- … definieren somit den operativen Planungsbedarf

Integrationsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … stimmen die Funktional-Inhalte mit den Strategien der anderen Gestaltungsobjekte im Sinne einer Wechselwirkung ab

- … stellen die funktional bedingten Veränderung der strategischen Geschäftslogik sicher

Koordinationsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … stimmen die Funktionalkonzepte untereinander ab

- … koordinieren vertikal z. B. die Markenpolitik zwischen Geschäft und Unternehmung

- … koordinieren horizontale die verschiedenen Inhalte, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen

- … klären die dominanten Funktionen (z. B. F & E in einem Pharmaunternehmen)

Kooperationsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … suchen nach Synergien durch Kooperation

- … verhindern Suboptimierung und Ressortegoismus

- … suchen Möglichkeiten gemeinsamer Ressourcennutzung

- … realisieren Ressourcentransfer

- … suchen nach externen Kooperationen

Selektionsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … legen die Investitionen, Kompetenzen und Fachkenntnisse fest, die sich aus der Strategie ergeben

- … definieren die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten für das operative Geschäft gegenüber der Unternehmung

- … wählen die Kernkompetenzen aus, um die Strategie umzusetzen

Überlegen Sie sich folgende Fragen:

- Liegen die Funktionalstrategien für die wichtigsten internen Abteilungen und Bereiche vor

- Sind die Funktionalstrategien nach einer gemeinsamen Struktur aufgebaut

- Werden die aufgeführten Aufgaben von den Funktionalstrategien wahrgenommen

Über das Vorgehen bei der Erarbeitung von Funktionalstrategien finden Sie einen separaten Beitrag: Funktionalstrategien

Wir haben für Sie eine Vorlage für die Ausarbeitung einer Funktionalstrategie zusammengestellt, die Sie kostenlos herunterladen und anwenden können:

… Funktionalstrategien mit der STRATEGY.APP

Funktionalstrategien

Während in den Geschäftsfeldstrategien die Sicht nach aussen gerichtet ist und die Kunden, Märkte und Produkte / Angebote behandelt werden, betrachten wir in den Funktionalstrategien die Innenseite eines Unternehmens. Die Aufgabe der Marktstrategien ist der Aufbau der Marktposition, die Funktionalstrategien machen die strategische Kostenposition des Unternehmens wettbewerbsfähig. Sie beschreiben dementsprechend die Aufgaben und Ziele der internen Bereiche und Prozesse. Die Funktionalstrategien (oder Funktionalkonzepte) werden auch interne Strategien genannt.

Sachlogisch folgt die Funktionalstrategie der Geschäftsfeldstrategie, d.h. sie nimmt die Anforderungen auf und erstellt daraus die Strategien für die Produktion, die Entwicklung, das Marketing und die IT. Dagegen kann eine ressourcenorientierte Strategie, die von den Kernkompetenzen ausgeht, kann die Vorgehensweise ohne weiteres umkehren und die Strategie ausgehend von den Kernkompetenzen erarbeiten.

Wir gehen hier vom Regelfall aus und beschreiben ein Vorgehen, das die Funktionalstrategien aus den Geschäftsfeldstrategien ableitet und daraus die strategischen Massnahmen definiert.

Somit beschreibt eine Funktionalstrategie den Beitrag der Funktion oder Bereiches zur Unternehmensstrategie. Dieses lässt sich darstellen mittels Ziele – Mittel –Massnahmen. Gleichzeitig wird auch die Rolle innerhalb der anderen Funktionen beschrieben.

Somit erhält ein Funktionalstrategie Input / Vorgaben von drei Quellen:

- Produkt – Markt / Geschäftsfeldstrategien (das sind die funktionalen Anforderungen aus den Grundstrategien)

- Anforderungen aus anderen Funktionen

- Interne Vorgaben und Ziele für Verbesserungen und Anpassungen (Change)

Die Funktionalstrategien werden damit zum zentralen Teil der Umsetzungsplanung. Sie fassen sämtliche Anforderungen zusammen, die wir im vorhergehenden Schritt aufgelistet haben und schaffen die Voraussetzung dafür, dass man die Strategie überhaupt umsetzen kann. Sie beinhalten den Grossteil der strategischen Massnahmen und/oder Projekte, deren Umsetzung dann in ihrer Gesamtheit gesteuert wird.

Die Ausarbeitung der Funktionalstrategien kann je nach Grösse und Anforderung einige Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen und einen eigenen Vorgehensprozess mit Arbeitssitzungen erfordern.

Liste möglicher Funktionalstrategien:

- Innovation: Forschungsstrategie – Entwicklungsstrategie

- Produktion: Fertigungsstrategie – Standortstrategie – Servicestrategie

- Material / Einkauf: Beschaffungsstrategie – Logistikstrategie

- Absatz / Verkauf: Marketingstrategie – Vertriebsstrategie

- Information / Kommunikation: IT-Strategie – Kommunikationsstrategie – Internetstrategie

- Finanzen: Wirtschaftlichkeitsstrategie – Finanzierungsstrategie

- Mitarbeiter – Stakeholder: Personalstrategie (HR) – Stakeholder Strategie

Wir haben für Sie eine Vorlage für die Ausarbeitung einer Funktionalstrategie zusammengestellt, die Sie herunterladen und anwenden können.

Zusätzlich erhalten Sie den kostenlosen Zugang zur STRATEGY.APP und unserer Experten-Community.

Für nur CHF 19.50/Monat erhalten Sie

Funktionalstrategien mit der STRATEGY.APP

Real Time Strategy

Kommt Ihnen das bekannt vor: Man möchte seit längerem wieder einmal die Strategie überarbeiten. Sie soll zusammen mit den Mitarbeitern neu ausgerichtet werden. Aber immer wieder kommt das Tagesgeschäft dazwischen. Die Anfragen der Kunden können (und sollen) nicht warten. So schiebt man das Vorhaben immer wieder vor sich her, im Glauben, dass es in ein paar Monaten wieder besser aussieht. Schon mal von Real-Time-Strategy nachgedacht?

Die Strategie bleibt so ein Stiefkind.

Wenn die Strategie einmal erarbeitet ist, die Stossrichtungen definiert und die Massnahmen aufgesetzt sind, dann passiert Folgendes: Man kehrt zurück zum Tagesgeschäft und lässt die Strategie erst einmal liegen. Damit fängt sie aber an auszufransen, so wie ein Teppich, den man täglich begeht und nicht pflegt. Schon nach ein par Monaten sind die Massnahmen nicht mehr nachgeführt. Die Zielseztungen der Stossrichtungen erweisen sich als zu ambitiös und nach einem Jahr ist ein Grossteil der Strategie zerlaufen. Und dann fängt von vorne wieder an.

Real Time Strategy:

Machen Sie die Strategie zum Tagesgeschäft

Wir empfehlen Ihnen, es einmal von der anderen Seite her zu versuchen – ganz nach dem Motto von Paul Arden in seinem erfrischenden Buch:

«Whatever you think – think the opposite»

Paul Arden

zu Deutsch (nicht ganz zutreffend)

«Egal was Du denkst, denk das Gegenteil«

Machen Sie die Strategie zum Tagesgeschäft. Binden Sie sie in die Organisation und die operative Arbeit ein. Damit erhalten Sie eine aktuelle Strategie, eine «Real Time Strategy».

Eine Strategie müssen Sie pflegen – sie ist wie ein Garten. Man kann nicht einmal im Frühling pflanzen und dann damit rechnen, dass alles von allein wächst, um im Herbst die Ernte einzufahren oder den Rosenhain zu geniessen.

Die Umstände heute erlauben es nicht mehr, die Strategie nur einmal im Jahr anzuschauen, vorzustellen und dann wieder auf die Seite zu legen. Strategie muss täglich geprüft und gefordert werden, und das geht nur, wenn sie in der Organisation verankert ist und die Mitarbeiter in die Strategieentwicklung und -umsetzung aktiv mit einbezogen werden. Wenn die Strategieentwicklung ein Teil des alltäglichen Geschäftes ist, dann bedeutet sie nicht mehr zusätzliche Arbeit.

Schritt für Schritt

Anstatt zuerst mit viel Aufwand und Kosten eine grossartige Strategie zu erarbeiten, die Sie dann nach Vollendung erst einmal auf die Seite legen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie all das, was an Strategie vorliegt – die SWOT, die Stossrichtungen und Massnahmen – zusammen und machen eine Standortbestimmung. Mit dem StrategyBoard stellen wir Ihnen dazu ein hervorragendes Instrument zur Verfügung.

- Entscheiden Sie dann, ob es besser ist, Ihre Strategie Schritt für Schritt auszubauen oder ein Strategieprojekt aufzusetzen.

- Gleichzeitig arbeiten Sie an der Organisation und setzen den Umsetzungsprozess auf. In seinem Buch «Die dritte Dimension des Organisierens» stellt Martin Pfiffner seine Erfahrungen aus der Praxis in anschaulicher Weise zur Verfügung.

So bekommt die Strategie ihren Platz. Sie ist in der Organisation verortet und Sie können sie bei Bedarf und in klar definierten Zeitintervallen anpassen.

Damit erhalten Sie Ihre individuelle «Real-Time-Strategy».

Fangen Sie mit dem StrategyBoard an. Es ist ein exzellentes Tool, um genau diese Standortbestimmung vorzunehmen. Von da aus bauen Sie die Strategie stückweise auf und integrieren sie in die Organisation.

Das StrategyBoard ist ein integraler Teil der STRATEGY.APP, den Sie unbeschränkt kostenlos nutzen können

Im neuen E-BOOK Unternehmensstrategien habe ich diesen Ansatz weiter ausgearbeitet. Mehr dazu auf

www.strategy.app/buch

STRATEGY.APP Videos

Mit diesen Videos geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über das Konzept und die wichtigsten Funktionen von STRATEGY.APP

Video 1 – Einführung

- Konzept von STRATEGY.APP

- Aufbau des Programms

- Konfiguration und Einstellungen

- Ebenen und Strategieprozess

- Menu und Navigation

- Hilfeseite und Support

Video 2 – Einstellungen

- Einstellungen der STRATEGY.APP

- Angaben zum Unternehmen – Kontaktdaten

- Kontenplan

- Geschäftsfelder

- Wettbewerber

- Geschäftsfeld-Wettbewerbermatrix

- Funktionen

Video 3 – Instrumente

- Leitbild, Freiräue, BSC

- Trendanalyse

- Kundennutzen

- Portfolio

- SWOT

- BMC

- Adjacencies

Video 4a

Vorgaben Unternehmensebene

- Leitbild

- Leitplanken

- Erfolgsrechnung

- Finanzziele

- Strategische Ziele