Strategieprozess in der Praxis: Beginn mit einer SWOT

Indem wir den ersten Workshop mit einer SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) beginnen, können wir den Erfolg entscheidend beeinflussen. Diese Methode ermöglicht es den Teammitgliedern, ihre Perspektiven zu den internen und externen Faktoren eines Unternehmens zu äussern, bevor umfassende Analysen und Marktstudien durchgeführt werden. Indem wir Strategieprozess beginnen mit einer SWOT, schaffen wir ein solides Fundament, auf dem die strategischen Überlegungen basieren.

Die Methodik der SWOT-Analyse im Workshop

In jedem Strategieprozess erste Workshop entscheidend, um das Team von Anfang an einzubinden. Deshalb starten wir diesen Workshop mit der SWOT-Analyse, selbst wenn noch nicht alle relevanten Unterlagen vorliegen. Die Teilnehmer sind aufgefordert, ihr Wissen und ihre Perspektiven zu den Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Unternehmens auf Karten zu sammeln.

Dieser Ansatz fördert nicht nur den Austausch und das Engagement der Teammitglieder, sondern stellt auch sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Gedanken einzubringen. Das Ergebnis der SWOT-Analyse reflektiert in der Regel bereits 80 % oder mehr der relevanten Faktoren, und es schafft ein starkes Fundament für die anschliessende Strategieentwicklung. Durch diese methodische Herangehensweise stärken wir das Commitment der Mitarbeiter und legen den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Vorbereitung der Teilnehmer

In den Wochen vor diesem ersten Workshop erhalten die Teammitglieder spezifische Hausaufgaben. Diese Aufgaben können Folgendes umfassen:

- Wettbewerberanalyse: Wer sind unsere Hauptkonkurrenten, und was kennzeichnet deren Strategie?

- Trendbeobachtungen: Welche Trends sind in unserem Umfeld und innerhalb der Branche erkennbar?

- Überprüfung bestehender Unterlagen: Eine Analyse der bisherigen strategischen Dokumente, inklusive bereits durchgeführter SWOT-Analysen, Optionen und Massnahmen.

- Finanzzahlen: Eine Zusammenstellung relevanter Finanzkennzahlen, die die wirtschaftliche Situation des Unternehmens widerspiegeln.

Durch die Bereitstellung dieser Informationen vor dem Workshop sind die Teilnehmer gut gerüstet, um aktiv an der SWOT-Analyse mitzuwirken. Es wird jedoch darauf geachtet, dass keine zusätzlichen Marktstudien oder Analysen vorab durchgeführt werden – der Fokus liegt auf dem vorhandenen Wissen innerhalb des Teams bzw des Unternehmens.

Strategieprozess beginnen mit einer SWOT

Strategieprozess beginnen mit einer SWOT heisst, im ersten Workshop wird die SWOT-Analyse als erstes in voller Form durchgeführt. Die Teilnehmer bringen ihre gesammelten Erkenntnisse ein, was zu einer dynamischen und fokussierten Diskussion über die strategischen Fragen des Unternehmens führt. Die Ergebnisse der SWOT-Analyse bilden die Grundlage für die identifizierten Hauptherausforderungen bzw. für die strategischen Fragen des Unternehmens.

Nach der gemeinsamen Erarbeitung der SWOT steht eine wichtige Frage auf der Tagesordnung: „Welchen zusätzlichen Analysebedarf haben wir?“ Wir machen nur notwendige Analysen, die zur Vervollständigung dienen und die strategischen Fragen schärfen.

Vorteile dieser Vorgehensweise

Die Nutzung von Workshops zur SWOT-Analyse bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Mitarbeiterengagement: Alle Teammitglieder können von Anfang an ihren Beitrag leisten und ihre Anliegen äussern. Diese Offenheit fördert eine positive Arbeitsatmosphäre.

- Commitment erhöhen: Durch die aktive Teilnahme an diesem Prozess fühlen sich die Mitarbeiter mehr mit dem Unternehmen verbunden. Sie sind damit auch motivierter, die erarbeitete Strategie auch umzusetzen.

- Fokussierte Analysen: Der Prozess bleibt zielgerichtet. Nur notwendige Analysen, die direkt zur Klärung strategischer Fragen beitragen, werden durchgeführt. Dadurch wird eine Überfrachtung mit Daten vermieden.

Die Rolle des Beraters

Der Berater hat in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Er agiert nicht nur als Moderator, sondern sorgt auch dafür, dass die Methode stringent eingehalten wird. Widerstand oder unerwünschte Einflüsse müssen neutralisiert werden. Alle Mitglieder müssen bereit sein, sich aktiv in den Prozess einzubringen, andernfalls passt es möglicherweise nicht in das Team.

Fazit

Der Beginn des ersten Workshops mit einer SWOT-Analyse stellt einen kraftvollen Ansatz dar, um eine engagierte und fokussierte Strategieentwicklung zu ermöglichen. Mit diesem klaren Rahmen bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Damit werden sie sich mit der Unternehmensstrategie zu identifizieren – ganz im Sinne unserer 10 Thesen: «Mitarbeiter sind die besten Strategen«.

Wenn Sie diesen Ansatz in Ihrem Unternehmen ausprobieren möchten, lassen Sie sich von Strategy.app unterstützen. Die Plattform bietet eine strukturierte Möglichkeit, die Ergebnisse Ihres Workshops zu dokumentieren und auszuarbeiten.

Besuchen Sie www.strategy.app und erfahren Sie, wie Sie Ihre Strategieentwicklung optimieren können!

«StrategieKompakt» ist eine erprobte Methode, mit der Sie in nur zwei Tagen Ihre Unternehmensstrategie erarbeiten. Mit diesem Vorgehen gibt es keine endlosen Diskussionen über Monate hinweg, aber auch keine spontanen «Hauruck-Aktionen» mit einer Liste von «Issues», die am nächsten Tage wieder auf die Seite gelegt werden. Stattdessen erhalten Sie nach zwei Tagen das Gerüst einer konsistenten und robusten Strategie, mit der Sie direkt in die Umsetzung gehen können.

Wie wir den Kundennutzen visualisieren

Kundennutzen ist der grösster «Trigger» für Marktanteilsgewinne

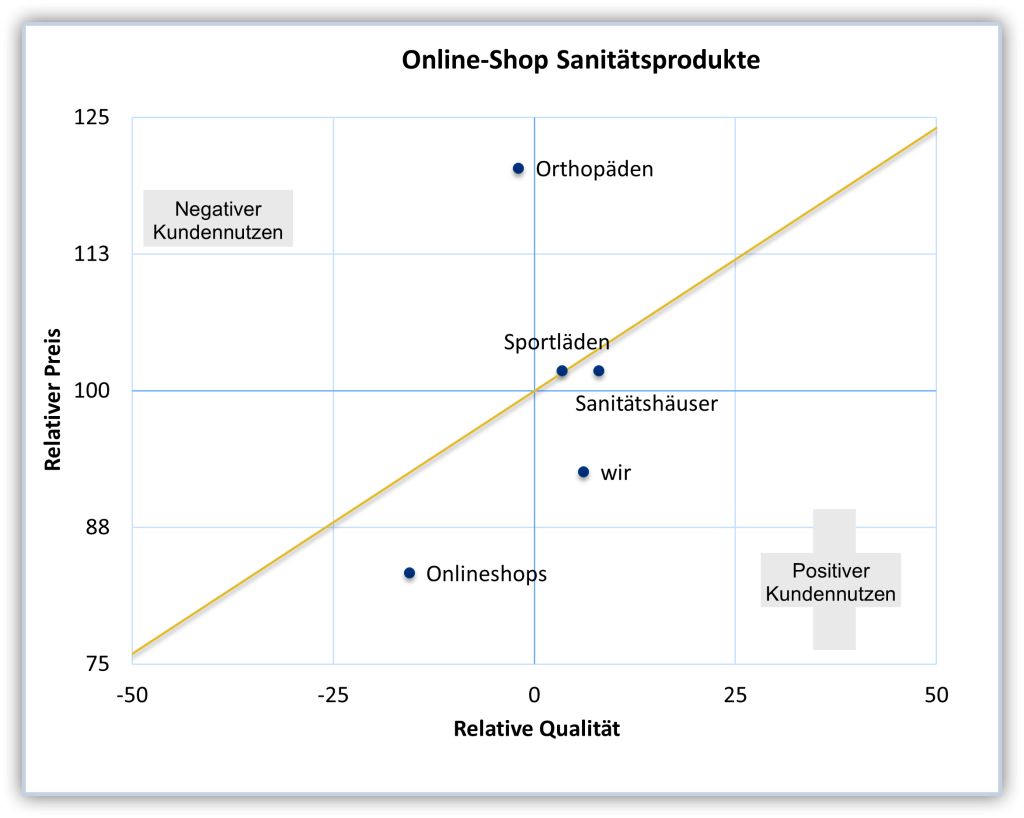

Die «Value Map»

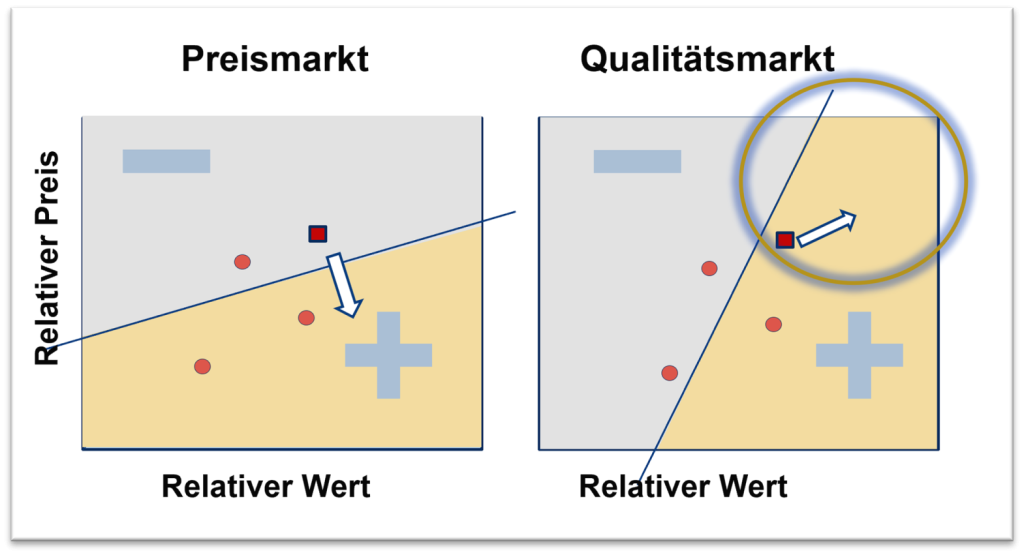

Die «Value Map» zeigt unsere Position im Vergleich zum Wettbewerb. Die «Linie des ausgewogenen Kundennutzens» teilt die Value Map in zwei Bereiche: in den Bereich des positiven und in den Bereich des negativen Kundennutzens.

Die gute Nachricht ist, wir liegen genauso wie die Sanitätshäuser und die Online-Shops im Feld des «positiven Kundennutzens». Die noch bessere Nachricht ist, dass wir aus der Sicht der Kunden den höchsten Kundennutzen stiften. Dies zeigt sich durch den grössten Abstand im rechten Winkel von der «Linie des ausgewogenen Kundennutzens».

Weit abgeschlagen im Feld des «negativen Kundennutzens» liegen die Orthopäden. Auch die Sportläden liegen im negativen Feld des Kundennutzens mit dem Unterschied, dass sie sehr nahe an der «Linie des ausgewogenen Kundennutzens sind. Durch gezielte Massnahmen können diese rasch ins Feld des positiven Kundennutzens kommen und ein gewichtiger Konkurrent werden.

Was ist zu tun?

In unserem Beispiel müssen wir hinterfragen, was zu tun ist, um unsere Mehrwertposition zu halten bzw. auszubauen. Und wie können wir diesen über einen längeren Zeitpunkt halten? Wie wir wissen, ist der strategische Vorteil immer nur temporär. Er ermöglicht gute Margen zu generieren und gesund zu wachsen.

Für diejenigen, die im Bereich des negativen Kundennutzens positioniert sind, ist Krisenmanagement angesagt.

Was es mit der «Diagonale» (Linie des ausgewogenen Kundennutzens) auf sich hat und wie sich diese in Preismärkten und Qualitätsmärkten unterscheidet, zeigen wir Ihnen im nächsten Blogbeitrag.

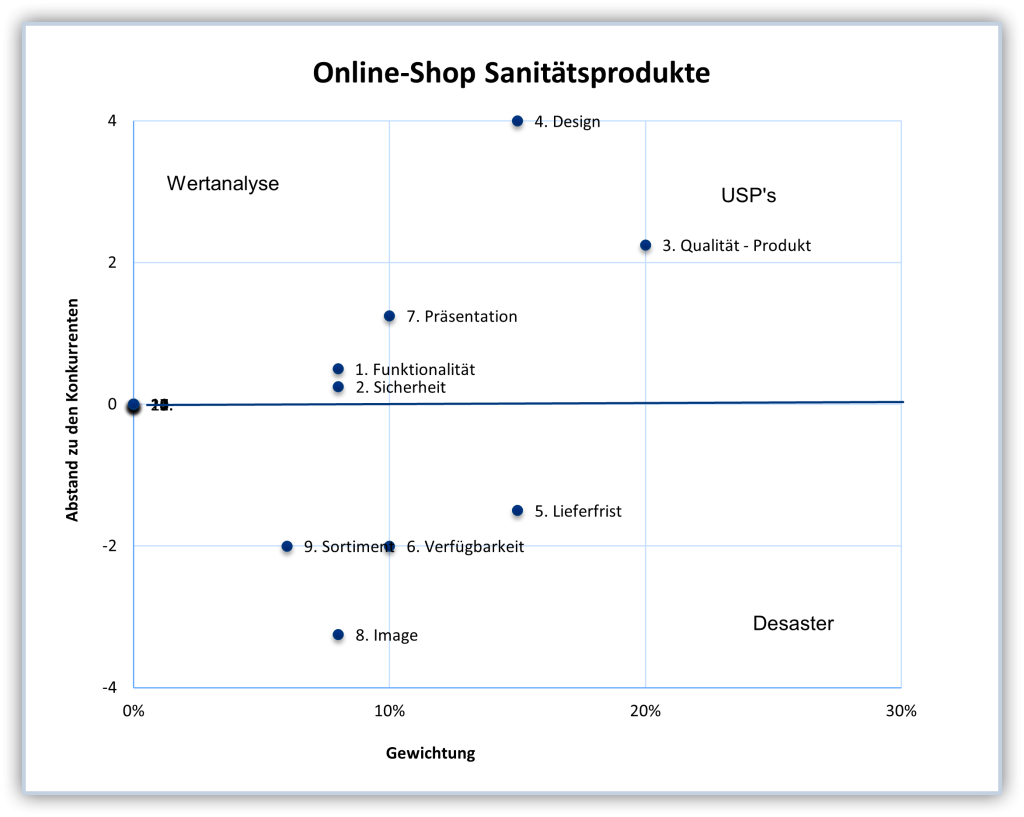

Das «Attribute Chart»

Die zweite Visualisierung, die «Attribute Chart» zeigt im Sinne einer SWOT, die Verkaufsargumente (Stärken), die notwendigen Verbesserungen (Schwächen), die noch nicht ausgeschöpften Chancen und die möglichen Risiken.

Die «Attribute Chart» hat zwei Dimensionen: Einerseits der Abstand zu den Konkurrenten in den kaufentscheidenden Kriterien und andererseits die Gewichtung der Kriterien (welche Kriterien sind bedeutsamer als andere).

In allen kaufentscheidenden Kriterien, die über der Nulllinie liegen, sind wir besser als die Konkurrenten. Rechts oben ist der «USP-Corner». Haben wir ein Kriterium in diesem Bereich, besitzen wir darin eine wirkliche Alleinstellung. Diese gilt es zu halten, abzusichern bzw. auszubauen.

Der Bereich links oben, zeigt auf, in welchen Kriterien wir eine «Überqualität» anbieten, die niemand braucht, keine Wertschätzung erfährt und der Kunde auch nicht bereit ist zu bezahlen. Dort haben wir Kostensenkungspotentiale. Es ist Wertanalytik angesagt.

Falls sich ein Kriterium rechts unten, im sogenannten «Desaster-Corner» befindet, ist unmittelbare Gefahr im Verzug. Es muss umgehend eine gravierende Verbesserung erzielt werden, da man sonst in der Gunst der Kunden rasch und massiv Boden und Marktanteile verliert.

Der wahrgenommene Kundennutzen ist der grösste «Trigger» für Marktanteilsgewinne. Dies ist eine der wesentlichen Erkenntnisse der Strategieforschung.

Stellen Sie sich einmal die folgenden drei Fragen:

- Sind wir in einem Preismarkt oder in einem Qualitätsmarkt?

- Bieten wie im Vergleich zum Wettbewerb einen positiven Kundennutzen?

- Welche Qualitäts-Merkmale müssen verbessert werden, um die Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen? (nicht den Preis).

Im nächsten Blogbeitrag zeigen wir, wo und wie sich die Visualisierung für Preis- und Qualitätsmärkte unterscheidet.

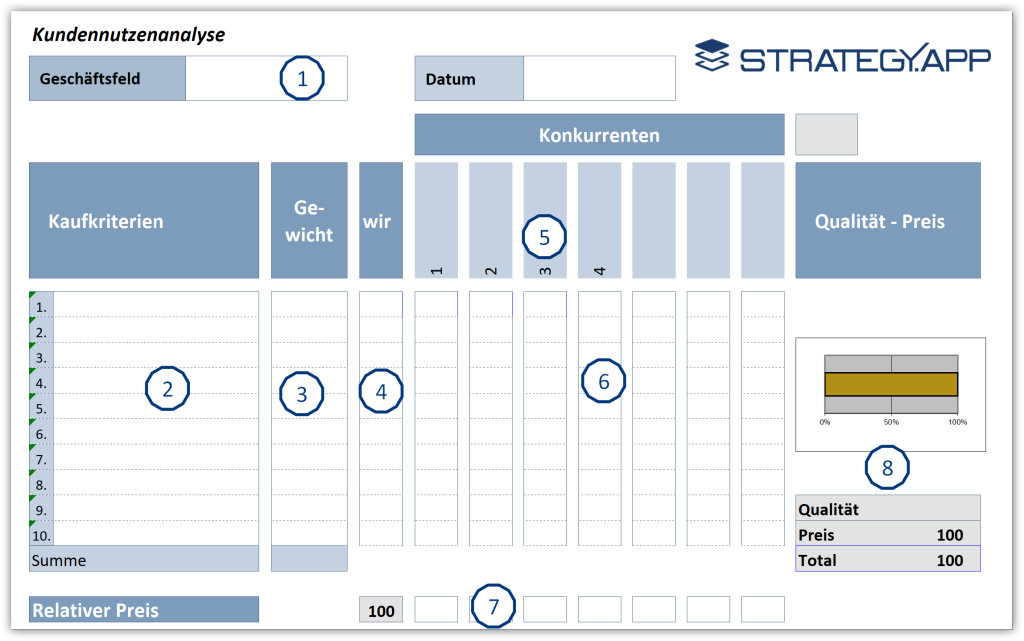

Wie wir der Kundennutzen messen

Wenn Sie die drei Fragen aus dem ersten Teil für einen Ihrer Käufe beantwortet haben, dann haben Sie den ersten Schritt bereits hinter sich. Wir gehen für diese Messung nämlich von den Kaufkriterien aus, von den kaufentscheidenden Produkt-, Service- und Image-Merkmalen. Diese setzen wir in Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten.

Vorgehen in 8 Schritten:

- Bestimmung des Strategischen Geschäftsfeldes/Segmentes:

Wir führen die Kundennutzenanalyse in der Regel für ein Geschäftsfeld oder ein Geschäftssegment durch. - Ermittlung der Kaufkriterien:

Versetzen Sie sich in die Lage eines typischen Kunden und stellen Sie sich folgende Frage: Welches sind die wichtigsten Kriterien für den typischen Kunden, um dieses Produkte zu kaufen? (Der Preis bleibt dabei vorläufig ausser Ansatz). - Gewichtung der Kaufkriterien:

Wir verteilen nun 100%-Punkte auf die ausgwählten Kaufkriterien. - Bestimmung der Konkurrenten:

Wir listen die vier bis fünf hartnäckigsten Konkurrenten in diesem Segment auf. - Bewertung des eigenen Unternehmens:

Wie gut erfüllt unser Angebot auf einer Skala von 1 bis 10 jedes dieser Kaufkriterien? - Bewertung der Konkurrenten:

Fragen Sie sich, wie erfüllt der jeweilige Konkurrent die einzelnen Merkmale? Besser, gleich gut oder weniger gut als wir selbst? - Ermittlung des relativen Preisniveaus:

Wie ist das Preisniveau von uns gegenüber dem der Konkurrenten? - Gewichtung zwischen Qualität und Preis:

Wie wichtig sind aus der Sicht des Kunden die erhobenen Merkmale/Kriterien im Verhältnis zum Preis bei einem Kaufentscheid.

Ergebnis

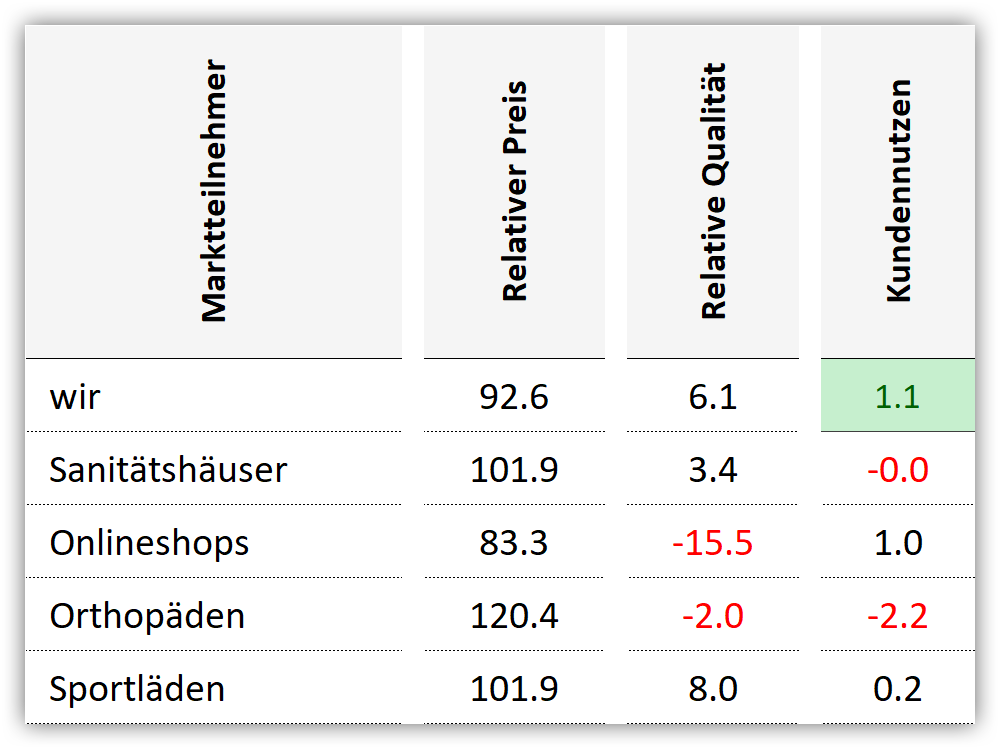

Mit ein paar Excel-Formeln wird der Kundennutzen daraus berechnet:

Im nächsten Beitrag zeigen wir Ihnen, wie wir diese Ergebnisse visualisieren und Massnahmen daraus ableiten. Anhand von Beispielen stellen wir damit die strategische Position unserer Angebote dar.

Bis nächste Woche

Ignaz Furger und Wolfgang Astecker

Strategie beginnt und endet beim Kunden!

Vor zwei Monaten kaufte ich mir ein Stand-up Board (SUP). Dabei spielte nicht nur die Verarbeitungs-Qualität eine Rolle, sondern auch Aspekte wie Aussehen, Design, Marke und Beratung des Verkäufers. Ich habe «Kaufkriterien» zusammengestellt, die für mich bei diesem Kauf eine Rolle gespielt haben. Es sind 7 an der Zahl, z.B. die Stabilität, die Schnelligkeit und das Design. Genaugenommen haben diese 7 Kriterien beim Kauf den Preis des gekauften Boards am besten gerechtfertigt. Am Schluss war es nicht das teuerste, aber preislich einiges über dem Durchschnitt – und ich bin immer noch überzeugt, für mich das beste SUP gekauft zu haben.

Was ist der Kundennutzen konkret?

Der Kunde steht im Fokus des Geschäftens. Er bezahlt die Rechnungen. Damit Kunden dies tun, erwarten sie sich Kundennutzen. Im Englischen heisst das treffend und einprägsam «Customer Perceived Value» – in Deutsch etwa «der vom Kunden wahrgenommene Nutzen». Es ist das, was der Kunde als Nutzen wahrnimmt – nicht was wir uns als Anbieter einreden oder vormachen.

Kundennutzen heisst also, dass die vom Kunden «wahrgenommenen» Vorteile den Preis übertreffen. D.h. ich bekomme mehr für das Geld, das ich ausgebe. Vielleicht wäre hier auch das Wort «Mehrwert» angebracht. Genauso wie ich es beim Kauf des SUP gemacht habe, kaufen auch alle anderen Kunden – indem sie die Vorteile (Kaufkriterien) gegenüber dem Nachteil (Preis) abwägen.

Der Kundennutzen ist meist ein Gefühl. Es ist das vom Kunden wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis eines Produktes oder einer Dienstleistung. Dieser Kundennutzen umfasst alle Einflussgrössen, die auf die Kaufentscheidung eines Kunden einwirken.

Typische Kriterien für den Kaufentscheid

Typische Kriterien für einen Kaufentscheid sind:

- die technische Qualität des Angebots

- das Aussehen oder Design

- die Funktionalität

- die Robustheit

- der Unterhalt

- die Anwendung

All das sind Eigenschaften des Produktes selbst. Weitere Kriterien, die auch eine Rolle spielen, sind sogenannte Servicemerkmale:

- die Lieferfähigkeit

- der Service

- die Beratung

- die Kulanz

Und meist getrennt davon: die Marke oder das Image der Angebotsfirma oder des Produktes. In diesem Zusammenhang redet man auch von Markentreue oder von Kundenbindung.

Preismarkt oder Qualitätsmarkt

Wir betrachten hier Kaufkriterien und Preis getrennt, denn der Preis ist eine andere Dimension. Es gibt zwei Extreme von Märkten: den Preismarkt und den Qualitätsmarkt.

Im Preismarkt spielt der Preis die überragende Rolle. Dies ist vor allem in reifen Märkten und in Massenmärkten der Fall. Die Qualität ist hier meist auch vergleichbar, d.h. es gibt kaum mehr herausragende Merkmale für den Kaufentscheid.

Anders ist es in Qualitätsmärkten: hier spielt der Preis eine untergeordnete Rolle. Dies ist in Luxusmärkten und in Nischenmärkten der Fall. Eine Luxusuhr kann gar nicht teuer genug sein. Dazwischen gibt es alle Schattierungen vom Verhältnis Preis zu Qualität.

Und jetzt kommt die gute Nachricht

Diesen Kundennutzen kann man messen.

Da im strategischen Denken und Handeln alles relativ ist, müssen wir das eigene Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten betrachten. Wir sprechen daher von der «relativen Qualität».

Dazu fangen wir gleich mit einem persönlichen Beispiel an. Beantworten Sie für sich die folgenden drei Fragen:

- Schreiben Sie die Kaufkriterien auf, die bei Ihrem letzten Kauf eine Rolle gespielt haben (alles ausser dem Preis, der kommt nachher).

- Gewichten Sie Ihre Kaufkriterien. Dazu verteilen Sie 100% auf alle Kriterien. Mehr als 20% für ein einzelnes Kriterium heisst, es ist sehr wichtig.

- Überlegen Sie sich, welche Rolle der Preis im Verhältnis zu den Kriterien spielt – ist er sehr wichtig oder spielt der Preis eine eher untergeordnete Rolle.

Wie man diesen Kundennutzen quantitativ messen kann, zeigen wir Ihnen im nächsten Beitrag.

Wir haben für Sie ein Whitepaper erstellt. Laden Sie jetzt Ihre persönliche Kopie «Kundennutzenanalyse» herunter

Wolfgang Astecker

Die 5 Aufgaben von Funktionalstrategien

Die Funktionalstrategien führen neben den klassischen Markt- und Geschäftsfeldstrategien immer ein bisschen ein Schattendasein. Erstens sind sie meist nicht im Blickfeld der Strategen im Unternehmen und zweitens gibt es für die Funktionalstrategien auch kein standardisiertes Vorgehen. Dabei erfüllen diese bestimmte Aufgaben, die für die Umsetzung der Strategie unumgänglich sind. Welches sind die Aufgaben von Funktionalstrategien?

5 Aufgaben der Funktionalstrategien

Die Funktionalstrategien übernehmen innerhalb der Unternehmensstrategie die folgenden 5 Aufgaben:

Konkretisierungsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … stellen die Schnittstellen zwischen den Geschäftsstrategien und dem operativen Management sicher

- … erstellen die funktionsspezifischen Rahmenvorgaben mit operativen Zielen und Massnahmen aus den strategischen Gesamtvorgaben und

- … definieren somit den operativen Planungsbedarf

Integrationsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … stimmen die Funktional-Inhalte mit den Strategien der anderen Gestaltungsobjekte im Sinne einer Wechselwirkung ab

- … stellen die funktional bedingten Veränderung der strategischen Geschäftslogik sicher

Koordinationsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … stimmen die Funktionalkonzepte untereinander ab

- … koordinieren vertikal z. B. die Markenpolitik zwischen Geschäft und Unternehmung

- … koordinieren horizontale die verschiedenen Inhalte, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen

- … klären die dominanten Funktionen (z. B. F & E in einem Pharmaunternehmen)

Kooperationsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … suchen nach Synergien durch Kooperation

- … verhindern Suboptimierung und Ressortegoismus

- … suchen Möglichkeiten gemeinsamer Ressourcennutzung

- … realisieren Ressourcentransfer

- … suchen nach externen Kooperationen

Selektionsaufgabe

- Die Funktionalstrategien …

- … legen die Investitionen, Kompetenzen und Fachkenntnisse fest, die sich aus der Strategie ergeben

- … definieren die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten für das operative Geschäft gegenüber der Unternehmung

- … wählen die Kernkompetenzen aus, um die Strategie umzusetzen

Überlegen Sie sich folgende Fragen:

- Liegen die Funktionalstrategien für die wichtigsten internen Abteilungen und Bereiche vor

- Sind die Funktionalstrategien nach einer gemeinsamen Struktur aufgebaut

- Werden die aufgeführten Aufgaben von den Funktionalstrategien wahrgenommen

Über das Vorgehen bei der Erarbeitung von Funktionalstrategien finden Sie einen separaten Beitrag: Funktionalstrategien

Wir haben für Sie eine Vorlage für die Ausarbeitung einer Funktionalstrategie zusammengestellt, die Sie kostenlos herunterladen und anwenden können:

… Funktionalstrategien mit der STRATEGY.APP

Funktionalstrategien

Während in den Geschäftsfeldstrategien die Sicht nach aussen gerichtet ist und die Kunden, Märkte und Produkte / Angebote behandelt werden, betrachten wir in den Funktionalstrategien die Innenseite eines Unternehmens. Die Aufgabe der Marktstrategien ist der Aufbau der Marktposition, die Funktionalstrategien machen die strategische Kostenposition des Unternehmens wettbewerbsfähig. Sie beschreiben dementsprechend die Aufgaben und Ziele der internen Bereiche und Prozesse. Die Funktionalstrategien (oder Funktionalkonzepte) werden auch interne Strategien genannt.

Sachlogisch folgt die Funktionalstrategie der Geschäftsfeldstrategie, d.h. sie nimmt die Anforderungen auf und erstellt daraus die Strategien für die Produktion, die Entwicklung, das Marketing und die IT. Dagegen kann eine ressourcenorientierte Strategie, die von den Kernkompetenzen ausgeht, kann die Vorgehensweise ohne weiteres umkehren und die Strategie ausgehend von den Kernkompetenzen erarbeiten.

Wir gehen hier vom Regelfall aus und beschreiben ein Vorgehen, das die Funktionalstrategien aus den Geschäftsfeldstrategien ableitet und daraus die strategischen Massnahmen definiert.

Somit beschreibt eine Funktionalstrategie den Beitrag der Funktion oder Bereiches zur Unternehmensstrategie. Dieses lässt sich darstellen mittels Ziele – Mittel –Massnahmen. Gleichzeitig wird auch die Rolle innerhalb der anderen Funktionen beschrieben.

Somit erhält ein Funktionalstrategie Input / Vorgaben von drei Quellen:

- Produkt – Markt / Geschäftsfeldstrategien (das sind die funktionalen Anforderungen aus den Grundstrategien)

- Anforderungen aus anderen Funktionen

- Interne Vorgaben und Ziele für Verbesserungen und Anpassungen (Change)

Die Funktionalstrategien werden damit zum zentralen Teil der Umsetzungsplanung. Sie fassen sämtliche Anforderungen zusammen, die wir im vorhergehenden Schritt aufgelistet haben und schaffen die Voraussetzung dafür, dass man die Strategie überhaupt umsetzen kann. Sie beinhalten den Grossteil der strategischen Massnahmen und/oder Projekte, deren Umsetzung dann in ihrer Gesamtheit gesteuert wird.

Die Ausarbeitung der Funktionalstrategien kann je nach Grösse und Anforderung einige Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen und einen eigenen Vorgehensprozess mit Arbeitssitzungen erfordern.

Liste möglicher Funktionalstrategien:

- Innovation: Forschungsstrategie – Entwicklungsstrategie

- Produktion: Fertigungsstrategie – Standortstrategie – Servicestrategie

- Material / Einkauf: Beschaffungsstrategie – Logistikstrategie

- Absatz / Verkauf: Marketingstrategie – Vertriebsstrategie

- Information / Kommunikation: IT-Strategie – Kommunikationsstrategie – Internetstrategie

- Finanzen: Wirtschaftlichkeitsstrategie – Finanzierungsstrategie

- Mitarbeiter – Stakeholder: Personalstrategie (HR) – Stakeholder Strategie

Wir haben für Sie eine Vorlage für die Ausarbeitung einer Funktionalstrategie zusammengestellt, die Sie herunterladen und anwenden können.

Zusätzlich erhalten Sie den kostenlosen Zugang zur STRATEGY.APP und unserer Experten-Community.

Für nur CHF 19.50/Monat erhalten Sie

Funktionalstrategien mit der STRATEGY.APP

Disruptive Innovation

Das Konzept der disruptiven Innovation wurde im Jahre 1995 von J. L. Bower / C. M. Christensen aufs Tapet gebracht. Sie nannten es auch «die Innovation von unten»

Quelle: J. L. Bower / C. M. Christensen: Disruptive Technologies: Catching the Wave, HBR, 1995.

Unter «disruptiven Innovationen» versteht man ein bestimmtes Aufkommen von neuen Technologien, Anwendungen oder Methoden. Damit werden Produkte oder Dienstleistungen verbessert und althergebrachte Produkte schliesslich verdrängt und abgelöst. Meist entstehen dabei auch neue Märkte.

Der Prozess weist ein klares Muster auf: Etablierte Unternehmen greifen Innovationen nicht oder zu spät auf. Aufstrebende junge Unternehmen entwickeln die neuen, oft noch weniger leistungsfähigen Produkte. Damit dringen sie zuerst in kleine neue Märkte ein, um dann in den Markt der Branchenführer einzudringen. Wenn dann etablierte Unternehmen die Innovation aufgreifen, finden sie sich häufig bereits weit im Rückstand. Oft werden sie gar aus dem Markt verdrängt.

Warum etablierte Unternehmen disruptive Innovationen verpassen

Etablierte Unternehmen sind auf die bestehende aktuelle Bedürfnisbefriedigung Ihrer Kunden fokussiert. Sie konzentrieren sich auf die Verbesserung der bestehenden Technologien («sustaining innovations»). Die Kunden wollen vorerst häufig die neuen Technologien noch nicht.

Neue, disruptive Innovationen sind meist zu Beginn weniger leistungsfähig, auf einen neuen, kleineren Markt ausgerichtet. Damit sind sie für etablierte Unternehmen nicht interessant. Der Fokus richtet sich darauf, die bestehende Kundschaft zu versorgen und die bestehenden Produkte zu verbessern. Das verhindert, dass Ressourcen für unsichere Innovationen zur Verfügung gestellt werden.

Beispiele

- Chemische Fotografie – Digitale Fotografie

- CD, DVD – Herunterladbare digitale Inhalte

- USB Flash Drives – Cloud Computing

Anwendung

Selbst wenn Unternehmen das Aufkommen disruptiver Innovationen erkennen, schaffen sie es häufig nicht, entsprechend auf die Bedrohung zu reagieren. Als Schlüssel für das Angehen der Problematik schlagen Bower / Christensen vor, strategisch wichtige disruptive Innovationen in separat zu managen. Damit werden unternehmerische Vorstösse in neue Märkte ohne den Druck der etablierten Organisation möglich. Dieses Vorgehen erinnert an Peter Druckers Empfehlungen zum Innovationsmanagement (Innovation and Entrepreneurship, 1985).

Methode (Bower / Christensen)

- Abklären, ob eine Innovation disruptiv oder sustaining ist und welche unter den disruptiven Innovationen eine Bedrohung darstellt. Zu deren Erkennen sollte ein Unternehmen ein systematisches Vorgehen haben.

- Definieren der Bedeutung der disruptiven Technologie. Der Fehler vieler Unternehmen besteht darin, dass sie die falschen Fragen stellen werden und das falsche Kundensegment befragen.

- Den anfänglichen Markt für die disruptive Innovation lokalisieren. Herkömmliche Marktanalysen sind dabei nicht hilfreich. Dazu sind Versuche zu Produkten und Märkten notwendig.

- Die Zuständigkeit für den Aufbau eines Geschäfts für disruptive Technologien ist in eine unabhängige Organisation zu legen. Kleine Teams arbeiten frei von den Zwängen der Hauptorganisation. Diese Strategie wird meist falsch verstanden. Eine separate Organisation eignet sich nur dann, wenn die disruptive Innovation noch niedrige Ergebnisse hat und ein neues Kundensegment anspricht.

- Die disruptive Organisation unabhängig halten: Etablierte Unternehmen können nur durch das Aufstellen kleiner Organisationen aufkommende Märkte dominieren. Die Integration von disruptiven Innovationen, auch wenn sie einmal profitabel sind, kann desaströs sein (Kampf um Ressourcen; Frage, wann welches Produkt kannibalisieren).

Haben Sie eine Strategie für Ihr Unternehmen?

4 x 4 Fragen zum Stand Ihrer Unternehmensstrategie

Unsere Strategie ist 10% Wachstum bei 10% Gewinn! Das ist die Antwort, die ich von einem CEO eines grossen Schweizer Unternehmens zur Frage der Strategie bekommen habe.

Als ich dann weiter nachgehakt habe, wie diese sogenannte Strategie im Unternehmen verankert ist, stellte sich heraus, dass diese den meisten Mitarbeiter unbekannt war. Es fehlten aber auch die wesentlichen Bausteine, die das Gerüst einer Strategie ausmachen und mit denen eine Strategie umgesetzt und dauernd weiterentwickelt und angepasst werden kann.

Solche Bausteine sind unter anderem:

- klar abgegrenzte strategische Einheiten (Geschäftsfelder),

- strategische Kennzahlen und Ziele z.B. zu Marktposition, Kostenposition, Agilität und Innovationsfähigkeit

- Umsetzungsinitiativen oder Projekte mit festen Rollen und Verantwortlichkeiten

- einen eigenständigen Geschäfts-Prozess der strategischen Planung,

- die laufende Anpassung, damit Ihr Unternehmen agil bleibt

- und vor allem die Einbindung der Mitarbeiter (siehe dazu unsere 10 Thesen: Mitarbeiter sind die besten Strategen!).

Wir haben für Sie eine kleine Checkliste mit 4 x 4 Fragen zusammengestellt, mit der Sie einen ersten Eindruck bekommen können, wie es um die Strategie Ihres Unternehmens steht:

Die Strategietools SWOT – BSC – BMC im Kontext der Strategieentwicklung

Erst im Zusammenspiel entwickeln die SWOT, die BSC und die BMC ihre volle Kraft.

Die SWOT als Resultat der Ausgangslage

Die BMC als Basis für die Stossrichtungen

Die BSC als Steuerung der strategischen Ziele

Die SWOT

Unter all den vielen strategischen Tools ist die SWOT immer noch die Nummer 1. Kaum jemand, der sich mit Strategieentwicklung befasst, kommt um dieses Instrument herum.

Die SWOT steht für Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats oder zu deutsch: Stärken – Schwächen – Chancen – Gefahren.

Dabei kann die SWOT sowohl als Einzelinstrument angewandt werden als auch zusammen mit anderen Tools. Als Einzelinstrument werden die einzelnen Elemente aus dem Stand oder aus dem Kopf aufgelistet, geordnet und in einer SWOT-Matrix dargestellt. Wird diese von erfahrenen Mitarbeitern erstellt, die das Unternehmen gut kennen, trifft man damit ohne weiteres 80% der Gegebenheiten.

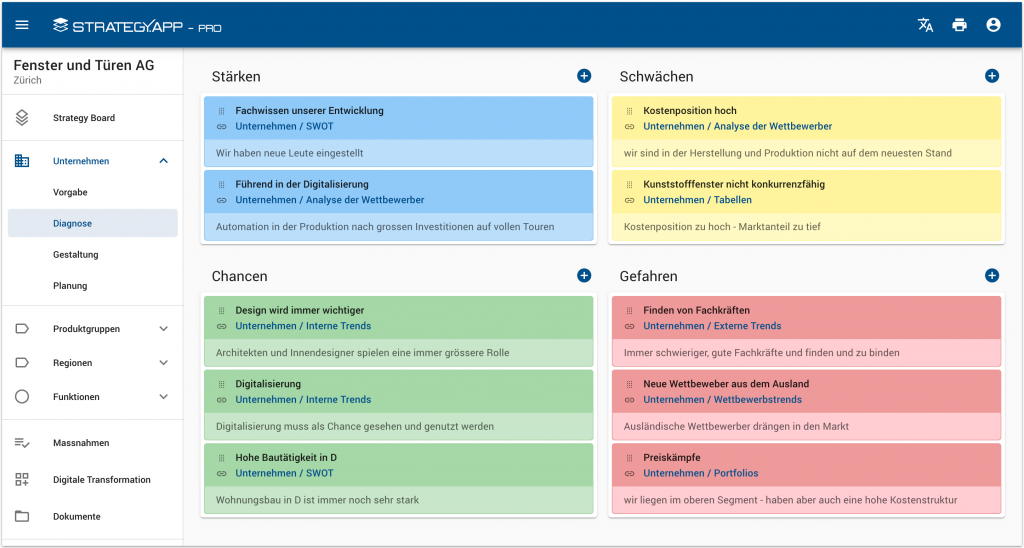

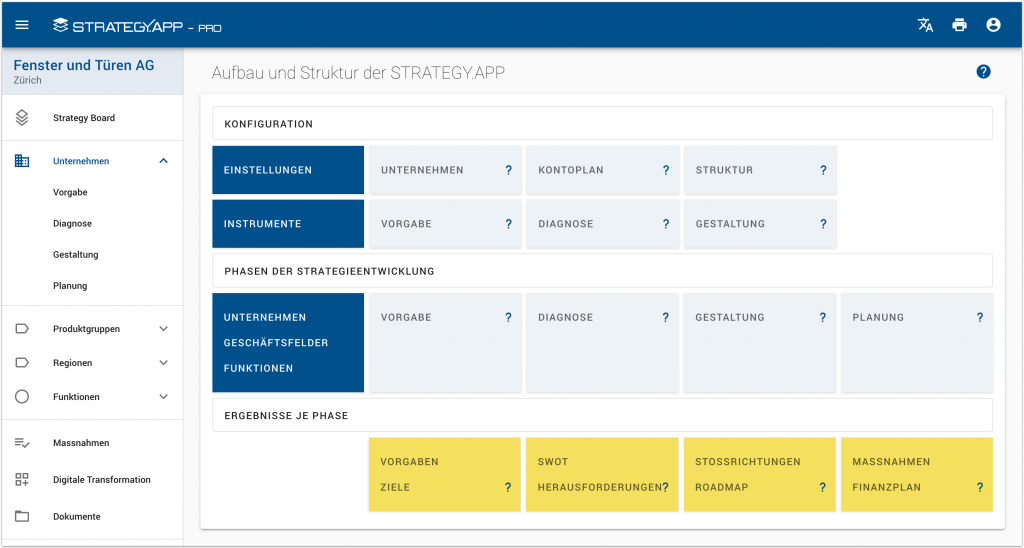

Im Zusammenhang mit anderen Instrumenten sieht es etwas anders aus. Hier nimmt die SWOT eine Sonderstellung ein. Sie ist nicht einfach ein weiteres Instrument, sondern das Ergebnis aus allen anderen Tools. In der STRATEGY.APP haben wir das wie folgt dargestellt:

Aus den einzelnen Analyse-Tools werden SWOT-Elemente abgeleitet. Am Schluss haben wir eine SWOT-Matrix, die analytisch hergeleitet ist und für jedes Element haben wir die Quelle.

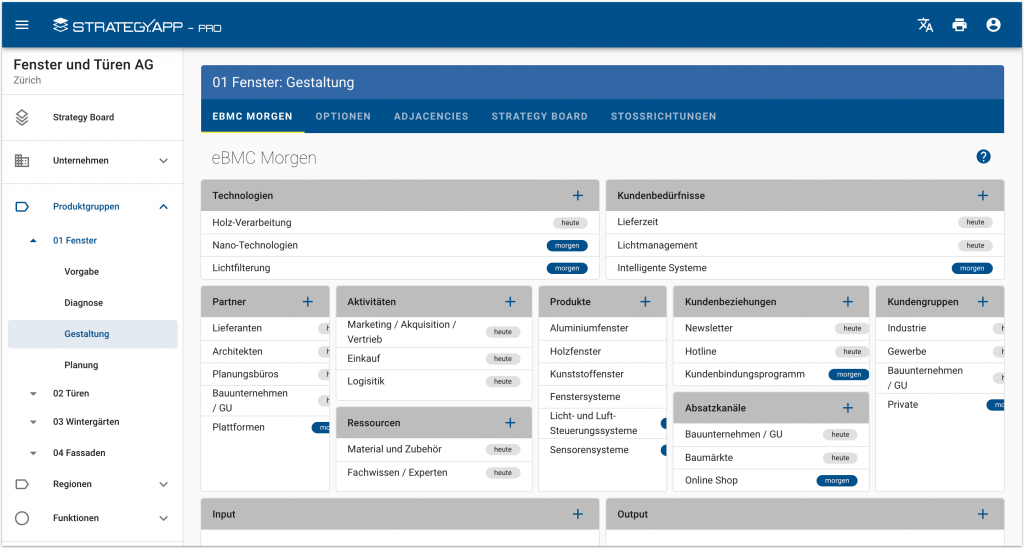

Die Business Model Canvas, abgekürzt die BMC

Osterwalder hat im Jahre 2010 (ja, es ist schon 10 Jahre her) für die Darstellung eines Geschäftsmodell eine sogenannte Canvas gewählt. Damit wird das Geschäftsmodell eines Unternehmens oder einer Geschäftseinheit auf einer Seite plastisch dargestellt.

Wir haben diese Canvas um zwei wesentliche Elemente ergänzt:

- die Schlüsseltechnologien (key technologies) und

- das Kundenbedürfnis (als Synonym mit Kundenwunsch, Kundenproblem)

und nennen sie darum auch die eBMC, für erweiterte Business Model Canvas.

Dieses Instrument dient aber nicht nur als Darstellung des bestehenden Geschäfts, sondern auch als Basis für zukünftige Tätigkeiten. In der STRATEGY.APP taucht es als in der Gestaltung der Strategie noch einmal auf, um neue Ideen und Optionen einzufügen.

Daraus lassen sich dann strategische Stossrichtungen ableiten. Diese werden beschrieben, mit Zielen versehen, um daraus konkrete Massnahmen abzuleiten.

Whitepaper eBMC herunterladen:

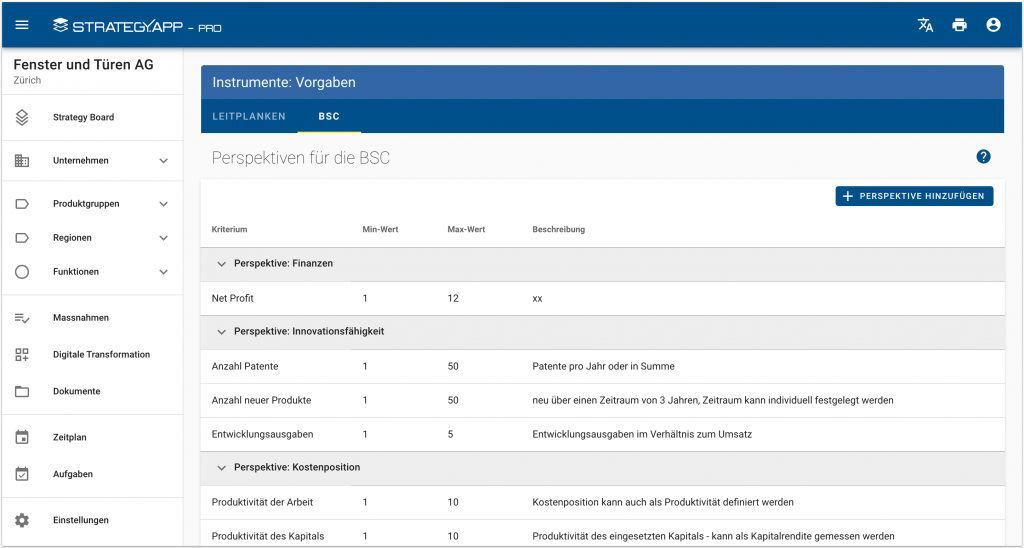

Die Balanced Score Card, abgekürzt BSC

Auch die BSC ist schon in die Jahre gekommen. Kaplan/Norton haben unter dem Namen «Balanced Score Card» ein Zielmodell entwickelt, mit dem strategische Vorgaben erstellt werden. Die BSC kontrolliert und verfolgt diese Ziele. Das Instrument hat auch den Vorteil, dass es auch einer Seite übersichtlich dargestellt werden kann.

In der Strategieentwicklung taucht das Instrument somit ganz am Anfang auf, um die Ziele vorzugeben. Danach begleitet es die Umsetzung, indem es die Ziele kontrolliert. Bei Bedarf kann die Strategie angepasst werden.

In der STRATEGY.APP ist die BSC auf Unternehmensebene eingebaut. Die Dimensionen und Ausprägungen können wir frei definieren. Als Ausgang legen wir die sechs strategischen Erfolgsfaktoren der St. Galler-Schule fest:

- die Innovationsfähigkeit

- die Kundenzufriedenheit

- die Marktposition

- die Kostenposition

- die Knowledge-Position

- die finanziellen Ergebnisse

Viele Strategen wenden diese drei Tools einzeln an. Aber erst in der Kombination entfaltet sich die volle Stärke dieser Tools, wenn sie zusammen in der Strategieentwicklung eingesetzt werden.

Die STRATEGY.APP

Die STRATEGY.APP nutzt die Stärken von SWOT – BSC und BMC und lässt sie im richtigen Kontext zusammenspielen.

Interessiert? Im Webinar erzählen wir Ihnen mehr über STRATEGY.APP:

Strategische Massnahmen

Massnahmen heisst nicht

„Wer macht was bis wann“

(und hört dann auf, zu machen)

sondern

„WER HAT WAS BIS WANN ERLEDIGT“.

Rund 70% der Strategien werden nicht umgesetzt; sie enden in Ablagen und Archiven oder fristen ihr Dasein in den Tiefen eines Datenfriedhofs. Woran liegt das? Unsere Erfahrung zeigt, dass zwischen einer guten Strategie und deren Umsetzung noch ein ganzes Stück Arbeit liegt. Während in der Analysephase attraktive Diagramme mit Auswertungen erstellt wurden und in der Gestaltungsphase die Kreativität freien Lauf hatte, steht nun die Planung der Umsetzung an – und das ist Knochenarbeit!

Es gibt zwei Gründe, weshalb die Umsetzung oft scheitert:

- Die Strategie selber ist nicht konsistent. D.h. die strategischen Herausforderungen und die strategischen Stossrichtungen sind nicht aufeinander abgestimmt. Es gibt Lücken. Dies können Herausfordeerungen sein, die nicht berücksichtigt werden oder Stossrichtungen, die ins Leere laufen. Siehe dazu unseren Beitrag StrategyBoard in diesem Blog.

- Die Massnahmen werden falsch aufgesetzt: Dabei geht es darum, die Strategie auf den Boden zu bringen und ihr die notwendige Bodenhaftung zu geben – sonst fliegt sie bald einmal davon wie ein Luftballon.

Für die Umsetzung der Strategien empfehlen wir daher, drei Elemente zu unterscheiden:

- Das Herleiten der Massnahmen aus den Stossrichtungen oder aus den Herausforderungen

- Der Einsatz der Massnahmenliste als strategisches Führungsinstrument

- Das Projektmanagement für die operative Umsetzung von klar definierten Projekten

Ad 1: Herleitung von Massnahmen

Es ist meist nicht möglich und auch nicht notwendig, alle Massnahmen bin ins letzte Detail auszuarbeiten. Wir empfehlen deshalb ein pragmatisches Vorgehen. Es ist wie beim Wandern in den Bergen: sehen wir mal zu, dass wir bis zur ersten Anhöhe kommen und dann sehen wir weiter – im wahrsten Sinne des Wortes.

Es gibt Massnahmen, die kann man in Form von Zielen direkt in die Linie geben – z.B. die Erhöhung des Absatzes durch gezielte Aktionen oder die Einsparung von Kosten. Andere erfordern eine zusätzliche Analyse und die Ausarbeitung eines konkreten Projektplans. Im zweiten Fall werden wir erstmal diese Ausarbeitung und die Verabschiedung als Massnahme festhalten.

Die Regelmässige Überprüfung der Umsetzung beinhalten nicht nur eine Fortschrittskontrolle, sondern auch die weitere Ausarbeitung der Massnahmen – eben von der Anhöhe aus, von der man wieder weitersehen kann, um das Beispiel der Bergwanderung aufzunehmen. Zum Thema strategisches Controlling werden wir ein separates Whitepaper verfassen.

Ad 2: Massnahmenliste als Führungsinstrument

Die Massnahmenliste ist das Herzstück der Strategieumsetzung. Das Instrument ist erst wirksam, wenn alle hier aufgeführten Massnahmen in der operativen Linie und in der Berichterstattung verankert sind. Wenn die Massnahmen, sowohl die strategischen als auch die operativen, einmal in der Organisation verteilt und eingebettet sind, ist die Massnahmenliste ein probates Instrument, um die Umsetzung zu begleiten und im gegebenen Fall auch zu steuern.

Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat sind daran interessiert, ob und wann die Ziele erreicht werden, ob wir bei der Umsetzung auf dem Weg sind und ob es Hindernisse oder Probleme gibt. Bei Problemen erwartet die Geschäftsleitung einen Lösungsvorschlag in Form einer Entscheidungsvorlage:

- Werden mehr Ressourcen benötigt?

- Muss der Zeitplan angepasst werden?

- Müssen die Ziele angepasst werden?

Ad 3: Operatives Projektmanagement

Für die Umsetzung von klar definierten Massnahmen wird das operative Projektmanagement eingesetzt. Dies kann z.B. der Bau einer neuen Produktionsanlage sein. Investitionen und Zeitplan müssen vorgegeben und über die Zeitachse kontrolliert umgesetzt werden.

Massnahmen, deren Verlauf, Dauer und Ergebnis nur grob umrissen werden kann, werden am besten mit der OKR-Methode in Angriff genommen. Mehr dazu in unserem nächsten Beitrag.

Hinweis 1:

- Die Summe der Massnahmenziele muss nicht gleich dem Ziel der Stossrichtung sein, denn eine operative Massnahmenliste, die sich über mehr als 2 – 3 Jahre erstreckt, können Sie gleich im Abfallkübel entsorgen. Nach spätestens einem Jahr wird sie obsolet.

- Legen Sie die Ziele für die Massnahmen soweit in die Zukunft fest, als sie operativ überprüft werden können. Im jährlichen Strategiereview passen Sie die Strategie mitsamt den Massnahmen wieder neu an (Siehe dazu Whitepaper – der Strategiereview).

Hinweis 2:

- Unterteilen Sie in operative und strategische Massnahmen. Die operativen Massnahmen werden zur Umsetzung an die Linie gegeben, währenddem für die strategischen Massnahmen meist nicht von der Linie übernommen werden können, da sie Zusatzaufgaben beinhalten. Sie verändern die Struktur oder die Systeme und schaffen die Voraussetzungen für die Umsetzung der Strategie.

Und was ist mit OKR?

OKR ist das Thema der Stunde, wenn es um die Umsetzung von Strategien geht. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten und der Flexibilität der Methode. In einem nächsten Beitrag werde ich mehr davon berichten.

Wir haben für Sie hier eine praktische Tool vorbereitet, dass Sie herunterladen können (xls):