Handbuch Unternehmensstrategien 3

Structure follows Strategy hat der berühmte Management-Guru Peter Drucker schon vor vielen Jahren formuliert. Wir gehen auch heute noch davon aus, dass zuerst die Strategie zumindest in den Grundzügen stehen muss, um dann die Organisation danach auszurichten.

Im Folgenden skizzieren wir Ansätze, wie Sie die organisatorische Anpassung und die Umsetzung der Strategie erfolgreich angehen können. Wir gehen aus vom klassischen strategischen Controlling, das die Steuerung der Umsetzung in die Hand nimmt.

Alle Aspekte der Strategieentwicklung werden eingehend anhand der STRATEGY.APP vorgestellt und erklärt – mit vielen Vorlagen und praktischen Beispielen zum Downloaden.

Band 3: Organisation und Umsetzung

In Band 3 zeigen wir auf …

- … wie Sie die Organisation auf die Strategie absteimmen

- … wie die strategische Arbeit dauerhaft in Ihrem Unternehmen verankert wird

- … wie Sie ein schlankes und praktisches strategisches Controlling aufbauen

- … wann Sie die Massnahmen in Projekten abarbeiten und wann Sie OKR einsetzen

- … wie Sei den Prozess der Umsetzung aufsetzen

- … wie Sie Ihre Mitarbeiter in den Strategieprozess und die Umsetzung mit einbinden

- … Wie Sie Ihre Strategie fortlaufend verfeinern, ausbauen, anpassen und zur «Real Time Strategy» gestalten

Format: Ebook PDF, 74 Seiten

Handbuch Unternehmensstrategien 2

Im zweiten Band stellen wir die Grundsätze der Strategieentwicklung vor. Es sind Gesetzmässigkeiten wie die Erfahrungskurve und die davon abgeleitete «Economies of Scale», die Komplexitätskurve im Zusammenhang mit der ABC-Analyse sowie Erfolgsptenziale wie z.B. Marktposition und Kostenposition.

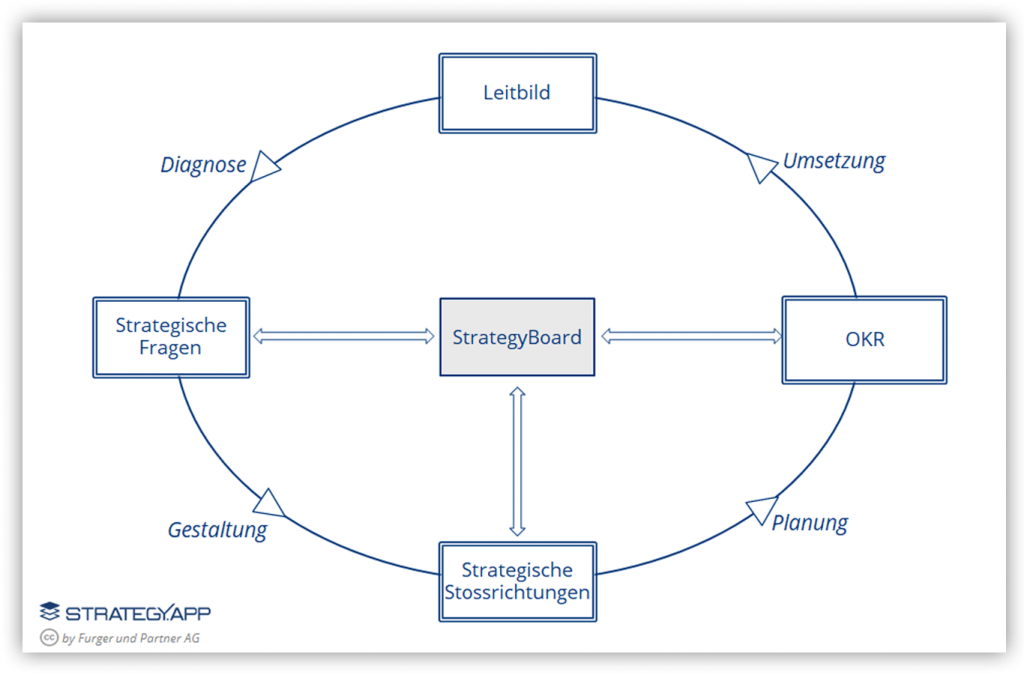

Dann kommen wir zu den gängigsten Instrumente, die in der Strategieentwicklung eingesetzt werden. Hier geht es z.B. um den Zusammenhang zwischen Diagnose, SWOT und Hauptherausforderungen. sowie dem Bindeglied zwischen Diagnose und Gestaltung, dem StrategyBoard.

Band 2: Unternehmensstrategien – Grundsätze und Instrumente

In diesem Band 2 zeigen wir auf …

- … was die strategischen Gesetzmässigkeiten der Strategieentwicklung sind

- Die Erfahrungskurve

- Die Komplexitätskurve

- Die Substitutionskurve oder S-Kurve

- Disruption oder Innovation von unten

- … welche strategischen Steuerungsgrössen und Erfolgspotenziale sinnvoll eingesetzt werden

- … welches die gängigsten Instrumente für die Strategieentwicklung sind

- Phase Vorgaben:

- Leitbild, Mission, Vision und Vorgaben der strategischen Ziele mit der BSC

- Phase Diagnose:

- Trendanalyse, Wettbewerbs-/Marktanalyse, Kundennutzenanalyse, SWOT und Hauptherausforderungen

- Phase Gestaltung:

- Marktplatz, Adjacencies, Geschäftsmodelle und Stossrichtungen

- Phase Planung:

- Roadmap, Finanzplan und Massnahmen

- Umsetzung:

- Projektmanagement und OKR (Objectives and Key Results)

Format Band 2: Ebook PDF, 86 Seiten

Handbuch Unternehmensstrategien 1

Unter dem Titel «Unternehmensstrategien» liegt eine praktische Anleitung in drei handlichen Bänden vor, speziell geschrieben für KMU. Diese unterstützt Sie dabei, zusammen mit den Mitarbeitern Ihre Unternehemnsstrategie zu entwickeln.

Alle Aspekte der Strategieentwicklung werden eingehend anhand der STRATEGY.APP vorgestellt und erklärt – mit vielen Vorlagen und praktischen Beispielen zum Downloaden.

Band 1: Unternehmensstrategien – Prozesse und Vorgehen

In Band 1 stellen wir dar …

- … was eine Strategie ist und was sie leisten muss – und was noch keine Strategie ist

- … wie der strategische Planungsprozess aussieht – Strategieentwicklung – Strategieumsetzung – Strategisches Controlling

- … wie Sie die bestehenden Unterlagen und Elemente der Strategie bewerten – mit Hilfe des StrategyBoard

- … wie Sie ein Strategieprojekt aufsetzen und wie Sie die Strategie am Leben erhalten – Real Time Strategy

- … was die konkreten Schritte einer Strategieentwicklung sind, dargestellt anhand der STRATEGY.APP

- … welche praktischen Vorgehensmodelle für die Strategieentwicklung zur Auswahl stehen – vom detaillierten Prozess bis zur Kurzstrategie

Format Band 1: Ebook PDF, 74 Seiten

Instrumente für die Strategieentwicklung

Seit längerer Zeit stellen wir über unsere Website Anleitungen und Instrumente für die Strategieentwicklung zur Verfügung. Pro Woche werden im Schnitt drei bis fünf Dateien und Whitepapers heruntergeladen – und das ohne gezielte Werbung.

Die Themen, die am meisten interessieren sind der Strategieprozess und die Funktionalstrategien, wie z.B. HR-Strategie oder Produktionsstrategie. Diese beiden Fragestellungen machen ungefähr die Hälfte der Downloads aus. Weitere oft nachgefragte Inhalte sind OKR (Objectives & Key Results), Tools für den Strategie-Setup und Wettbewerbsanalysen. Was aber interessanterweise fehlt, ist der Kundennutzen. Dabei ist doch der Kundennutzen das, was ein Geschäftsmodell erst zum Laufen bringt.

Ganz aus dem Rahmen fallen Themen wie BSC (Balanced Score Card) und BMC (Business Model Canvas). Die Zukunft wird zeigen, ob mit OKR das gleiche passiert, was heissen würde, dass es auch nur eine weitere Modeerscheinung ist.

Der Kundennutzen

Wir sind daran, das Angebot neu zu überarbeiten und werden ab Februar monatlich ein Thema präsentieren. Und anfangen werden wir, wie könnte es anders sein, mit dem Kundennutzen. Das ist nun mal eines der wichtigsten Instrumente für die Strategieentwicklung. Sie bekommen einen ausführliche Anleitung sowie die Darstellung eines Beispiels, das wir mit der STRATEGY.APP erstellt haben. Gleichzeitig bekommen Sie den Zugang zur STRATEGY.APP zu einem absoluten Spezialpreis, damit Sie das Instrument jeweils gleich selbst ausprobieren und für Ihr Unternehmen einsetzen können.

Vorschau

Folgende Themen sind in Vorbereitung und werden im Monatsrhythmus für Sie zum Downlad bereitgestellt:

- Funtionalstrategien

- Methode und Anleitung zur Erstellung von Funktionalstrategien

- Strategieprozess

- Vorgehensweisen bei der Strategieentwicklung – von der Kurzstrategie über den ausgefeilten Strategieprozess bis zur Real Time Strategy

- Geschäftsfeldstruktur

- Methode und Checkliste zur Unterteilung eines Unternehmens oder einer Organisation in strategische Einheiten

- OKR (Obejctives & Key Results)

- Die neue Methode für die erfolgreiche Umsetzung von Strategien

- StrategyBoard

- Wie überprüfen wir die Konsistenz und Robustheit einer Strategie?

StrategieKompakt

Und warum nicht gleich wieder einmal die Strategie überprüfen? Mit der Methode «Strategie Kompakt» erstellen Sie in zwei Tagen das Gerüst einen robusten Strategie. Hier finden Sie das eBook zum Herunterladen:

Ich freue mich jetzt schon auf viele Feedbacks und interessante Diskussionen.

Bis demnächst.

3 Gründe, warum Strategien scheitern

Je nachdem, wen die Schreiber gerade zitieren, werden 70% oder 90% der Strategien nicht umgesetzt, was immer das heisst; und dann präsentieren sie DIE Lösung. Das ist Symptombekämpfung und die Frage, WARUM die Strategie scheitert, wird selten gestellt, geschweige denn beantwortet. Und da wollen wir ansetzen:

Warum scheitern Strategien?

Normalerweise suchen sie die Gründe in der Umsetzung, und da lassen deren sich viele finden z.B.

- … fehlen die notwendigen Ressourcen dazu

- … die Struktur bzw. Organisation ist nicht auf die Umsetzung einer neuen Strategie ausgerichtet

- … fehlendes Know-how, nicht die richtigen Leute, auch in der Führung

- … zu wenig Bereitschaft der obersten Führung, die Ressourcen und Investitionen zu genehmigen und freizugeben

- … die sofortige Rückkehr nach der «Strategie-Übung» (!) zum operativen Business, das ja (viel) wichtiger ist, um den Cashflow zu erarbeiten

- ..

Und dazu gibt es genauso viele Lösungen. Wenn gar nichts mehr geht versucht man es mit Change-Management.

Es liegt aber nicht nur an der Umsetzung, es gibt Gründe, die eine Strategie von vornherein zum Scheitern verurteilen!

Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Strategieentwicklung und habe Hunderte von Unternehmen kennenlernen dürfen. Dabei ging es meistens um das Thema Strategie: Strategien erarbeiten, Strategien überprüfen, Strategien neu ausrichten, Strategien umsetzen waren die Aufgaben, die wir als Berater von der Geschäftsführung bekommen haben. Wir haben versucht, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu bearbeiten und zu erledigen. Es versteht sich, dass auch diese Strategien nicht alle umgesetzt wurden – oder werden konnten.

Mit der Zeit hat sich ein Muster entwickelt und immer mehr bestätigt:

Es gibt 3 Arten von Strategien, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.

1. Die Strategie ist nicht konsistent und damit nicht robust

Das heisst, dass die Stossrichtungen nicht oder nur teilweise auf die strategischen Herausforderungen des Unternehmens eingehen. In diesem Fall brauchen Sie mit der Umsetzung gar nicht anzufangen, denn sie ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.

2. Die Strategie wird von oben vorgegeben

Das heisst, die Mitarbeiter, die sie umsetzen sollen, wurde nicht eingebunden, verstehen die Strategie nicht und sind dann meist nur aus monetären Gründen motiviert. Bei den ersten Schwierigkeiten geben sie auf.

3. Die Strategie wird als ein starrer Plan verstanden

Das heisst, das Unternehmen ist nicht fähig, auf Veränderungen zu reagieren und die strategische Ausrichtung anzupassen. Auch hier laufen die Bemühungen bei der ersten grossen Veränderung von aussen ins Leere und alles muss neu aufgesetzt werden.

In unseren nächsten Beiträgen gehen wir detailliert auf die drei Voraussetzungen ein, die eine Strategie erfüllen muss, bevor wir die Umsetzung in Angriff nehmen. Den ersten Beitrag zum Thema Konsistenz und Robustheit finden Sie unter:

Erste Voraussetzung: Robuste Strategien

Braucht es für OKR eine Strategie?

Was ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit mit OKR (Objectives and Key Results)? Braucht es dazu eine Strategie? Oder reicht eine Vision, die vom CEO vorgetragen wird? Können die Mitarbeiter eigene Visionen verfolgen? An was kann oder muss sich OKR orientieren? Und wenn es eine Strategie braucht, was ist dann mit Strategie überhaupt gemeint? Wie sieht eine solche Strategie aus?

Wir haben dazu eine klare Meinung, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten:

Ja, unbedingt! Um OKR effektive und effizient einzusetzen, braucht es eine robuste und konsistente Strategie als Fundament.

Die bekannte Unternehmensberaterin Christiane Gebhardt bringt es auf den Punkt:

Ohne einen stabilen Strategie-Prozess ist OKR kontraproduktiv.

Was ist nun eine robuste und konsistente Strategie?

Rumelt beschreibt in seinem Klassiker «Good Strategy – Bad Strategy» was eine gute Strategie ausmacht. Er beschreibt dort auch, was noch keine Strategie ist und auch, was eine schlechte Strategie ist – eben «Bad Strategy». Es ist nicht einfach das Fehlen einer guten Strategie, sondern vielmehr das Ergebnis von Missverständnissen und Führungsdefiziten. Merkmale schlechter Strategien sind: (2) fehlender Bezug zu den Herausforderungen (3) Verwechslung der Ziele mit der Strategie und (4) falsche strategische Ziele. Auch genügt es nicht, eine mehr oder weniger konkrete Vision vorzugeben, um dann direkt in die Formulierung von OKR einzusteigen.

Wir habe dies in früheren Blog-Beiträgen im Detail beschrieben: Good Strategy – Bad Strategy I

Gute Strategien

Eine Gute Strategie, die robust und konsistent ist, hat folgende Bestandteile:

- Ein Leitbild

- Das Leitbild beinhaltet eine Vision, eine Mission und die für das Unternehmen verbindlichen Werte

- Die Klarheit der Ausgangslage

- Diese sind die konkreten strategischen Fragen, die mit einer Strategie angegangen werden müssen. Eine SWOT allein genügt nicht, sie ist aber die Basis für die Strategischen Fragen, manchmal auch als strategischen Herausforderungen bezeichnet.

- Konkrete strategische Stossrichtungen

- Fünf bis sieben Stossrichtungen reichen aus, um Ihre Strategie klar und konkret zu beschreiben und mit Zielen zu versehen.

- Die Kongruenz zwischen den strategischen Fragen und den strategischen Stossrichtungen

- Mit dem StrategyBoard steht für diese Überprüfung ein erprobtes Instrument zur Verfügung (agileSTRATEGYBOARD or «the sharp end of the strategy»)

Und hier kommt OKR …

- Die dazu passenden Massnahmen –

- Jetzt können Sie die Strategie mit OKR abbilden und in die Umsetzung geben.

In einem der folgenden Beiträge beschreiben wir das Vorgehen, wie Sie aus den Stossrichtungen in die OKRs kommen. Dazu haben wir für Sie auch eine Excel-Vorlage erstellt, das Sie direkt einsetzen können – vorausgesetzt, Sie haben, wie oben beschrieben, Hausaufgaben gemacht.

4 Fragen

Bevor Sie sich nun ins Abenteuer OKR stürzen, beantworten Sie die folgenden vier Fragen:

- Ist das Leitbild allen bekannt? Sind Mission, Vision und Werte erarbeitet?

- Kennen Ihre Mitarbeiter die strategischen Fragen, die sich für das Unternehmen stellen?

- Sind die Strategischen Stossrichtungen erarbeitet, mit Zielen versehen und kommuniziert?

- Sind Robustheit und Konsistenz, d.h. der Abgleich der strategischen Fragen mit den Stossrichtungen sichergestellt?

Wenn Sie alle vier Fragen mit «Ja» beantworten können, dann sind Sie mir Ihrem Unternehmen bereit und können loslegen, wenn nicht, dann hilft ihnen unser neues Buch StrategieKompakt weiter. Es ist die perfekte Anleitung, um die Voraussetzungen für eine erfolgreichen Einsatz von OKR zu schaffen.

DAS SPIELFELD SAUBER ABSTECKEN

Gastbeitrag von Reto Stuber

Häufig wird so getan, als ob der Strategieprozess zu 100% ergebnisoffen und nur den Resultaten einer objektiven Analyse verpflichtet sei. Die Realität sieht anders aus: Gewisse Themen sind in Tat und Wahrheit «top-gesetzt» – andere sind «tabu». Damit können wir das Spielfeld für die Strategie abdecken. Ignorieren wir solche Informationen, kreieren wir unnötigen Aufwand und Frustrationen.

Mein Plädoyer gleich zu Beginn:

Es lohnt sich, zu Beginn des Strategieprozesses Energie in das zweckmässige Abstecken des Spielfeldes und die Ausrichtung der Anstrengungen zu stecken.

Häufige Einwände gegen ein solches Vorgehen: «Das hemmt doch die Kreativität», «Damit schliessen wir aber interessante strategische Optionen von Beginn weg aus» oder «Ist das denn methodisch richtig?». Sie alle haben etwas für sich. Nur: Auch der Prozess selbst hat Kosten, die in die Überlegungen einzubeziehen sind. Das Frustrationspotenzial ist für alle Beteiligten gross, die sich mit viel Energie in den Prozess eingebracht haben und am Ende dann übersteuert werden. Last but not least: Muss man es sich denn schwerer machen als nötig? Und: Setzungen erlauben es uns auch, unsere Energie auf wirklich relevante und tatsächlich zur Disposition stehende Fragen zu konzentrieren!

Um das Spielfeld für die Analyse und Strategiegestaltung ex ante abzustecken bzw. einzuengen, braucht es in erster Linie eine ausreichende Legitimation. Wichtige Quellen sind die Hauptaktionäre und/oder der Verwaltungsrat – in öffentlichen Verwaltungen oft auch vorgesetzte Stellen und/oder das Direktorium.

Aussagekategorien für die Eingrenzung

Welche Aussagekategorien helfen bei der Eingrenzung? Nach meiner Erfahrung sind das insbesondere klare Oberziele und Nebenbedingungen, strategische Prämissen und die Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile.

1. Oberziele und Nebenbedingungen

Wenn wir nicht wissen, worauf die Strategie abzielt, fehlt die Grundlage zur Ausrichtung und Bewertung der Strategievarianten.

In definitionsgemäss gewinnstrebigen Unternehmen ist das Oberziel gegeben: Die langfristige Gewinnerzielung. In Publikumsgesellschaften steht dabei die klassische Shareholder Value Maximierung im Zentrum. Mehr und mehr werden aber auch dort – und viel mehr noch in eignergeführten Gesellschaften – Nebenbedingungen dazu formuliert. Diese reichen von «CO2-neutral wirtschaften» über «Mitarbeitende mindestens 10% über GAV-Mindestlohn entschädigen», «kein Fremdkapital aufnehmen» bis hin zu «optisch ansprechende Maschinen produzieren». Solche Nebenbedingungen schränken zwar die Freiheitsgrade der Strategiegestaltung ein, gleichzeitig erleichtern sie aber die Aufgabe massiv!

Besonders knifflig ist die Formulierung der Oberziele und Nebenbedingungen in öffentlichen Institutionen und in Nonprofit-Organisationen. Deren Zielsysteme sind komplex, mehrwertig und teilweise konfliktbeladen. Zudem können sie auf gänzlich verschiedenen Ebenen ansetzen («Gesundheit in der Schweiz» oder «Wirkung des Bundesamtes für Gesundheit»?). Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen: Erst wenn auch hier Oberziele und Randbedingen (z.B. spezifisch zu berücksichtigende Gesetze) klar umschrieben sind, wird geordnete Strategiearbeit möglich!

2. Strategische Prämissen

Oft ist eine erste strategische der wichtigste Auslöser der Strategieübung. Beispiel: Wir brauchen eine neue Strategie, um uns endlich gegenüber dem Megatrend «Digitalisierung» zu positionieren. Prämissen können positive Aussagen mit Vorgaben-Charakter oder auch negative Aussagen mit Tabu-Charakter sein.

Beispiele:

- Strategie einer Hochschule muss dazu beitragen, dass die Institution quer über die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung, F&E und Dienstleistungen zusammenwächst.

- Strategie eines Amtes muss von abnehmenden Budgets für die Gesamtorganisation ausgehen.

- Grössere aufbauorganisatorische Anpassungen werden ausgeschlossen (oder von Beginn weg angekündigt).

- Strategie einer Apothekenkette schliesst eine Expansion ins Ausland aus.

- Strategie eines Produktionsunternehmens muss dazu beitragen, Klumpenrisiken (kunden- und produktseitig) zu reduzieren.

Obwohl solche Setzungen nicht mit einer Analyse begründet werden müssen, sind sie mit Vorteil plausibel und passen ins Gesamtbild. Bei heiklen Prämissen, welche zu Widerständen führen können, ist der Mindestanspruch, dass man die Legitimation transparent macht. Die Eigner dürfen beispielsweise vorgeben, dass es keine Strategie mit einer Forcierung elektronischer Absatzkanäle geben darf, auch wenn diese Vorgabe von allen Verkaufs- und Marketingmitarbeitenden als «halsbrecherisch» taxiert wird!

3. Klare Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile

Last but not least hilft auch diese methodische Festlegung, die Baustelle der Analyse und der Strategiegestaltung klarer abzustecken und Leerläufe und Missverständnisse in den Diskussionen zu vermeiden. Die Ambition einer Innovationsstrategie diskutiert man beispielsweise sicher ganz anders wenn man statt von einem drei- von einem sechsjährigen Planungshorizont ausgeht.

Oft bietet es sich dabei an, verschiedene Zeithorizonte für verschiedene Strategiebestandteile vorzugeben und diese zu schachteln:

- Analysehorizont und Bildung allfälliger Umwelt-Szenarien für 8-10 Jahre.

- Zeithorizont für die Vision: 8 Jahre.

- Zeithorizont für die Ziele: 5 Jahre.

- Definition strategischer Projekte für die kommenden 3 Jahre.

Nutzen dieser Anstrengungen zum Abstecken des Spielfeldes und zur Ausrichtung der Arbeiten im Strategieprozess:

- Einfacherer, schlankerer Prozess.

- Weniger unnötige Analysen und Diskussionen.

- Fokus der Diskussion auf wirklich relevante Themen.

- Besseres Erwartungsmanagement: Was wird sicher anders – was bleibt wohl gleich?

- Weniger Frustration Beteiligter und Betroffener, weil man nicht «vorgeführt wird».

In diesem prägenden Schritt des Strategieprozess‘ müssen sich die Auftraggeber voll und verbindlich einbringen.

So kommt am Ende auch noch ein weiterer positiver Effekt dazu: Zufriedene Auftraggeber!

Reto Stuber

Strategie und Strategieverankerung

für Unternehmen und öffentliche Institutionen

Ressources Unternehmensberatung

reto.stuber@res-sources.ch

www.ressources.swiss

+41 79 287 94 71

OKR im Kontext der Strategieentwicklung

Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Bereichen und Teams aufgenommen und für die Umsetzung auf dreimonatliche Zwischenziele heruntergebrochen.

Diese sind jeweils aufgegliedert in

- Objectives «WAS wollen wir erreichen» und

- Key Results «WIE können wir es erreichen».

Wir unterscheiden bei der Strategieentwicklung und Umsetzung folgende Ebenen:

Das Leitbild:

Die Mission, die Vision und die Werte des Unternehmens werden im Leitbild dargestellt. Sie bilden das Rahmenwerk für die Formulierung der Strategie und sind so etwas wie eine Idealvorstellung.

Zeitrahmen: 5 – 10 Jahre

Unternehmensstrategie und Stossrichtungen

Die Unternehmensstrategie wir durch die strategischen Stossrichtungen beschrieben. Diese beziehen sich auf die Geschäftsfelder und umbeschreiben jeweils eine grobe Richtung eines Bereiches oder eines neuen Geschäftes. Die Anzahl beträgt im Idealfall nicht mehr als acht bis zehn für ein Unternehmen. Diese Stossrichtungen sind mit Potenzialen versehen. (Siehe Whitepaper Stossrichtungen).

Zeitrahmen: 3 – 5 Jahre

Jahresziele

Die Jahresziele, die für jede Stossrichtung einmal im Jahr festgelegt werden, verbinden die strategischen Stossrichtungen mit den OKRs. Diese Jahresziele können auch als mittelfristige Ziele verstanden werden, die sich direkt aus den langfristigen Zielen der Stossrichtungen ableiten. Hier dockt der OKR-Prozess mit Objectives und Key Results an. Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Teams auf Zwischenziele heruntergebrochen.Dies e decken in der Regel einen Zeitraum von drei Monaten ab.

Zeitrahmen: 1 Jahr

Objectives – was

Für jede Stossrichtung werden nun von den Teams die Objectives aus den Jahreszielen herausgearbeitet – und zwar nicht für das ganze Jahr, sondern typischerweise für einen Zeitrahmen von drei Monaten. Die Objectives beschreiben, was wir in dieser Zeit erreichen wollen. Sie haben meist einen qualitativen Aspekt.

Die Ziele (Objectives) werden vom ausführenden Team festgelegt. Damit bekommen sie einen emotionalen Charaktersind motivierend und meist auch sehr ambitioniert.

Emotional sind sie, weil man sie sich selber gesetzt hat. Neudeutsch nennt man das «Ownership». Motivierend sind sie, weil selbstgesetzte Vorsätze per se motivierend sind und ambitioniert, weil man selbstgesetzte Ziele aus Erfahrung immer zu hoch ansetzt.

Wieso drei Monate?

Das hat vor allem psychologische Gründe. Wir Menschen neigen dazu, alles was nicht dringend ist, nach hinten zu schieben. Dies war eine der Schwächen von MbOs. Das Jahr ist lang und im Frühjahr muss erst mal die Auftragslage gesichert werden. Dann kommen die Sommerferien und wenn man zurückkommt, denkt man nicht als erstes an die Endjahresziele. Es ist wie beim Studenten, der immer alles auf den letzten Drücker erledigt und die Nacht vor dem Examen durcharbeitet. Im Oktober und November versuchte man dann, das Ganze noch irgendwie zurechtzubiegen, um zumindest einen guten Teil der Boni zu sichern.

Bei OKR ist das anders. Die Ziele sind in Sichtweite, so wie der erste Hügel bei einer Bergtour. Man ist fokussiert, geht automatisch in die richtige Richtung und und kommt dem Ziel Schritt für Schritt näher.

Da selbstgesetzte Ziele immer sehr ambitioniert sind, wird für die Objectives ein Ergebniskorridor von 70–90 % Zielerreichung anvisiert. Wenn regelmässig 100% oder mehr erreicht werden, müssen die Ziele höher und ambitionierter gesetzt werden. Mein ehemaliger Chef hat einmal gesagt:

Der Dackel springt nie höher, als man die Wurst hält.

Ein Aspekt von OKR ist auch, dass es keine Sanktionen gibt, wenn Ziele vom Team (Objectives) nicht erreicht wurden. Sie dienen dann als Diskussionsgrundlage zur Verbesserung der nächsten Zielsetzungen.

Der Zeitrahmen für die Objectives: 3 – 4 Monate

Key Results – wie

Während Objectives bedingt konkret sind, sind die Key Results – zu Deutsch: „Schlüsselergebnisse“ – messbar und vielfach quantitativer Natur. (z. B. mit Prozentangaben von 0 bis 100 %). Sie sind konkret definiert und handlungsweisend und sorgen für die Erreichung der Objectives.

Die Key Results legen fest, was zu tun ist und wie die Ergebnisse gemessen werden, um die Objectives zu erreichen. Das Objective ist dann erfüllt, wenn die zugeordneten Key Results erreicht sind.

CFR (Conversation, Feedback, Recognition)

In seinem Buch «Measure what Matters» stellt J. Doerr CFR als die kleine Schwester von OKR vor. Er sieht OKR und CFR als die beiden methodischen Instrumente, um CPM (continuous performance management) umzusetzen. Wir werden in einem separaten Beitrag näher darauf eingehen.

Im nächsten Beitrag werden wir beschreiben, wie sich OKR auf die Führung des Unternehmens auswirkt und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche OKR Einführung gegeben sein müssen.

STRATEGY.APP Videos

Mit diesen Videos geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über das Konzept und die wichtigsten Funktionen von STRATEGY.APP

Video 1 – Einführung

- Konzept von STRATEGY.APP

- Aufbau des Programms

- Konfiguration und Einstellungen

- Ebenen und Strategieprozess

- Menu und Navigation

- Hilfeseite und Support

Video 2 – Einstellungen

- Einstellungen der STRATEGY.APP

- Angaben zum Unternehmen – Kontaktdaten

- Kontenplan

- Geschäftsfelder

- Wettbewerber

- Geschäftsfeld-Wettbewerbermatrix

- Funktionen

Video 3 – Instrumente

- Leitbild, Freiräue, BSC

- Trendanalyse

- Kundennutzen

- Portfolio

- SWOT

- BMC

- Adjacencies

Video 4a

Vorgaben Unternehmensebene

- Leitbild

- Leitplanken

- Erfolgsrechnung

- Finanzziele

- Strategische Ziele

weitere folgen in Kürze …

SETUP Strategieprojekt

Vorbereitung ist die halbe Miete

Wie jedes andere Projekt findet auch eine Strategieentwicklung im Umfeld von vielen anderen Projekten und Tätigkeiten statt. Es ist unumgänglich, diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten vor dem Beginn des Projektes aufzuzeigen und zu klären.

Checkliste Strategieprojekt

Um das Projekt gründlich vorzubereiten und alle Voraussetzungen zu schaffen, die für den Erfolg entscheidend sind, haben wir die Aufgaben des Projektsetups in acht Punkten zusammengefasst.

- Projektorganisation:

- Vorbereitung des Arbeitsumfeldes

- Analyse der Vorbedingungen

- Aktivitätenliste erstellen

- Projektplan entwerfen

- Projektauftrag erstellen bzw. aktualisieren

- Arbeitspakete erstellen

- Projektplan finalisierenKick-off Meeting durchführen