Online Vortrag: Robuste Strategien

Online Vortrag am Donnerstag, den 3. März um 16:00

- Warum sind viele Strategien von vornherein zum Scheitern verurteilt?

- Welche Voraussetzung braucht eine Strategie, um erfolgreich zu sein?

- Wie können robuste Strategien erarbeitet werden?

- Wann ist eine Strategie konsistent?

- Wie kann auch die Strategieentwicklung digitalisiert werden?

- Und welche Rolle spielt der Einbezug der Mitarbeiter bei der Strategieentwicklung für den Erfolg der Umsetzung?

Hier anmelden:

Nächstes Thema:

Umsetzen von Strategien mit OKR (Objctives and Key Results) am 16. März um 16:00

Vortrag robuste Strategien

- Warum sind viele Strategien von vornherein zum Scheitern verurteilt?

- Welche Voraussetzung braucht eine Strategie, um erfolgreich zu sein?

- Wie können robuste Strategien erarbeitet werden? Wann ist eine Strategie konsistent?

- Wie kann auch die Strategieentwciklung digitalisiert werden?

- Und welche Rolle spielt der Einbezug der Mitarbeiter bei der Strategieentwicklung für den Erfolg der Umsetzung?

Aufzeichnung des ganzen Vortrags:

Nächstes Thema: Umsetzen von Strategien mit OKR (Objctives and Key Results) am 16. März um 16:00

3 Gründe, warum Strategien scheitern

Je nachdem, wen die Schreiber gerade zitieren, werden 70% oder 90% der Strategien nicht umgesetzt, was immer das heisst; und dann präsentieren sie DIE Lösung. Das ist Symptombekämpfung und die Frage, WARUM die Strategie scheitert, wird selten gestellt, geschweige denn beantwortet. Und da wollen wir ansetzen:

Warum scheitern Strategien?

Normalerweise suchen sie die Gründe in der Umsetzung, und da lassen deren sich viele finden z.B.

- … fehlen die notwendigen Ressourcen dazu

- … die Struktur bzw. Organisation ist nicht auf die Umsetzung einer neuen Strategie ausgerichtet

- … fehlendes Know-how, nicht die richtigen Leute, auch in der Führung

- … zu wenig Bereitschaft der obersten Führung, die Ressourcen und Investitionen zu genehmigen und freizugeben

- … die sofortige Rückkehr nach der «Strategie-Übung» (!) zum operativen Business, das ja (viel) wichtiger ist, um den Cashflow zu erarbeiten

- ..

Und dazu gibt es genauso viele Lösungen. Wenn gar nichts mehr geht versucht man es mit Change-Management.

Es liegt aber nicht nur an der Umsetzung, es gibt Gründe, die eine Strategie von vornherein zum Scheitern verurteilen!

Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Strategieentwicklung und habe Hunderte von Unternehmen kennenlernen dürfen. Dabei ging es meistens um das Thema Strategie: Strategien erarbeiten, Strategien überprüfen, Strategien neu ausrichten, Strategien umsetzen waren die Aufgaben, die wir als Berater von der Geschäftsführung bekommen haben. Wir haben versucht, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu bearbeiten und zu erledigen. Es versteht sich, dass auch diese Strategien nicht alle umgesetzt wurden – oder werden konnten.

Mit der Zeit hat sich ein Muster entwickelt und immer mehr bestätigt:

Es gibt 3 Arten von Strategien, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.

1. Die Strategie ist nicht konsistent und damit nicht robust

Das heisst, dass die Stossrichtungen nicht oder nur teilweise auf die strategischen Herausforderungen des Unternehmens eingehen. In diesem Fall brauchen Sie mit der Umsetzung gar nicht anzufangen, denn sie ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.

2. Die Strategie wird von oben vorgegeben

Das heisst, die Mitarbeiter, die sie umsetzen sollen, wurde nicht eingebunden, verstehen die Strategie nicht und sind dann meist nur aus monetären Gründen motiviert. Bei den ersten Schwierigkeiten geben sie auf.

3. Die Strategie wird als ein starrer Plan verstanden

Das heisst, das Unternehmen ist nicht fähig, auf Veränderungen zu reagieren und die strategische Ausrichtung anzupassen. Auch hier laufen die Bemühungen bei der ersten grossen Veränderung von aussen ins Leere und alles muss neu aufgesetzt werden.

In unseren nächsten Beiträgen gehen wir detailliert auf die drei Voraussetzungen ein, die eine Strategie erfüllen muss, bevor wir die Umsetzung in Angriff nehmen. Den ersten Beitrag zum Thema Konsistenz und Robustheit finden Sie unter:

Erste Voraussetzung: Robuste Strategien

Erste Voraussetzung: Robustheit und Konsistenz

Wie robust ist Ihre Strategie ?

Sind die Stossrichtungen und die Herausforderungen konsistent ?

Werden die richtigen strategischen Fragen gestellt und beantwortet ?

Gibt es strategische Lücken ?

Sind Ziele und Massnahmen richtig aufgesetzt ?

Ist die Umsetzung auf Kurs ?

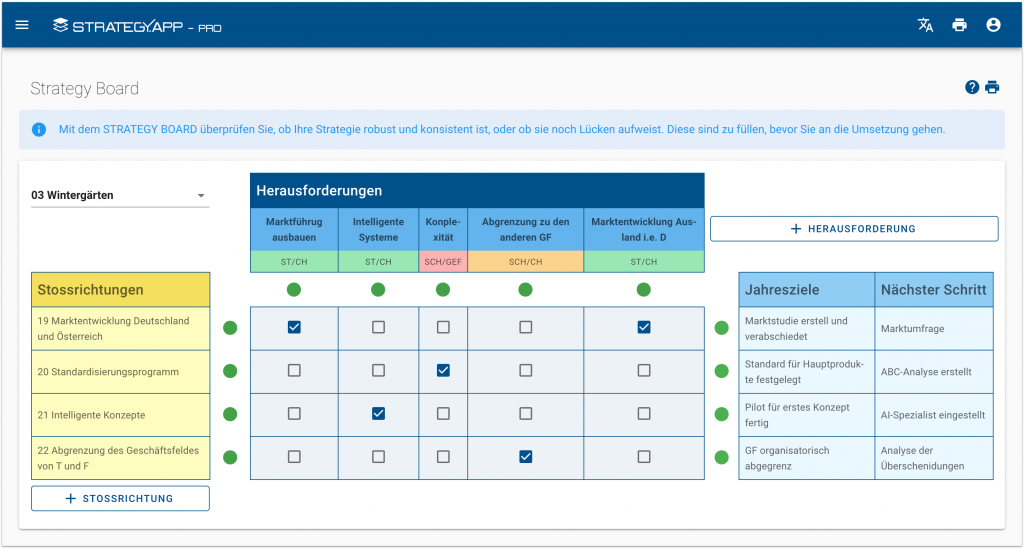

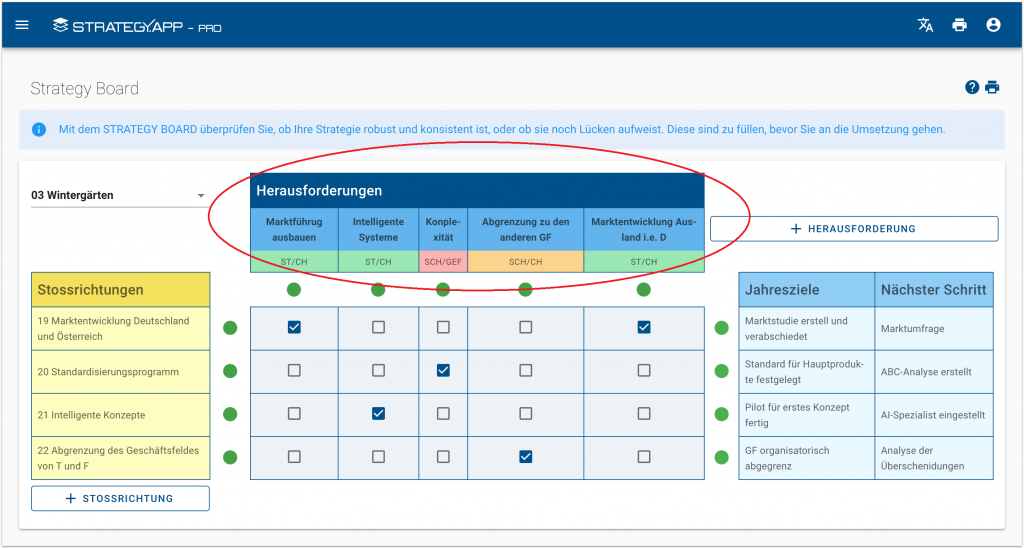

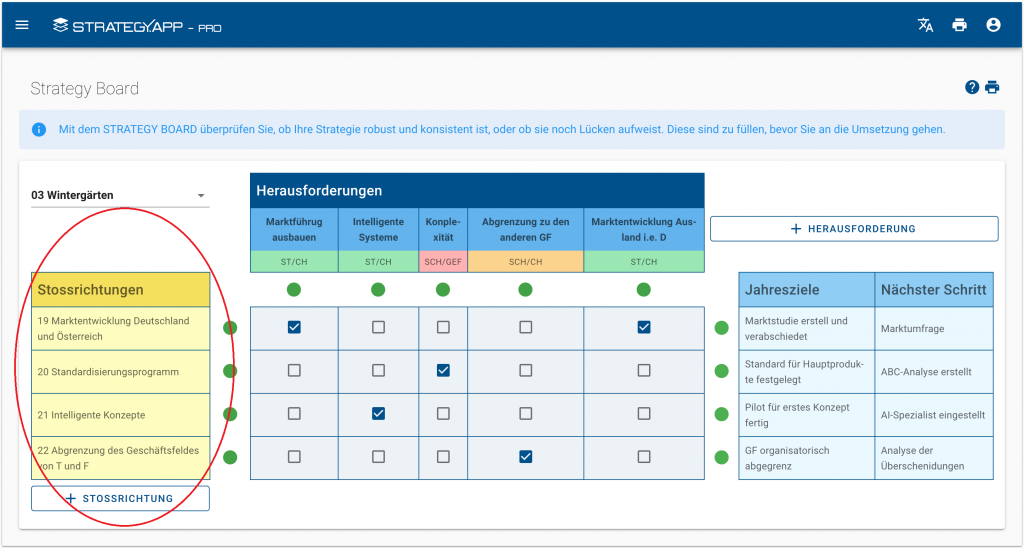

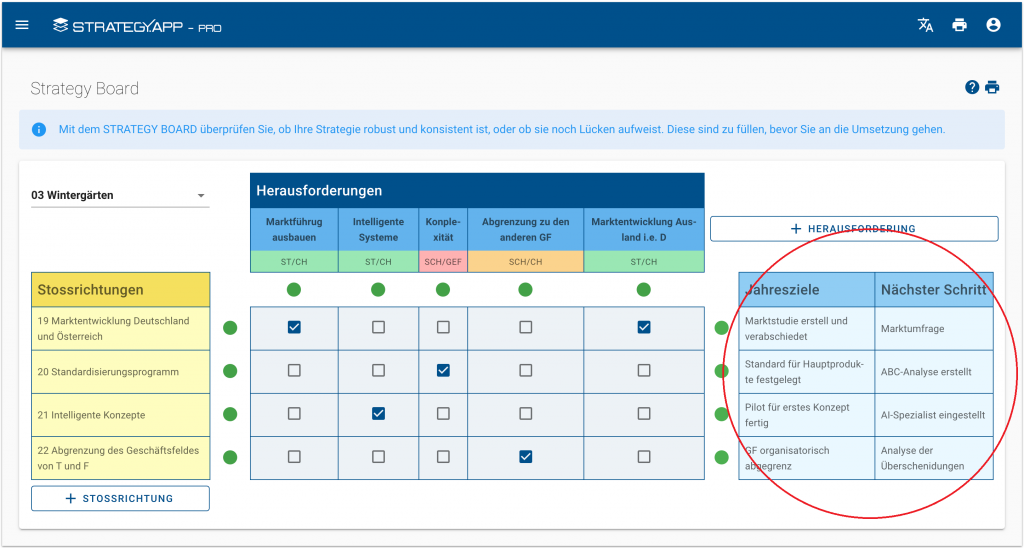

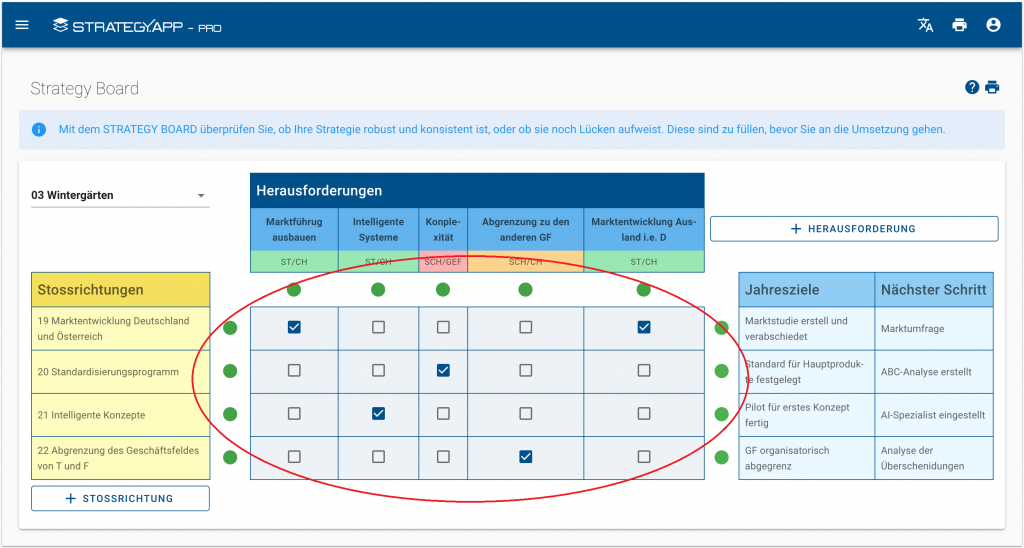

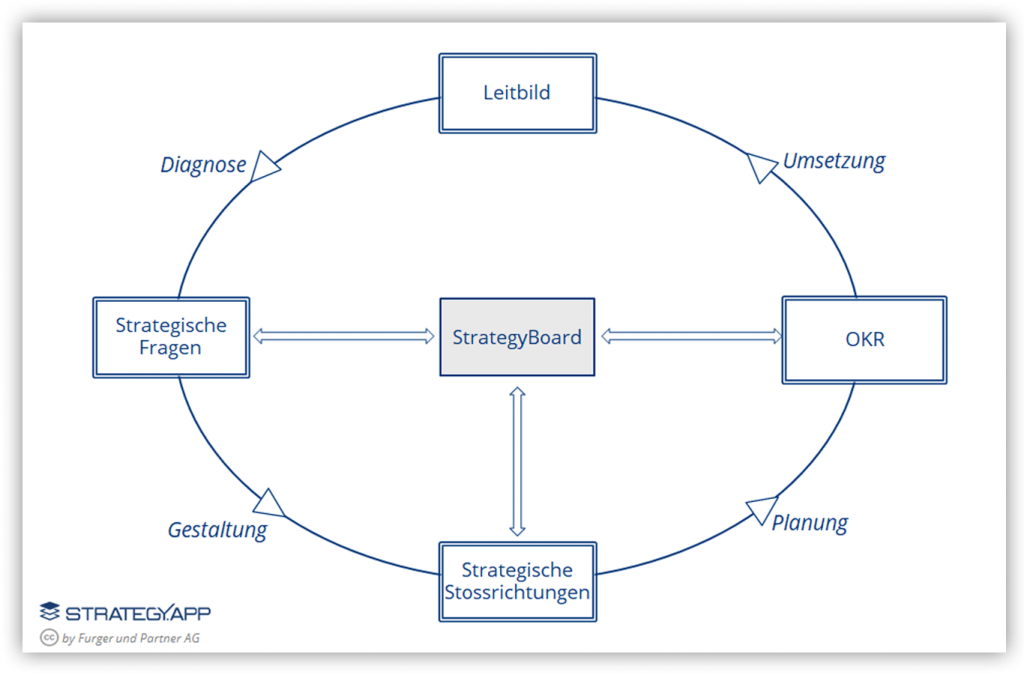

Mit dem STRATEGY.BOARD überprüfen Sie Ihre Strategie auf Robustheit und Konsistenz.

Das Ergebnis der Strategie wird mit dem StrategyBoard auf einer Seite visualisiert und besteht aus 4 Elementen:

- … dem Ergebnis der Diagnose, den strategischen Hauptherausforderungen

- … dem Ergebnis der Gestaltung: den strategischen Stossrichtungen

- … der Vorlage für die Umsetzung: Jahresziele und erster Schritt

- … dem Abgleich zur Sicherstellung der Konsistenz und Robustheit Ihrer Strategie

Sie gleichen die strategischen Optionen mit den strategischen Herausforderungen ab und sehen den Handlungsbedarf – ohne lange Strategieübungen.

Die Herausforderungen

Die Herausforderungen sind die strategischen Fragen, die sich Ihrem Unternehmen stellen. Ihre Strategie muss auf diese Herausforderungen die Antwort geben.

Für das Erarbeiten der strategischen Fragen gibt es viele Instrumente wie z.B. Trendanalyse, Kundennutzenanalyse, Wettbewerbsanalyse, Marktanalyse, Finanzanalyse, Unternehmensanalyse. Die Ergebnisse fliessen dann in eine SWOT. Aus der SWOT leiten Sie dann die Hauptherausforderungen ab, die hier dargestellt sind.

Die Stossrichtungen

Die strategischen Stossrichtungen stellen die «grobe Richtung»für das Unternehmen dar. Sie zeigen auf, in welche Richtung Sie Ihr Unternehmen steuern soll – ohne diese im Detail zu beschreiben.

Stossrichtungen werden weiter ergänzt mit Finanzzielen, strategischen Zielen und Businessplänen, um konkrete Massnahmen abzuleiten.

Umsetzung

Mit dem Erfolg der OKR-Methode kommt man immer mehr davon ab, gross ausformulierte Massnahmenpläne zu erarbeiten. Projekte über Jahre mit PMO (Projektmanagement-Office) und jährlichen Meilensteinen sind von gestern. Die heute geforderte Agilität erlaubt es nicht mehr, nur grosse Pläne zu machen und dann abzuwarten.

Es geht darum, den nächsten Schritt festzulegen, kurzfristige Massnahmen auf die Strategie auszurichten, gleichzeitig aber jederzeit bereit zu sein, die Richtung zu ändern. Neudeutsch nennt man das «Agilität» und hier wenden wir das Konzept der OKR an (Objective-Key-Results). Es besteht für jede Stossrichtung aus einem Jahresziel und den daraus abgeleiteten operativen Aktionen für Teams und Mitarbeiter.

Strategie überprüfen

Mit dem Zentrum der Darstellung überprüfen wir die Konsistent und die Robustheit der Strategie, und zwar in alle drei Richtungen.

Der Schnittpunkt zwischen den Herausforderungen aus der Diagnose und den Stossrichtungen, zeigt, ob unsere Strategie konsistent ist oder ob Lücken bestehen. Wenn diese zu gross sind, ist es sinnlos, direkt in die Umsetzung zu gehen. Diese Lücken müssen bewertet, gewichtet und nach Möglichkeit geschlossen werden.

Anwendung

Mit STRATEGYBOARD bekommen Sie eine systematische Methode in die Hand, die Ihnen schnelle Ergebnisse liefert. Es braucht keine langen Prozesse mehr, Sie beginnen mit dem «Kernel» und bauen diesen je nach Bedarf weiter aus.

STRATEGYBOARD wird in verschiedenen Situationen eingesetzt:

- … für die Überprüfung Ihrer aktuellen Strategie

- … während der Erarbeitung Ihrer Strategie

- … als Zusammenfassung und Visualisierung Ihrer bestehenden Strategie

Im besten Fall setzt sich der CEO mit der GF zusammen und stellt die Vorlage in einem Tages-Workshop zusammen. Damit steht die Basis, um die Tätigkeiten der Mitarbeiter sofort danach auszurichten.

Bringen Sie ihre Strategie zum Fliegen

Neun von zehn Unternehmen versagen gemäss Kaplan/Norton dabei, ihre Strategie wirksam umzusetzen. Das ist aber nicht nur auf fehlende methodische Ansätze, Prozesse und Instrumente zurückzuführen, sondern vielfach auch auf untaugliche oder überholte Vorgehensweisen im Leistungsmanagement. Denn die heutige VUCA-Welt1 verlangt nach einem transformativen HR-Modell, welches der heutigen agilen und mobilen Arbeitswelt gerecht wird. Kontinuierliches Performance-Management (CPM) erfüllt diese Anforderung und unterstützt sie dabei, ihre Strategie zum Fliegen zu bringen.

OKR und CFR bedingen sich gegenseitig und wirken komplementär

OKR hat sich als Instrument zur Umsetzung von Unternehmensstrategien in führenden Unternehmen etabliert. Sie findet deshalb zunehmend breitere Beachtung. Weniger bekannt, aber deshalb nicht weniger wichtig, ist das zugehörige Steuerungssystem CFR – Conversation, Feedback & Recognition. Die beiden Ansätze wirken komplementär und bringen kontinuierliches Performance Management (CPM) erst zur vollen Entfaltung.

Der allgegenwärtige Fachkräftemangel hat zu einem Kampf um die besten Talente geführt. Infolgedessen sind gemäss einer MC Kinsey-Studie vier essenzielle Ansätze erforderlich, um diese „high performers“ in den eigenen Reihen zu halten, nämlich:

- Sinnhaftigkeit der Aufgabe vermitteln

- Effektive Ziele für die persönliche und berufliche Entwicklung setzen und managen

- Kontinuierliches Coaching und regelmässiges Feedback

- Unterstützung der Leistungsprozesse mit geeigneten Werkzeugen

Nun befindet sich aber die Praxis des Leistungsmanagements im Umbruch. So können wir heute typischerweise in drei Entwicklungsstufen unterteilen:

- traditionell – jährliche Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung, MbO-Ansatz

- transitorisch – Elemente aus traditionellem und kontinuierlichem Leistungsmanagement

- kontinuierlich – kontinuierliches Leistungsmanagement ist implementiert

Bei der Transition durchlaufen Unternehmen ausgehend vom klassischen MbO oft eine Zwischenstufe, in welcher die etablierten Vorgehensweisen weiter angewendet werden und OKR/CFR top-down über die Führungsstufen schrittweise eingeführt wird.

Praktische Umsetzung KMU-Umfeld

Im industriellen KMU-Umfeld hat sich beispielsweise ein Modell mit folgenden Elementen als praktikabel und sehr wirkungsvoll erwiesen:

- OKR – Zielsetzungssystem

- CFR – dazugehöriges Steuerungssystem

- MbO – die formale jährliche Leistungsbeurteilung

- Go & See – Stimmungslage vor Ort aufnehmen

Die Methodik Objectives& Key Results OKR wurde bereits ausführlich beschrieben. Deshalb gehe ich an dieser Stelle nicht mehr darauf ein.

CFRs sind das Steuerungssystem im kontinuierlichen Leistungsmanagement und bringen die OKRs erst richtig zur Wirkung. Denn durch die Elemente Dialog, Rückmeldung und Anerkennung interagieren Vorgesetzte und Mitarbeiter in zeitlich schnellem Rhythmus. Damit wird der Dynamik des heutiges Wirtschaftsumfeldes Rechnung getragen – die VUCA1-Welt lässt grüssen.

Die Instrumente von CFR sind

- Conversation – fortlaufende (i.d.R. wöchentliche) und strukturierte Gespräche zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten

- Feedback – 2-Wege-Rückmeldung zur Verbesserung der Arbeit und Zusammen-arbeit

- Recognition – Stärkung des Selbstvertrauens der Mitarbeiter durch Anerkennung und Wertschätzung für die geleisteten Beiträge

MbO – Management by Objectives oder Führung durch Zielvereinbarung wurde von P. Drucker 1954 als damals neue Führungstechnik entwickelt und vorgestellt. Unternehmen wenden die Methodik bis heute an, obwohl sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen-bedingungen radikal verändert haben und neue Ansätze gefragt sind. A. Grove, CEO von Intel, erkannte das schon früh und entwickelte MbO weiter zur heute bekannten Form von OKR.

Go & See – Der Augenschein am Ort des Geschehens ist auch in Zeiten von Telearbeitsplätzen und angeordnetem HomeOffice durch nichts zu ersetzen. Deshalb hat der regelmässige Rundgang durch alle Bereiche der Unternehmung noch lange nicht ausgedient und ermöglicht dem Vorgesetzen zu erkennen, ob und wie die Strategien, resp. OKRs umgesetzt werden.

Kontinuierliches Leistungsmanagement bringt ihre Strategie zum Fliegen

«Nicht alles, was man zählen kann, zählt, und nicht alles, was zählt, kann man zählen»

hat schon Albert Einstein treffend bemerkt. Erst das richtige Zusammenspiel von OKR, CFR und Go&See trägt diesem Umstand Rechnung und erlaubt Firmen, den oft überfälligen Schritt hin zu einem zeitgemässen Performance Management zu bewerkstelligen.

1: VUCA steht für Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit

Der Autor:

Martin Graf ist Interim Manager und Unternehmensberater. Er hat CPM bereits mehrfach in Unternehmen erfolgreich eingeführt und angewendet.

Kontakt:

martin.graf@advisors4am.com

+41 79 279 08 88

Beiträge von Martin Graf

STRATEGIEN UMSETZEN MIT OKR – wie geht das?

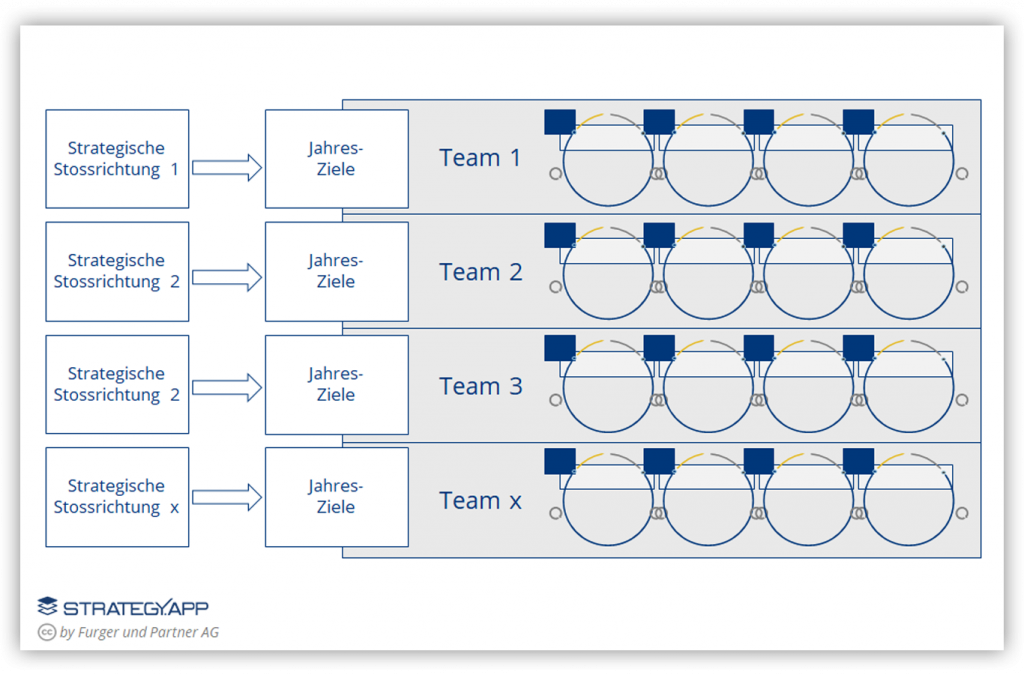

Als Ergebnis einer Strategieerarbeitung erhalten wir in der Regel eine Handvoll strategischer Stossrichtungen. Der Fokus auf die wichtigsten Themen ist ein Erfolgsfaktor für die Umsetzung. Diese Fokussierung ist eine der Eigenschaften von OKR. Eine gute Grössenordnung sind fünf bis sieben Hauptstossrichtungen. Je nach Anzahl Geschäftsfelder können das auch mehr sein. Und jetzt geht es um die Frage: Wie geht Strategien umsetzen mit OKR (Objectives and Key Results)? Fokussieren Sie sich auf das Wesentliche. Fangen Sie mit den wichtigsten Stossrichtungen an. Wählen Sie die 20% aus, mit denen Sie 80% der Strategie abdecken.

Jede einzelne Stossrichtung ordnen wir nur einem Team zu. Dieses ist von jetzt an verantwortlich, und zwar nicht nur für die Umsetzung, sondern auch für die Planung, die Ressourcen und Art und Weise der Umsetzung. Das Team ist in der Regel bereichsübergreifend und schliesst Mitglieder aus verschiedenen Teilen der Organisation mit ein. Diese Teams arbeiten jetzt mit der Methode OKR jede dieser Stossrichtungen weiter aus und nehmen die Umsetzung in die Hand.

Hinweis 1: Die Planung umfasst mehr als nur die Massnahmen. In diesem Prozessschritt nehmen Sie auch die Finanzplanung vor und erstellen den entsprechenden Businessplan.

Hinweis 2: OKR kann breit eingesetzt werden. Wir beschreiben hier nicht OKR in seinen gesamten Möglichkeiten, sondern betrachten nur einen Ausschnitt – die Umsetzung einer konkret ausgearbeiteten Unternehmensstrategie. Daneben kann OKR auch bei strategischen Projekten, die Sie separat aufsetzen, eingesetzt werden oder für Innovationsprojekte mit neuen Geschäftsmodellen. Daneben gibt es auch OKRs, die wir nicht direkt von den Stossrichtungen ableiten, sondern die die Mitarbeiter von sich aus aufsetzen, um die Strategie zu unterstützen. All diese Aspekte behandeln wir hier nicht.

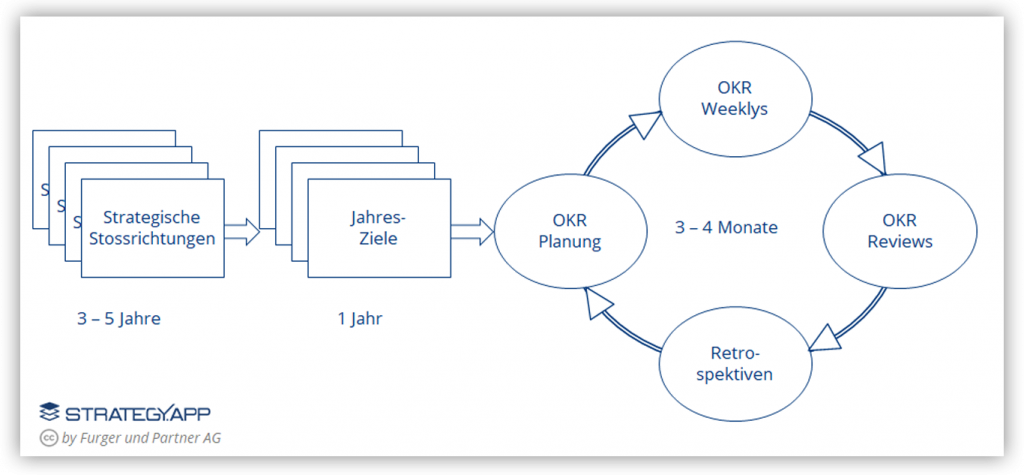

Strategien umsetzen mit OKR – Schritt für Schritt

Jahresziele

- Als erstes legen wir für jede Stossrichtung die Jahresziele fest. Diese leiten wir aus den strategischen Zielen der jeweiligen Stossrichtung ab. In der Regel werden diese Ziele von der Geschäftsführung oder dem Strategieteam vorgegeben und mit den Mitarbeitern abgestimmt.

- Ab hier übernehmen die Teams die Verantwortung. Sie legen innerhalb der Gruppe die Objectives, die Key Results und die Aktivitäten für den nächsten Zeitraum fest. In der Regel beträgt dieser Zeitraum ca. drei Monate.

OKR-Zyklus

- OKR-Weeklys

- Über die nächsten drei Monate wird in wöchentlichen Sitzungen der Fortschritt der Zielverfolgung innerhalb des Teams besprochen und bewertet. Wenn es Probleme gibt oder Fragen auftauchen, die das Team nicht selbst lösen kann, gelangt es an die Entscheidungsträger, um diese zu besprechen. Ansonsten arbeitet jedes Team selbständig und selbstverantwortlich.

- OKR-Reviews

- Nach drei Monaten wird für jedes einzelne Objective der Grad der Zielerreichung festgehalten.

- Wir suchen die Gründe für eine Über- oder Untererreichung.

- Retrospektiven

- Zum Abschluss analysieren wir den vergangenen OKR-Zyklus in einer Retrospektive nochmal umfassend. Das Augenmerk wird in dieser Phase vor allem auf mögliche Optimierungen und Learnings für die Zukunft gelegt. Es geht dabei um eine Prozessanalyse und Optimierung.

Ziele und Zielerreichung

Es gibt unterschiedliche Ansätze. Viele sind der Ansicht, man soll bewusst mit «Stretched Goals» arbeiten. Dies mit der Folge, dass man sich mit einer Zielerreichung von 70 bis 80% zufriedengibt. Wenn die Ziele erfüllt oder sogar übererfüllt werden, soll man in diesem Fall für die nächste Runde die Ziele höher setzen.

Andere sind der Ansicht, dass auch hier die Ziele realistisch gesetzt werden sollen, um diese dann auch zu erreichen.

Google unterteilt seine OKRs in zwei Kategorien, verbindliche Ziele und erstrebenswerte (oder ambitionierte) Ziele. Verbindliche Ziele sind an Googles Messwerte gekoppelt: Produkteinführungen, Buchungen, Einstellungen, Kunden. Die Geschäftsleitung bestimmt sie auf Unternehmensebene und die Mitarbeiter auf Abteilungsebene. Im Allgemeinen sollten diese festgeschriebenen Ziele, wie zum Beispiel Verkaufs- und Umsatzziele, innerhalb eines bestimmten Zeitraums komplett zu 100 Prozent erfüllt werden.

Für erstrebenswerte Ziele setzt Googles eine Mindestanforderung von 0.7 für eine erfolgreiche Umsetzung. Dies spiegelt die hohen Ambitionen ihrer Ziele wider

John Doerr, Measure What Matters

Ich tendiere dazu, verbindliche Goals nicht mit OKR zu bearbeiten. Diese gehören zum Tagesgeschäft und werden in klassischen KPIs abgebildet. Mehr dazu folgt in einem späteren Beitrag.

Die Erfolgsgeschichten von OKR kommen alle aus Firmen, die bewusst mit «stretched goals» gearbeitet haben, oder wie mein früherer Chef so schön zu sagen pflegte:

Der Dackel springt nie höher als man die Wurst hält

Reinhard Krause

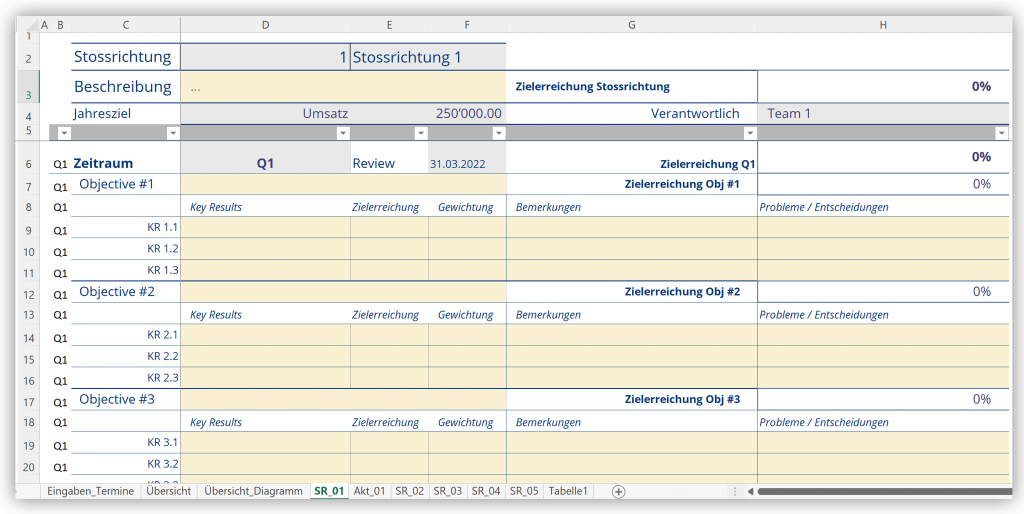

Strategien umsetzen mit OKR – ein einfaches Tool

Wir stellen Ihnen hier ein einfaches Excel-Tool als Arbeitsgrundlage zur Verfügung. Sie können es nach Bedarf anpassen und erweitern, um die ersten Gehversuche mir OKR vorzunehmen.

Das Tool mit einer Anleitung können Sie hier herunterladen:

Strategien umsetzen mit OKR – ein erster Versuch

- Wählen Sie eine Stossrichtung oder ein Projekt aus, in dem es um den Aufbau eines ganz neuen Geschäftes, eines neuen Marktes oder die Einführung eines neuen Produktes geht.

- Suchen Sie sich aus Ihrer Organisation eine Person aus, der Sie es zutrauen, für diese Idee durch Dick und Dünn zu gehen-

- Stellen Sie um diese Person ein Team zusammen, das die Begeisterung für das neue Geschäft mitträgt

- Erklären Sie dem Team die Stossrichtung (noch besser, diese ist schon bekannt oder vom Team selbst erarbeitet worden), und vereinbaren Sie das Jahresziel

- Nun lassen sich vom Team die Ziele geben, die sie erreichen wollen, vereinbaren Sie einen Termin in 3 Monaten und …

- … lassen Sie das Team los

Braucht es für OKR eine Strategie?

Was ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit mit OKR (Objectives and Key Results)? Braucht es dazu eine Strategie? Oder reicht eine Vision, die vom CEO vorgetragen wird? Können die Mitarbeiter eigene Visionen verfolgen? An was kann oder muss sich OKR orientieren? Und wenn es eine Strategie braucht, was ist dann mit Strategie überhaupt gemeint? Wie sieht eine solche Strategie aus?

Wir haben dazu eine klare Meinung, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten:

Ja, unbedingt! Um OKR effektive und effizient einzusetzen, braucht es eine robuste und konsistente Strategie als Fundament.

Die bekannte Unternehmensberaterin Christiane Gebhardt bringt es auf den Punkt:

Ohne einen stabilen Strategie-Prozess ist OKR kontraproduktiv.

Was ist nun eine robuste und konsistente Strategie?

Rumelt beschreibt in seinem Klassiker «Good Strategy – Bad Strategy» was eine gute Strategie ausmacht. Er beschreibt dort auch, was noch keine Strategie ist und auch, was eine schlechte Strategie ist – eben «Bad Strategy». Es ist nicht einfach das Fehlen einer guten Strategie, sondern vielmehr das Ergebnis von Missverständnissen und Führungsdefiziten. Merkmale schlechter Strategien sind: (2) fehlender Bezug zu den Herausforderungen (3) Verwechslung der Ziele mit der Strategie und (4) falsche strategische Ziele. Auch genügt es nicht, eine mehr oder weniger konkrete Vision vorzugeben, um dann direkt in die Formulierung von OKR einzusteigen.

Wir habe dies in früheren Blog-Beiträgen im Detail beschrieben: Good Strategy – Bad Strategy I

Gute Strategien

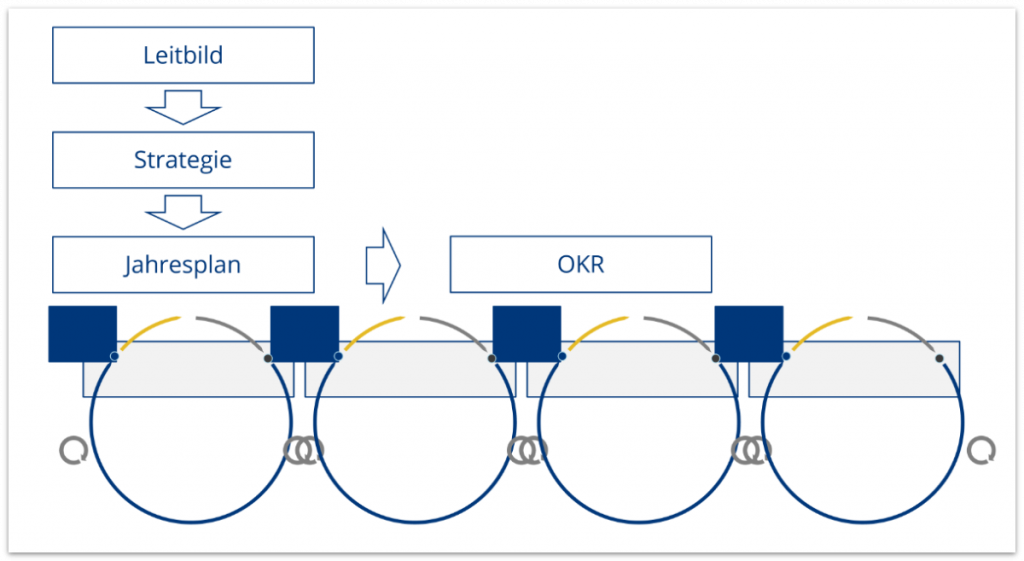

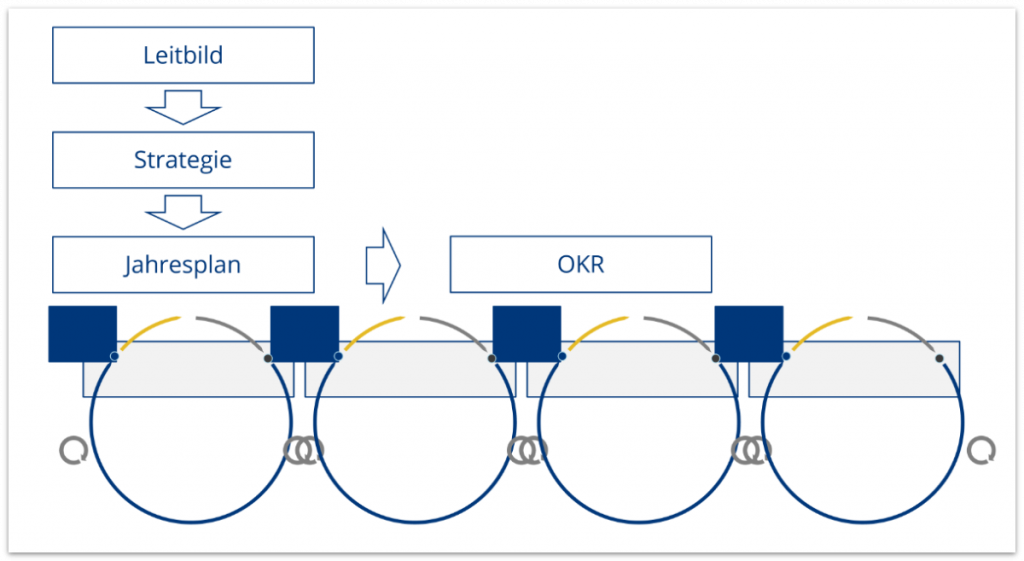

Eine Gute Strategie, die robust und konsistent ist, hat folgende Bestandteile:

- Ein Leitbild

- Das Leitbild beinhaltet eine Vision, eine Mission und die für das Unternehmen verbindlichen Werte

- Die Klarheit der Ausgangslage

- Diese sind die konkreten strategischen Fragen, die mit einer Strategie angegangen werden müssen. Eine SWOT allein genügt nicht, sie ist aber die Basis für die Strategischen Fragen, manchmal auch als strategischen Herausforderungen bezeichnet.

- Konkrete strategische Stossrichtungen

- Fünf bis sieben Stossrichtungen reichen aus, um Ihre Strategie klar und konkret zu beschreiben und mit Zielen zu versehen.

- Die Kongruenz zwischen den strategischen Fragen und den strategischen Stossrichtungen

- Mit dem StrategyBoard steht für diese Überprüfung ein erprobtes Instrument zur Verfügung (agileSTRATEGYBOARD or «the sharp end of the strategy»)

Und hier kommt OKR …

- Die dazu passenden Massnahmen –

- Jetzt können Sie die Strategie mit OKR abbilden und in die Umsetzung geben.

In einem der folgenden Beiträge beschreiben wir das Vorgehen, wie Sie aus den Stossrichtungen in die OKRs kommen. Dazu haben wir für Sie auch eine Excel-Vorlage erstellt, das Sie direkt einsetzen können – vorausgesetzt, Sie haben, wie oben beschrieben, Hausaufgaben gemacht.

4 Fragen

Bevor Sie sich nun ins Abenteuer OKR stürzen, beantworten Sie die folgenden vier Fragen:

- Ist das Leitbild allen bekannt? Sind Mission, Vision und Werte erarbeitet?

- Kennen Ihre Mitarbeiter die strategischen Fragen, die sich für das Unternehmen stellen?

- Sind die Strategischen Stossrichtungen erarbeitet, mit Zielen versehen und kommuniziert?

- Sind Robustheit und Konsistenz, d.h. der Abgleich der strategischen Fragen mit den Stossrichtungen sichergestellt?

Wenn Sie alle vier Fragen mit «Ja» beantworten können, dann sind Sie mir Ihrem Unternehmen bereit und können loslegen, wenn nicht, dann hilft ihnen unser neues Buch StrategieKompakt weiter. Es ist die perfekte Anleitung, um die Voraussetzungen für eine erfolgreichen Einsatz von OKR zu schaffen.

DAS SPIELFELD SAUBER ABSTECKEN

Gastbeitrag von Reto Stuber

Häufig wird so getan, als ob der Strategieprozess zu 100% ergebnisoffen und nur den Resultaten einer objektiven Analyse verpflichtet sei. Die Realität sieht anders aus: Gewisse Themen sind in Tat und Wahrheit «top-gesetzt» – andere sind «tabu». Damit können wir das Spielfeld für die Strategie abdecken. Ignorieren wir solche Informationen, kreieren wir unnötigen Aufwand und Frustrationen.

Mein Plädoyer gleich zu Beginn:

Es lohnt sich, zu Beginn des Strategieprozesses Energie in das zweckmässige Abstecken des Spielfeldes und die Ausrichtung der Anstrengungen zu stecken.

Häufige Einwände gegen ein solches Vorgehen: «Das hemmt doch die Kreativität», «Damit schliessen wir aber interessante strategische Optionen von Beginn weg aus» oder «Ist das denn methodisch richtig?». Sie alle haben etwas für sich. Nur: Auch der Prozess selbst hat Kosten, die in die Überlegungen einzubeziehen sind. Das Frustrationspotenzial ist für alle Beteiligten gross, die sich mit viel Energie in den Prozess eingebracht haben und am Ende dann übersteuert werden. Last but not least: Muss man es sich denn schwerer machen als nötig? Und: Setzungen erlauben es uns auch, unsere Energie auf wirklich relevante und tatsächlich zur Disposition stehende Fragen zu konzentrieren!

Um das Spielfeld für die Analyse und Strategiegestaltung ex ante abzustecken bzw. einzuengen, braucht es in erster Linie eine ausreichende Legitimation. Wichtige Quellen sind die Hauptaktionäre und/oder der Verwaltungsrat – in öffentlichen Verwaltungen oft auch vorgesetzte Stellen und/oder das Direktorium.

Aussagekategorien für die Eingrenzung

Welche Aussagekategorien helfen bei der Eingrenzung? Nach meiner Erfahrung sind das insbesondere klare Oberziele und Nebenbedingungen, strategische Prämissen und die Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile.

1. Oberziele und Nebenbedingungen

Wenn wir nicht wissen, worauf die Strategie abzielt, fehlt die Grundlage zur Ausrichtung und Bewertung der Strategievarianten.

In definitionsgemäss gewinnstrebigen Unternehmen ist das Oberziel gegeben: Die langfristige Gewinnerzielung. In Publikumsgesellschaften steht dabei die klassische Shareholder Value Maximierung im Zentrum. Mehr und mehr werden aber auch dort – und viel mehr noch in eignergeführten Gesellschaften – Nebenbedingungen dazu formuliert. Diese reichen von «CO2-neutral wirtschaften» über «Mitarbeitende mindestens 10% über GAV-Mindestlohn entschädigen», «kein Fremdkapital aufnehmen» bis hin zu «optisch ansprechende Maschinen produzieren». Solche Nebenbedingungen schränken zwar die Freiheitsgrade der Strategiegestaltung ein, gleichzeitig erleichtern sie aber die Aufgabe massiv!

Besonders knifflig ist die Formulierung der Oberziele und Nebenbedingungen in öffentlichen Institutionen und in Nonprofit-Organisationen. Deren Zielsysteme sind komplex, mehrwertig und teilweise konfliktbeladen. Zudem können sie auf gänzlich verschiedenen Ebenen ansetzen («Gesundheit in der Schweiz» oder «Wirkung des Bundesamtes für Gesundheit»?). Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen: Erst wenn auch hier Oberziele und Randbedingen (z.B. spezifisch zu berücksichtigende Gesetze) klar umschrieben sind, wird geordnete Strategiearbeit möglich!

2. Strategische Prämissen

Oft ist eine erste strategische der wichtigste Auslöser der Strategieübung. Beispiel: Wir brauchen eine neue Strategie, um uns endlich gegenüber dem Megatrend «Digitalisierung» zu positionieren. Prämissen können positive Aussagen mit Vorgaben-Charakter oder auch negative Aussagen mit Tabu-Charakter sein.

Beispiele:

- Strategie einer Hochschule muss dazu beitragen, dass die Institution quer über die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung, F&E und Dienstleistungen zusammenwächst.

- Strategie eines Amtes muss von abnehmenden Budgets für die Gesamtorganisation ausgehen.

- Grössere aufbauorganisatorische Anpassungen werden ausgeschlossen (oder von Beginn weg angekündigt).

- Strategie einer Apothekenkette schliesst eine Expansion ins Ausland aus.

- Strategie eines Produktionsunternehmens muss dazu beitragen, Klumpenrisiken (kunden- und produktseitig) zu reduzieren.

Obwohl solche Setzungen nicht mit einer Analyse begründet werden müssen, sind sie mit Vorteil plausibel und passen ins Gesamtbild. Bei heiklen Prämissen, welche zu Widerständen führen können, ist der Mindestanspruch, dass man die Legitimation transparent macht. Die Eigner dürfen beispielsweise vorgeben, dass es keine Strategie mit einer Forcierung elektronischer Absatzkanäle geben darf, auch wenn diese Vorgabe von allen Verkaufs- und Marketingmitarbeitenden als «halsbrecherisch» taxiert wird!

3. Klare Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile

Last but not least hilft auch diese methodische Festlegung, die Baustelle der Analyse und der Strategiegestaltung klarer abzustecken und Leerläufe und Missverständnisse in den Diskussionen zu vermeiden. Die Ambition einer Innovationsstrategie diskutiert man beispielsweise sicher ganz anders wenn man statt von einem drei- von einem sechsjährigen Planungshorizont ausgeht.

Oft bietet es sich dabei an, verschiedene Zeithorizonte für verschiedene Strategiebestandteile vorzugeben und diese zu schachteln:

- Analysehorizont und Bildung allfälliger Umwelt-Szenarien für 8-10 Jahre.

- Zeithorizont für die Vision: 8 Jahre.

- Zeithorizont für die Ziele: 5 Jahre.

- Definition strategischer Projekte für die kommenden 3 Jahre.

Nutzen dieser Anstrengungen zum Abstecken des Spielfeldes und zur Ausrichtung der Arbeiten im Strategieprozess:

- Einfacherer, schlankerer Prozess.

- Weniger unnötige Analysen und Diskussionen.

- Fokus der Diskussion auf wirklich relevante Themen.

- Besseres Erwartungsmanagement: Was wird sicher anders – was bleibt wohl gleich?

- Weniger Frustration Beteiligter und Betroffener, weil man nicht «vorgeführt wird».

In diesem prägenden Schritt des Strategieprozess‘ müssen sich die Auftraggeber voll und verbindlich einbringen.

So kommt am Ende auch noch ein weiterer positiver Effekt dazu: Zufriedene Auftraggeber!

Reto Stuber

Strategie und Strategieverankerung

für Unternehmen und öffentliche Institutionen

Ressources Unternehmensberatung

reto.stuber@res-sources.ch

www.ressources.swiss

+41 79 287 94 71

OKR im Kontext der Unternehmensführung

Gastbeitrag von Andreas Wettstein

OKR (Objectives and Key Results) haben sich in vielen Unternehmen als Hilfsmittel zur Umsetzung von Strategien gut bewährt. Dies gilt insbesondere für jene Unternehmen, welche rasch auf Veränderungen im Markt reagieren müssen, und für die ein jährlicher Zyklus zur Definition und Kontrolle von Zielen zu langsam ist. Voraussetzung dafür, dass der Einsatz von OKR auch den gewünschten Nutzen bringt, ist ein gewisser Reifegrad der Führung. In diesem Artikel wird darauf eingegangen, wie Führungsstil und der Einsatz von OKR zusammenhängen.

Wieso bewähren sich OKR bei vielen Unternehmen, während andere damit gar nicht klarkommen?

Die Antwort ist einfach. Erstens sind OKR vor allem für dynamische Unternehmen geeignet, welche schnell auf Veränderungen in ihrem Umfeld reagieren müssen. Zweitens brauchen OKR einen Führungsstil, der zur Methode passt und sie unterstützt.

Führungskräfte haben im Wesentlichen drei Führungsstile zur Verfügung:

- Der erste Stil ist die Führung mit Aufträgen. Hier gibt der Vorgesetzte vor, was der Mitarbeiter zu tun hat. Dieser Führungsstil lässt dem Mitarbeiter wenig Autonomie und ist nicht besonders motivierend.

- Der zweite Stil ist die Führung mit festen Zielen, bei dem der Vorgesetzte jährlich mit dem Mitarbeiter neue Ziele vereinbart. Dieser Stil gibt dem Mitarbeiter zwar mehr Freiheiten, ist aber wenig flexibel, da Ziele nur alle 12 Monate angepasst werden.

- Der dritte Stil ist die Führung mit flexiblen Zielen. Bei diesem Stil erarbeiten Team Mitglieder in regelmässigen Abständen Ziele und Erfolgsindikatoren, mit welchen eine vorgegebene Strategie umgesetzt werden kann. Dieser Führungsstil ist ideal zur Förderung von Flexibilität, Motivation und Teamgeist.

Anforderungen an die Führung

Damit OKR in einem Unternehmen funktionieren, sollten gewisse Minimalanforderungen an die Führung erfüllt sein. Aus unsere Erfahrung mit Kunden sind dies

- Der gemeinsame Wille auf Stufe 3 zu führen

- Das Bewusstsein, dass der Einsatz von OKR den Führungsalltag verändert

- Der Bereitschaft, OKR als kontinuierlicher Lernprozess zu verstehen

- Der Wille, den Dialog ins Zentrum zu stellen

OKR sind geeignet, um auf Stufe 3 zu führen

Ein grundlegender Irrtum, der immer wieder zu Enttäuschungen führt, ist die Annahme, dass der Erfolg in der Methode an sich liegt. Es mag trivial klingen, doch viele Führungskräfte unterschätzen, wie sehr die jeweils vorherrschenden Managementpraktiken den Einsatz von Methoden unterstützen oder verhindern. Das ist bei OKR nicht anders. So macht der Einsatz von OKR am meisten Sinn, wo der Wille zur Führung mit flexiblen Zielen besteht.

OKR verändern den Führungsalltag

Auch nicht zu unterschätzen ist, wie grundlegend die Einführung von OKR den Führungsalltags verändert. Für Führungskräfte, welche sich gewohnt sind, entweder über Aufträge zu führen oder lediglich einmal am Ende des Jahres mit ihren Mitarbeitern über Ziele zu sprechen, machen OKR wenig Sinn.

Ein zentrales Element der OKR Philosophie, so wie von John Doerr beschrieben, ist nämlich das dazugehörige Instrument der CFR (Converations, Feeback and Recognition). Conversations sind Gespräche von 90 Minuten zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter.

In den meisten Fällen bedeutet das, das Führungskräfte mehr Zeit für den Dialog mit ihren Mitarbeitern investieren müssen, als sie es heute gewohnt sind. Und zwar vor allem mehr Zeit zum Zuhören und Coachen, statt um zu kontrollieren und korrigieren. Gemäss Andy Grove, dem Vater von OKR, sollte der Mitarbeiter 90 % der Redezeit erhalten. Viele Führungskräfte sind dazu nicht bereit.

Umgang mit OKR ist ein kontinuierlicher Lernprozess egal auf welcher Stufe

Mitarbeiter und Führungskräfte müssen einen neuen Ansatz zur Festlegung von Prioritäten lernen. Und das geschieht selten von einem Tag auf den anderen. Bei unserer Tätigkeit mit Kunden stellen wir immer wieder fest, dass das Definieren und Formulieren von OKR oft schwieriger ist, als man denkt. Und weil Mitarbeiter am Anfang oft überfordert sind ist die Versuchung gross, dass Vorgesetzte dann Objectives and Key Results top-down festlegen. Die Unterstützung durch eine Coach, zumindest in den für die ersten Runden, kann da helfen. Das nimmt Stress heraus und der Prozess geht schneller

Dialog im Zentrum – auch das muss gelernt werden

Zum Abschluss soll betont werden das die Entwicklung von Objectives and Key Results stets im Dialog erfolgen sollte. Unternehmen können mit Hilfe von OKR höhere Profitabilität und größeren Marktanteile erreichen, wenn ihre Mitarbeiter die Unternehmensstrategie verstehen, an diese glauben und bereit sind, diese Strategien auch umzusetzen. Der gesunde Dialog zwischen Hierarchien und innerhalb der Teams ist dazu von entscheidender Bedeutung.

Drei Fragen zum Abschluss

Führungskräfte, welche mit dem Gedanken herumspielen, OKR einzuführen, sollten sich vorgängig drei Fragen stellen

- Was ist mein bevorzugter Führungsstil heute?

- Welchen Nutzen würde es für mich und meine Mitarbeiter bringen, einen höheren Führungsstil zu verwenden?

- Inwiefern würde unser Unternehmen von kürzeren Zyklen bei der Festlegung und Fortschrittskontrolle von Objectives und Key Results profitieren?

Andreas Wettstein

agility3

Chemin de la Cornèle 42

1093 La Conversion

+41 55 442 88 89

info@agility3.ch

OKR im Kontext der Strategieentwicklung

Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Bereichen und Teams aufgenommen und für die Umsetzung auf dreimonatliche Zwischenziele heruntergebrochen.

Diese sind jeweils aufgegliedert in

- Objectives «WAS wollen wir erreichen» und

- Key Results «WIE können wir es erreichen».

Wir unterscheiden bei der Strategieentwicklung und Umsetzung folgende Ebenen:

Das Leitbild:

Die Mission, die Vision und die Werte des Unternehmens werden im Leitbild dargestellt. Sie bilden das Rahmenwerk für die Formulierung der Strategie und sind so etwas wie eine Idealvorstellung.

Zeitrahmen: 5 – 10 Jahre

Unternehmensstrategie und Stossrichtungen

Die Unternehmensstrategie wir durch die strategischen Stossrichtungen beschrieben. Diese beziehen sich auf die Geschäftsfelder und umbeschreiben jeweils eine grobe Richtung eines Bereiches oder eines neuen Geschäftes. Die Anzahl beträgt im Idealfall nicht mehr als acht bis zehn für ein Unternehmen. Diese Stossrichtungen sind mit Potenzialen versehen. (Siehe Whitepaper Stossrichtungen).

Zeitrahmen: 3 – 5 Jahre

Jahresziele

Die Jahresziele, die für jede Stossrichtung einmal im Jahr festgelegt werden, verbinden die strategischen Stossrichtungen mit den OKRs. Diese Jahresziele können auch als mittelfristige Ziele verstanden werden, die sich direkt aus den langfristigen Zielen der Stossrichtungen ableiten. Hier dockt der OKR-Prozess mit Objectives und Key Results an. Die Ziele der strategischen Stossrichtungen werden von den verantwortlichen Teams auf Zwischenziele heruntergebrochen.Dies e decken in der Regel einen Zeitraum von drei Monaten ab.

Zeitrahmen: 1 Jahr

Objectives – was

Für jede Stossrichtung werden nun von den Teams die Objectives aus den Jahreszielen herausgearbeitet – und zwar nicht für das ganze Jahr, sondern typischerweise für einen Zeitrahmen von drei Monaten. Die Objectives beschreiben, was wir in dieser Zeit erreichen wollen. Sie haben meist einen qualitativen Aspekt.

Die Ziele (Objectives) werden vom ausführenden Team festgelegt. Damit bekommen sie einen emotionalen Charaktersind motivierend und meist auch sehr ambitioniert.

Emotional sind sie, weil man sie sich selber gesetzt hat. Neudeutsch nennt man das «Ownership». Motivierend sind sie, weil selbstgesetzte Vorsätze per se motivierend sind und ambitioniert, weil man selbstgesetzte Ziele aus Erfahrung immer zu hoch ansetzt.

Wieso drei Monate?

Das hat vor allem psychologische Gründe. Wir Menschen neigen dazu, alles was nicht dringend ist, nach hinten zu schieben. Dies war eine der Schwächen von MbOs. Das Jahr ist lang und im Frühjahr muss erst mal die Auftragslage gesichert werden. Dann kommen die Sommerferien und wenn man zurückkommt, denkt man nicht als erstes an die Endjahresziele. Es ist wie beim Studenten, der immer alles auf den letzten Drücker erledigt und die Nacht vor dem Examen durcharbeitet. Im Oktober und November versuchte man dann, das Ganze noch irgendwie zurechtzubiegen, um zumindest einen guten Teil der Boni zu sichern.

Bei OKR ist das anders. Die Ziele sind in Sichtweite, so wie der erste Hügel bei einer Bergtour. Man ist fokussiert, geht automatisch in die richtige Richtung und und kommt dem Ziel Schritt für Schritt näher.

Da selbstgesetzte Ziele immer sehr ambitioniert sind, wird für die Objectives ein Ergebniskorridor von 70–90 % Zielerreichung anvisiert. Wenn regelmässig 100% oder mehr erreicht werden, müssen die Ziele höher und ambitionierter gesetzt werden. Mein ehemaliger Chef hat einmal gesagt:

Der Dackel springt nie höher, als man die Wurst hält.

Ein Aspekt von OKR ist auch, dass es keine Sanktionen gibt, wenn Ziele vom Team (Objectives) nicht erreicht wurden. Sie dienen dann als Diskussionsgrundlage zur Verbesserung der nächsten Zielsetzungen.

Der Zeitrahmen für die Objectives: 3 – 4 Monate

Key Results – wie

Während Objectives bedingt konkret sind, sind die Key Results – zu Deutsch: „Schlüsselergebnisse“ – messbar und vielfach quantitativer Natur. (z. B. mit Prozentangaben von 0 bis 100 %). Sie sind konkret definiert und handlungsweisend und sorgen für die Erreichung der Objectives.

Die Key Results legen fest, was zu tun ist und wie die Ergebnisse gemessen werden, um die Objectives zu erreichen. Das Objective ist dann erfüllt, wenn die zugeordneten Key Results erreicht sind.

CFR (Conversation, Feedback, Recognition)

In seinem Buch «Measure what Matters» stellt J. Doerr CFR als die kleine Schwester von OKR vor. Er sieht OKR und CFR als die beiden methodischen Instrumente, um CPM (continuous performance management) umzusetzen. Wir werden in einem separaten Beitrag näher darauf eingehen.

Im nächsten Beitrag werden wir beschreiben, wie sich OKR auf die Führung des Unternehmens auswirkt und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche OKR Einführung gegeben sein müssen.