Use Case: Strategieentwicklung mit KI – 3 goldene Regeln

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Strategieentwicklung – aber nur, wenn sie richtig eingesetzt wird. Viele Unternehmen scheitern daran, weil sie KI als Blackbox betrachten und unstrukturiert anwenden. Damit aus der KI tatsächlich einen Mehrwert ziehen, stellen wir Ihnen unsere 3 goldenen Regeln für den Einsatz von KI in der Strategieentwicklung vor:

Struktur, Fokus und Kontrolle.

Seit einiger Zeit setzen wir Künstliche Intelligenz in unserer Strategy.app ein – und das mit grossem Erfolg. Unsere Anwender, meist kleine und mittlere Unternehmen (KMU), erleben, wie KI ihnen neue Perspektiven eröffnet, Prozesse beschleunigt und strategische Entscheidungen präziser unterstützt. Doch wie bei jedem mächtigen Werkzeug kommt es auf den richtigen Einsatz an.

Aus unseren ersten Erfahrungen haben wir drei goldene Regeln abgeleitet, die Ihnen helfen, KI nicht als Blackbox zu betrachten, sondern als wertvollen strategischen Partner zu nutzen. Wer diese Prinzipien beherzigt, kann das volle Potenzial der KI ausschöpfen – fundierte Analysen und bessere Entscheidungen.

Goldene Regel 1: Die richtige Struktur schaffen

Bevor KI in der Strategieentwicklung eingesetzt wird, muss das gesamte strategische Feld klar strukturiert sein. Das bedeutet:

- Eine systematische Vorstellung davon, was eine Strategie ist und wie sie entwickelt wird.

- Klare Definitionen von Kernbegriffen wie Markt, Wettbewerb, Wertschöpfung und Differenzierung.

- Ein durchdachter Strategieprozess mit festgelegten Phasen, von der Analyse über die Optionenerstellung bis zur Umsetzung.

Warum ist das wichtig? KI kann Muster in Daten erkennen, aber sie kann keine Struktur schaffen. Ohne eine klare, methodische Grundlage bleibt der KI-Einsatz zufällig und unzuverlässig.

Die Webapplikation Strategy.app bietet eine ideale Grundlage, um diese Regel anzuwenden, da sie eine klare Struktur für den gesamten Strategieprozess bereitstellt.

Goldene Regel 2: KI auf die richtigen Stellen fokussieren

Nicht jeder Teil der Strategieentwicklung eignet sich für den Einsatz von KI. Statt KI wahllos einzusetzen, identifizieren wir klare Ansatzpunkte. Dazu gehören z.B.:

- Wettbewerbsanalyse: Automatisierte Markt- und Wettbewerbsbeobachtung durch KI-gestützte Datenauswertung.

- Optionenentwicklung: Generierung strategischer Alternativen durch KI-gestützte Szenarioanalysen.

- Risikoeinschätzung: Identifikation potenzieller Risiken anhand von Datenmustern und Wahrscheinlichkeitsberechnungen.

Durch die gezielte Auswahl von Einsatzbereichen wird sichergestellt, dass KI echte Mehrwerte schafft und nicht nur unkontrolliert grosse Datenmengen verarbeitet.

Strategy.app bietet klar definierte Punkte, an denen KI gezielt eingesetzt werden kann, um strategische Analysen effizienter und präziser zu gestalten.

Goldene Regel 3: KI-Ergebnisse laufend überprüfen und gezielt einordnen

KI liefert Analysen, aber die Verantwortung bleibt beim Menschen. Ohne eine gute Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse besteht die Gefahr, dass Fehlinterpretationen oder fehlerhafte Daten unbemerkt in die Strategie einfliessen. Notwendige Kontrollmechanismen sind:

- Menschliche Validierung: Wir überprüfen alle von KI generierten Analysen auf Kontext und Richtigkeit.

- Kontextualisierung durch strategische Experten, um das strategische Alignment sicherzustellen.

- Laufende Optimierung: KI-Modelle müssen regelmässig überprüft und angepasst werden, um Verzerrungen oder falsche Annahmen zu vermeiden.

Strategy.app hilft auch, die Ergebnisse zu kontrollieren, einzuordnen und in den grossen Zusammenhang zu stellen (Alignement), sodass strategische Entscheidungen fundiert und zielgerichtet getroffen werden können.

Fazit: KI als strategisches Werkzeug nutzen – aber mit System

Künstliche Intelligenz kann die Strategieentwicklung erheblich beschleunigen und verbessern, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Die 3 goldenen Regeln für den Einsatz von KI in der Strategieentwicklung sind: Eine klare Struktur, gezielte Ansatzpunkte und strenge Kontrolle sind essenziell, um KI nicht nur als technisches Spielzeug, sondern als echtes strategisches Werkzeug zu nutzen. Unternehmen, die diese drei Regeln befolgen, können von KI nachhaltig profitieren und ihre Strategieentwicklung auf ein neues Niveau heben.

Mit Strategy.app steht eine Plattform zur Verfügung, die diese Prinzipien konsequent anwendet und Ihr Unternehmen dabei unterstützt, KI gezielt und effektiv in der Strategieentwicklung einzusetzen.

Strategiesoftware für KMU

Treffen Sie fundierte strategische Entscheidungen:

Mit strategy.app – Strategiesoftware für KMU nutzen Sie Echtzeitdaten und fundierte Analysen für tiefgehende Mark- und Betriebseinblicke. Dank unserer Strategiesoftware können Sie datengetriebene Entscheidungsfindungen durchführen und schneller und fundierter entscheiden, um Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Effizienz:

Durch die Strategieentwicklung mit strategy.app reduzieren Sie manuellen Aufwand durch Automatisierung des strategischen Planungsprozesses. Unsere Lösungen helfen Ihnen, Effizienzsteigerungen zu erzielen und sich mehr auf die Umsetzung strategischer Initiativen durch intuitive Dashboards und automatisierte Berichte zu konzentrieren.

Gehen Sie strukturiert vor:

Diese Strategiesoftware für KMU bietet einen systemorientiereten Ansatz für klarere und konsistentere strategische Ergebnisse. Profitieren Sie von einem klaren Rahmen und Leitlinien, die Ihre Strategieoptimierung erleichtern und skalieren.

Maximieren Sie Ihre Ressourcen:

Setzen Sie Prioritäten und nutzen Sie Ihre finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen optimal. Erzielen Sie bessere Ergebnisse durch gezielte und informierte Investitionsentscheidungen. Effektives Ressourcenmanagement ist der Schlüssel zu nachhaltigem Unternehmenserfolg.

Binden Sie Ihre Mitarbeiter ein:

Fördern Sie die Teamdynamik und das Mitarbeiterengagement durch aktive Einbindung in den Strategieprozess. strategy.app – Strategiesoftware für KMU ist ein kollaboratives Tool, mit dem Sie Innovation und strategische Unterstützung im gesamten Unternehmen verbessern.

Leitfaden für Funktionalstrategien – update #02

In unserer zweiten Ausgabe von StrategyUpdate präsentieren wir einen Leitfaden für Funktionalstrategien und bieten praktische Anleitungen zur Entwicklung und Umsetzung.

Funktionalstrategien stärken die Unternehmensstrategie und sind damit das Rückgrat eines jeden Unternehmens, das eine kohärente und umfassende Strategie implementieren möchte.

Einordnung von Funktionalstrategien

Funktionalstrategien dienen der strategischen Ausrichtung einzelner Unternehmensbereiche und dienen damit der Stärkung der Unternehmensstrategie. Sie umfassen verschiedene Bereiche wie Innovation, Produktion, Material/Einkauf, Absatz/Verkauf, Information/Kommunikation und Finanzen. Mit anderen Worten erhalten diese Bereiche je eigene Substrategien wie Forschungs- und Entwicklungsstrategie, Fertigungsstrategie, Marketingstrategie, IT-Strategie und Personalstrategie.

Aufgaben von Funktionen

Die Funktionen eines Unternehmens erfüllen folgende Aufgaben:

- sie konkretisieren die strategischen Ziele

- sie integrieren und koordinieren Aktivitäten des Unternehmens

- sie fördern die Kooperation zwischen Abteilungen und

- sie helfen bei der Auswahl strategischer Prioritäten.

Vorgehen in 10 Schritten

Die Leitfaden für Funktionalstrategien führen Sie durch einen detaillierten 10-Schritte-Prozess. Es geht von der Definition der Funktion und deren Leitbild bis hin zur Festlegung von Zielen und der organisatorischen Einbindung.

Kurzversion in 3 Schritten

Für eine schnellere Anwendung bieten wir eine kondensierte Drei-Schritte-Methode. Diese fokussiert auf Beschreibung der Funktion, Erstellung eines Leitbilds und die Ableitung spezifischer Massnahmen.

Strategy.App

Unterstützt wird dieser Prozess durch die Strategy.App. Diese Plattform gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Funktionalstrategien effektiv zu entwickeln und umzusetzen, denn nur effektive Funktionalstrategien stärken die Unternehmensstrategie.

Die zweite Ausgabe von StrategyUpdate mit den Leitfaden für Funktionalstrategien ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die die strategische Ausrichtung ihres Unternehmens verstehen und verbessern wollen. Entdecken Sie, wie Sie mit guten Funktionalstrategien Ihr Unternehmen strategisch stärken können.

update #04 Strategieprozesse

Strategieentwicklung: Ein systemischer Ansatz

Die Entwicklung und Umsetzung von Strategien ist zentral für den Erfolg von Unternehmen, besonders in einer sich ständig wandelnden und unsicheren Welt. Unsere neueste Ausgabe von «Update» konzentriert sich auf «Strategieprozesse» und liefert Einblicke in die Bedeutung und Komplexität eines strukturierten strategischen Planungsprozesses.

Der strategische Planungsprozess: Drei Teilprozesse

Die aktuelle Ausgabe beleuchtet den strategischen Planungsprozess, der in drei Teilprozesse gegliedert ist: Strategieentwicklung, strategisches Controlling und Umsetzung. Jeder Bereich ist entscheidend, um sicherzustellen, dass eine Strategie nicht nur theoretisch existiert, sondern auch real umgesetzt wird und messbare Ergebnisse liefert.

Strategieentwicklung: Basis für den Erfolg

Die Strategieentwicklung ist das Fundament, auf dem alle weiteren Prozesse aufbauen. In dieser Phase werden die Visionen und Ziele festgelegt, die den zukünftigen Weg des Unternehmens bestimmen. Die Bedeutung von Flexibilität bei gleichzeitiger Verfolgung eines klaren Plans, der alle Unternehmensaspekte umfasst, wird hervorgehoben.

Strategisches Controlling: Überwachung und Anpassung

Strategisches Controlling folgt auf die Planung. Es überwacht die Umsetzung der Strategie und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor. Von der Entwicklung eines Frühwarnsystems bis zur regelmäßigen Überprüfung der Strategie dient dieser Prozess dazu, die Relevanz und Wirksamkeit der Strategie zu gewährleisten.

Umsetzung: Realisierung der geplanten Maßnahmen

Die Umsetzung ist der Schritt, in dem die Strategie in konkrete Aktionen überführt und die gesetzten Ziele erreicht werden sollen. Die Herausforderung liegt in der konsequenten Durchführung und der Anpassungsfähigkeit an Veränderungen.

Lesen Sie «Update»

«Update» bietet nicht nur eine Sammlung von Artikeln, sondern ist ein Leitfaden für die erfolgreiche Gestaltung und Implementierung strategischer Prozesse. wir präsentieren praxisnahe Beispiele, bewährte Methoden und innovative Ansätze, die direkt im Unternehmen angewendet werden können.

Der nächste Schritt

Wenn Sie Ihre strategische Planung verbessern und verstehen möchten, wie Sie Ihre Strategien effektiv entwickeln, umsetzen und überwachen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Update. Erkunden Sie mit unserer neuesten Ausgabe die Welt der Strategieentwicklung.

Handeln Sie jetzt: Entdecken Sie die neueste Ausgabe von «Update» und starten Sie damit, Ihre strategischen Ziele zu erreichen.

update #01 – Kundennutzen

In unserem neuesten update# konzentrieren wir uns auf den Kundennutzen. Dieses Thema ist entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden und den Erfolg Ihres Unternehmens. Es ist wichtig, den Wert zu verstehen, den Kunden aus Ihren Angeboten ziehen, und diesen auch messbar zu machen.

Was bedeutet Kundennutzen?

Kundennutzen zeigt den Wert, den Ihre Produkte oder Dienste für die Kunden haben. Er kann in der Lösung eines Problems oder im Erfüllen eines Wunsches liegen. Wenn Kunden einen hohen Nutzen erfahren, steigert das ihre Zufriedenheit und ihre Treue zu Ihrer Marke.

Wie kann man Kundennutzen messen?

Für das Messen ist die Kundennutzenanalyse ein wichtiges Werkzeug. Sie hilft uns, den Wert unserer Angebote in Zahlen auszudrücken. Durch Umfragen und Analysen verstehen wir besser, was Kunden schätzen und wie wir ihren Nutzen maximieren können.

Und wie fließt das in die Strategie ein?

Der Kundennutzen sollte die Grundlage Ihrer Strategiebildung sein. Es ist essentiell, die Bedürfnisse Ihrer Zielkunden genau zu kennen. Dann können Sie Angebote entwickeln, die diese Bedürfnisse auf besondere Art erfüllen. Die Ergebnisse aus der Kundennutzenanalyse nutzen Sie, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen stetig zu verbessern.

Unsere Empfehlung

Wir laden Sie ein, unsere updates# herunterzuladen. Jeden Monat behandeln wir ein wichtiges Thema, das Ihnen hilft, Ihre Strategien zu verfeinern. Das aktuelle update# bietet praktische Einblicke in die Messung und Steigerung des Kundennutzens. Verbessern Sie Ihr Verständnis und Ihre Praktiken, indem Sie das update# jetzt herunterladen. Machen Sie den nächsten Schritt zur Verbesserung Ihrer strategischen Ausrichtung.

OKR und MbO

Zusammenhang und Unterschiede von OKR (Objectives and Key Results) und MbO (Management by Objectives)

Gemäss John Doerr, dem Autoren des Klassikers über OKR, ist diese Methode nichts weiteres als eine Weiterentwicklung von MbO. Sie wurde damals von Andrew Groves bei Intel und von Doerr später bei Google eingesetzt. Doerr hat die Methode auch bei weiteren Firmen propagiert und gemäss seinen Aussagen erfolgreich eingeführt.

Heute wird OKR auch im deutschsprachigen Raum als Wunderwaffe für Agilität und die Umsetzung von Strategien gepriesen. Während ich bei neuen Geschäften ein grosses Potenzial sehe und es selber auch bei ersten Kunden angewendet habe, bin ich skeptisch, OKR unternehmensweit einzusetzen.

Dazu gibt es noch aus meiner Sicht ein paar weitere Punkte und Eigenheiten zu beachten, bevor man sich voller Begeisterung auf die Einführung von OKR stürzt. Ich habe dazu folgende Überlegungen zusammengestellt:

Die OKR-Methode ist eine Weiterentwicklung von MbO

- … die mit kürzeren Zyklen arbeitet, in der Regel mit 3 Monaten statt mit 1 Jahr

- … bei der die «Ziele» aufgeteilt sind in «Objectives» und «Key Results»

- … in der die Ziele nicht nur linear von oben nach unten kaskadiert werden, sondern auch von unten und horizontal eingebracht werden

- … bei der die Ziele für ganze Teams festgelegt werden und nicht für Einzelpersonen

- … die sich nicht an der Hierarchie der Organisation orientiert, d.h. die Teams sind hierarchie- und abteilungsübergreifend zusammengestellt

- … bei der die Ziele und die Key Results von den Teams selbst gesetzt und ausgearbeitet werden

- … die transparent ist, d.h. Ziele und Zielerreichung von allen sind für alle im Unternehmen jederzeit einsehbar

- … die sich vor allem für neue Geschäfte und neue Geschäftsmodelle eignet

- … bei der die Ziele bewusst sehr ambitioniert gesetzt werden – sogenannte «stretched goals»

- … bei der es nicht um Belohnung oder Bonus geht und es darum auch keine Sanktionierung gibt

Diese Betrachtungen haben für die Führung des Unternehmens die Konsequenz, dass …

- … der Dialog mit den Führungskräften eine zentrale Rolle spielt, um zu lernen und gemeinsam besser zu werden

- … die Struktur der Organisation in Richtung «Duale Organisation» geht oder ganz in eine agile Organisation transformiert wird

- … sich die Führungskräfte vom Prinzip «Command and Control» lösen und zum Enabler der Mitarbeitenden werden

Strategien umsetzen mit OKR – Online Vortrag

In lockerer Folge halten wir Online-Vortrage über das Thema Strategie, OKR und Umsetzung.

DAS SPIELFELD SAUBER ABSTECKEN

Gastbeitrag von Reto Stuber

Häufig wird so getan, als ob der Strategieprozess zu 100% ergebnisoffen und nur den Resultaten einer objektiven Analyse verpflichtet sei. Die Realität sieht anders aus: Gewisse Themen sind in Tat und Wahrheit «top-gesetzt» – andere sind «tabu». Damit können wir das Spielfeld für die Strategie abdecken. Ignorieren wir solche Informationen, kreieren wir unnötigen Aufwand und Frustrationen.

Mein Plädoyer gleich zu Beginn:

Es lohnt sich, zu Beginn des Strategieprozesses Energie in das zweckmässige Abstecken des Spielfeldes und die Ausrichtung der Anstrengungen zu stecken.

Häufige Einwände gegen ein solches Vorgehen: «Das hemmt doch die Kreativität», «Damit schliessen wir aber interessante strategische Optionen von Beginn weg aus» oder «Ist das denn methodisch richtig?». Sie alle haben etwas für sich. Nur: Auch der Prozess selbst hat Kosten, die in die Überlegungen einzubeziehen sind. Das Frustrationspotenzial ist für alle Beteiligten gross, die sich mit viel Energie in den Prozess eingebracht haben und am Ende dann übersteuert werden. Last but not least: Muss man es sich denn schwerer machen als nötig? Und: Setzungen erlauben es uns auch, unsere Energie auf wirklich relevante und tatsächlich zur Disposition stehende Fragen zu konzentrieren!

Um das Spielfeld für die Analyse und Strategiegestaltung ex ante abzustecken bzw. einzuengen, braucht es in erster Linie eine ausreichende Legitimation. Wichtige Quellen sind die Hauptaktionäre und/oder der Verwaltungsrat – in öffentlichen Verwaltungen oft auch vorgesetzte Stellen und/oder das Direktorium.

Aussagekategorien für die Eingrenzung

Welche Aussagekategorien helfen bei der Eingrenzung? Nach meiner Erfahrung sind das insbesondere klare Oberziele und Nebenbedingungen, strategische Prämissen und die Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile.

1. Oberziele und Nebenbedingungen

Wenn wir nicht wissen, worauf die Strategie abzielt, fehlt die Grundlage zur Ausrichtung und Bewertung der Strategievarianten.

In definitionsgemäss gewinnstrebigen Unternehmen ist das Oberziel gegeben: Die langfristige Gewinnerzielung. In Publikumsgesellschaften steht dabei die klassische Shareholder Value Maximierung im Zentrum. Mehr und mehr werden aber auch dort – und viel mehr noch in eignergeführten Gesellschaften – Nebenbedingungen dazu formuliert. Diese reichen von «CO2-neutral wirtschaften» über «Mitarbeitende mindestens 10% über GAV-Mindestlohn entschädigen», «kein Fremdkapital aufnehmen» bis hin zu «optisch ansprechende Maschinen produzieren». Solche Nebenbedingungen schränken zwar die Freiheitsgrade der Strategiegestaltung ein, gleichzeitig erleichtern sie aber die Aufgabe massiv!

Besonders knifflig ist die Formulierung der Oberziele und Nebenbedingungen in öffentlichen Institutionen und in Nonprofit-Organisationen. Deren Zielsysteme sind komplex, mehrwertig und teilweise konfliktbeladen. Zudem können sie auf gänzlich verschiedenen Ebenen ansetzen («Gesundheit in der Schweiz» oder «Wirkung des Bundesamtes für Gesundheit»?). Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen: Erst wenn auch hier Oberziele und Randbedingen (z.B. spezifisch zu berücksichtigende Gesetze) klar umschrieben sind, wird geordnete Strategiearbeit möglich!

2. Strategische Prämissen

Oft ist eine erste strategische der wichtigste Auslöser der Strategieübung. Beispiel: Wir brauchen eine neue Strategie, um uns endlich gegenüber dem Megatrend «Digitalisierung» zu positionieren. Prämissen können positive Aussagen mit Vorgaben-Charakter oder auch negative Aussagen mit Tabu-Charakter sein.

Beispiele:

- Strategie einer Hochschule muss dazu beitragen, dass die Institution quer über die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung, F&E und Dienstleistungen zusammenwächst.

- Strategie eines Amtes muss von abnehmenden Budgets für die Gesamtorganisation ausgehen.

- Grössere aufbauorganisatorische Anpassungen werden ausgeschlossen (oder von Beginn weg angekündigt).

- Strategie einer Apothekenkette schliesst eine Expansion ins Ausland aus.

- Strategie eines Produktionsunternehmens muss dazu beitragen, Klumpenrisiken (kunden- und produktseitig) zu reduzieren.

Obwohl solche Setzungen nicht mit einer Analyse begründet werden müssen, sind sie mit Vorteil plausibel und passen ins Gesamtbild. Bei heiklen Prämissen, welche zu Widerständen führen können, ist der Mindestanspruch, dass man die Legitimation transparent macht. Die Eigner dürfen beispielsweise vorgeben, dass es keine Strategie mit einer Forcierung elektronischer Absatzkanäle geben darf, auch wenn diese Vorgabe von allen Verkaufs- und Marketingmitarbeitenden als «halsbrecherisch» taxiert wird!

3. Klare Festlegung des Zeitbezugs der Strategiebestandteile

Last but not least hilft auch diese methodische Festlegung, die Baustelle der Analyse und der Strategiegestaltung klarer abzustecken und Leerläufe und Missverständnisse in den Diskussionen zu vermeiden. Die Ambition einer Innovationsstrategie diskutiert man beispielsweise sicher ganz anders wenn man statt von einem drei- von einem sechsjährigen Planungshorizont ausgeht.

Oft bietet es sich dabei an, verschiedene Zeithorizonte für verschiedene Strategiebestandteile vorzugeben und diese zu schachteln:

- Analysehorizont und Bildung allfälliger Umwelt-Szenarien für 8-10 Jahre.

- Zeithorizont für die Vision: 8 Jahre.

- Zeithorizont für die Ziele: 5 Jahre.

- Definition strategischer Projekte für die kommenden 3 Jahre.

Nutzen dieser Anstrengungen zum Abstecken des Spielfeldes und zur Ausrichtung der Arbeiten im Strategieprozess:

- Einfacherer, schlankerer Prozess.

- Weniger unnötige Analysen und Diskussionen.

- Fokus der Diskussion auf wirklich relevante Themen.

- Besseres Erwartungsmanagement: Was wird sicher anders – was bleibt wohl gleich?

- Weniger Frustration Beteiligter und Betroffener, weil man nicht «vorgeführt wird».

In diesem prägenden Schritt des Strategieprozess‘ müssen sich die Auftraggeber voll und verbindlich einbringen.

So kommt am Ende auch noch ein weiterer positiver Effekt dazu: Zufriedene Auftraggeber!

Reto Stuber

Strategie und Strategieverankerung

für Unternehmen und öffentliche Institutionen

Ressources Unternehmensberatung

reto.stuber@res-sources.ch

www.ressources.swiss

+41 79 287 94 71

Whitepaper Adjacencies

The Adjacency method is based on a similar philosophy to the Ansoff matrix, but uses additional criteria. While the Ansoff matrix works with the dimensions product and market, the Adjacency method focuses on the dimensions distance to the core business and distance to success.

For the distance to the core business we take the two Ansoff criteria market and product and add the criteria technology, sales channel, regions, value chain (forward and backward integration) and applications.

For the dimension of distance to success, we work with criteria such as the level of necessary investment or duration until the first turnover.

Since the risk, and thus the probability of failure, increases with the distance to the existing business, the following rules apply:

- Develop new businesses in neighboring (adjacent) areas

- Do not develop new businesses in more than one dimension at the same time (for Ansoff, that would be diversification)

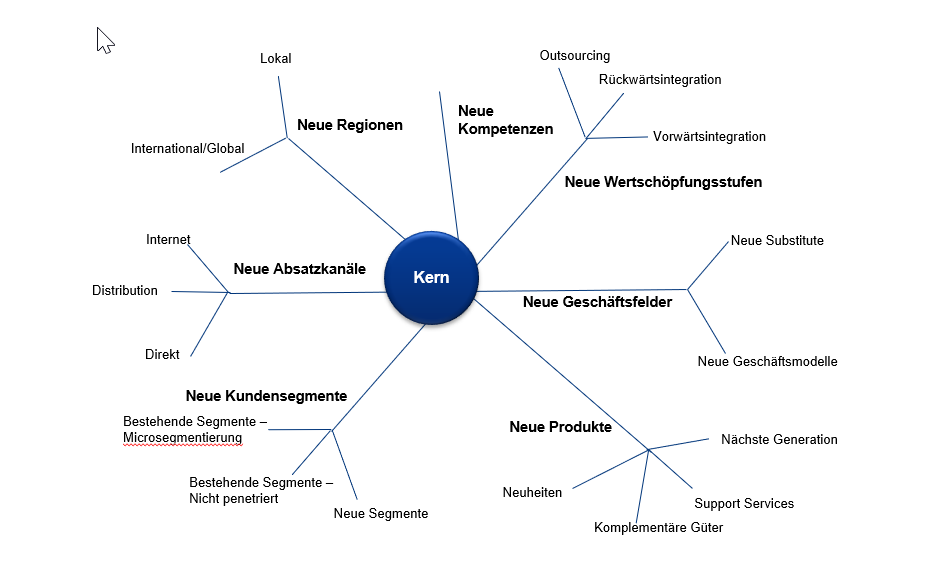

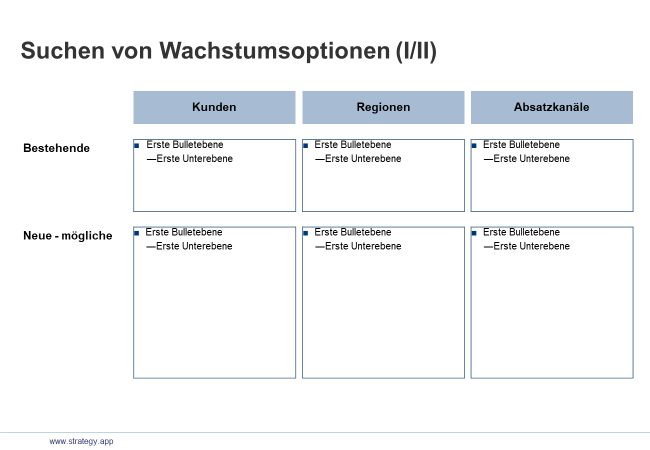

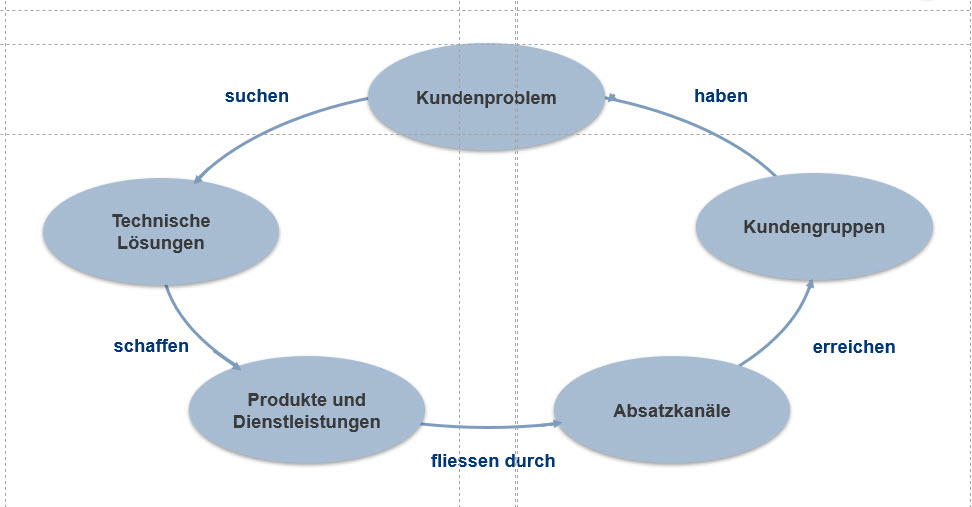

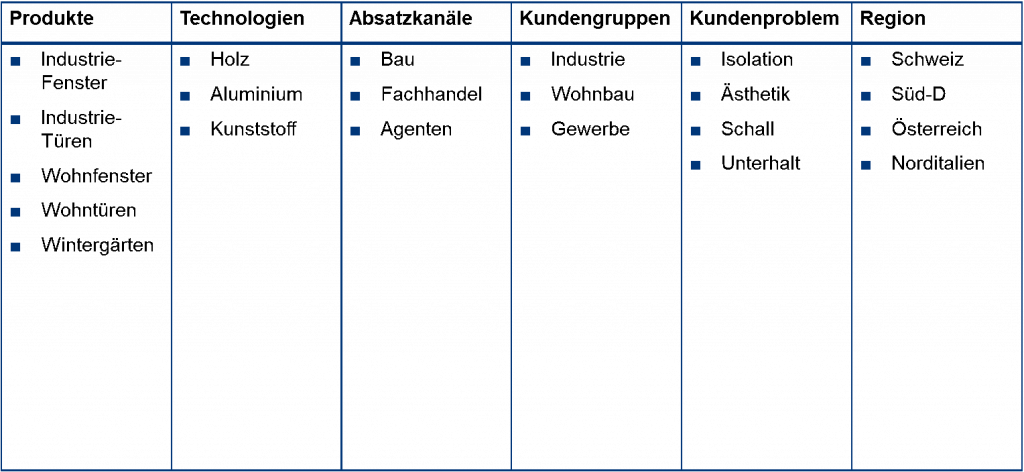

Figure 1: Expansion of the core business in multiple dimensions

The procedure is organized in the following steps:

- Definition of the core business

- Defining the criteria for the distance from the core business (Adjacency)

- Definition of criteria for the distance to success

- Development of strategic options (the marketplace method is suitable for this)

- Rating of adjacencies and distance to success for each strategic option

- Calculating the Adjacency Portfolio (see Excel Tool)

- Selection of options and development of strategic directions

Procedure:

1. Definition of the core business

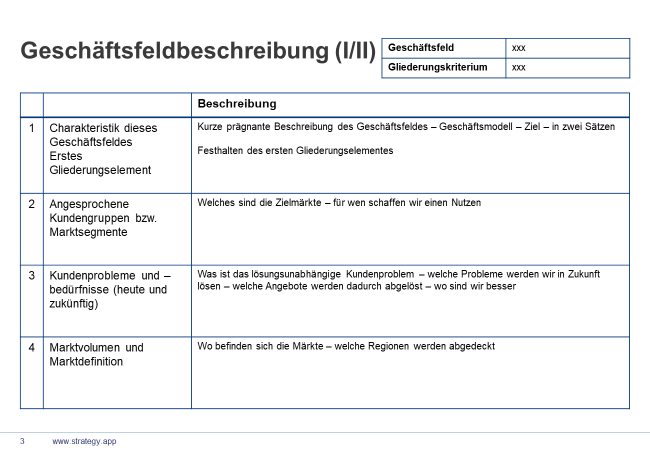

In a first step, the core business is defined by the description of the business segments. You will find instructions on how to do this in the two whitepapers «Business Segment Structure» and «Business Segment Description».

Figure 2: Business Field Description

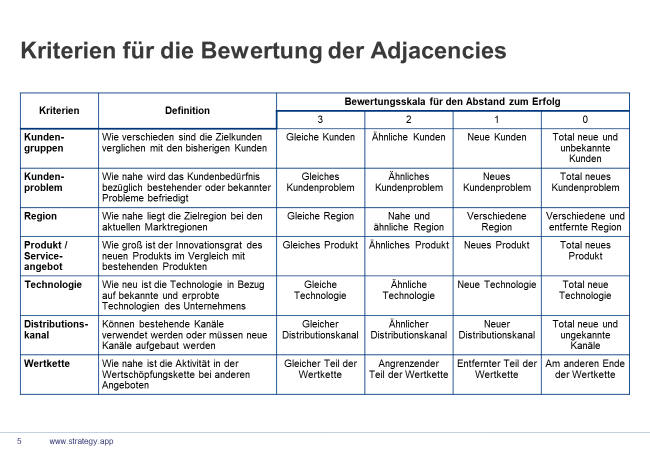

2. Defining the criteria for the distance from the core business (Adjacency)

The criteria market / customer groups, products, technologies, sales channels and regions help us to measure the distance to our core business. If all are the same, we remain in our core business – the more of them are different, the further we move into new areas of business.

These criteria must be discussed, precisely defined and provided with a scale of values, e.g. with values from 1 to 3, which indicate the distance from the core business.

Figure 3: Definition of criteria for the dimension Adjacency

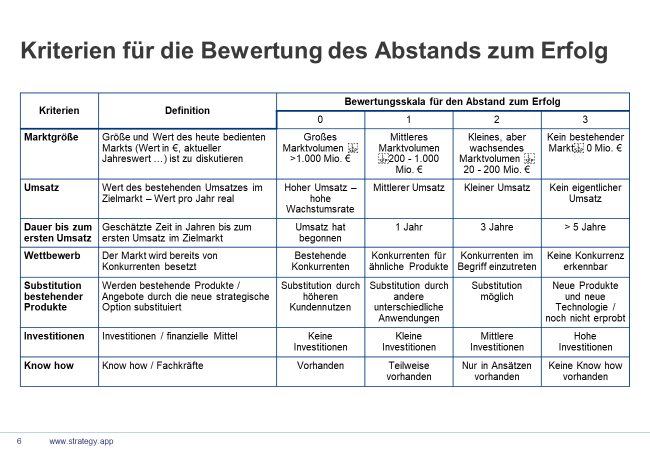

3. Definition of criteria for distance to success

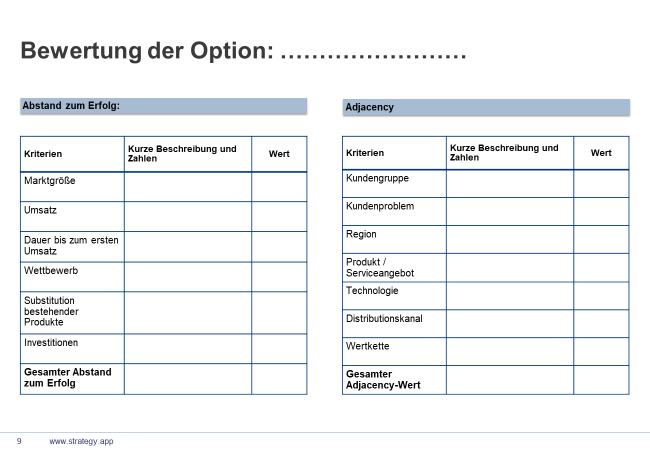

Here we propose the following six criteria: Market size – Sales – Time to first sales – Competition – Substitution of existing products – Investments

These criteria should also be discussed, defined and provided with a scale of values, e.g. the expected market volume is evaluated with figures from 1 to 3.

Figure 4: Description of the criteria for the distance to success

4. Developing Strategic Options

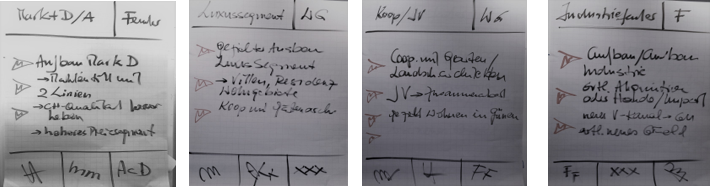

For the elaboration and compilation of strategic options and directions, we recommend the «Marketplace» method (we will also provide a whitepaper on this shortly). However, other methods can also be used here, such as brainstorming or systematic derivation from SWOT analysis. Or we can use simple forms to search for potentials in any direction (dimension).

Figure 5: Developing strategic options

5. Assessment of adjacencies and distance to success for each strategic option

For each idea or option, the distance to the core business and the distance to success are evaluated based on the given criteria. A brief description of the discussion will help with later use or revision.

Figure 6: Assessment of the strategic options

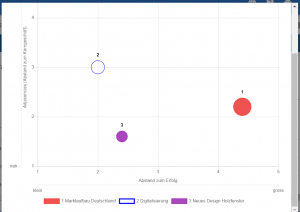

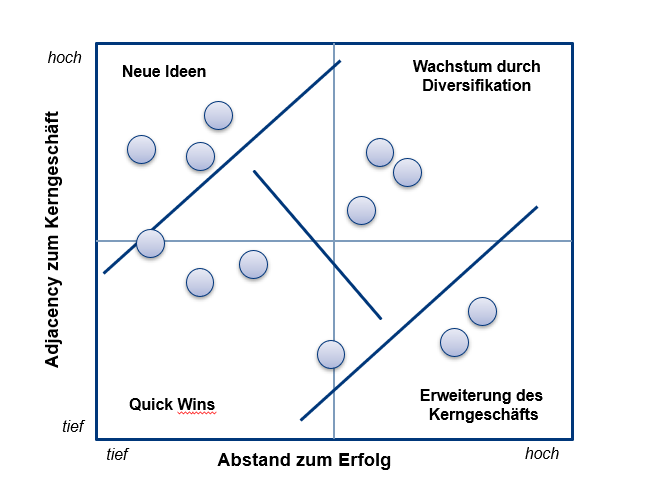

6. Calculating the Adjacency Portfolio (see Excel Tool)

We provide you with an Excel tool for calculating the portfolio. The result shows at a glance the risk positions of the individual options, from the expansion of the core business to diversification which is totally different from the existing business.

Figure 7: Rating of options (Excel tool or directly in STRATEGY.APP)

7. Selection of options and description of strategic directions

The risk portfolio can be used to divide up and prioritise the strategy directions.

The matrix can be roughly divided into 4 fields:

- Close to the core business and close to success (bottom left):

- These are the Quick-Wins. They can be implemented quickly and are in the core business. Often these are not big strategies, but rather immediate measures.

- Close to the core business, but big distance to success (bottom right):

- This is the strategic expansion of the core business. New, partly large and therefore strategic investments in the existing business. This includes, for example, the construction of a new factory.

- Far from the core business with a small distance to success (top left):

- These are often ideas for new business in the form of tests or pilot projects. Sometimes the effort is simply underestimated here. Nevertheless, it may be useful to launch targeted experiments or to try something without investing too much. This allows the risk to be kept under control.

- Far from the core business with a big distance to success (top right):

- This is real diversification. This not only involves a high risk, but also has a considerable cost. We recommend that you take another close look at these options and only tackle them after weighing up all the risks and arguments.

The preparation of a business plan and a risk assessment can now be built on this basis.

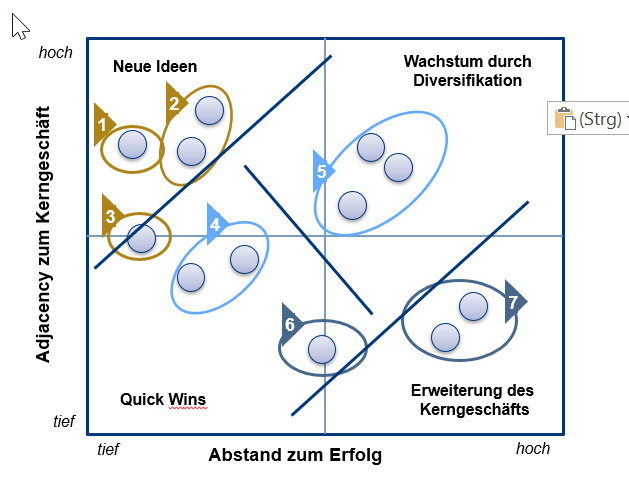

Assessment of strategic options with Adjacency in STRATEGY.APP

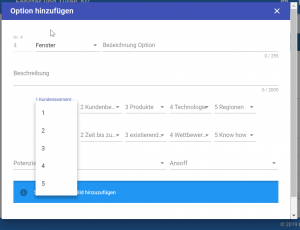

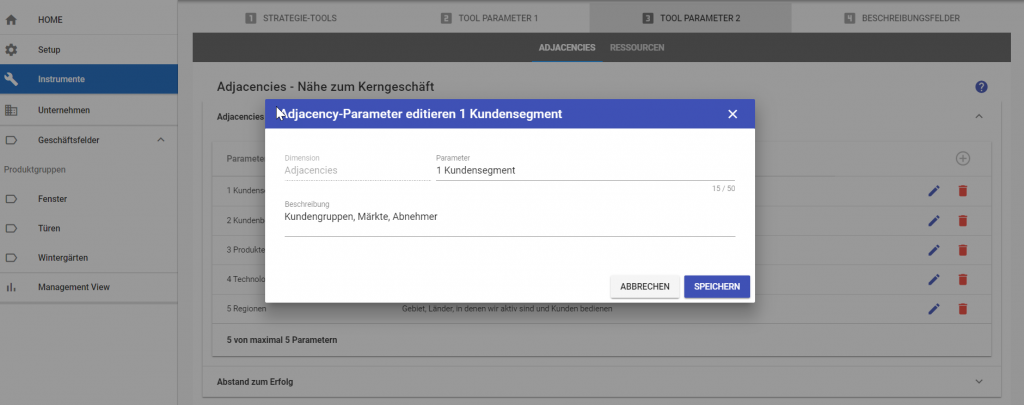

In STRATEGY.APP, the criteria for the Adjacencies tool are set in the parameters for the instruments:

Figure 9: Input of the parameters for Adjacency

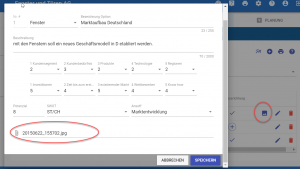

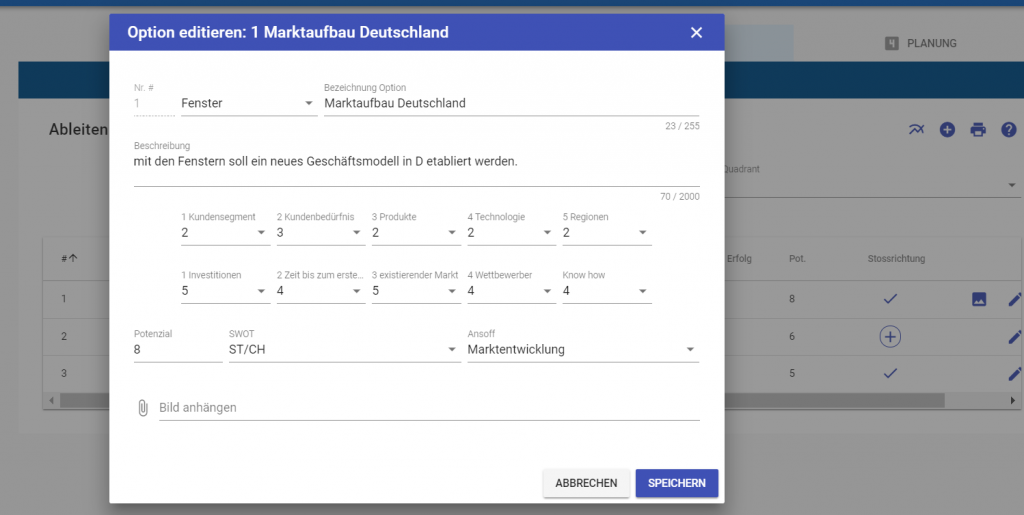

The strategic options that we have developed are therefore evaluated individually:

Figure 10: Rating of the individual options

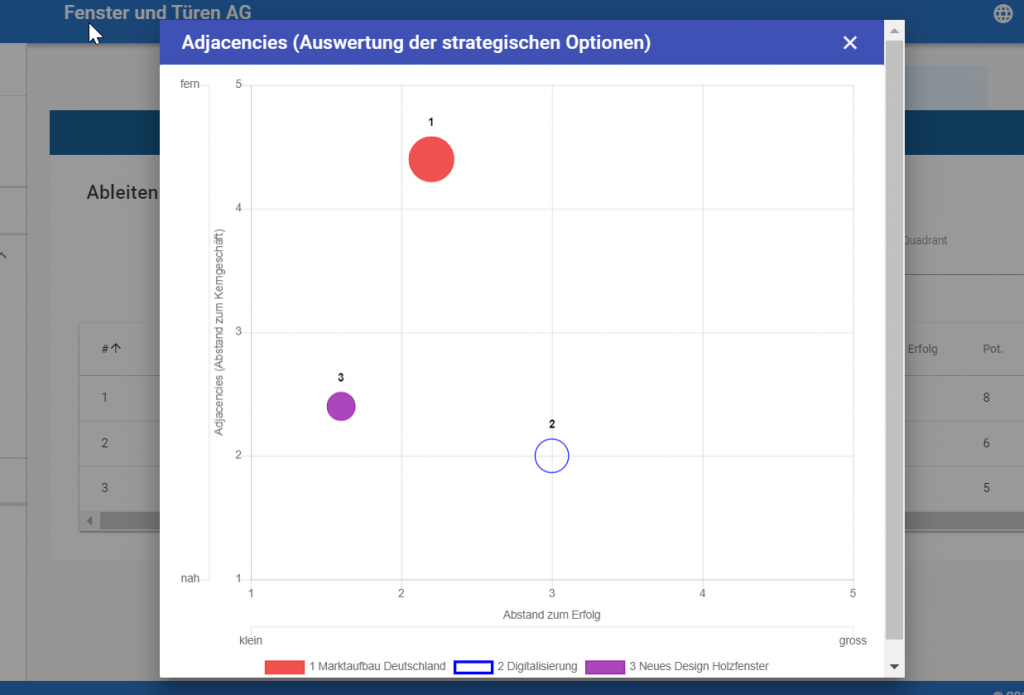

The evaluation shows the position of the options on the adjacency matrix:

Figure 11: Position of the options on the adjacency matrix

Then the options for further processing are selected and described and quantified as strategic directions.

Note: Agility

Here is a note on the subject of agility: STRATEGY.APP allows new options to be added at any time, and new directions to be created from the options. On the other hand, running strategic directions can be stopped or reset at any time. The business plan and the measures are then automatically adjusted or removed. This makes it possible to react to changes in the environment at any time.

We have prepared a practical tool (xls) and a template for PowerPoint for you to download:

Download Adjacenciy example (xlsx)

Download Adjacency PPT Template

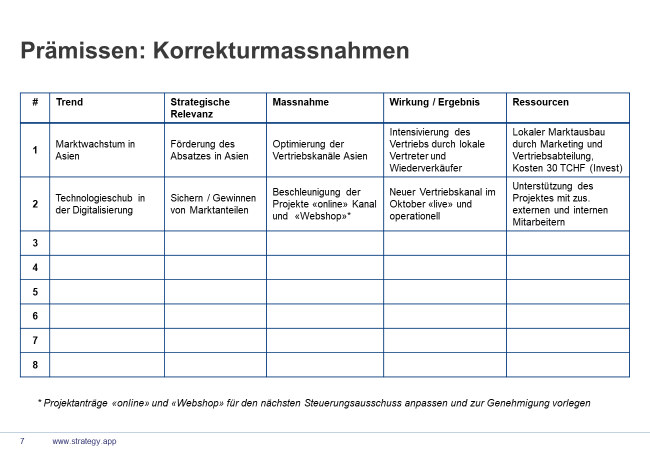

Whitepaper Controlling of Assumptions

Controlling of Assumptions

In each strategy definition, assumptions are made on which the development of the strategy is based. Such an assumption may be technological advances such as the digitization. Others are a certain customer behavior towards increasing service demand, economic activity or certain expectations regarding market growth.

The Tasks of assumption controlling are:

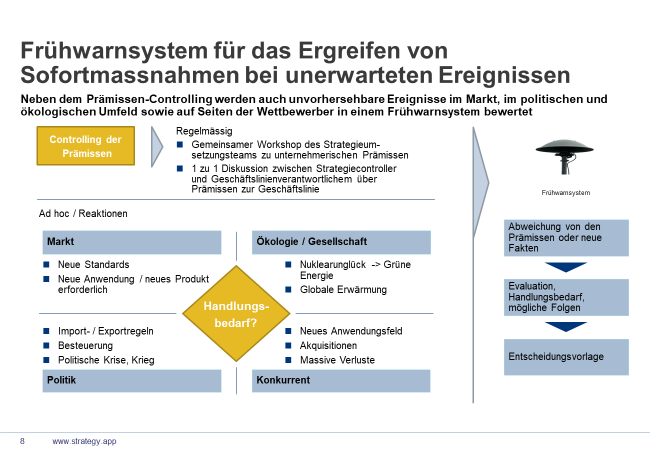

Assumption controlling implements a early warning system that detects possible deviations in order to counteract in time.

- The early recognition of external developments that deviate from the assumptions or premises

- Impact Assessment for both qualitative (eg paradigm shift in customer behavior leads to shifts in demand on distribution channels) and quantitative (impact on target revenue, cost items and market shares)

- Introduce corrective action to adapt the strategy to new circumstances

Creating an assumption controlling:

1. Working out the assumptions

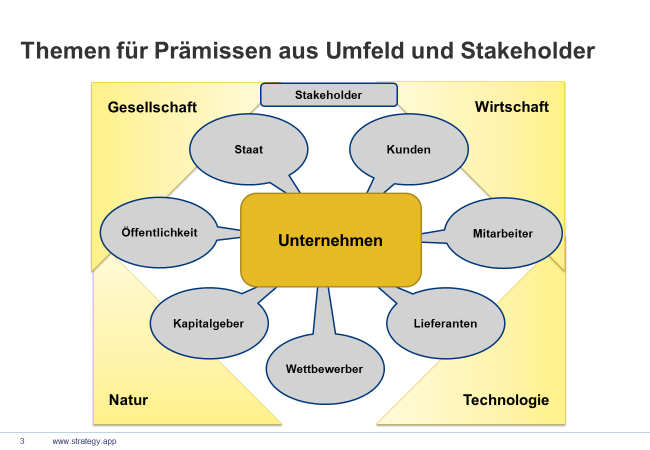

First, we compile those assumptions / premises that play a role in the future development of the company. We assign these premises as follows:

- Environment:

- Society, nature, technology and economy

- Stakeholders:

- Customers, employees, suppliers, investors, competition, public, goverment

We have put together a list of topics. It is the same list from which we also compile the main trends for the SWOT:

Economic environment:

- Global development / economic development of individual regions or national economies

- Fluctuations in international currencies and interest / inflation rates Rise / decrease of country-specific risks

- Customs duties and tariffs / International trade barriers

- Economic integration, e.g. Eurozone

Technological developments

- Development of key technologies

- Digitization / Internet of Things

- New technologies as a tool of rationalization

- Substitution Technologies / Disruptions

Ecological environment:

- Use of raw and auxiliary materials / recycling

- Sustainability / energy consumption

- Environmentally friendly operating processes

- Wastewater and exhaust air purification / heat recovery

Politics:

- Form of government / stability / legal certainty

- Foreign investment law / tax and depreciation law

- Transfer of capital / credit conditions

- Party political development / possibility of lobbyist influence

- Foreign policy development, conflicts, wars

- Increasing government intervention in the economy

Legal Development:

- Law changes / changes in regulatory competence

- Labour law / consumer protection

- Restrictions on competition

Demographic development:

- Population / population structure / age structure

- Number of households / consumers / size and structure of households (single and multi-person households)

- Level of education

- Urban / rural population

Social development:

- Leisure habits / change of values / consumption habits

- Safety conditions / risk tolerance

- Qualification level and educational development

- Social mobility

- Income distribution / structure of household expenditure

Customers:

- Market development / market share

- Target groups / market segments

- Distribution channels per product / product group / dealer and other customer intermediaries

- Customer problems and needs (incl. solutions) and demand behavior

- Changes of value norms and settings of the customer

- Customer sensitivity regarding price and condition changes

Suppliers:

- Stocks and supply of essential products

- Inventories and supply of operating and auxiliary materials

- Options for the substitution of raw materials, consumables and auxiliary materials

- General developments in the procurement market

- Development of transport prices and costs of supply chain

- Dependency on suppliers

Employees:

- Recruitment costs and challenges / salary levels and trends

- Development of legal benefits

- Union activities and demands

- Reduction and flexibility of working hours

- Education and skilled workers

Investors:

- Sources of capital raised

- Rules on raising and transferring capital

- Foreign exchange rates and interest rates

Public institutions:

- Legislator

- Government authorities

- Local authorities

- Unions

Media / NGOs:

- Public agenda and interests – e.g. human rights / climate change

- Common interests

Competitors:

- Existing competitors (by product group / market segment)

- Potential new competitors – same industry / other industry

- Market entry barriers (norms, laws, etc.)

- Degree of rationalization / use of new technologies or goods

- Innovation capacity and flexibility

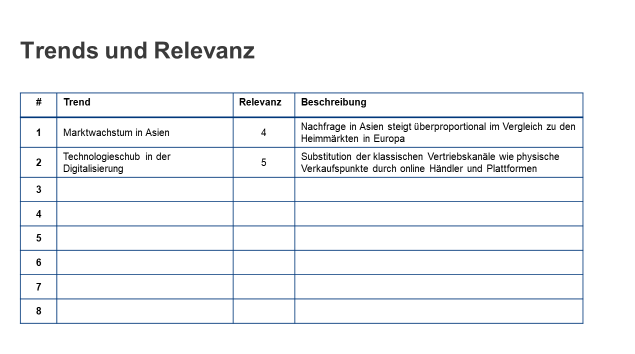

We select the trends from this list and evaluate them with relevance: How important is this trend for our company? A short description will help you later to understand exactly what is meant.

Notice::

The rule plus/minus seven also applies here. Limit yourself to one page, and if you write a little larger, it will be full with 10 trends. We want to limit ourselves to a number that is manageable and therefore controllable. The art of selection is to determine the essential trends that make up the majority of possible changes. It is a matter of selecting those influential variables which, from today’s perspective, are the significant drivers for the future development of the environments, markets, products, customers and suppliers.

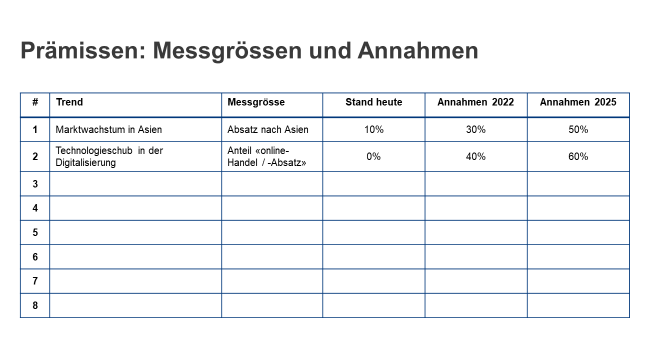

2. Measurands and assumptions

Now we form the assumptions and define the measurement parameters – how to measure or assess – and provide them with assumptions for the planning period. The time horizon here is three to five years, sometimes even less, depending on the industry or assumption. An example from one of our projects looks like this:

Figure 3: Determine measured variables and make assumptions

3. Precision, method and instrument for controlling

We prepare the controlling by refining the templates and describing the procedure. We will give you a few hints, which you can fill in and define as required.

Data collection

- We will collect the data – who is responsible

- What are the data sources and how should the data format be

- How often are the data collected?

Data analysis

- Describes «what happens if the expected values are not met» – does it concern the whole company or only one business area?

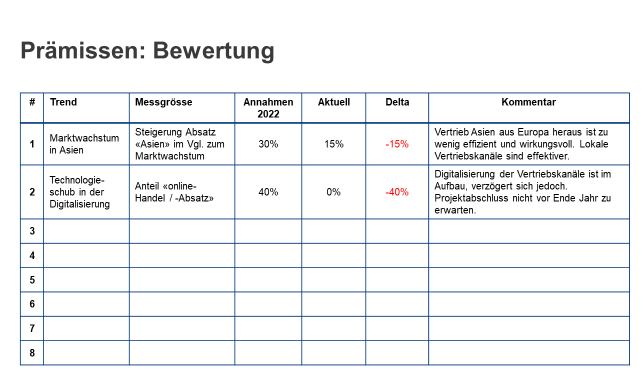

4. Controlling of assumptions / early warning system

The current status of all assumptions is recorded periodically and evaluated with regard to the strategy. The system also checks whether new or other external factors or events affect strategy implementation.

This raises questions such as:

- Did the economic data develop as expected?

- Has the technological development for substitution gone so far that the new basic technologies can be used?

- Are the conditions for market entry in China still good?

- Are customer behavior and demand for the new service developing according to the assumptions made in the strategy process?

- How far is the main competitor with innovative product development? Are we still one step ahead?

From assumption controlling to early warning system

It may well be that certain assumptions have been out of date since the last adoption of the strategy, or that new conditions have emerged that are relevant to the strategy’s implementation.

The 360° radar serves to keep a comprehensive eye on developments around the company, but also within it. The process responsibility for this task lies with the corporate development or the department that we call strategic planning. To ensure that all relevant facts are recorded and taken into account, however, the entire company must be involved. This can be done, for example, by systematically requesting or delivering market-related information from the sales department. A monthly feedback round serves as an instrument to keep the flow of information from the market going. For example, a company holds an open telephone conference every Monday. Sales staff can share their news for one hour. The procedure is organized in such a way that everyone joins in when and as soon as they can. There is no agenda and no discussion. Information is passed on as in an informal coffee break. After some time, this has meant that employees are eager not to miss this «meeting» because it is here that the most important news is exchanged.

Strategically relevant information is systematically collected and tracked in order to make any necessary adjustments or initiate measures.

Systematic market, competitor and customer research is part of this process. In addition, technological topics and news from the field of innovation management can be included.

The capture, filtering and exploitation of the information is then the responsibility of the strategy planning department. For events that require immediate response, the early warning system is turned on (see below); further facts are recorded and incorporated into the strategic review meeting.

5. Development of corrective measures

If deviations relevant to the strategy have been identified, the effects on the strategy must be assessed and the need for action evaluated. The same applies to new influencing factors which have been identified and analyzed in these assessment and evaluation steps.

The deviation is documented for each premise and the new influencing factors requiring action are evaluated and proposals for corrective measures are developed.

This work is carried out periodically, e.g. every three months or once a year. This ensures that strategy implementation is always based on relevant assumptions and that new influencing variables are identified in good time.

Basic remark

The growing complexity and uncertainty of market and industry developments presents strategic controlling with new challenges. Focusing on a detailed situation analysis and high-level preview methods is only one part of the work. So-called future scenarios are not used to illustrate what will be, but, what could be. The aim is not to predict a future as accurately as possible, but to form the scenarios that are decisive for the implementation of the strategy with the targeted recognition of external drivers and influencing variables. Using new scenario techniques, excellent early warning systems can be developed and introduced in a targeted manner. In addition, managers and employees are sensitized to important trends and external influences and thus to perform an additional «sensory» function for environmental changes.

We have prepared a Power-Point template for you to download here:

[popup_anything id=»1113″]Whitepaper Marketplace

Out of the box or outside the box

We use the marketplace at the very beginning of the design phase for the development of strategic options – in a mostly full-day workshop involving the entire team, which is best complemented by additional employees from the company.

To start with, ideas are collected on cards, usually only by keywords (the classic card sticking that you all know). At the end, we have concrete options that are not only written on a flipchart but have been approved by several participants. Discussions help to capture the ideas in the minds of employees and thus become a common good.

The procedure is fun, gives the participants a lot of freedom and brings the best ideas of the organization first onto paper and then into the minds of the participants.

Ingredients

For the marketplace to live properly, at least 12 people should attend. But it can also be up to 30.

-

Room: To do this, we take a room large enough for people to move around, group together and discuss. As a rule of thumb: Number of participants times two in m2.

The one wall is kept free to place cards – either directly on the wall or on bulletin boards. Each participant will write about 5 – 10 cards. All other walls are kept free for described flipchart sheets. - Pinboards and Flipcharts: Then we’ll provide flipcharts, about one per three participants. If the group consists of 20 people, we provide 6 or 7 flipcharts. On each flipchart are about 15 – 20 sheets prepared so that they can be filled directly.

- As preparation, we will create a description of the current activities on a morphological box . Alternatively, the eBMC can also be used (extended Business Model Canvas). This description is hung up or distributed as a big expression.

- What else do we need: Cards – about 10 per participant. The color may or may not be used consciously. Pens for each participant complete the ingredients.

Procedure

As an introduction, we again specify the characteristics of our company. A suggestion for the dimensions are:

- Marktes

- Products

- Technologies

- Customer needs

- Customers and customer groups

- Sales Channels

Optionally, we list the existing characteristics and already have their first ideas:

Then we systematically search for new ideas in every dimension. You can assign the participants to the dimensions. So that one group is looking for new technologies, the next for new markets and the third for new sales channels.

To do this, we’ll go through the following steps:

Step 1

Ideas and options are written by the participants on cards and attached to bulletin boards or directly to a large wall. The cards are mixed and presented in disorder:

Step 2:

The participants briefly present their ideas and explain the background of each card.

Step 3:

To make enouch spade in the room – all the tables are pushed against the wall, and the marketplace is set up. For each 3 – 4 team members a flipchart is set up. For a team of 15 members, 3 – 5 flipcharts are placed in the room. On each flipchart are about 15 – 20 sheets prepared so that they can be filled directly. These flipcharts are now the stalls on the marketplace where ideas are sold, as follows:

Step 4:

Each member of the team has the task to concretize his ideas on a flipchart, to discuss with colleagues and to explain them. This can be ideas that it has captured on the cards, but also new ones that have emerged from the presentation of others. The brainstorming cards are not taken away but remain in their place. The reason is that the same cards can continue to be input for new ideas. Now the author sells his idea to his colleagues and tries to convince them. These testify with their signature, i.e. the currency in this marketplace are the signatures – and of course the ideas are sold. Ideas or proposals that do not convince at least three colleagues are eliminated.

Step 5:

As soon as an idea or option has received the signatures of at least 3 people, any further discussion will be stopped. This is the task of the moderator. He removes the flipchart and attaches it in turn to the designated space on the wall of the room. We recommend to number them immediately.

Step 6:

The options listed on the flipcharts are presented by the «owners» and explained again.

Step 7:

The options thus compiled and discussed are now bundled, i.e. if there are overlaps or duplicates, then we put these together.

The next step is to capture, describe, and evaluate these options:

For the evaluation of these ideas or options, we use the instrument Adjacencies.

With STRATEY.APP these options are now captured and then further elaborated.

Collect and evaluate the strategic options in STRATEGY.APP

We record all options in the program and evaluate them according to the two dimensions

- Distance to the core business and

- Distance to success

As a result we get a list of options that are assigned to the respective business units.

In addition, we have the opportunity to load the flip charts into the program. With that we can see the origin at any time.

The Adjacency chart now tells us where each option comes from. From this we can select the strategic directions and then initiate the next steps.

See our whitepaper adjacencies